| Titel: | Ueber Sicherheits- und Combinations-Schlösser; von Heinrich Kessels. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. LXXXII., S. 340 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Ueber Sicherheits- und

Combinations-Schlösser; von Heinrich Kessels.

Aus den Mittheilungen des nieder-österreichischen

Gewerbevereins, 1858 S. 501.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Kessels, über Sicherheits- und

Combinations-Schlösser.

Der Aufgabe, durch Anwendung von Schlössern werthvolle Gegenstände sicher zu

verwahren, ist bis auf die neueste Zeit im Allgemeinen viel zu wenig Aufmerksamkeit

gewidmet worden. Mit fast unbegreiflicher Sorglosigkeit vertraut man das Eigenthum

Schlössern, welche auch nicht im Entferntesten eine zweckentsprechende Sicherheit

darbieten. Es ist daher dieser Gegenstand nicht nur von dem größten Interesse für

jeden Wißbegierigen, sondern auch für den Fachmann von der größten Wichtigkeit.

Der Zweck, welchen man durch Anbringung von Schlössern erzielen will, ist jedoch

keineswegs leicht zu erreichen, und die Aufgabe, die sich der Erfinder eines

Schlosses, das allen Anforderungen entsprechen soll, stellt, außerordentlich

schwierig. Die vielen Veränderungen und Verbesserungen an bereits bekannten

Schlössern, so wie die fortwährenden neuen Erfindungen in diesem Fache zeigen

deutlich, daß das Höchste in diesem technischen Zweige noch keineswegs erreicht

ist.

Die Anforderungen, die man an ein gutes Schloß stellt, sind drei, nämlich Sicherheit, allgemeine Anwendbarkeit und ein mäßiger Preis. Vollkommene Sicherheit würde ein Schloß

nur dann gewähren, wenn es weder durch gewaltsames Aufbrechen, noch durch andere

Instrumente, als den dazu gehörigen Schlüssel, geöffnet werden könnte –

Bedingungen, die, wie die leichte Ueberzeugung zeigt, nur sehr schwer, und wenn noch

die Forderung der allgemeinen Anwendbarkeit, in Bezug auf ihre äußere Form und

Mannichfaltigkeit, als auch die eines mäßigen Preises hinzukommt, gar nicht zu

erreichen sind. Glücklicherweise sind jedoch diese drei Bedingungen nicht immer, ja

nur sehr selten nothwendig, und es ist daher auch kein Mangel an guten

Sicherheitsschlössern, es kommt also nur darauf an, sie genau zu kennen, und für den

betreffenden Fall eine kluge Wahl zu treffen.

Betrachtet man die verschiedenen höchst sinnreichen Erfindungen, so wie den

stufenweisen Fortgang der mannichfachen Verbesserungen, die man den Schlössern nach

und nach gegeben hat, so muß man zugestehen, daß dieser Gegenstand eine hohe Stufe

der Vollkommenheit erreicht hat. Ich möchte es versuchen, hier ein klares Bild über diesen

Gegenstand zu entwerfen, so wie auf die Vortheile und Nachtheile der verschiedenen

Einrichtungen aufmerksam zu machen; die Hauptaufgabe aber, die ich mir gestellt

habe, ist die: zu beweisen, daß Schlösser, denen man bis zum heutigen Tage

unbegränztes Vertrauen geschenkt hat, wie z.B. die Schlösser von Brahma und Chubb, nicht immer

dieses Vertrauens würdig sind, und daß sich viele dieser Schlösser ebenso wie jedes

andere Sicherheitsschloß durch eigene Instrumente und besondere Kunstgriffe in der

kürzesten Zeit öffnen lassen.

Um jedoch diese Fehler der Schlösser allgemein verständlich darzustellen, muß ich in

den Gegenstand etwas näher eingehen und die Einrichtungen einiger

Sicherheits- und Combinations-Schlösser näher besprechen; ich werde

mich jedoch nur auf solche Schlösser berufen, welche noch jetzt allgemeine Anwendung

finden.

Das am häufigsten vorkommende Schloß ist unstreitig das sogenannte französische oder Zuhaltungs-Schloß. Dieses Schloß hat sehr schnell allgemeine

Verbreitung gefunden, weil es nicht nur sehr leicht herzustellen ist, und sich zur

fabrikmäßigen Erzeugung vortrefflich eignet, sondern auch, weil es für einen sehr

billigen Preis geliefert werden kann. Betrachtet man jedoch die Sicherheit eines

solchen Schlosses, so zeigt sich dieselbe als eine höchst mangelhafte, indem man

nämlich leicht mit einem einfachen Dietrich oder Sperrhaken in das Innere desselben

gelangen, die Zuhaltung heben und den Riegel verschieben kann.

Man suchte also dem Schlosse eine solche Einrichtung zu geben, daß das Oeffnen

desselben für jedes andere Werkzeug, als den dazu gehörigen Schlüssel, unmöglich

werde. Die Erreichung dieses Ziels hat von jeher das Nachdenken der Sachverständigen

vielseitig beschäftiget und die in Folge dessen zum Vorschein gekommenen, mehr oder

weniger entsprechenden Sicherungsmittel sind unzählig. Ein sehr nahe liegender

Gedanke ist es, den Eingang in das Schlüsselloch entweder durch eine bestimmte

Gestalt desselben, oder durch Anbringung gewisser Hindernisse in dessen Nähe

derartig zu erschweren, daß wo möglich kein Werkzeug, außer dem rechten Schlüssel,

in das Innere des Schlosses gelangen kann. Von den verschiedenen Vorrichtungen, die

man für diesen Zweck erdacht hat, sind vorzüglich drei allgemein in Gebrauch, die

sowohl einzeln, als auch miteinander verbunden in Anwendung kommen, nämlich: 1) die

gekröpften und geschweiften

Schlüsselbärte; 2) gebohrte und façonnirte Schlüsselröhre; 3) Eingerichte und Besatzungen.

Die gekröpften und geschweiften

Schlüsselbärte lassen sich zwar ins Unendliche abändern, und sind

jedenfalls leicht genug herzustellen, jedoch sind die Schlösser, die mit diesen Einrichtungen

versehen sind, dem Sperrzeuge nicht unzugänglich, und das Schlüsselloch vor

Wachsabdrücken und gewaltsamem Erweitern nicht geschützt. Eine Verbesserung gegen

das gewaltsame Erweitern des Schlüsselloches ist eine Verstärkung des Schloßbleches,

in welcher das Schlüsselloch eingefeilt ist, jedoch ist diese Vorrichtung nicht vor

Wachsabdrücken geschützt. Eine zweite Verbesserung ist das Schloß vom verstorbenen

Professor Crivelli in Mailand mit den Wachsabschneidern,

welches allerdings schon unter die Sicherheitsschlösser eingereiht werden kann.

Wenn man den Schaft eines Schlüssels hohl macht, und im Schloß einen Dorn anbringt,

der in diese Höhlung hineinpaßt, so entsteht der sogenannte Rohrschlüssel. Die Querschnitte der Rohrschlüssel sind entweder

kreisförmig, quadratisch, dreieckig, sternförmig, kleeblattförmig, rosenförmig etc.

etc., bei den letztgenannten muß natürlicher Weise der Dorn sich sammt dem Schlüssel

drehen. Durch diese Einrichtung wird allerdings dem Zugang zum Riegel des Schlosses

ein sehr wesentliches Hinderniß in den Weg gelegt, weil kein anderer Schlüssel, der

nicht ebenfalls ein Rohr von gleicher Dimension besitzt, in das Innere des Schlosses

gelangen kann; allein die façonnirte Schlüsselröhre sammt den dazu gehörigen

Nebentheilen machen durch ihre äußerst mühsame und schwierige Verfertigung die

Schlösser kostspielig, außerdem lassen sie keine große Mannichfaltigkeit zu, und

wiederholen sich daher oft; ferner ist am Schlosse die Gestalt des Dornes von außen

sichtbar, was die Nachahmung eines Schlüssels gestattet. Bei Schlössern endlich, die

von beiden Seiten zu schließen sind, macht die Anwendung eines Dornes viele

Schwierigkeiten.

Eingerichte und Besatzungen

nennt man gewisse kreisförmig gebogene Bleche, welche im Innern des Schlosses rund

um das Schlüsselloch herum angebracht sind, und die in die entsprechenden

Einschnitte des Schlüsselbartes hineinpassen. Diese Einschnitte haben verschiedene

Namen, oder vielmehr die denselben entsprechenden kreisförmig gebogenen Bleche,

nämlich: Mittelbruch, Mittelbruchbesatzungen und Reifbesatzungen. Eingerichte und Besatzungen lassen sich

zwar ins Unendliche abändern, sie gewähren aber durchaus keine vollkommene

Sicherheit, und können nur dann einigermaßen als Sicherungsmittel betrachtet werden,

wenn sie sehr künstlich verfertigt sind. Solche künstliche Eingerichte sind aber

sehr schwer herzustellen, und vertheuern deßhalb die Schlösser sehr, außerdem wird

durch ein complicirtes Eingerichte der Schlüsselbart sehr geschwächt, und kann bei

Anwendung einiger Gewalt sehr leicht abbrechen. Sollte ein Unberufener bei einem

solchen Schlosse Versuche gemacht haben es mit einem falschen Schlüssel zu öffnen,

so können auch leicht die Eingerichte verbogen werden, so daß dann selbst der dazu gehörige

Schlüssel nicht mehr in das Innere des Schlosses eindringen kann. Die gewöhnlichen

Besatzungen lassen sich auch leicht durch Hauptschlüssel und Sperrzeug umgehen, die

der Betrüger oder Dieb wenigstens eben so gut als der kunsterfahrene Schlosser

handhaben kann, und überdieß gibt es Mittel, sich von den Eingerichten einen

Wachsabdruck zu verschaffen, nach dem ein passender Schlüssel verfertigt werden

kann. Nicht selten kommt es vor, ja sogar sehr oft, daß man im Handel Schlösser

findet, deren Schlüssel – um für das Schloß mehr Vertrauen zu gewinnen

– mit vielen Einschnitten versehen sind, während im Schloß die dazu gehörigen

Eingerichte nicht vorhanden sind; man kann diesen Betrug sehr leicht entdecken, wenn

man die Einschnitte im Schlüssel mit Wachs ausfüllt, und dann mit dem Schlüssel eine

Umdrehung im Schlosse macht.

Aus dem Gesagten geht zur Genüge hervor, daß die allgemein gebräuchlichen und so eben

angeführten Mittel keineswegs geeignet sind, einem Schlosse denjenigen Grad von

Sicherheit zu geben, den man für wichtige Verschließungen wünschen muß. Man

versuchte es daher, den Schlössern andere Sicherheitsvorrichtungen zu geben, und

unter den vielen verschiedenen Einrichtungen spielen, wiewohl mit Unrecht, die

sogenannten Kunst- oder Vexir-Schlösser eine sehr große Rolle, die besonders im vorigen

Jahrhunderte viel verfertigt wurden, jedoch auch noch gegenwärtig häufig

vorkommen.

Das Wesentliche dieser Schlösser besteht darin, daß, um sie zu öffnen, der Besitz des

Schlüssels nicht hinreicht, sondern auch noch gewisse Handgriffe bei der Führung

desselben oder bei dem Gebrauche des Schlosses überhaupt erforderlich sind. Die

mühsame und umständliche Behandlung dieser Schlösser, die Wandelbarkeit des fast

immer sehr zusammengesetzten Mechanismus, der Umstand, daß sie zur fabrikmäßigen

Erzeugung sich nicht eignen, nebst dem unvermeidlich hohen Preise, so wie endlich

der Umstand, daß, wenn das Geheimniß einmal verrathen ist, das Schloß so gut wie

unbrauchbar geworden ist, haben sie größtentheils außer Gebrauch gesetzt.

Nur die zum Theile noch hieher zu zählenden Vorgesperre,

vorzüglich an den Vorlegeschlössern, wo der beschränkte Raum die Anbringung von

Eingerichten nicht gestattet und zugleich das Freiliegen des Schlüsselloches in

mehrfacher Beziehung höchst gefährlich werden kann, sind wohl nicht leicht zu

entbehren, und kommen noch häufig vor.

Das einzige Princip, welches nach den bisherigen Erfahrungen und nach theoretischen

Gründen zur Erlangung möglichst großer Sicherheit sich eignet, ist das der Combinations-Schlösser.

In diesen Combinations-Schlössern befinden sich mehrere einander ähnliche,

aber nicht gleiche Theile, welche einer sehr großen Anzahl möglicher Stellungen

gegen einander fähig sind, wovon aber nur eine einzige die richtige ist, und in

diese einzige richtige Stellung müssen alle Theile, welche nach Art von Zuhaltungen

wirken, gebracht werden, wenn der Riegel sich verschieben soll. Dieß ist das Princip

oder der Grundsatz, nach welchem die Schlösser dieser Art gebaut werden, und welcher

bei allen, ungeachtet ihrer scheinbaren gänzlichen Verschiedenheit, sich immer

wieder vorfindet. Denn obwohl die, die Combination begründenden Theile bald, wie

z.B. bei dem von Mallet oder dem von Newell erfundenen Schlosse senkrecht beweglich sind, bald

im Bogen, wie bei den Schlössern von Karmarsch, Strutt,

Chubb u.s.w., bald im Kreise gestellt sind, wie beim Brahma'schen Schlosse: so bleibt das Wesentliche, wovon die Sicherheit

abhängt, immer dasselbe, nämlich die Schwierigkeit, bei der meist ungeheuren Anzahl

möglicher Verbindungen oder Stellungen der Combinations-Theile, die einzig

richtige durch bloße Versuche zu treffen.

Es ist keineswegs unumgänglich nöthig, daß die gedachten Combinations-Theile

immer durch einen Schlüssel in die richtige Stellung gebracht werden, man hat auch

solche, wie z.B. das Ring- oder Buchstaben-Schloß, wo dieß bloß mit

der Hand nach gewissen Zeichen, Buchstaben oder Zahlen zu geschehen hat. Die Anzahl

aller möglichen Verbindungen ist hier zwar bestimmt und beschränkt, allein immerhin

für das Eröffnen durch bloßes Versuchen und Durchprobiren aller Stellungen so groß,

daß es eben so leicht ist, aus 300,000 Loosen den einzigen Treffer zu ziehen, als

das Schloß auf das erstemal zu öffnen. Dennoch wird nach der Theorie dieser Zufall

viel unwahrscheinlicher, wenn ein Combinations-Schloß auch eines Schlüssels,

also beim unrechtmäßigen Eröffnen eines besonderen Instrumentes bedarf. Hier ist

nämlich die Zahl aller Verbindungen keineswegs durch Zeichen bedingt, sondern jene

könnten nur durch unendlich kleine Verschiebungen nach allen Verhältnissen gegen

einander gefunden werden. Der möglichen Stellungen sind daher wirklich unendlich

viele, und der Zufall, die einzig richtige in kurzer Zeit zu treffen, wird im

höchsten Grade unwahrscheinlich, ja sogar bei der Nothwendigkeit, besondere

Instrumente zu gebrauchen, so gut als ganz unmöglich.

Hierzu kommen noch andere Vortheile, welche die Combinations-Schlösser

auszeichnen. Wenn man fürchtet, daß der Schlüssel nachgemacht oder in fremde Hände

gekommen sey, so darf man nur die Combinations-Theile im Schlosse, ja nur

zwei derselben ihre Stellen wechseln lassen, und der vorige Schlüssel wird das

Schloß nicht mehr öffnen, sondern nur ein neuer, nach der veränderten Lage jener

Theile angefertigter. Aus dem Gesagten erhellt auch zum Theile schon, daß diese Schlösser zur

fabrikmäßigen Erzeugung, unbeschadet ihrer Sicherheit und der nöthigen

Verschiedenheit, Form und Größe jedes einzelnen von dem andern, vorzugsweise

geeignet sind. Sie lassen, obwohl der Hauptsache, selbst der äußern Form und Größe

nach ganz gleich gebaut, eine solche Anzahl von verschiedener Combination zu, daß es

viel leichter ist viele derselben zu verfertigen, wovon kein Schlüssel das andere

sperrt, als nur wenige für ein und denselben Schlüssel zuzurichten.

Daraus erhellt freilich die Nothwendigkeit, den Schlüssel wohl zu verwahren, denn

geht er verloren, so ist bei guten Combinations-Schlössern meistens kein

Mittel übrig, als das gewaltsame Aufbrechen. Allein eben dieß gewährt eine

Sicherheit, die man bei gewöhnlichen Schlössern nie voraussetzen kann. Diese kann

der kunsterfahrene Schlosser auch ohne Schlüssel öffnen, aber nur durch jene Mittel,

die dem geschickten Betrüger meistens eben so bekannt sind und zu Gebote stehen.

Wiewohl man nach diesen so eben mitgetheilten Vorzügen der

Combinations-Schlösser die Sicherheit derselben für außerordentlich groß

halten muß, so hat man andererseits auch wieder Mittel gefunden, diese Schlösser

durch geschickte Handgriffe und einfache Instrumente zu öffnen. Merkwürdigerweise

zeigt es sich, daß gerade diejenigen Schlösser, welchen man nach theoretischen

Gründen die größte Sicherheit zuschreiben muß, nämlich jene, bei welchen die Anzahl

der möglichen Stellungen der Combinations-Theile unendlich groß ist, die

wenigste Sicherheit gewähren, und daß gerade diese am leichtesten durch Kunstgriffe

und einfache Instrumente geöffnet werden können. Leider aber scheint es, daß diese

Kunstgriffe und Sperrwerkzeuge, wenigstens der richtige Gebrauch derselben, nur sehr

wenigen Fachmännern bekannt sind, weil man es bei den wenigsten Schlössern versucht

hat sie vor diesen Gefahren zu schützen. Daß gegen Gewalt ein Schloß gar nie

gesichert werden könne, ist für sich klar, denn so lange es Instrumente und

Werkzeuge gibt, um ein solches Schloß herzustellen, so lange gibt es auch Mittel und

Wege, dasselbe zu vernichten und zu zerstören. Jedoch ist ein Schloß dem gewaltsamen

Erbrechen und Zerstören nie so ausgesetzt, als wie dem heimlichen Eröffnen durch

List, und gerade diese ist der gefährlichste Feind der Schlösser, vor dem man sie

schützen muß.

Ich werde es nun versuchen, diese ungenügende Sicherheit bei einigen

Combinations-Schlössern zu beweisen, und namentlich die oben erwähnten Mittel

anzugeben, wie man solche Schlösser auch ohne den rechtmäßigen Schlüssel öffnen

kann.

Das sogenannte Ring-Schloß (siehe Th. Hölzel's Schlosserbuch) ist eines der ältesten

Combinations-Schlösser von denen, welche noch gegenwärtig angewendet werden. Hanns Bullmann, Kunstschlosser in Nürnberg, hat schon im Jahre

1530 ähnliche Schlösser verfertiget, und er war ein so berühmter und geschickter

Mann, daß ihn der damalige römische Kaiser Ferdinand I. wegen seines vorgerückten

Alters in einer Sänfte nach Wien tragen ließ, um sich seines Rathes wegen

verschiedener Uhrwerke zu bedienen. Dieses Ringschloß hat seitdem in der ganzen Welt

allgemeine Verbreitung gefunden, und wird auch noch gegenwärtig häufig

angewendet.

Nimmt man an, daß bei einem solchen Ringschlosse a

solcher Ringe vorhanden sind, und auf jedem Ringe befänden sich n Buchstaben oder Zahlen, so drückt na die Anzahl

der möglichen Gesammtstellungen aus, worunter nur eine einzige ist, bei welcher sich

das Schloß öffnen läßt. Habe also z.B. ein Schloß 4 Ringe und es befänden sich auf

jedem Ring 25 Buchstaben, so drückt die Zahl 25⁴ = 390,625 die Anzahl der

möglichen Combinationen aus. Nimmt man nun an, daß man bei einiger Uebung 10

Stellungen in einer Minute machen könnte, so würde man, um alle 390,625 Stellungen

durchzumachen, nicht weniger als 39,062 Minuten, oder den Tag zu 12 Stunden

gerechnet, circa 55 Tage gebrauchen. Jedoch ist es

immerhin möglich, daß man durch einen günstigen Zufall die richtige Stellung nach

wenigen Versuchen finden könnte.

Hiernach könnte es scheinen, als sey die Sicherheit des Ringschlosses sehr groß,

jedoch lassen sich folgende Mängel daran aussetzen:

1) Hat man mehrere solche Schlösser, so kann man leicht die Worte, bei welchen sie

sich öffnen, mit einander verwechseln oder vergessen.

2) Das Schloß läßt sich nicht im Dunkeln öffnen.

3) Ist es durch das Bloßliegen der Ringe sehr den widerrechtlichen Versuchen

ausgesetzt.

4) Kann sich das Schloß, wenn es häufigen Erschütterungen ausgesetzt ist, leicht von

selbst öffnen, weil der Schwerpunkt der Ringe nicht im Centrum derselben liegt, und

daher immer die tiefste Stellung einnehmen wird.

5) Muß man das Schloß in Gegenwart eines Andern öffnen, so kann das Geheimniß leicht

verrathen werden, und das Schloß ist unbrauchbar, wenigstens für den Augenblick.

Diesen letzten Mangel hat Hr. Regnier in Paris durch eine

Einrichtung (siehe Th. Hölzel's Schlosserbuch)

verbessert, vermöge welcher man die Stellung der Buchstaben jeden Augenblick

beliebig verändern kann.

Obwohl dieses Schloß anscheinend eine ziemlich große Sicherheit gewährt, so läßt es

sich doch durch einen sehr einfachen Kunstgriff öffnen, welchen der verstorbene

Prof. Crivelli in Mailand schon im Jahre 1820 entdeckt und im 5ten Bande der

Jahrbücher des k. k. polytechnischen Institus beschrieben hat. Dieser Kunstgriff

besteht einfach aus Folgendem: Versucht man den Riegel des Schlosses herauszuziehen,

so werden die vorspringenden Zähne desselben an den inneren Flächen der Ringe einen

Widerstand finden. Dreht man nun bei fortwährendem Ziehen einen Ring um seine Achse,

so wird sich der entsprechende Zahn des Riegels an der inneren Ringfläche reiben,

und man wird bei fortgesetztem Drehen eine Stelle finden, wo diese Reibung aufhört,

was man mit der Hand sehr gut fühlen kann. Diese Stelle ist die richtige, weil sich

der Zahn des Riegels in dem Ausschnitte des Ringes befindet. Setzt man nun dieses

Verfahren bei allen Ringen fort, so wird man in kürzester Zeit das Schloß öffnen

können.

Chubb-Schloß. Im Jahre 1818 ließ sich Jeremias Chubb zu Portsea ein Patent auf ein Schloß ertheilen,

welches in England viel Aufsehen gemacht hat, und welches noch gegenwärtig als eines

der sichersten Combinations-Schlösser betrachtet wird.

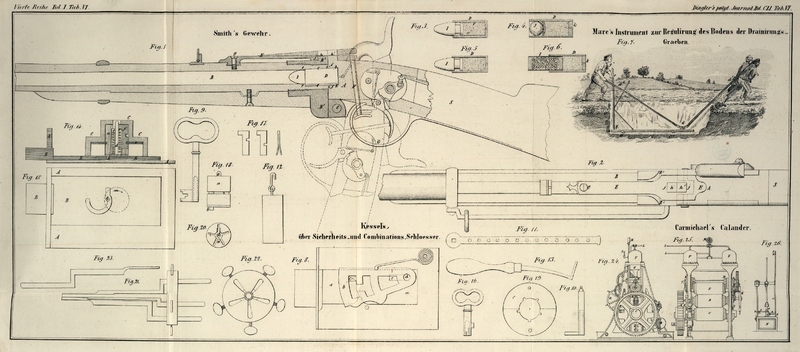

Fig. 8 zeigt

das Schloß mit abgenommenem Deckel, damit man den inneren Bau desselben deutlich

sieht. a ist der Riegel, welcher seine Führung in dem

aufgebogenen Stulpe des Schloßbleches, und an dem unteren Theile des Stiftes d, welcher auf dem Schloßbleche befestigt ist, findet,

zu welchem Zweck der Riegel hinten mit einer Schlitze e

versehen ist. b sind mehrere Zuhaltungsplatten, eine

hinter der anderen, die auf dem Zapfen d beweglich sind,

und mit zwei Einschnitten und einer Längenspalte versehen sind, damit der Zapfen c, welcher auf dem Riegel befestigt ist, in dieselben

aufgenommen werden könne, wenn der Riegel verschoben wird. Die Längenspalte sind bei

jeder Zuhaltung in einer anderen Höhe. Der Bart des Schlüssels Fig. 9 ist mit mehreren

Stufen versehen, wovon die unterste den Riegel verschiebt, die übrigen die

Zuhaltungen auf verschiedene Höhen heben, auf welchen Höhepunkten die Längenspalte

alle übereintreffen, um den Zapfen c durch die letzteren

durchzulassen, wenn der Riegel vorwärts oder rückwärts geschoben wird. Damit die

Zuhaltungen, wenn sie in die richtige Höhe gehoben worden sind und der Riegel

verschoben wurde, wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückkehren, wirken Federn auf

dieselben.

Durch diese Einrichtung der Zuhaltungen wird die höchste Genauigkeit an den Stufen am

Barte des Schlüssels nothwendig, indem die mindeste Abweichung an denselben die

Zuhaltungen in solche Lagen bringen würde, daß ihre Längenspalte nicht genau mit

einander zusammenträfen, folglich der Riegel weder vor- noch rückwärts

geschoben werden könnte. Da man glaubte, daß die Zuhaltungen, welche gewöhnlich aus

Messingblech verfertigt

sind, sich an dem eisernen Schlüssel leicht abreiben könnten, und dann nicht mehr in

die richtige Höhe gehoben würden, so hat man im Jahre 1834 auf der Werfte zu

Portsmouth das Schloß des Hrn. Chubb einer merkwürdigen

Probe unterworfen. Man verband nämlich ein solches Schloß mit einer Dampfmaschine,

so zwar, daß dasselbe durch die Bewegungen des Kolbens abwechselnd geöffnet und

geschlossen wurde. Diese Operation wurde auf diese Weise nicht weniger als 460,000

Mal bewerkstelligt, und man fand nicht die geringste Spur einer Abnützung.

Aus dem Gesagten leuchtet ein, daß es beinahe unmöglich ist, einen falschen Schlüssel

zu verfertigen, und daß es anscheinend sehr schwierig wäre ein Mittel zu finden, die

Zuhaltungen alle in die richtige Höhe zu heben. Und doch läßt sich ein solches

Schloß auf eine ziemlich einfache Art ohne den rechtmäßigen Schlüssel öffnen. Das

Verfahren beruht wieder, wie bei dem Ringschlosse, auf der Reibung. Versucht man

nämlich, wenn das Schloß wie in Fig. 8 zugeschlossen ist,

den Riegel zurückzuschieben, so findet der Stift c,

welcher am Riegel befestigt ist, an den Zuhaltungen einen Widerstand, und versucht

man nun eine Zuhaltung zu heben, so wird sich dieselbe an dem genannten Stifte

reiben. Ueberwindet man nun diese Reibung und hebt die Zuhaltung, so wird man

plötzlich auf eine Stelle kommen, wo die Reibung aufhört und zugleich der Riegel um

ein Kleines zurückgeht, ein Zeichen, daß man die richtige Stellung der Zuhaltung

gefunden hat; die gehobene Zuhaltung wird zugleich in der richtigen Höhe erhalten

werden, weil der Stift c in den Längenspalt der

Zuhaltung eingeschnappt ist. Setzt man nun dieses Verfahren bei allen übrigen

Zuhaltungen fort, während man fortwährend den Riegel in Spannung erhält, so wird

derselbe, wenn man die letzte Zuhaltung in die richtige Höhe gehoben hat, plötzlich

zurückschnappen.

Um nun dieses Verfahren bei einem Schlosse, welches sich an einer Thür befindet, und

von dem also nur das Schlüsselloch sichtbar ist, anwenden zu können, bedient man

sich folgender einfacher Werkzeuge. Fig. 10 stellt einen

Schlüssel vor, dessen Bart so niedrig ist, daß er, in das Schlüsselloch gesteckt,

bloß den Riegel ergreift, ohne die Zuhaltungen zu berühren. Die Form dieses

Schlüssels, nämlich die Länge des Bartes und die Größe des Rohres, kann man sich

durch einen einfachen Wachsabdruck vom Schlüsselloche verschaffen. Am oberen Ende

dieses Schlüssels befindet sich ein viereckiger Zapfen, auf den eine flache Schiene

Fig. 11

gesteckt, und durch eine kleine Mutter an denselben festgeschraubt werden kann.

Diese Schiene ist mit mehreren Löchern versehen, in welche man vermittelst eines

Häkchens ein Gewicht, Fig. 12, hängen kann.

Steckt man nun den Schlüssel in das Schlüsselloch und dreht ihn so weit um, bis er in den Ausschnitt

des Riegels eingreift, befestigt sodann die Schiene daran, daß dieselbe nach rechts

hinausragt, und hängt das Gewicht daran, so wird dadurch der Riegel in einer

fortwährenden Spannung erhalten. Durch den untern offenen Theil des Schlüsselloches

kann man dann sehr gut mit einem Sperrhaken, Fig. 13, in das Innere

des Schlosses gelangen, um die Zuhaltungen zu heben. Damit der Sperrhaken von der zu

hebenden Zuhaltung nicht abrutsche, ist er an seinem äußersten Ende mit einer

Einkerbung versehen. Wenn ein Schloß auch noch so genau gearbeitet ist, so wird man

doch selten finden, daß sich alle Zuhaltungen, wenn der Riegel gespannt wird, gleich

stark reiben, gewöhnlich wird sich nur eine einzige reiben. Man sucht also mit dem

Sperrhaken diejenige Zuhaltung, welche sich reibt, und hebt sie, bis die Reibung

aufhört, sodann wird der obenerwähnte Stift c in die

Längenspalte einschnappen, und es wird sich eine andere Zuhaltung reiben. Man fährt

nun so fort bis zur letzten Zuhaltung, und hat man diese gehoben, so wird plötzlich

der Riegel durch den Zug des Gewichtes zurückschnappen. Wollte man das Schloß wieder

zuschließen, so muß man dasselbe Verfahren wiederholen, nur muß man das Gewicht auf

die linke Seite bringen. An einigen Chubb-Schlössern findet man auch einen sogenannten Wächter oder Entdecker, diesen

kann man aber sehr leicht umgehen, weil man eine Zuhaltung nie über die richtige

Höhe hinaus hebt. Die mehr oder weniger große Geschicklichkeit in der Führung dieses

Sperrzeuges hängt natürlich von größerer Gewandtheit und Uebung ab.

Ganz auf dieselbe Art wie das Chubb-Schloß lassen

sich auch alle jene Schlösser öffnen, die eine ähnliche Einrichtung haben, unter den

vielen nenne ich bloß die Schlösser von Tosi, Mallet,

Karmarsch, Newell etc. etc. Man kann diese Schlösser durch dieselben

Instrumente, und auf dieselbe Art öffnen, wenn man die Einrichtung derselben

kennt.

Eine Ausnahme hievon macht das Schloß des Anton Radford

Strutt, auf welches er im Jahre 1829 ein Patent erhielt; dieses Schloß läßt

sich durch das vorerwähnte Verfahren nicht öffnen; jedoch besitzt es die

Unannehmlichkeit, daß zum Oeffnen oder Schließen desselben zwei Schlüssel

erforderlich sind.

Brahma-Schloß. Dieses Schloß besitzt eine von

allen übrigen abweichende Form, und wird, wiewohl mit Unrecht, fast allgemein für

das sicherste Combinations-Schloß gehalten.

Fig. 14 zeigt

das Schloß im Durchschnitte, und zwar mitten durch die Achse des Schlüsselloches.

A ist das Schloßblech, B

der Riegel, C das Gehäuse in welchem sich die

Combinationstheile befinden. Die Riegelbewegung geschieht hier nicht wie bei anderen

Schlössern direct durch den Schlüssel, sondern durch die Achsendrehung eines Cylinders a, der sich in dem Gehäuse C

befindet. Der Schlüssel hat also die Aufgabe diesen Cylinder zu drehen, und um

vermittelst dieser Drehung den Riegel zu schieben, ist am untern Theile des

Cylinders ein excentrischer Zapfen b, Fig. 14 und Fig. 18,

angebracht, welcher bei der Achsendrehung des Cylinders einen Kreis beschreibt.

Dieser Zapfen b paßt in eine Schlitze des Riegels B, wie aus Fig. 15 zu ersehen ist.

Wollte man also den Riegel zurückschieben, so muß man den Cylinder nach der Richtung

des Pfeiles drehen, nun wirkt der Zapfen b gleich nach

Anfang der Bewegung gegen die eine gerade Seite des Schlitzes, schiebt folglich

während der ersten Hälfte des Umganges den Riegel zurück, geht aber dann in der

zweiten Hälfte wirkungslos durch den halbkreisförmigen Schlitz auf seinen

anfänglichen Platz zurück. Umgekehrt ist der Vorgang beim Zuschließen, wobei der

Stift b zuerst ohne Wirkung den Bogenschlitz durchläuft,

und dann an die andere Seite des geraden Schlitzes sich lehnend, den Riegel zur

Schiebung nöthigt.

Dieser Cylinder a hat nun eine solche Einrichtung, daß

dessen Umdrehung nur durch den dazu gehörigen Schlüssel bewerkstelliget werden kann.

Fig. 18

zeigt den Cylinder in der Ansicht, und Fig. 20 in der

Draufsicht. Er ist außen rundherum mit einer Nuth versehen, in welche eine stählerne

Scheibe c, Fig. 14 und Fig. 19

hineinpaßt; damit man diese Platte in die Nuth hineinbringen kann, so besteht sie

aus zwei Theilen. Diese Platte wird an das Gehäuse durch zwei Schrauben

befestigt.

Der Cylinder a ist hohl, und in demselben befindet sich

ein Dorn d, auf welchem sich ein kleines Knöpfchen e verschieben läßt. Auf dieses Knöpfchen wirkt eine

Spiralfeder, welche rund um den Dorn herum angebracht ist. Von dem innern Umkreise

des Cylinders a reichen nahe bis an den äußern Umkreis

fünf (auch 7 oder 9) strahlenartig gestellte Einschnitte, wie aus Fig. 20 zu ersehen diese

Einschnitte communiciren mit der Nuth, welche am äußern Umkreist des Cylinders

angebracht ist, und damit diese Communication durch die eingelegte stählerne Platte

Fig. 19

nicht gestört wird, so ist letztere mit entsprechenden Ausschnitten versehen. Bis

jetzt würde also der Drehung des Cylinders noch nichts im Wege stehen, und um diese

Drehung zu verhindern, so sind Zuhaltungen angebracht, welche in die eben erwähnten

strahlenartig gestellten Einschnitte des Cylinders a

hineinpassen. Fig.

17 stellt zwei solche Zuhaltungen vor, sie sind oben mit einem

vorspringenden Kopf und mit einem kleinen Ausschnitte versehen, welcher Ausschnitt

aber bei jeder Zuhaltung in einer andern Höhe angebracht ist. Nach der Seite

angesehen sind diese

Zuhaltungen aufgespalten, damit, wenn sie in die Schlitzen des Cylinders a gebracht werden, sie nicht durch ihr eigenes Gewicht

herunter fallen, sondern in jeder Lage stehen bleiben. Die Lage der Zuhaltungen im

Schlosse ist aus Fig. 14, f, ersichtlich.

Wenn die Zuhaltungen alle in die Einschnitte des inneren Cylinders gebracht sind, so

wird sich dieser nicht mehr drehen können, weil sich die Zuhaltungen in die

Einschnitte der Scheibe c, Fig. 14 und 19,

hineinlegen, und die Drehung könnte nur dann geschehen, wenn man die Zuhaltungen so

tief hinabdrückt, bis ihre Ausschnitte in die Ebene der Scheibe c zu stehen kämen. Da aber die Ausschnitte in den

Zuhaltungen alle in einer andern Höhe angebracht sind, so müssen alle verschieden

tief hinabgedrückt werden. Diese Aufgabe hat der Schlüssel Fig. 16; er ist ein

Rohrschlüssel, und ist an seinem untern Ende mit Einschnitten versehen, welche

verschieden tief sind, und zwar mit so vielen als Zuhaltungen vorhanden sind. Steckt

man den Schlüssel in das Schlüsselloch, so legen sich die Zuhaltungen in die

Einschnitte des Schlüssels, und drückt man diesen hinunter, so werden die ungleich

tiefen Einschnitte des Schlüssels die Zuhaltungen in ihre richtige Lage bringen, und

man kann den Cylinder drehen. Am Schlüssel befindet sich ein kleiner Bart, welcher

in einen Ausschnitt des Cylinders a hineinpaßt, und

zugleich die Gränze gibt, wie tief man den Schlüssel hinabzudrücken hat. Hat man den

Schlüssel einmal umgedreht und wieder an die Stelle des Schlüsselloches gebracht, so

springt derselbe von selbst heraus, weil die Spiralfeder auf das Klötzchen e wirkt, und mit diesem die Zuhaltungen wieder in die

Höhe drückt, so daß sie alle wieder in ihre ursprüngliche Lage kommen.

Es wird also kein anderer Schlüssel, der nicht ebenfalls Ausschnitte von gleicher

Tiefe besitzt, den innern Cylinder drehen, und dadurch den Riegel verschieben

können.

So sinnreich die Einrichtung dieses Schlosses ist, so gewährt es doch durchaus keine

vollkommene Sicherheit und kann auch ohne den rechtmäßigen Schlüssel geöffnet

werden. Das Verfahren beruht wieder auf der Reibung. Man bedient sich dazu einer

einfachen Vorrichtung, welche in Fig. 21 und Fig. 22

abgebildet ist. Sie besteht aus einem Rohre, welches mit Längeneinschnitten versehen

ist, und zwar mit so vielen als Zuhaltungen vorhanden sind. Da man die Zuhaltungen

von Außen am Schlosse sehen kann, so läßt sich ihre Anzahl leicht ermitteln. Dieses

Rohr, welches der Größe des Schlüsselrohres entsprechen muß, ist an einer Scheibe

befestigt, und in die Längenschlitzen passen Lamellen, wovon eine in Fig. 23 gezeichnet ist.

Diese Lamellen lassen sich in jeder Lage durch Klemmschrauben feststellen, und man ist daher im

Stande, die Einschnitte im Rohre beliebig tief zu machen.

Um nun bei einem Schlosse die richtige Stellung der Zuhaltungen zu finden, verfährt

man folgendermaßen: Man gibt diese Vorrichtung in das Schlüsselloch, und zwar so,

daß die Zuhaltungen in die Schlitzen des Rohrs zu liegen kommen. Versucht man nun

den inneren Cylinder mit dieser Vorrichtung zu drehen, so werden die Zuhaltungen an

der stählernen Scheibe c, Fig. 14, anstoßen. Drückt

man nun während fortwährender Spannung eine Zuhaltung durch die entsprechende

Lamelle am Sperrzeuge nach Abwärts, so wird sich diese Zuhaltung an der stählernen

Scheibe reiben, und man wird bei fortgesetztem Hinabdrücken auf eine Stelle kommen,

wo nicht nur die Reibung aufhört, sondern sogar die Zuhaltung nicht mehr tiefer

geschoben werden kann, weil das aufgespaltene Zuhaltungsplättchen, welches durch die

Spannung des inneren Cylinders zusammengedrückt wurde, sich an dieser Stelle wieder

ausdehnen kann, und dadurch der kleine Ausschnitt auf die Scheibe zu sitzen kommt,

und dieses ist offenbar die richtige Stellung der Zuhaltung. Man stellt nun die

betreffende Lamelle in dieser Stellung durch die Klemmschraube fest und setzt dieses

Verfahren bei allen Zuhaltungen fort, so wird man in kürzester Zeit den inneren

Cylinder drehen und dadurch den Riegel verschieben können. Hat man diese Vorrichtung

einmal so gestellt, daß sie das Schloß öffnet, so kann man dasselbe augenblicklich

wieder schließen, denn da die Lamellen durch Klemmschrauben festgestellt sind, so

ist das Instrument ein vollständiger Schlüssel. Zur Führung dieses Instrumentes

gehört keine große Uebung und es ist viel leichter ein Brahma-Schloß zu

öffnen als wie ein Chubb-Schloß.

Um einem Schlosse eine größere Sicherheit zu geben, hat man versucht, die

verschiedenen Constructions-Principien mit einander zu verbinden; so hat man

z.B. Schlösser construirt, an welchen das Princip der Buchstaben- oder

Scheiben-Schlösser mit dem Brahma'schen Principe vereinigt ist, oder

Brahma- mit Chubb-Schlössern verbunden etc. etc. Auf diese Art läßt

sich allerdings eine etwas größere Sicherheit erzielen, allein die Schlösser dieser

Art entsprechen nie vollkommen ihrem Zwecke. Denn durch den gewöhnlich sehr

zusammengesetzten Mechanismus erfordern sie meistentheils eine umständliche

Behandlung, und sind häufigen Reparaturen unterworfen; ferner eignen sie sich nicht

so gut zur fabrikmäßigen Erzeugung, und sie nähern sich immer mehr oder weniger den

Vexirschlössern, endlich gestatten sie niemals die

nöthige Billigkeit im Preise.

Nachdem ich nun die Fehler und Mängel der meisten Schlösser beschrieben habe, zeigt

es sich deutlich, daß sie das bisher in sie gesetzte Vertrauen keineswegs verdienen,

und daß sie bedeutenden Veränderungen unterworfen werden müssen, wenn sie den

Anforderungen, die man an ein gutes Schloß stellt, nämlich: Sicherheit, allgemeiner Anwendbarkeit und einem mäßigen Preise vollkommen genügen sollen. Ich schließe somit mit dem

innigsten Wunsche, daß dieser Industriezweig, welcher bisher größtentheils nur in

England und Frankreich gehoben wurde, auch in unserem Vaterlande einigen Aufschwung

erhalten möge, denn man kann einen Gegenstand nur erst dann

verbessern und vervollkommnen, wenn man die Fehler und Mängel desselben

kennt.

Tafeln