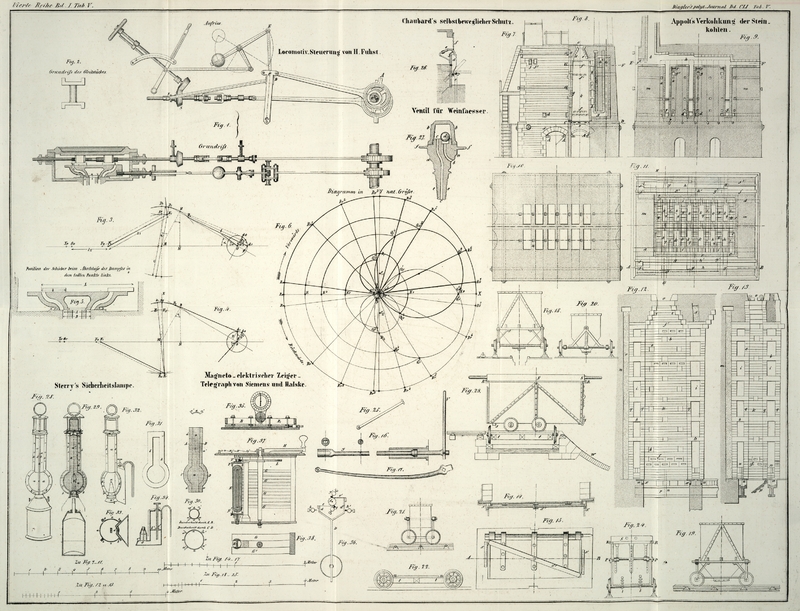

| Titel: | Der magneto-elektrische Zeiger-Telegraph von Siemens und Halske. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. LXXXVIII., S. 377 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Der magneto-elektrische

Zeiger-Telegraph von Siemens und Halske.In der Wochenversammlung des österreichischen Ingenieur-Vereins am 20.

November v. J. zeigte Hr. Dr. Steinert,

Telegraphen-Ingenieur und Vertreter der Telegraphen-Bauanstalt von

Siemens und Halske in

Berlin, die hier kurz beschriebenen neuesten

magnetisch-elektrischen Zeiger-Apparate vor und erklärte

die Einrichtung dieser Apparate, welche sich vor anderen durch Compendiosität,

dann durch Sicherheit und Schnelligkeit der Wirkung auszeichnen, auf Eisenbahnen

besonders vortheilhaft anwendbar sind, und allein bei den bayerischen

Eisenbahnen schon in mehr als 300 Exemplaren im Betriebe stehen.

Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieur-Vereins, 1858 S. 219.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Siemens' magneto-elektrischer

Zeiger-Telegraph.

Die Polenden eines in seiner Hülle drehbaren Elektromagnetes A (Fig.

35) befinden sich zwischen den entgegengesetzten Polen zweier Stahlmagnete

B, B'. Die auf einem Schlitten C angebrachten Magnete werden so eingestellt, daß beide

eine gleich starke Anziehung auf den als Anker dienenden Elektromagnet ausüben. Am

drehbaren Magnete ist ein Arm D befestigt, welcher in

zwei Arme d, d' mit den Hakenfedern e, e' ausläuft. Diese Haken greifen in die Zähne eines

kleinen Rades f, welches durch jede hin- oder

rückgehende Bewegung des Hebels D um einen halben Zahn

gedreht wird.

Die Haken haben über den Eingriff hinaus einen vom Rade abwärts gebogenen Ansatz,

gegen welchen eine Schraube g, g' stößt, wenn die

Bewegung des Armes durch Anschlag an die Stellschrauben h,

h' ihr Ende erreicht. Hiedurch wird das Fortschleudern des Rades nach

Vollendung der vorgeschriebenen Drehung verhindert, wie aus der

Special-Zeichnung des Radeingriffs (Fig. 36) im dreifachen

Maaßstabe ersichtlich.

Die Achse des Rades trägt den Zeiger.

Wenn nun die Leitung und die Windungen des Magnets von einem Strome durchlaufen

werden, so werden die Pole des Elektromagnets von einem Stahlmagnete angezogen und

von dem andern abgestoßen und das Rad f dadurch um einen

Zahn gedreht. Folgt darauf ein gleich starker Strom von entgegengesetzter Richtung,

so kehrt sich Anzug und Abstoßung der Magnete um und es folgt eine zweite

Fortbewegung des Zeigers etc.

Die zur Fortbewegung des Zeigers nothwendigen gleichen und entgegengesetzten Ströme

werden durch einen Magnet-Inductor erzeugt, welcher in Fig. 37 und 38 besonders

dargestellt ist, und dessen Construction wesentlich von bisher bekannten

Constructionen abweicht.

Ein Fig. 38 im

Querschnitt und Fig. 37 im Aufrisse sichtbarer Eisencylinder E ist in der im Durchschnitt angegebenen Weise der Länge nach mit zwei

einander gegenüberstehenden 7/16 des Durchmessers tiefen und etwa 2/3 des

Durchmessers breiten Einschnitten versehen, wodurch er ungefähr die Form eines

Galvanometer-Rahmens erhält.

Diese, der Länge nach um den so gebildeten Eisenrahmen herumlaufende Nuth ist mit

übersponnenem Kupferdrahte derartig umwunden, daß die cylindrische Form der

Eisenstange durch die Windungen wieder ausgefüllt wird.

Auf den Enden des so bewickelten Eisencylinders werden die ausgedrehten Büchsen F, F' mit den Achsen f, f'

befestigt, welche die Lagerzapfen des Cylinders bilden.

Derselbe dreht sich zwischen den Polen mehrerer mit geringen Zwischenräumen auf

einander gelegter kleiner Stahlmagnete G, G'.

Diese Stahlmagnete bestehen aus magnetisirten Stahlstäben, welche da, wo sie dem

Cylinder E gegenüber stehen, einen kreissegmentförmigen

Ausschnitt haben, welcher von dem Cylinder mit geringem Zwischenraum ausgefüllt

wird. Die hinteren Enden der Magnetstäbe sind durch weiches Eisen hufeisenförmig

verbunden.

Der Cylinder E dient mithin sämmtlichen Magneten als

gemeinschaftlicher Schließungs-Anker. Wird derselbe nun umgedreht, so kehrt

sich bei jeder halben Umdrehung der Magnetismus im innern flachen Eisenkerne der

Spirale um und es entsteht jedesmal ein der Größe des durch ihn gebundenen

Magnetismus proportionaler Strom in den zu einem leitenden Kreise geschlossenen

Windungen.

Die auf einander folgenden Ströme haben wechselnde Richtung und genau gleichen

magnetischen Werth.

Die Drehung des Cylinders wird durch das Triebrad T

bewirkt, welches in das Rad L greift. An der Achse

dieses Rades ist die Kurbel H befindlich, welche sich

auf dem mit den Buchstaben und Ziffern des Telegraphen beschriebenen Zifferblatt I dreht.

Die Handhabe der Kurbel H kann durch einen leichten

Handdruck niedergedrückt werden. An ihrer untern Fläche ist eine federnde Nase

befestiget, welche dann in dem nächsten der Einschnitte i,

i', welche am Rande des Zifferblattes angebracht sind, einfällt und das Rad

L und den Cylinder E

arretirt.

Die Enden des Umwindungsdrahtes communiciren mit dem einen Drahtende des

Umwindungsdrahtes des zugehörigen Telegraphen (dessen anderes Ende mit der Leitung

verbunden ist) und der Erde.

Die so eingeschalteten Telegraphen beider Stationen werden mithin bei jeder halben

Umdrehung des Cylinders E um einen Zahn vorrücken. Damit

der Umwindungsdraht des Inductors nicht unnöthig von dem ankommenden Strome

durchlaufen zu werden braucht, ist an dem untern Ende des Cylinders E ein Contact K angebracht,

durch welchen der Inductor in sich geschlossen wird, wenn der Cylinder E in der Ruhestellung sich befindet, in welcher Lage

während der Drehung kein Strom in den Windungen circulirt.

Die Vortheile des beschriebenen Magnetinductors vor den bisher bekannten bestehen in

Folgendem:

1) Bei den bekannten Magnetinductoren entstehen während einer Umdrehung vier

abgesonderte Ströme – einer bei Entfernung eines Eisenpoles von einem

Magnetpole, ein zweiter gleichgerichteter bei Annäherung an den andern Pol des

Magnetes, ein dritter entgegengesetzter bei Entfernung von diesem und ein vierter

ebenfalls entgegengesetzter bei Annäherung an den ersten Magnetpol.

Stöhrer machte die beiden bei Annäherung und Entfernung

von einem Pole entstehenden Ströme durch einen Commutator gleichgerichtet und

benutzte sie auf diese Weise zur Magnetisirung der Elektromagnete.

Bei dem beschriebenen Inductor kommen nur zwei kurze, aber kräftige Strömungen vor

und der Commutator fällt ganz fort.

2) Die Trägheit des rotirenden Cylinders ist bei gleicher Stärke des inducirten

Stromes kaum 1/25 so groß wie bei Stöhrer'schen, Sinstedt'schen und anderen bisher gebräuchlichen

Constructionen. Man kann daher ohne alle Beschwerde die Rotation des Cylinders in

der beschriebenen Weise durch die Hand bewirken, oder, wenn man ein Laufwerk und

Arretirung durch Tasten vorzieht, ohne besondere Beihülfe die Rotation durch das

Laufwerk allein in Gang setzen.

3) Man kann anstatt zweier großer eine unbegränzte Zahl kleiner Magnete verwenden. Da

die Tragkräfte der Magnete sich wie die Wurzeln aus ihrem Gewichte verhalten, so

erhält man von demselben Stahlgewichte bei dem beschriebenen Inductor

unverhältnißmäßig kräftigere Wirkungen. Man spart mithin bei dieser Construction

nicht allein wesentlich am Stahlgewichte, sondern kann durch sie die Stärke der

elektromagnetischen Ströme unbegränzt und ohne unverhältnißmäßig größern

Kostenaufwand vergrößern, was bei den anderen Constructionen nicht der Fall ist.

Tafeln