| Titel: | Verfahren der Schnellgerberei, von Christian Knoderer, Lederfabrikant in Straßburg. |

| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. CXII., S. 457 |

| Download: | XML |

CXII.

Verfahren der Schnellgerberei, von Christian Knoderer, Lederfabrikant

in Straßburg.

Patentirt in Bayern am 3. August 1857. –

Aus dem bayer. Kunst-

und Gewerbeblatt, 1858 S. 660.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Knoderer's Verfahren der Schnellgerberei.

Obgleich das jetzt nachgesuchte Patent auf derselben Grundlage beruht wie dasjenige,

welches ich früher in mehreren Staaten nachgesucht habe, so unterscheidet es sich doch

von letzterem wesentlich durch einen Zusatz, welcher die Ergebnisse abändert. Ich

stellte schon als Princip auf beim Entwickeln der Unterstützungsgründe, daß bei

meinem Verfahren zu gerben eine der Hauptursachen der Beschleunigung darin liege,

daß die Luft von jeder Berührung mit dem Gerbstoff und den in ihn getauchten Häuten

abgesperrt werde.

Die Erfahrungen, welche ich seitdem hierin gemacht habe, haben mir bewiesen, daß der

angegebene Grundsatz zwar seine völlige Richtigkeit hat, daß jedoch die zu dessen

praktischer Ausführung vorgeschlagenen Mittel insofern ungenügend seyen, weil die

Tonnen zwar gegen den Austritt der Flüssigkeit völlig hermetisch verschlossen sind,

unzureichend jedoch um sich dem stetigen Eindringen der Luft zu widersetzen.

Es kam daher auf die Lösung der Aufgabe an, wie man nicht bloß verhindern könne, daß

die Luft mit dem Gerbestoff und den Häuten in Berührung komme, sondern überhaupt,

wie die Luft so viel als möglich von den letzteren zu entfernen sey. Diese Aufgabe

zu lösen, blieb nichts übrig, als das Gerben im luftleeren

Raum. Dieses wäre nun im Kleinen vermittelst einer Luftpumpe oder eines

Ballons von Glas oder Kupfer leicht auszuführen, für die Fabrication im Großen

jedoch zeigten sich ernstliche Schwierigkeiten; denn es kam auch darauf an, jede

Berührung des Gerbestoffs mit dem Eisen, dem Gußeisen oder dem Eisenbleche zu

verhüten, weil hierdurch die eingetauchten Häute sich schwärzen würden, und das Zink

hiezu nicht brauchbar ist, indem es sehr bald von dem Gerbestoff angefressen wird.

Es bleibt nur das Kupfer, welches aber sehr theuer ist und unter dem Einfluß von

Hitze und auf die Länge gleichfalls die Farbe des Leders dunkelt.

Was das Holz betrifft, so war an dessen Anwendung nicht zu denken, wegen dessen

großer Porosität, welche noch dazu mit der Luftverdünnung im Verhältniß zunimmt, so

daß es fast unmöglich ist, es dazu vollständig einzurichten, bevor man Mittel

gefunden hat, die Poren desselben mit einem Stoffe auszufüllen, welcher den

Durchgang der Luft zu verhindern im Stande ist. Hat man einen solchen Stoff und die

Art, ihn auf das Holz aufzutragen, gefunden, so war die Aufgabe für die Gewerbe in

der weitesten Ausdehnung gelöst, weil man nun mittelst des luftleeren Raumes eben

sowohl in der Grube oder Bütte, d.h. im unbeweglichen Zustand, gerben konnte, als

indem man die Einwirkung der Luftleere mit derjenigen der Bewegung und der Hitze in

Verbindung setzt.

Folgende Tabelle wird übrigens durch den angegebenen Zeitunterschied zeigen, um wie viel das

Gerbeverfahren nach beiden Arten der Ausführung beschleunigt werde.

Zeitdauer des Gerbens im luftleeren

Raumein der Grube.

Zeitdauer des Gerbens im luftleeren Raume in

Verbindungmit der Einwirkung einer rotirenden Bewegung undder sich

hieraus ergebenden Wärme.

Kalbfelle

von 6 bis 10 Tagen

Kalbfelle

von 4 bis 7 Tagen

Roßhäute

„ 35

„ 40 „

Roßhäute

„ 14

„ 18 „

Leichte Kuhhäute

„ 30

„ 35 „

Leichte Kuhhäute

„ 12

„ 16 „

Kuhhäute mittl. Sorte

„ 40

„ 45 „

Kuhhäute mittl. Sorte

„ 18

„ 20 „

Starke Kuhhäute

„ 50

„ 60 „

Starke Kuhhäute

„ 22

„ 30 „

Rindshäute leichter und mittlerer Sorte

„ 50

„ 60 „

Rindshäute leichter und mittlerer Sorte

„ 22

„ 30 „

Rindshäute und Stierhäute erster Qualität

„ 70

„ 90 „

Rindshäute und Stierhäute erster Qualität

„ 35

„ 40 „

Bei jeder der beiden Methoden ergibt sich gleichmäßig eine

Ersparniß an Rinde von 75 Procent.

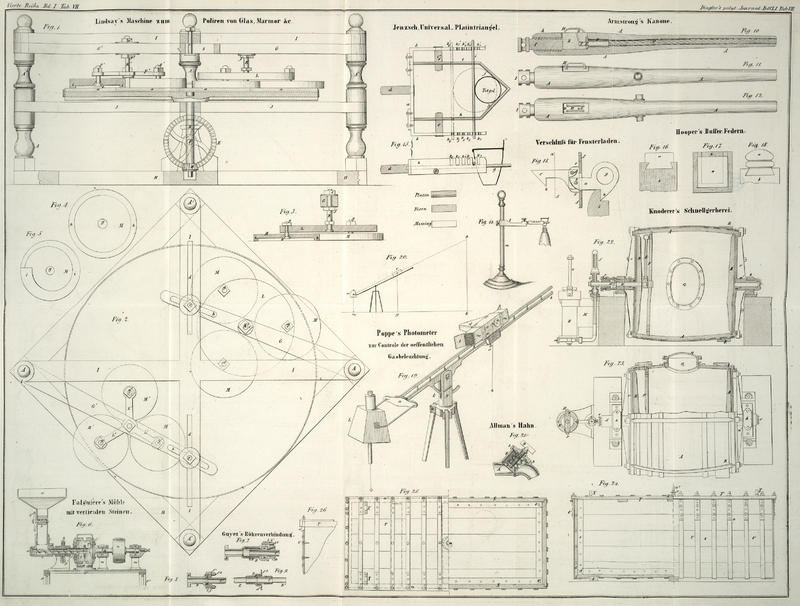

Beschreibung der beweglichen Tonne mit Luftpumpe. Fig. 22 der

betreffenden Abbildungen auf Taf. VII stellt im senkrechten Durchschnitt eine

bewegliche Tonne dar zum Behuf des Ausgerbens im luftleeren Raum, die zu diesem

Zweck mit einer Luftpumpe versehen ist. Fig. 23 zeigt dieselbe im

horizontalen Grundriß, zur Hälfte im Durchschnitt und zur Hälfte von Außen.

Die Dauben A der Tonne sind von Eichenholz, sowie die

beiden Bodenbreter B, welche äußerlich durch die beiden

gerippten Platten von Gußeisen C bedeckt sind. An diese

Platten sind die Zapfen a und a' angegossen, welche in den Zapfenlagern b

liegen. Der Zapfen rechts ist durchbohrt, jedoch durch die Kappe c verschlossen; auch der Zapfen links ist nach beiden

Seiten durchbohrt und mit einem Rohre von Bronze D

versehen, durch welches die Pumpe mit dem Innern der Tonne communicirt. An dem Rohre

selbst sitzt wieder senkrecht ein zweites Rohr E von

Kupfer vertical zwischen dem Bodenbret B und dem

Doppelboden von Holz F, durchbohrt von Löchern und

aufgestellt, um das Rohr vor den Häuten zu schützen, welche in der Tonne enthalten

sind und durch die dieser Tonne mitgetheilte Umdrehung bewegt werden. Die Röhren D und E nehmen an dem

Umschwung der Tonne nicht Theil, sondern sind fest, und damit die Luft während jener

Umdrehung nicht eintreten kann, so hat das Rohr D einen Ansatz

d und der Zapfen a eine

Stopfbüchse e. Eben dasselbe Rohr hat auch ein Fügerohr

von Bronze G mit einem Hahn g und einem Manometer f, durch welchen man den

Grad der im Innern der Tonne mit Hülfe der Luftpumpe H

erreichten Luftverdünnung messen kann. Die Beschreibung dieser Pumpe glauben wir

weglassen zu dürfen. An der Tonne sind zwei Oeffnungen P

und Q angebracht. Die erstere dient zum Einstecken des

Rohrs E und wird mit einem Stöpsel von Bronze hermetisch

verschlossen; die zweite ist das Arbeitsloch von Bronze oder Messing, durch welches

man die Häute einpackt und zum Behuf der Reinigung in das Innere der Tonne gelangen

kann. Die Umdrehung der Tonne wird direct durch einen Treibriemen bewirkt, der sich

von der Peripherie der hölzernen Rolle R aus um die

Dauben schlingt. Zwischen dem Boden B und den beiden

gußeisernen Platten (3 liegen Kautschukblätter von einigen Millimetern Dicke und die

Außenseiten der Dauben sind mit einer doppelten Schicht von Gutta-percha

überzogen, welche durch Zusatz von leichtem Steinkohlenöl und Leinöl flüssig gemacht

ist. Dieser mit dem Pinsel heiß aufgetragene Anstrich wird mittelst eines heißen

Bügeleisens in das Holz gepreßt, wodurch die Poren des Holzes so verschlossen

werden, daß die Luft nicht eindringen kann, und demnach die mittelst der Luftpumpe

erzeugte Luftleere während der ganzen Dauer der Arbeit in gleichem Grade erhalten

wird.

Beschreibung des Gerbekastens oder der Gerbegrnbe mit

luftleerem Raum. Fig. 24 zeigt einen

Gerbekasten in senkrechter Lage, halb im Aufschnitt, halb in äußerer Ansicht. Fig. 25 zeigt

denselben im horizontalen Grundriß, zur Hälfte von Oben äußerlich gesehen und zur

Hälfte im Durchschnitt. Fig. 26 zeigt im

Einzelnen, wie der Deckel auf dem Kasten befestigt ist.

Dieser Gerbekasten ist aus Eichenholz erster Qualität gemacht. Die Bohlen S der Seitenwände und des Deckels T sind mittelst Zapfen und Falze in einander gefügt und die vier

Seitenwände in dem Boden durch die Kerben s. Diese

Einfügung wird noch verstärkt durch Holzschrauben, die 8 Centimeter von einander

abstehen, und die inneren Ecken sind mit einer dreieckigen Leiste s versehen, welche durch Zinknägel an dem Kasten

festgemacht ist. Der Boden des Kastens, sowie der Deckel, wird durch drei

Querleisten, gleichfalls von Eichenholz und 5 Millimeter von einander eingefugt,

verbunden und festgehalten. Der Deckel schließt genau an die senkrechten Seitenwände

des Kastens an, und damit letzterer recht hermetisch verschlossen ist, bildet ein

Streifen Kautschuk, einige Millimeter, dick, die Fugen und bedeckt zu demselben

Zweck den oberen Theil der Seitenwände. Jener Kautschukstreifen ist sodann kräftig zwischen die

Seitenwände und den Deckel vermittelst 38 Schließbolzen u (s. Fig. 26) eingeklemmt, welche mit den eisernen Umkleidungen U, die den Kasten in jeder Richtung zusammenhalten, aus

dem Ganzen sind. Die bronzene Platte V des Hahnes v, welcher mit dem Kautschukrohr v' versehen ist, stellt die Verbindung des Kastens mit der Luftpumpe her,

ist um seine Dicke in die obere Fläche des Deckels eingeschnitten, und ruht

gleichfalls auf einer Scheibe von Kautschuk, die stark mit hölzernen Schrauben

angepreßt ist, um die Platte mit dem Deckel zu verbinden. Wenn man den Kasten füllen

oder ihn ausleeren will, wird der Deckel von vier Menschen mittelst Hebel

abgenommen, welche in die eisernen Ringe X am Deckel

gesteckt werden. Der ganze Kasten wird von Außen, sowohl an den Seitenwänden als am

Boden und Deckel, gleich den Dauben der Tonne, mit einer doppelten Schicht von

geschmolzener Gutta-percha überzogen, ganz so, wie es oben gesagt ist.

Beschreibung der Arbeit. Sobald die Häute aus der

Flußwäsche kommen, bringt man sie unter eine kräftige Presse, damit alles Wasser,

das sie noch enthalten, so viel als möglich ausgetrieben werbe. Nachdem dieses

geschehen ist, schichtet man sie in die Tonnen nebst der zu ihrer Ausgerbung

erforderlichen Menge von Rinde oder einem anderen Gerbstoffe. Auf dieses gießt man

nun so viel Wasser oder Gerbebrühe, als zu einer tüchtigen Anfeuchtung nöthig ist.

Hierauf schraubt man den Deckel q von Bronze oder Kupfer

auf die Oeffnung Q der Tonne und pumpt dann die Luft so

viel als möglich aus. In dem Maaße, als die Luftverdünnung fortschreitet, erweitern

sich die Poren der Häute, und finden sich auf diese Art zur Aufnahme des Gerbestoffs

vollständig zubereitet. Sobald die Luftleere ganz erreicht ist, schließt man den

Hahn g zu, setzt auf das Leitrohr m eine Röhre von Blei, die mit einer großen Bütte oder mit irgend einem

Behälter communicirt, der je nach der Menge der in der Tonne befindlichen Haute

vorher mit einer mehr oder minder starken Lohbrühe gefüllt ist. Da das andere Ende

der Röhre in die Brühe eintaucht, so braucht man nur den Hahn zu öffnen, damit die

Brühe, welche sich nun gänzlich in der Bütte oder dem Behälter befindet, durch den

bloßen Druck der äußeren Luft mit großer Kraft in das Innere der Tonne getrieben

werde. Sollte die zu füllende Tonne mehr Flüssigkeit fassen, als der Raum der Bütte

oder des Behälters, so müßte man dafür sorgen, daß der Hahn g verschlossen würde, wenn das Leitrohr nicht um mehr als 0,08 bis 0,10

Meter in die Flüssigkeit des Behälters eintauchte, um das Eindringen der Luft in die

Tonne zu verhüten, und die Bütte oder den Behälter mit frischer Brühe versehen, um dann dieselbe Arbeit

von Neuem zu beginnen.

Sobald die Tonne mit den zu gerbenden Häuten hinreichend mit Brühe gespeist ist,

verschließt man den Hahn, legt den Leitriemen um die Rolle R, und setzt so die Tonne eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder eine

Stunde, je nach der Menge von Häuten in der Tonne in Umschwung; dann läßt man sie

eine, zwei oder drei Stunden ruhen und dreht sie hierauf von Neuem noch einmal so

lange als das erstemal. Auf diese Art fahrt man nun fort, indem man die Ruhezeit

immer mehr abkürzt, dagegen die der Bewegung verlängert, bis endlich die Bewegung

eine stetig fortdauernde ist.

Verbindet man nun auf diese Art die drei Mittel: die Luftverdünnung, welche das

Zellgewebe der Haut ausdehnt und die Bildung der Gallussäure verhindert; die

Bewegung, welche die Ausziehung der Rinde beschleunigt und ein stetiges Auswalken

der Häute bewirkt; und die Wärme, welche die unfehlbare Folge der Bewegung ist und

welche die Verbindung des in dem Zellgewebe der Häute enthaltenen Gallertstoffs mit

dem Gerbestoff bedeutend erleichtert, – so kann man endlich dazu gelangen,

daß die Haute gründlich ausgegerbt werden, und zwar mit einer Zeitersparniß wie sie

die obige vergleichende Tabelle angibt.

Auf dieselbe Art kann man nun auch beim Gerben in der Grube verfahren. Da indeß hier

weder eine Umdrehung, und demzufolge weder eine Reibung noch Wärmeerzeugung

stattfindet, sofern man nicht etwa heißes Wasser anwendet, so erfordert das

Ausgerben der verschiedenen Sorten von Häuten einen längeren Zeitverlauf, welcher

mit dem in der vergleichenden Tabelle angegebenen übereinkommt.

Tafeln