| Titel: | Verbesserungen an Wasserpumpen, von Lambert und Perrin, Mechaniker in Vuillafans. |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. II., S. 6 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an Wasserpumpen, von Lambert und Perrin, Mechaniker in

Vuillafans.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1859,

S. 66.

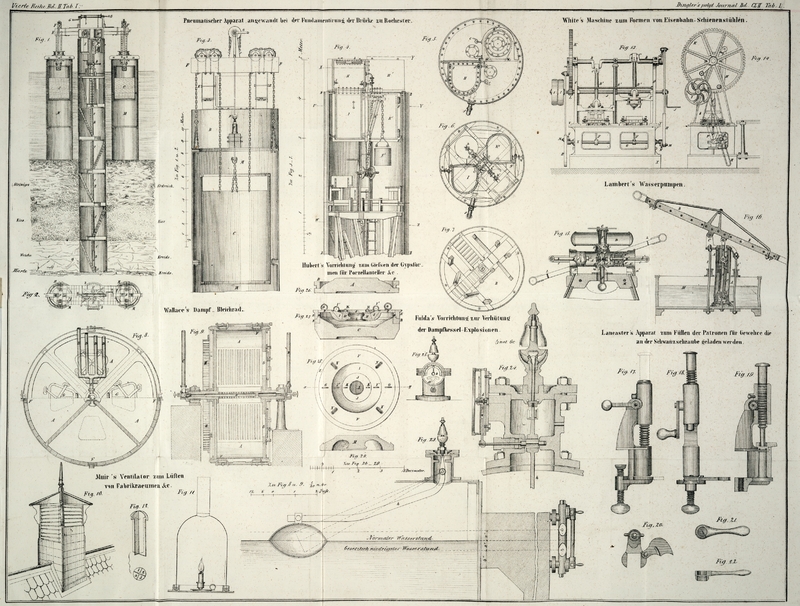

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Lambert's Verbesserungen an Wasserpumpen.

In Fig. 15 und

16 sind

zwei Systeme von Pumpen dargestellt, welche bei sehr geringen Dimensionen und sehr

einfacher Anordnung doch sehr befriedigende Resultate geben, sowohl in Bezug auf

ihre Ausgußmenge, als auch in Bezug auf ihre Handhabung.

Diese Pumpen sind so angeordnet, daß man in sehr kurzer Zeit ihre Hauptbestandtheile

abnehmen kann, um sie zu untersuchen oder nach Bedürfniß durch andere zu ersetzen, was

besonders bei Feuerspritzen nothwendig ist.

Sie sind so eingerichtet, daß sie das Wasser entweder aus einem Kasten oder von

Auswärts ansaugen, sind also sogenannte Zubringer, oder sie saugen nur aus dem

Kasten, in welchen sie gestellt sind, und dienen als gewöhnliche Spritzen.

Die Wassermenge, die Strahlweite, die nöthige Triebkraft und das Gewicht der Apparate

ist nach der Größe der Pumpe verschieden.

So kann bei dem in Fig. 15 dargestellten Systeme die Wassermenge bei sechzig Hüben in der

Minute 300, 200 oder 120 Liter betragen, und die Strahlweite beträgt dann 30, 27 und

24 Meter horizontal, oder 27, 25 und 22 Meter vertical. Im ersten Falle sind 14 bis

16 Menschen zum Treiben erforderlich, im zweiten 10 bis 12, und im dritten 6 bis

8.

Das Gewicht der Apparate selbst beträgt bei der größten Sorte 200, bei der mittleren

150 und bei der kleinsten Sorte 100 Kilogramme.

Die Wassermenge für die Zubringer ist für den Fall angegeben, wo dieselben einen

halben Meter hoch unter dem Kasten anzusaugen haben, und es verringert sich die

Wassermenge wie die Saughöhe zunimmt. Pumpen dieser Art sind besonders für Städte

geeignet, oder für Gemeinden und Fabriken, die hinreichend mit Wasser versehen sind,

welches dann auf eine ziemlich große Entfernung fortgeführt oder fortgeleitet werden

kann.

Die in Fig. 16

dargestellten Pumpen sind für den Fall construirt, wo das Ansaugen von Außen nicht

angeht, wo die Pumpe also ihr Wasser nur aus dem Kasten bekommt.

Die Wassermenge dieser Art von Pumpen beträgt entweder 250 oder 160 Liter in der

Minute bei einer Strahllänge von 28 oder 26 Metern horizontal, oder 26 und 24 Metern

vertical, und die Pumpe erfordert im ersten Falle 12 bis 14 Mann, im zweiten 8 bis

10. Die erste Sorte wiegt 150, die zweite 100 Kilogr.

Der in Fig. 15

im Durchschnitte abgebildete Apparat besteht aus einem Fußgestell M mit oder ohne Kasten oder Kufe. Auf dem Gestelle sind

mittelst der Träger a, a' zwei Pumpencylinder A, A' befestigt, die durch einen Ventilkasten f mit einander verbunden sind, der die zwei Ventile oder

Klappen d, d' enthält. Diese Klappen stellen die

Verbindung zwischen den Pumpencylindern A, A' und der

Kufe mittelst der Saugröhre g her. Der Ventiltasten f hängt mit einem Recipienten D zusammen, der durch die Verbindungsröhre E

getragen wird, in welcher die Steigventile h und h' liegen. Ueber diesen Steigventilen befindet sich in

dem Windkessel ein Scheider F, der mit einem

aufgeschraubten Deckel G versehen ist, nach dessen

Abnahme man zu den Ventilen gelangen kann.

Zwei Kolben B, B' sind mit den Kolbenstangen b, b' verbunden, und bewegen sich in den Pumpencylindern

A, A'. Beide Kolbenstangen sind durch einen

rechtwinkeligen Rahmen c vereinigt. Dieser Rahmen erhält

seine absetzend geradlinige Bewegung durch den Hebel L,

welcher durch einen doppelten Bügel m getragen wird, der

sich um Zapfen dreht. Arme, welche über den Bügeln m an

dem Hebel L befestigt sind, treten in Einschnitte oder

Ruthen an dem Rahmen c. Auf diese Weise wird die

absetzend kreisförmige Bewegung des Hebels in die geradlinige für die Bewegung der

Kolben verwandelt. Jeder Kolben hat zwei Lederkappen oder Stulpen, die mit dem

hohlen Kolbenkörper und den Kolbenscheiben s, s'

verbunden sind. Das Wasser entweicht durch eine Steigröhre, welche in die

Verbindungsröhre E einmündet. Diese Anordnungen

gestatten, sich von dem Gange der Pumpe überzeugen zu können.

In Fig. 16 ist

eine Pumpe abgebildet, welche ihr Wasser aus der Kufe schöpft, worin die Pumpe

befestigt ist. Der Pumpencylinder A hat unten einen

hohlen erweiterten Fuß a, dessen mit Löchern versehener

Rand als Seiher dient. Oben auf dem Fuße liegen die zwei Saugklappen b, b', deren Hubhöhe durch die Scheibe e bedingt ist.

In dem Pumpencylinder bewegt sich der Kolben h, welcher

mit einem Lederstulpen versehen ist. Dieser Kolben hat zwei Klappen i, i', die den Saugklappen b,

b' ähnlich sind. Seine Bewegung geschieht durch eine Kolbenstange d, welche an ihrem oberen Ende einen zweiten Kolben mit

ähnlicher Liederung t trägt, der in einen hohlen

Cylinder o paßt, welcher mit dem Hauptcylinder A verbunden ist. Die Kolbenstange d ist an das Gelenk g angehängt, welches sich

um zwei Zapfen n, n' dreht und die Verbindung mit dem

Hebel B herstellt, dessen Drehungspunkt bei C liegt. Die geradlinige Bewegung der Kolben ist durch

diese ebenfalls gesichert. Ueber die Kolbenstange d ist

ein hohler Cylinder r geschoben, der oben geschlossen

ist, und ungefähr ein halb so großes Volum hat als der Cylinder A. Der Cylinder r bewegt

sich mit dem Kolben, und hat den Zweck, den Windkessel zu vertreten und den

Wasserstrahl gleichförmig zu machen, der dann ohne Unterbrechung und nicht stoßweise

austritt.

Die Art wie die Pumpe in Bewegung gesetzt wird, ist von selbst verständlich.

Die gute Leistung dieser Pumpen ist so anerkannt, daß die Erfinder fortwährend eine

große Anzahl derselben für ganz Frankreich und selbst für das Ausland zu liefern

haben.

Tafeln