| Titel: | Selbstthätiger Wassersammler bei Dampfleitungen; vom Maschinen-Director Kirchweger in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. XXXV., S. 163 |

| Download: | XML |

XXXV.

Selbstthätiger Wassersammler bei Dampfleitungen;

vom Maschinen-Director Kirchweger in Hannover.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1859 S. 34.

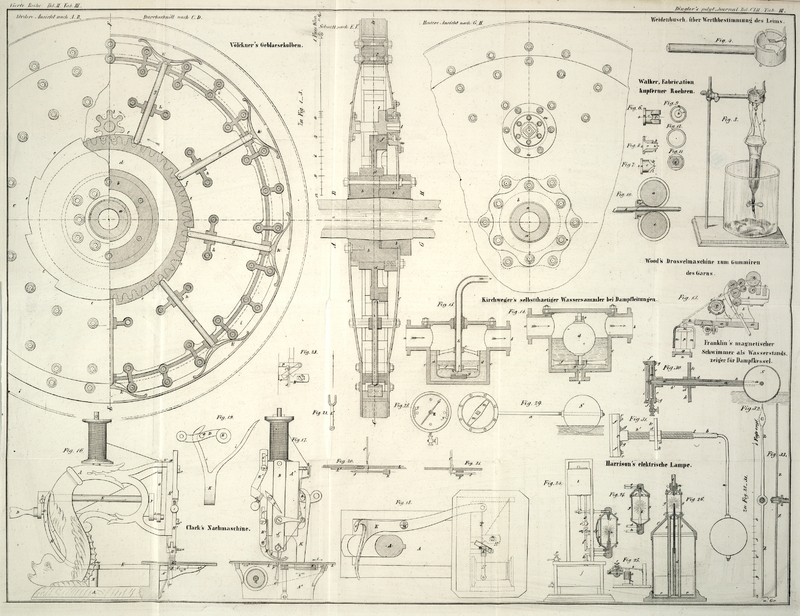

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Kirchweger's selbstthätiger Wassersammler bei

Dampfleitungen.

Bei langen Dampfleitungen findet sich in Folge der Abkühlung stets etwas condensirtes

Wasser, welches von dem Dampfstrome fortgerissen in die Arbeitsmaschine gelangt und

hier zerstörende Wirkung veranlassen kann. Um diesem Uebel entgegenzuwirken, bringt

man in der Rohrleitung an entsprechender Stelle einen Wassersammelkasten an, in

welchem jenes Wasser sich anzusammeln Gelegenheit findet; ist das Gefäß gefüllt, so

muß es entleert werden, und damit dieß von selbst geschehe, hat man folgende

Einrichtungen getroffen.

Fig. 14. In

der Dampfleitungsröhre a, b ist das Sammelgefäß c, c eingeschaltet; innerhalb dieses ist eine hohle

Kugel d von Messing- oder Kupferblech angebracht,

welche mit entsprechenden Leitungsstiften in den Führungen e,

f gehalten, sich nur auf und nieder bewegen kann. Der untere Leitungsstift

endet bei g in ein kleines Kegelventil, welches die

Abflußrohre h verschließt, sobald die Kugel mit ihrem

Gewichte frei niederdrückt. Sammelt sich nun in dem Gefäße ein gewisses

Wasserquantum, so daß darin die Kugel d schwimmt, so

wird das Ventil g gehoben und der Wasserausfluß durch

h gestattet, bis der Wasserspiegel und zugleich die

schwimmende Kugel so weit gesunken sind, daß das Ventil g die Oeffnung h wieder verschließt.

Fig. 15

stellt einen ähnlichen Apparat dar, welcher von dem vorigen nur insofern abweicht,

als anstatt dort d eine hohle Kugel, hier d, d ein nach Oben offenes Gefäß ist, welches auf seiner

innern Bodenfläche bei g ein Stückchen vulcanisirtes

Gummi-elasticum trägt, durch welches letztere die Oeffnung des Rohres h wasserdicht verschlossen wird, sobald das Gefäß d, d von dem zwischen den Wänden c, d, d, c befindlichen Wasser schwimmend getragen wird. Bei einer

gewissen Ansammlung von condensirtem Wasser wird auch das Gefäß d, d gefüllt, und zwar so weit, bis dasselbe sinkt und

dadurch die untere Oeffnung des Rohres h frei wird. Der

Druck des Dampfes auf die Wasserfläche veranlaßt das Ausströmen des Wassers durch

das Rohr h so lange, bis das Gefäß erleichtert

emportreibt und die

Gummiplatte die Oeffnung wieder verschließt. Die Dimension eines solchen

Sammelgefäßes ist etwa 10–12 Zoll Höhe bei eben solchem Durchmesser.

Tafeln