| Titel: | D. W. Clark's Nähmaschine. |

| Autor: | W. Hauff |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. XXXIX., S. 170 |

| Download: | XML |

XXXIX.

D. W. Clark's Nähmaschine.

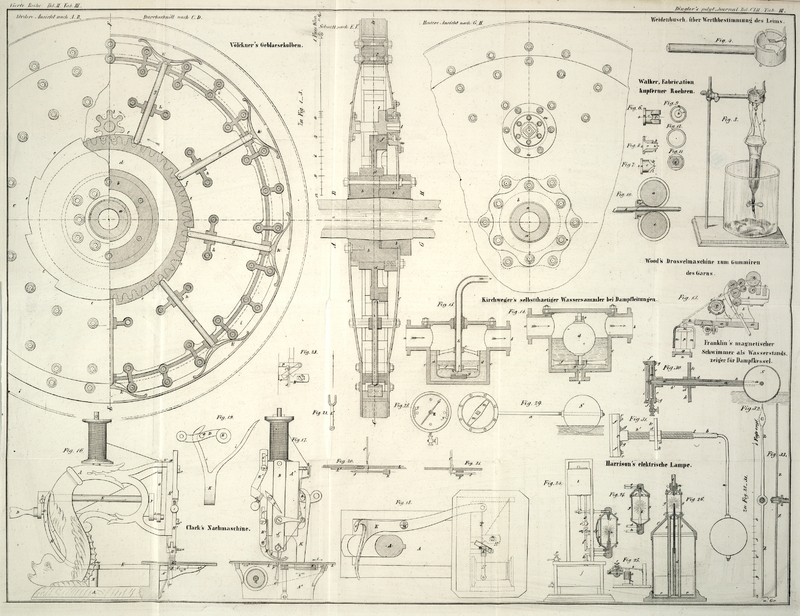

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Clark's Nähmaschine.

Im polytechn. Journal Bd. CXLVII S. 406 haben

wir Watson's Nähmaschine

beschrieben, welche mit einem Faden arbeitet, in Bd.

CXLVIII S. 334 beschrieben wir dann Platt's Nähmaschine, welche mit zwei

Fäden in der Art arbeitet, daß der untere Faden mittelst eines Hakens durch die von

dem Nadelfaden gebildete Schleife gezogen wird, wobei der Haken zugleich dazu dient,

den vorhergehenden Stich fest anzuziehen. Der Gegenstand dieser Mittheilung ist eine

doppelfadige Maschine, bei welcher der untere Faden mittelst einer unter dem Tische

in horizontaler Richtung arbeitenden Nadel durch die von dem obern Faden gebildete

Schleife gebracht wird und wobei diese untere Nabel oder der Schleifenbilder den

obern Faden so lange zurückhält, bis die Nadel wieder hinaufgezogen ist und zugleich

mittelst des untern Endes und mit Hülfe einer eigens daran angebrachten Vorrichtung

eine besondere Schleife bildet, in welche die Nadel beim Wiederherabkommen

hineinsticht, so daß sich ein Stich bildet, der auf der obern Seite des Zeuges bloß

den obern Faden zeigt und das Aussehen des gewöhnlichen Steppstiches hat, auf der

untern Seite dagegen durch die doppelt ineinander gehenden Maschen sehr fest und

haltbar gemacht ist.

Fig. 16

stellt die Seitenansicht einer solchen Nähmaschine in natürlicher Größe dar, wobei

jedoch einzelne Theile ausgebrochen sind, um die arbeitenden Theile der Maschine

besser zu zeigen.

Fig. 17 ist

eine vordere Ansicht derselben, theilweise im Durchschnitt.

Fig. 18 ist

ein horizontaler Durchschnitt nach einer gerade ober dem Tisch hinstreifenden

Ebene.

Fig. 19 ist

eine hintere Ansicht der Kurbel und des Armes, welcher den Schleifenbilder

bewegt.

Fig. 20 und

21 zeigen

die Nadel und den Schleifenbilder in verschiedenen Stellungen.

Fig. 22 ist

eine obere Ansicht eines Theils der Speisevorrichtung und

Fig. 23 eine

untere Ansicht der Theile, welche die Schleift des untern Fadens bilden.

Die gleichen Buchstaben in den verschiedenen Figuren bezeichnen dieselben Theile.

Das Gestell A ist aus einem Stück in einer gefälligen

Form gegossen, am besten aus Messing, und an dem Vordertheile dieses Gestelles

schiebt sich der Nadelschieber B zwischen den Platten

A' auf und ab, und die Nadel C ist in dem Schieber B mittelst einer

Stellschraube a befestigt. Der Schieber wird mittelst

einer Kurbel D in Bewegung gesetzt, welche an dem einen

Ende einer im Gestelle A ruhenden Achse E fest ist, wogegen das andere Ende dieser Achse

mittelst eines an der Kurbel F befestigten Stiftes b und durch die Verbindungsstange G und den Zapfen b' dem Schieber die verlangte

auf- und abgehende Bewegung mittheilt. Der Zeug ruht auf einem Tische L und wird durch einen Fuß H

vorwärts geschoben, welcher mittelst eines Stiftes a' an

einer Stange H' befestigt ist, die mittelst in ihr

angebrachter Schlitze c' sich an den Schrauben c auf und ab schieben läßt. Der Fuß H wird durch eine an ihm befestigte Feder I nieder- und rückwärts gedrückt, und die unten

an dem Fuße angebrachten Zähne sind so abgeschrägt, daß sie rückwärts über dem Zeuge

weggleiten. Wenn die Stange H' niedergedrückt wird, so

schiebt der Fuß H den Zeug vorwärts, und um dieser

Stange H' die nöthige Bewegung mitzutheilen, ist ein

Stift f an dem Nadelschieber B angebracht, welcher gegen einen Hebel g

anschlägt, sobald der Schieber hoch genug in die Höhe gezogen wird, und dieser Hebel

drückt auf eine hierzu abgebogene Stelle der Stange H'.

In dieser Stelle befindet sich eine Stellschraube d,

welche zum Reguliren des Speisens dient. Wenn diese Schraube weiter hineingeschraubt

wird, so drückt der Hebel g die Stange H' tiefer hinab und der Zeug wird weiter vorwärts

geschoben; wird dagegen die Schraube d zurückgeschraubt,

so ist die Wirkung des Fußes H auf den Zeug geringer. Um

das Zurückgehen des Zeuges zu verhüten, ist unter dem Tische eine Feder L' angebracht, welche eine gezahnte, durch eine im

Tische angebrachte Oeffnung heraufreichende Fläche trägt, und die Zähne dieser

Fläche sind so abgeschrägt, daß sie ein Vorschieben des Zeuges gestatten, aber dem

Zurückgehen desselben ein Hinderniß in den Weg legen.

Unter dem Tische und parallel mit dessen Oberfläche liegt der Schleifenbilder T, dessen Form die einer gewöhnlichen Nadel ist, und

welcher an einem Hebel K fest ist, der sich um einen in

der Säule M festgeschraubten Zapfen m dreht, von wo er sich aufwärts biegt und in zwei

Gabeln i, i ausläuft, auf welche ein an der Kurbel D fester Stift R wirkt. Das

vordere Ende dieses Schleifenbilders wird durch einen Schieber N geführt, dessen vorderes Ende aufgespalten ist und

sich so federt, daß dasselbe, während der Schleifenbilder durchpassirt, einen

schwachen Druck auf denselben ausübt. Dieser Schieber ist durch eine Schraube n an der untern Fläche des Tisches befestigt und er kann

mittelst eines in ihm angebrachten Schlitzes so gestellt werden, daß der Schleifenbilder bloß

eben durch dessen vorderes Ende passirt, wie dieß in Fig. 23 vorgestellt ist,

und daß eine an dem Gestelle A und unter dem Tische

feste Feder O noch auf die Seite des Schleifenbilders

einwirken kann; ferner ist ein Arm P in solcher Weise an

der untern Fläche des Tisches festgemacht, daß der Schleifenbilder dicht unter

demselben vorbeistreift und denselben von der in Fig. 18 und 23 in

punktirten Linien gezeichneten Stellung in die daselbst in gezogenen Linien

angegebene Lage bringt. Der Schleifenbilder T ist mit

einem Oehre versehen, und ein auf einer unterhalb des Tisches liegenden Fadenrolle

Q aufgewundener Faden wird durch eine Oeffnung v unter dem Tische und durch das Oehr des

Schleifenbilders gezogen.

Diese Nähmaschine arbeitet in folgender Weise:

Wenn die Nadel C durch den Zeug herabgestochen hat, wie

dieß in Fig.

16 und 17 dargestellt ist, und durch die Wirkung der Kurbel F wieder etwas zurückgegangen ist, bildet der durch

dieselbe (mit gezogenen Linien gezeichnete) Faden eine Schleife, in welche der

Schleifenbilder T eintritt und dieselbe zurückhält,

während die Nadel C vollends ganz gehoben wird. Durch

das Heben der Nadel schlägt nun der Stift f auf dem

Schieber B gegen den Hebel g

an und bewirkt ein Vorschieben des Zeuges in der Richtung des Pfeiles 1 (Fig. 17), und

wenn die Nadel ganz oben angekommen ist, hat der Schleifenbilder eine Stellung

angenommen, wie dieß in Fig. 20 dargestellt ist.

Die Nadel C fängt jetzt wieder an herabzugehen, und

zugleich wird der Schleifenbilder T etwas zurückgezogen,

so daß der durch denselben gezogene (mit punktirten Linien gezeichnete) Faden

vermöge der durch den Schieber N und den Arm P auf denselben ausgeübten Reibung eine Schleife bildet,

welche der Nadel C das Durchpassiren erlaubt. Auf diese

Weise bildet sich eine Art doppelten Kettenstiches, indem die Schleifen des

Nadelfadens durch den untern Faden und die Schleifen des untern Fadens durch den

Nadelfaden geschlossen werden. Durch das Vorschieben des Zeuges wird der oben

gebildete Stich fest gezogen und die Nadel sticht wieder hinab, um einen neuen Stich

zu bilden.

Die Construction dieser Maschine ist so einfach, daß dieselbe beinahe so wohlfeil

hergestellt werden kann, wie eine einfädige Maschine und zugleich gibt der Stich an

Festigkeit den durch andere zweifadige Maschinen gemachten Stichen nichts nach.

Der Erfinder dieser Nähmaschine ließ sich dieselbe in den Vereinigten Staaten, sowie

in England und Frankreich patentiren.

New-York, 3. April 1859.

W.

Hauff.

Tafeln