| Titel: | Elektrische Lampe von Weightman Harrison zu Woolwich. |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. XLIX., S. 201 |

| Download: | XML |

XLIX.

Elektrische Lampe von Weightman Harrison zu Woolwich.

Aus dem London Journal of arts, Februar 1859, S.

82.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

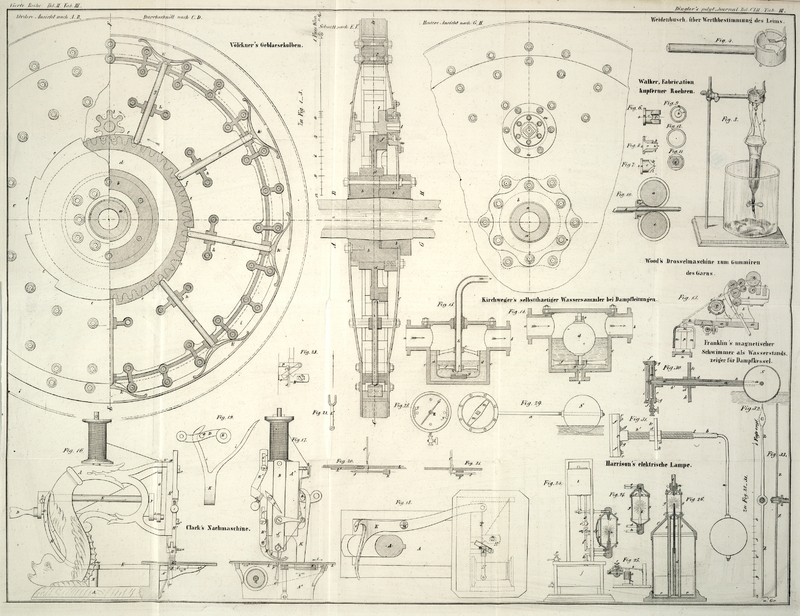

Harrison's elektrische Lampe.

Der Genannte benutzt Quecksilber oder eine andere Flüssigkeit als Elektrode bei

Erzeugung der Elektricität. Seine Verbesserungen an dem elektrischen

Beleuchtungsapparat (patentirt am 17. Juni

1858) umfassen:

1) die Anwendung eines mit der flüssigen Elektrode gefüllten Brenners, welcher

während der Consumtion der Flüssigkeit durch das Licht stets gefüllt bleibt;

2) die Regulirung des Zuflusses der Elektroden mittelst eines durch elektrische

Wirkung in Thätigkeit gesetzten Hahns;

3) die Herstellung einer flüssigen positiven Elektrode durch Theilung des Stroms, so

daß statt eines einzigen Lichtes, eine Anzahl getrennter Lichter entsteht; dadurch

läßt sich der Lichtfocus beliebig vergrößern;

4) die Erzielung eines constanten Abstandes und zwar durch selbstthätige Mittel,

zwischen dem Punkt wo der flüssige Strahl der einen Elektrode zum Vorschein kommt,

und dem Behälter einer zweiten Elektrode in welche sich derselbe ergießt, um den

Contact herzustellen;

5) die Herstellung der Behälter der flüssigen Elektroden aus einem unschmelzbaren

oder sehr strengflüssigen Material z.B. aus Porzellanthon;

6) die Verhütung der Verdichtung von Dämpfen an dem Gehäuse der elektrischen Lampe

mittelst über die innere Fläche desselben fließenden Wassers;

7) die Verhütung des Aufsteigens der Dämpfe von der abgängigen Flüssigkeit der

Elektroden durch Einführung eines Wasserstrahls in den Abzugsbehälter.

Fig. 24

stellt die neue elektrische Lampe in der Seitenansicht mit theilweisem Durchschnitte

dar. a ist die Röhre oder der Brenner; b der Behälter welcher das Quecksilber oder eine andere

flüssige Elektrode enthält, die beim Drehen des Hahns c

durch die Röhre d in einem Strahl in die Schüssel e fließt. Diese Schüssel liegt etwas höher als die

Mündung des Brenners, mit dem sie durch die Röhre f

verbunden ist. Die andere Elektrodenflüssigkeit befindet sich in einem neben b angeordneten Behälter, von dem sie nach dem Drehen des

Hahns in ein an die Decke der Lampe geschraubtes Mündungsrohr i gelangt. Aus diesem Rohr fällt die Flüssigkeit als ein feiner Strahl auf

die andere Elektrode des Brenners und schließt dadurch den elektrischen Strom

innerhalb der Lampe. Tritt der Strahl als positive Elektrode auf, wie dieses seither

üblich war, so ist es äußerst schwer, ein stetiges Licht hervorzubringen, indem der

veränderliche Widerstand das Licht veranlaßt sich auf- und nieder zu bewegen.

Der Patentträger hat jedoch gefunden, daß bei negativem Strahl das Licht weit

ruhiger und gleichförmiger ist. Er verbindet daher die Klemmschrauben N und P dergestalt mit der

Batterie, daß das Quecksilber in dem Brenner positiv, der Strahl jedoch negativ ist.

j ist ein Behälter, in welchen die abhängige oder

condensirte Elektrodenflüssigkeit durch die Röhre k aus

der Lampe geleitet wird. l ist ein durch die Schraube

m regulirbarer Reflector; n ein Glasrohr, welches das Licht so nahe wie möglich, jedoch ohne Gefahr

der Schmelzung, umgibt. Das Aufsteigen von Dämpfen im Sammelbehälter wird durch eine Oel- oder

Wasserschichte verhütet.

Fig. 25 zeigt

eine Anordnung, mittelst deren die Zuführung der Elektrodenflüssigkeit durch den

elektrischen Strom controlirt wird. a ist ein

Elektromagnet, welcher bei geschlossenem galvanischem Strome den an die Feder b befestigten Anker anzieht, das Ventil c schließt und dadurch den Zufluß durch die Röhre d, d, welche den Behälter mit der Lampe verbindet,

absperrt. Ist die Elektrodenflüssigkeit in der Lampe erschöpft, so wird der Anker

durch die Feder zurückgezogen, das Ventil geöffnet und weitere Flüssigkeit

zugelassen. Die Bewegung der Feder wird durch eine Schraube e eingeschränkt.

Eine beliebige Anzahl Lichter läßt sich herstellen, indem man die Flüssigkeit, wenn

sie in der Lampe anlangt, in einzelne Strahlen theilt und diese in der bezüglich

Fig. 24

beschriebenen Weise verbindet. Diese Flüssigkeitsstrahlen können im Kreise oder

reihenweise angeordnet werden. Statt der Brenner kann man einen senkrechten hohlen

Kohlencylinder mittelst eines Uhrwerks in Rotation setzen und auf seinen Rand die

das Licht erzeugenden Strahlen herabfallen lassen. Jede Lichterreihe ist durch einen

gemeinschaftlichen Leiter mit ihrem Batteriepol verbunden.

Fig. 26

stellt den Verticaldurchschnitt einer andern Lampe dar, bei welcher das condensirte

Quecksilber eines Elektrodenstrahls dazu dient, die untere Elektrode zu heben und

folglich ein constantes Maaß der Trennung zwischen denselben zu erhalten. a ist ein cylindrischer Behälter, welcher die Basis der

Lampe bildet; c ein Schwimmer, welcher die Röhre d trägt, worin die als Elektrode dienende Kohlenstange

e befestigt ist; f ist

ein auf den Behälter geschraubter Deckel. In der Mitte dieses Deckels befindet sich

eine Oeffnung, durch welche der Kohlenstab frei sich bewegen kann, und zu beiden

Seiten dieser Oeffnung sind die Röhren b, b befestigt.

Diese dienen zugleich als Führung für den Schwimmer und zur Ableitung des abgängigen

Quecksilbers in den Behälter. g ist eine blaß orangeroth

gefärbte Glasröhre von ungefähr 2 Zoll Durchmesser, welche mit ihrem oberen Ende in

den eisernen Deckel h, mit ihrem unteren Ende in den

Ring i gekittet ist; letzterer wird auf den Deckel f geschraubt. j ist eine in

den Deckel h geschraubte Mündungsröhre; l eine Röhre, welche nach dem Speisebehälter führt und

durch Niederschrauben der Mutter m mit dem Deckel h verbunden wird. Das Mündungsrohr ist mit einer engen

Capillar-Oeffnung versehen, durch welche das Quecksilber in Gestalt eines

feinen Strahls auf das Ende des Kohlenstabs fließt. Als das feuerbeständigste

Material zur Herstellung der Gießöffnung und Brenner erwies sich eine Mischung von

gleichen Theilen Lampenruß oder fein zertheiltem Graphit und präcipitirter

Kieselerde oder geschlämmtem Porzellanthon. Diese Substanzen werden gut gemengt, in

geeignete Formen gepreßt und dann in einem geschlossenen Gehäuse bei einer hohen

Temperatur gebrannt.

Bei einer andern Anordnung der Lampe wird die Condensation des Quecksilbers oder

anderer Dämpfe auf dem das Licht einschließenden Glase durch Vorkehrungen

verhindert, welche im Princip den Fig. 27 dargestellten

ähnlich sind. Hier ist a ein Gußrohr, b ein Brenner; beide sind durch Röhren c, d mit den Speisebehältern verbunden. Eine Röhre e, welche mit einem mit destillirtem Wasser oder einer

sonstigen geeigneten Flüssigkeit gefüllten Behälter in Verbindung steht, endigt sich

in einem hohlen Ring f, welcher am oberen Theil der

Lampe befestigt ist. Die äußere Seite dieses Ringes ist mit einer Anzahl kleiner

Löcher durchbohrt, aus welchen das Wasser über die innere Wand des Glases g herabfließt, h ist eine

Abflußrohre, welche das Wasser nebst dem condensirten Quecksilber in einen

geeigneten Behälter leitet.

Tafeln