| Titel: | Ueber die Werthbestimmung des Leims; von Dr. Weidenbusch. |

| Autor: | Weidenbusch |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. L., S. 204 |

| Download: | XML |

L.

Ueber die Werthbestimmung des Leims; von Dr.

Weidenbusch.

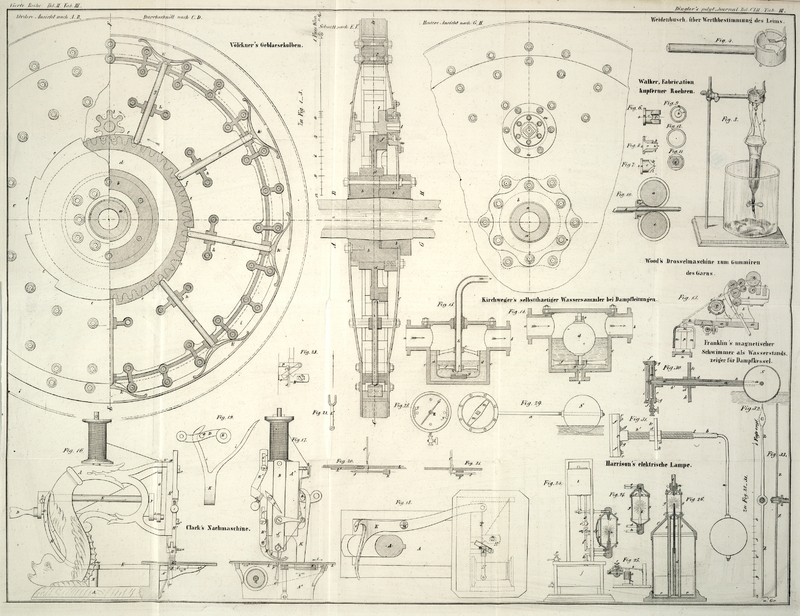

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Weidenbusch, über die Werthbestimmung des Leims.

Wenn die Grundlage alles Fortschritts in der Industrie auf einer vollkommen klaren

und richtigen Einsicht in den Zusammenhang und das Wesen des jedesmaligen

technischen Processes beruht, so läßt sich von vornherein behaupten daß diejenigen

Industrien noch am weitesten zurück seyn müssen, bei welchen dieser Einsicht nach

bedeutende Lücken in der naturwissenschaftlichen Erforschung im Wege stehen. Unter

den chemischen Industrieen gilt dieß vor allen von der Leimfabrication in einem

Grade, daß man versucht ist zu fragen, ob sie überhaupt zu den chemischen Gewerben

zu rechnen sey, da die „Leimsiederei“ hie und da noch zünftig

ist und in ihr überall nur rohe Empirie, aber nichts von Chemie oder der Beachtung

chemischer Erfahrungen zu finden ist. Allerdings kann der Standpunkt vieler

Leimsieder, die der Chemie in ihrem Handwerk keine Berechtigung zugestehen, selbst

von chemischer Seite darin seine Rechtfertigung finden, daß der Leim chemisch nur

sehr dürftig erforscht ist. Wir kennen seine Stellung in der Reihe der

Stickstoffkörper nicht, wissen ebensowenig woraus er entsteht, noch in welche Körper

er übergeht, ja wir können in der Zusammensetzung keine Verschiedenheit von dem

leimgebenden Gewebe

finden, aus dem er durch Kochen gewonnen wird. Unter den wenigen Verbindungen die er

eingeht, ist kaum eine von constanter Zusammensetzung, und keine aus der wir ihn mit

allen seinen Eigenschaften wieder abscheiden können. Wir haben vielmehr Grund zu

vermuthen, daß wir in ihm nicht sowohl eine Körpergattung als vielmehr eine

Körpergruppe vor uns haben, und es muß weiterem Vordringen in der chemischen

Forschung vorbehalten bleiben hierüber Licht zu verbreiten. Was daher bei dem

heutigen Stand unserer Kenntnisse des Leims für die Bereicherung der Leimindustrie

gefordert werden kann, ist: daß ein Maaß zur Beurtheilung derjenigen Eigenschaft des

Leims gefunden werde, der er seine Anwendung verdankt, ein Maaß für seine bindende

Kraft. So lange wir nicht wissen welcher der chemisch differenten Stoffe, die den

Leim des Handels zusammensetzen, der Träger der Bindekraft ist, wird es auch nicht

gelingen die Maaßbestimmung auf chemischem Wege zu erreichen. Wie schon angeführt,

kennen wir unlösliche oder schwerlösliche Verbindungen des Leims, worunter die

bekannteste die mit Gerbsäure ist, auf die Gräger ein

Verfahren zur Bestimmung des Leims gegründet hat.In Böttger's polytechn. Notizblatt, 1852, Nr. 19; daraus im polytechn. Journ.

Bd. CXXVI S. 124. Aber es hat mir nicht gelingen wollen, eine Leimlösung mit Gerbsäure so

auszufällen, daß das abgedampfte Filtrat nicht beim Erhitzen den charakteristischencharaktristischen Leimgeruch gezeigt hätte. Selbst wenn dieß jedoch möglich wäre, so haben

wir in dieser Methode keinerlei Garantie, daß der an Gerbsäure gebundene Körper auch

der Festigkeit des Leims proportional sey.

Ein ähnlicher Mangel haftet der von Schattenmann

beschriebenen MethodeAnnales de Chimie et de Physique, Februar 1845,

S. 251; polytechn. Journal Bd. XCVI S.

115. an. Ich habe dieselbe vergleichend mit der von mir unten zu beschreibenden

geprüft, und gefunden, daß sie eigentlich nur auf die Knochenleime und Gelatine

anwendbar ist, deren Gallerte auch selbst im Zustand höchster Sättigung mit Wasser

eine Festigkeit bewahrt, die kein Hautleim besitzt, so daß man schon hierdurch

sofort die Abstammung des Leims erkennen könnte. Während nämlich hierdurch die

Möglichkeit gegeben ist, die Gallerte ohne Verlust abzutrocknen und zu wägen,

zerfällt die Gallerte aller Hautleime schon nach 24 Stunden oft so, daß ein genaues

Abtrocknen und Wägen nicht mehr möglich ist, wodurch bedeutende Differenzen in den

Resultaten entstehen können. Aus der später zu gebenden Uebersicht wird aber ferner

erhellen, daß die Aufsaugungsfähigkeit keineswegs mit der Festigkeit Schritt hält,

und daß geringere Leime oft mehr Wasser aufsaugen als die besseren Sorten.

Welcher chemische Weg daher auch früher oder später für die Beurtheilung der Güte des

Leims gefunden werden möge, er wird stets der Controle durch das physikalische

Mittel der Festigkeitsbestimmung bedürfen, und ich war daher bemüht, eine Methode

hierfür aufzusuchen. Sie muß es dem Producenten gestatten die Qualität seines

Fabricats vor Allem selbst genau messen und beurtheilen zu können, und muß dem

Consumenten Gelegenheit geben seine Einkäufe nach einem sicheren Vergleichsmaaßstab

zu bewerkstelligen. Was in dieser Beziehung bisher geboten war, kann zu exacten

Versuchen nicht führen. Man hat einfach zwei Stücke Holz zusammengeleimt und dann

das Gewicht bestimmt, welches zum Zerreißen der Hölzer nöthig war. Aber es wird nie

gelingen Hölzer von stets gleichbleibender Dichtigkeit, Oberfläche, Trockenheit etc.

zu finden, und wenn dieß auch der Fall wäre, so ist es bekannt, daß die Festigkeit

guter Leimsorten größer als die des Holzes ist, so daß

dann leicht Holz von Holz reißt und der Zerreißungswerth für Leim nicht ermittelt

ist. Auch wenn Holz von Leim sich trennte, wäre ein Vergleich nicht möglich, sondern

nur wo Leim von Leim sich trennt, kann dieß der Fall seyn. Es muß daher eine

Substanz gefunden werden, die den Leim aufnimmt, aber in ihrer Dichtigkeit,

Oberfläche etc. unveränderlich oder doch möglichst wenig veränderlich und überall

leicht zu haben ist. Diese Substanz fand ich nach einer Reihe vergeblicher Versuche

endlich in dem Gyps, und ich gründete hierauf die in Folgendem beschriebene

Methode:

Ich bediene mich des im Handel vorkommenden Marienglases, des krystallisirten Gypses,

der vollkommen rein in Stücken zu haben ist. Derselbe wird fein gepulvert und durch

ein Sieb, welches auf einem Quadratcentimeter circa. 324

Löcher hat, abgesiebt. Das Pulver wird dann in einem eisernen Schälchen bei einer

Temperatur, die zwischen 120–150° C. liegen darf, so lange erhitzt,

bis die durch Entweichen des Krystallwassers entstehende, wirbelnde Bewegung des

Gypspulvers vorüber ist. Man bedient sich zum Umrühren am besten eines Thermometers

von hoher Theilung, um die Temperatur nicht zu überschreiten, weil in diesem Fall

der Gyps sich leicht todtbrennt, d.h. später mit Wasser nicht mehr erhärtet. An

Orten wo feine Gypsfiguren gefertigt werden, findet man das Gypspulver mit den

nöthigen Eigenschaften wohl auch in den Werkstätten der betreffenden Künstler. Man

prüft dasselbe durch Anrühren mit etwas Wasser, mit dem es in 5–10 Minuten

fest werden muß. Aus diesem Gypspulver müssen nun Stäbchen von mathematischer

Genauigkeit gegossen werden. Ich habe zur Gießform den Speckstein sehr tauglich

gefunden, der die Glätte des Metalls mit der Aufsaugungsfähigkeit des Thons

verbindet. Derselbe kommt ebenfalls bei den Droguisten unter diesem Namen oder als lapis specularis, creta hispanica etc. vor. Man richtet

daraus mit Säge und Hobel ein parallelepipedisches Stück zu von circa 42 Millimeter

Höhe und beliebigen sonstigen Dimensionen, und bohrt durch diese Höhe auf circa 1

Centim. Abstand eine Anzahl conischer Canäle von oben 6, unten 7 1/2 Millim.

Durchmesser. Die Canäle sind innen gut auszupoliren und unter sich in größter

Übereinstimmung herzustellen, weil nur dann der Grundbedingung der Methode

genügt ist, wenn alle Stäbchen gleiche Durchmesser haben. Der Guß geschieht nun in

der Art, daß die Gießform mit den engen Mündungen nach unten auf eine

Kautschukplatte und ein Holzklötzchen gelegt wird. Der Gyps wird (zu 1 Grm. per Stäbchen) abgewogen, mit seinem gleichen Gewicht

Wasser gut angerührt, und dann rasch eingegossen. Man fährt dann mit einer stumpfen

Nadel in allen Löchern auf und ab, um etwaige Luftbläschen loszureißen, und

unterstützt dieß zuletzt noch durch Aufklopfen der Gießform mit dem Klötzchen. Man

überläßt dann den Guß einige Stunden der Ruhe, erwärmt die Gießform zweckmäßig

zuletzt noch, und kann dann nach 3–4 Stunden die festgewordenen Stäbchen

durch einen Stift von Eisen und einen kurzen Schlag mit dem Hammer herausschlagen.

Sie erscheinen glatt, wie polirt und auf dem Bruch durchaus homogen. Man legt sich

hiervon einen Vorrath an, trocknet die Stäbchen zuerst in gelinder Wärme, dann über

Chlorcalcium, bis sie an Gewicht nicht mehr abnehmen, und hebt sie in einem wohl

verschlossenen Glase auf. Die Form wird nach jedem Guß mit einer Federfahne

gereinigt und getrocknet.

Die Werthbestimmung des Leims beruht nun darauf, daß wenn die Gypsstäbchen mit

Lösungen verschiedener Leime getränkt werden, verschiedene Belastungen nöthig sind

um sie zu zersprengen, und wenn der Werth, den der Gyps für sich allein in Anspruch

nimmt, immer derselbe ist, so muß die Differenz nur den Leim treffen. Ich habe zum

Zerreißen der Gypsstäbchen einen Apparat construirt, welcher in Fig. 4 und 5 dargestellt ist, und den

Hr. Mechanikus Desaga hier,

sammt der Gießform, auf Verlangen anfertigen wird. Er besteht aus einem Ringe a von Messing mit zwei im Durchmesser des Kreises

liegenden tiefen Einschnitten b. In diese Einschnitte

wird das Gypsstäbchen eingelegt. Der Durchmesser des Kreises ist durch einen Zeiger,

welcher darauf rechtwinklig steht, in zwei genau gleiche Theile getheilt. Der Ring

ist durch einen Stift getragen, der an einem gewöhnlichen Statif aufgesteckt werden

kann. Der Apparat wird vervollständigt durch einen Becher von Eisen oder Glas,

welcher an drei Schnüren i aufgehängt ist, an einem

Haken f, der unmittelbar an das Gypsstäbchen k angehängt wird, an der durch den Zeiger angegebenen Stelle.

Dieser Becher soll die Quecksilberlast aufnehmen, und schließt sich unten mit einem

Quetschhahn, um ihn nach jedem Versuch zu entleeren. Während des Versuchs hängt er

mit drei Interimsfäden h an dem Ringe, die ihn

auffangen, sobald der Bruch des Gypsstäbchens eingetreten ist. Unter den Becher wird

irgend ein weites Gefäß aufgestellt, damit kein Quecksilber verloren gehen kann. Da

die Gypsstäbchen conisch sind, so ist es von Wichtigkeit, daß sie stets an demselben

Punkt der Achse des Conus belastet werden. Ich bestimme diesen durch ein Maaß,

bestehend in einer Glasröhre, welche die Höhe der halben Länge der Gypsstäbchen hat,

am einen Ende geschlossen, am andern mit abgeschliffenem Rand versehen ist. Stellt

man das Gypsstäbchen hinein, so läßt sich durch einen horizontalen Bleifederstrich

eine Marke ziehen, die auch hier ein unveränderliches Maaß gibt.

Ich prüfte nun zuerst die Zerreißungswerthe für die bei 100° C. getrockneten

Gypsstäbchen, für welche ich unter vielen Versuchen Differenzen fand, die zwischen

215 und 223 Grm. lagen, so daß 219 Grm. als Mittelzahl anzunehmen ist. Davon kam der

größte Theil auf das Gewicht des Bechers selbst, das weiter Nöthige ließ ich an

Quecksilber aus einer Bürette einfließen. Nachdem diese Resultate hinreichend

befriedigend waren, wurde die Menge von Leim bestimmt, welche die einzelnen Stäbchen

aus seiner Lösung aufzusaugen vermochten, denn sobald hier größere Differenzen zu

erwarten waren, wäre die Methode des Weiteren unbrauchbar gewesen. Es fanden sich

aber nachstehende Resultate:

I

II

III

Gewicht des Gypsstäbchens

1,163

1,135

1,180 Grm.

„ „

Leims

0,620

0,600

0,600 Grm.

„ „

Quecksilbers zum Zerreißen

101

97

96,4

Kub. Cent.

Kub. Cent.

Kub. Cent.

Diese Zahlen zeigen, daß allerdings noch Schwankungen in den Belastungswerthen

vorkommen, aber sie finden fast immer ihre Erklärung in dem Ansehen der Bruchflächen

unter der Loupe. Bei dem im Ganzen sehr großen absoluten Gewicht, was zum Zerbrechen

nöthig ist, sind aber die Schwankungen nicht erheblich und man thut wohl zu jedem

Versuch mehrere Gypsstäbchen zu benutzen, und diejenigen Zahlen als die richtigsten

anzunehmen, welche den homogensten Bruchflächen entsprechen.

Ich habe nach diesem Verfahren eine Anzahl verschiedener Leimsorten der Prüfung

unterworfen, und dabei wie folgt verfahren. Die bei 100° C. getrockneten

Leime wurden abgewogen, über Nacht in Wasser gelegt um sie zum Aufquellen zu

bringen, und dann in einem circa 6 Centimeter hohen und

2 Centim. weiten

Gläschen im Wasserbad in Lösung gebracht, dann auf der Waage mit heißem Wasser auf

ein Gewicht gebracht, wonach das 10 fache des trocknen Leims an Wasser vorhanden

war. Der Auflösung setze ich circa 1 Kub. Cent.

neutraler Indiglösung vorher zu, welche den Zweck hat, den Ueberzug auf dem Gyps

besser erkennbar zu machen. Hat der Inhalt des Röhrchens die Temperatur des

Wasserbades erreicht, so werden einige vorher gezeichnete Gypsstäbchen eingebracht

und 1–2 Minuten damit in Berührung gelassen. Sie werden dann mit der Pincette

herausgenommen, auf eine Glasplatte vertical gestellt, bis sie etwas abgetrocknet

sind, und dann im Wasserbade getrocknet, bis sie an Gewicht nicht mehr abnehmen.

Hernach werden sie auf den Ring des schon beschriebenen Apparates aufgelegt, der

Becher angehängt und durch Einströmenlassen von Quecksilber gesprengt. Man hat

hierbei zu beachten, daß dieses Einströmen bei mehreren Proben stets gleichmäßig

geschehe, indem man den Strahl gegen die Wand des Bechers richtet; denn würde man

ihn dem freien Fall überlassen, so könnten dadurch erhebliche Differenzen in dem

Abreißungswerth entstehen.

In der nun folgenden Tabelle habe ich das Ergebniß der Bestimmung mehrerer Leimsorten

niedergelegt, wobei ich den notorischen Handelswerth derselben, wie er im Preis

seinen Ausdruck findet, neben die von mir gefundenen Festigkeitswerthe und neben die

nach Schattenmann's Methode

bestimmten Aufsaugungswerthe setze. In den drei letzten Columnen habe ich dann die

aus den drei Werthfactoren berechneten Aequivalente aufgenommen, worunter ich nach

dem chemischen Sprachgebrauch diejenigen Gewichtsmengen von Leim verstehe, welche

mit Rücksicht auf Preis, Festigkeit und Wasseraufsaugungsfähigkeit gleichwertig

sind. Ich kann bei den einzelnen Leimsorten die ich prüfte, nur den Erzeugungsort

angeben.

I.

Lyoner Ia in großen dicken

Tafeln

Preis

42 fl.

II.

sogen. russisches aber deutsches Fabrikat

„

45 fl.

III.

Kölner aus Köln

„

45 fl.

IV.

Façon Kölner aus Aschaffenburg

„

43 fl.

V.

Façon Kölner aus Göppingen

„

36 fl.

VI.

Façon Kölner aus Offenbach

„

42 fl.

VII.

Straßburger in dünnen Blättern

„

30 fl.

VIII.

Lyoner IIa, fast schwarz, in

kaltem Wasser zerfließlich

„

30 fl.

IX.

Reutlinger in großen dünnen Blättern

„

34 fl.

X.

Gelatine Ia aus Paris

„

192 fl.

XI.

„ Ia aus Buchsweiler

„

160 fl.

XII.

„ IIa

„

„

„

144 fl.

1.NummerdesLeims.

2.Preisp. 100

Pfd.in Gulden.

3.Verbrauch anQuecksilberin Kub.

Cent.

4.100 TheileLeim saugenWasser

auf.

5.Preisäquival.

6.Festigkeits-äquivalent.

7.Aufsaugungs-äquivalent.

I.

42

45

497

107

126

158

II.

45

58

635

100

104

125

III.

45

61

653

100

100

121

IV.

43

52

621

105

113

128

V.

36

47

788

125

122

100

VI.

42

48

670

107

120

117

VII.

30

46

590

151

125

135

VIII.

30

43

–

151

130

–

IX.

34

35

550

133

150

144

X.

192

56

580

–

107

137

XI.

140

58

508

–

104

156

XII.

144

51

541

–

100

147

Um das absolute Gewicht der Last zu finden, welche zum Zerreißen der einzelnen

Leimgypsstäbchen nöthig ist, hat man nur die in Spalte 3 angegebenen

Quecksilbervolumina mit dem spec. Gewicht dieses Metalls (13,5) zu multipliciren und

die früher schon angegebene Constante 219, welche das Gewicht des Bechers sammt dem

zum Zerreißen des reinen Gypsstäbchens nöthigen Quecksilber repräsentirt,

hinzuzuaddiren. Man findet dann, daß zum Zerreißen der besten Leimsorten in der hier

gegebenen Form ein Gewicht von 2 Pfund nöthig ist. Wie aus der Tabelle ersichtlich,

habe ich die Gelatinen ebenfalls in den Bereich dieser Bestimmungen gezogen, obwohl

diese nicht gerade in dieser Eigenschaft allein, sondern mehr noch zu Firnissen,

Appreten und Klärmitteln angewendet werden. Aber da ein von den Leimen chemisch

verschiedener Charakter der Gelatinen nicht bekannt ist, so schien es mir von

Interesse, auch hier die Festigkeit kennen zu lernen. Die Gelatinen sind

Knochenleime, von denen Schattenmann angibt, daß sie die

höchste Aufsaugungsfähigkeit für Wasser hätten, zumal wenn sie wiederholt

aufgeweicht und wieder getrocknet wurden. Die Tabelle zeigt, daß ich im Gegentheil

niedrigere Aufsaugungswerthe fand als bei den Hautleimen. In der Festigkeit kommen

die Gelatinen den besten Hautleimen gleich, was auch bereits von vielen

Schriftstellern anerkannt ist; auch Mohr spricht dieß in seinem Commentar zur

preußischen Pharmakopoe aus, indem er es versucht, den Unterschied zwischen

Knochen- und Hautleim dahin zu formuliren, daß er sagt die Ersteren kleben, während die Letzteren leimen. Ich kann nicht finden, daß wir damit der Erkenntniß des

wesentlichen Unterschieds näher gerückt sind, und konnte auch nicht bemerken, daß

die Gelatinen in der Kälte schon kleben, sie adhäriren der Zunge eben so wenig als

die Hautleime und „kleben“ würde immer eine Löslichkeit in

kaltem Wasser anzeigen.

Ich habe vergeblich Beziehungen aufgesucht zwischen der Festigkeit des Leims und

seinem specifischen Gewicht, im festen oder gelösten Zustande, denn es wäre dann

weit einfacher gewesen hiernach die Werthbestimmung vorzunehmen. Aber ich fand

Zahlen die keinen Vergleich möglich machen, und es muß die Ursache hiervon in den

den Leim des Handels stets begleitenden Farb- und Extraktivstoffen gesucht

werden.

Ich verkenne nicht, daß die hier mitgetheilte Methode noch manche Mängel und

Fehlerquellen mit sich führt, und hätte gewünscht sie zur Anwendung in der Praxis

einfacher und leichter ausführbar herstellen zu können. Die Fehlerquellen liegen in

der nicht völligen Gleichartigkeit der Gypsstäbchen, im Tränken mit der Leimlösung

etc., und fordern, daß derjenige welcher die Versuche anstellt, mit den Operationen

und Cautelen, wie sie bei der chemischen Analyse vorkommen, vertraut ist. Der

Apparat läßt sich vielleicht dadurch noch abändern, daß man das immerhin

beträchtliche Quecksilberquantum durch eine Hebelübersetzung vermindert, durch die

man die Last auf das Gypsstäbchen wirken läßt.

Es wäre nun zunächst von Interesse, die einzig bis jetzt vorhandene chemische Methode

der Leimbestimmung von Gräger mit der von mir

beschriebenen in den Ergebnissen zu vergleichen. Ich behalte mir vor, diesen

Vergleich noch anzustellen.

Heidelberg, den 5. April 1859.

Tafeln