| Titel: | Ueber Schachtpumpen für saure Grubenwässer; von C. Völckner, Maschinen-Inspector zu Reichenberg in Böhmen. |

| Autor: | C. Völckner |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. CIV., S. 401 |

| Download: | XML |

CIV.

Ueber Schachtpumpen für saure Grubenwässer; von

C. Völckner,

Maschinen-Inspector zu Reichenberg in Böhmen.

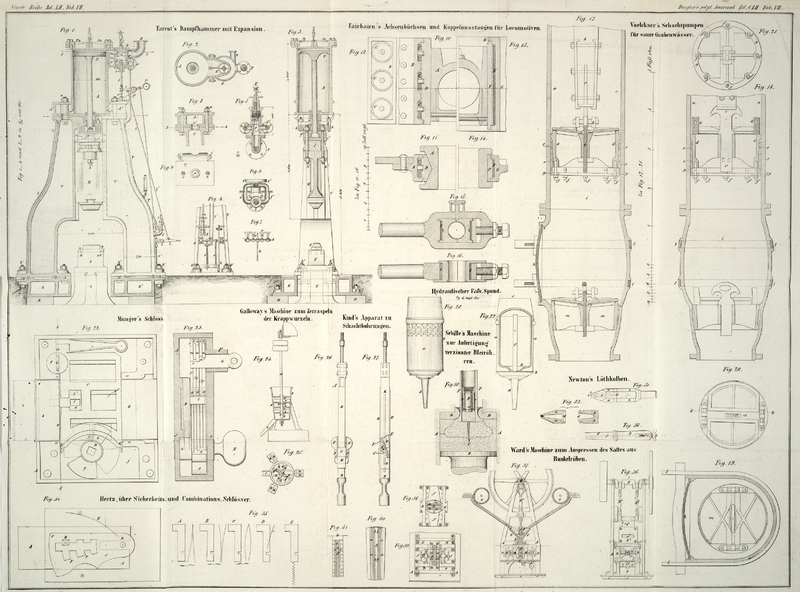

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Völckner, über Schachtpumpen für saure Grubenwässer.

Die corrosiven Eigenschaften der sauren Grubenwässer machen den Schachtpumpenbetrieb

im Allgemeinen kostspielig und verursachen häufige Arbeitsstörungen, da dieselben

vorzüglich die arbeitenden, gleitenden und reibenden Theile, welche weder durch

einen Anstrich, noch durch Verzinken etc. zu schützen sind, angreifen und dadurch

Brüche oder Undichtigkeiten herbeiführen. Bei Plungerpumpen schützt man sich durch

Umhüllung des Plunger mit Bronze und durch Anwendung von Stopfbüchsen aus Bronze,

und bei Hubsätzen durch Ausfüllung der Cylinder und Anfertigung der Kolben und

Ventile aus derselben Legirung. Der Bau derartiger Pumpen ist jedoch nicht nur sehr

theuer, sondern auch ein nicht immer zweckentsprechender, da bei der Reibung von

Bronze auf Bronze in sandführenden Wässern sich feiner Sand zwischen die gleitenden

Flächen setzt, dieselben mechanisch zerstört und außerordentliche Kraft, häufig bis

zur Unbeweglichkeit, absorbirt. Bei Hubpumpen mit Lederliederungen muß, da sich das

Leder an den bald rauhen Cylinderwänden schnell zerreibt, häufiges Auswechseln

derselben stattfinden, was, abgesehen von den Störungen, den Betrieb außerordentlich

vertheuert.

Mit allen angedeuteten Uebelständen vertraut, construirte ich nun für eine

Braunkohlengrube, in welcher pro Minute 220 Kubikfuß

sehr saure Wässer zu wältigen waren, Pumpen, bei welchen die Anwendung des Leders

vollständig beseitigt ist und die sich seit längerer Zeit so bewährten, daß ich die

Nachahmung derselben, vorzüglich der Kolbenconstruction, welche vollständig neu seyn

dürfte, nur empfehlen kann.

Fig.

17–21 zeigen in fünf verschiedenen Ansichten eine Pumpe dieser

Construction.

a ist der abgebrochen gezeichnete Cylinder von 22 Zoll

Durchmesser, aus feinem halbirten Eisen gegossen, und zwar so dicht, daß derselbe

nur eben noch zu

bohren ist; es ist dieß eine Hauptsache, da das Gußeisen, je feiner und dichter,

desto besser den corrosiven Wässern widersteht.

b ist das hölzerne Gestänge, am untern Ende geschlitzt

und über das sogenannte Kolbenschwert c geschoben. Zu

beiden Seiten des hölzernen Gestängeendes liegen Schienen, welche mit einem

winkelrecht angesetzten Haken die Platte des Kolbenschwertes umfassen, um beim Heben

der Wassersäule die Last gleichmäßiger zu vertheilen.

d ist der gußeiserne Kolbenkorper, aus gleichem Eisen

wie der Cylinder gegossen und auf seiner äußeren Fläche conisch abgedreht und zwar

nach Unten verjüngt. Das Kolbenschwert tritt flach durch den Körper, ist mit zwei

Keilen festgezogen und verbreitet sich, wie in Fig. 18 zu sehen, auf

beiden Seiten in zwei starke sichelförmige Nothhaken, um bei einem Gestängebruch den

Kolben mittelst Kette aus dem Cylinder ziehen zu können, welcher um circa 1 Zoll enger ist als die Aufsatzröhren.

Ueber den Kolbenkörper d, welcher an seinem oberen Ende

20 1/4 Zoll, an seinem unteren Ende 21 1/4 Zoll Durchmesser hat, sind vier bronzene,

nach gleicher Conicität ausgebohrte Ringe e, e, e, e

geschoben, welche mit Nuth und Feder in einander schließen und nach dem

Zusammenschleifen aufgeschnitten sind.

Fig. 21 zeigt

den Kolben von Unten gesehen. – Die acht in den Kolbenkörper eingesetzten

Schrauben f, f, f... halten den Ring g fest, der einen etwas geringern Durchmesser als der

Cylinder hat, und an welchen sich die Ringe e

anlegen.

Zweck des Ringes g ist, mittelst der Schrauben f die Liederungsringe e

empor zu drücken, welche expandirend, sich gegen die Cylinderwand dichtend anlegen.

Soll der Kolben nachgedichtet werden, so stellt man denselben auf den tiefsten Hub,

öffnet die Thür h des Ventilgehäuses i, welche aus Kesselblech besteht, und vermag nun leicht

zum Anziehen der Muttern zu kommen. Es ist diese Operation in kurzer Zeit

ausgeführt; wogegen bei einer Lederliederung der Kolben in den Ventilkasten

herabgelassen und vom Gestänge, häufig mit großer Mühe, entfernt werden muß –

eine oft Stunden dauernde Arbeit.

Sind die Ringe so weit hochgeschraubt, daß der oberste gegen den Ansatz des

Kolbenkörpers tritt, so wird derselbe entfernt und zwischen dem untersten Ring e und dem Spannring g ein

neuer eingesetzt. g kommt dadurch wieder auf seinen

ersten Sitz zurück.

Auf dem Kolbenkörper befinden sich die schrägen Sitzflächen für die Ventilklappen,

welche sich in steigenden Scharnieren bewegen.

k sind Stühlchen von Bronze, neben den Klappen

aufgeschraubt, welche den Zapfen der Ventilklappen ein Steigen von 1 1/2 Zoll

gestatten, dadurch ein

Klemmen und Festsetzen verhüten und eine außerordentlich große Durchgangsöffnung

bilden.

Der Hub der Zapfen in k wird durch Vorsteckfeile

begränzt, welche bei einer Reparatur etc. leicht zu entfernen sind. Die Anwendung

dieser steigenden Scharniere ist von bedeutender Wichtigkeit bei so großen Klappen;

denn setzt sich auf der Fläche zwischen den Drehpunkten der Klappen Sand oder irgend

ein anderer fremder Körper fest, so brechen beim Niedergehen des Ventils, durch die

bedeutende Hebelkraft, die Zapfen weg, oder verbiegen sich derart, daß ein Schließen

unmöglich ist.

i ist das Ventilgehäuse, tonnenförmig ausgebaucht und

durch die Thür h geschlossen. Um dasselbe liegen zwei

Bänder l, l von Flacheisen, welche vor der Thür durch

zwei Balken zusammengehalten sind. Durch hölzerne Keile, welche zwischen Balken und

Thür eingetrieben werden, wird letztere festgehalten und zur Dichtung dient eine

gewöhnliche Hanfflechte. Das Oeffnen und Schließen der Thür ist hierdurch leicht und

schnell zu bewerkstelligen, wogegen bei Schraubenverschluß und gußeisernen Thüren in

engem Schachte diese Arbeit nicht nur zeitraubend ist, sondern auch durch

ungleichmäßiges Anziehen der gußeisernen Flantschen häufig die Ventilkasten oder

Thüren gesprengt werden, und dadurch leicht eine Arbeitseinstellung, resp. Ersaufen

des Schachtes, herbeigeführt werden kann.

m ist das Saugventil, hinsichtlich der Klappen von

gleicher Construction wie der Kolben. Dasselbe ist ebenfalls mit Schwert und

Nothhaken versehen, um es bei ersoffenem Schachte, wenn der Satz ausgebaut werden

soll, vermittelst einer Kette herausreißen zu können.

Der Querschnitt des Kolbens ist bei 22 Zoll Durchmesser = 11² × 3,14 =

380,13 und die freie Oeffnung des Ventiles = 171 Quadratzoll, also 45 Proc.

desselben.

Tafeln