| Titel: | Dampfhammer mit directem Druck und mit Expansion, von dem Maschinenbauer Farcot zu Port-Saint-Ouen bei Paris. |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. CV., S. 403 |

| Download: | XML |

CV.

Dampfhammer mit directem Druck und mit Expansion,

von dem Maschinenbauer Farcot zu Port-Saint-Ouen bei

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, April 1859, S.

169.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Farcot's Dampfhammer mit directem Druck und mit

Expansion.

Der von Hrn. Farcot construirte

Dampfhammer unterscheidet sich von anderen derartigen Apparaten dadurch, daß er mit

großer Geschwindigkeit und mit einer bedeutenden Expansion betrieben werden

kann.

Die untere Treibkolbenfläche dieses Hammers ist fortwährend der Einwirkung des

Dampfes unterworfen, dessen Spannung gerade hinreicht, um den Kolben nebst dem damit

verbundenen Hammer rasch zu heben.

Der frische Dampf vom Generator strömt nur auf die obere Kolbenfläche und die Dauer

seines Eintritts in den Cylinder hängt ganz von dem Willen des Maschinenwärters ab,

um den Stempel mehr oder weniger schnell, und mit mehr oder weniger Kraft schlagen

lassen zu können. Da der Kolbendurchmesser viel größer ist als bei den gewöhnlichen

Hämmern, so verfügt man über eine weit wirksamere beschleunigende Kraft, als die von

der Schwere veranlaßte. Man kann aber mit einem solchen Hammer auch leichte Schläge

ausführen, indem man den Dampf nur während eines sehr kleinen Theils des Kolbenlaufs

einströmen läßt.

Sollen gewöhnliche Hämmer große Wirkungen hervorbringen, so muß man sie hoch heben

und sehr schwer machen; beim Hammer mit Expansion kann aber ein gegebenes Gewicht

bei mäßigem Fall schon eine große Wirkung hervorbringen, weil er durch Dampf

geschleudert wird, welcher mit 5 oder 6 Atmosphären Spannung auf eine große

Kolbenfläche drückt, und der mögliche Hub braucht nicht mehr zu betragen, als um die

größten zu schmiedenden Gegenstände bequem unter die Hammerbahn bringen zu können,

wodurch der Dampfverbrauch in dem verlorenen Raum über dem Kolben sehr vermindert

wird; dieser Verbrauch ist aber bei gewöhnlichen Hämmern, in den Fällen wo sie nicht

auf die höchste Wirkung benutzt werden, sehr bedeutend.

Mit dem Expansionshammer kann man wegen des geringeren Hubes und des starken

anfänglichen Drucks auf den Kolben leicht geschwindere und stärkere Schläge ausüben

als mit anderen Dampfhämmern, wobei noch an Dampf erspart wird, weil dieser durch

Expansion wirkt. Berechnet man nämlich die Wirkungen des neuen Stempelhammers, so

findet man, daß ein solcher von 1000 Kilogr. Gewicht mit weniger als 1 Met. Hub eben

so starke Schläge führt, wie andere Hämmer von gleichem Gewicht mit mehr als 6 Met.

Hub.

Der Expansionshammer kann in Eisenhütten auch als Presse oder Quetsche zum Zängen

oder Drücken der Luppen verwendet werden, denn er bewirkt eine hinreichende

Compression, damit die Schlacken auszutreten beginnen; darauf gibt man mäßige

Schläge und fährt wie mit den gewöhnlichen Hämmern fort. Die älteren Stempelhämmer

können beim Zängen der Luppen nicht zum Ausdrücken der Schlacken und zum Quetschen

verwendet werden, weil dazu ihr Gewicht nicht hinreicht.

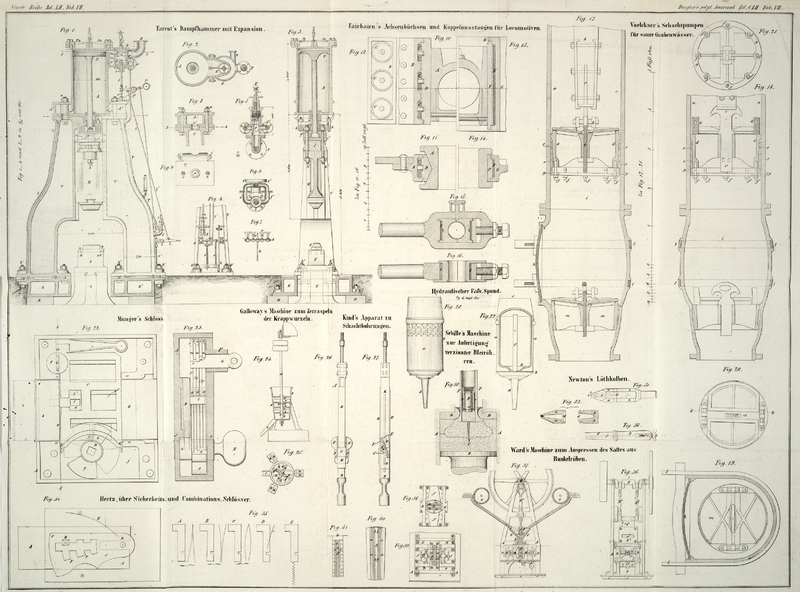

Fig. 1 ist

theilweise eine Ansicht von Vorn und theilweise ein senkrechter Durchschnitt durch

die Cylinderachse eines solchen Farcot'schen Hammers.

Fig. 2 ist ein

horizontaler Durchschnitt durch den obern Theil des Cylinders, nach der Linie

1–2 in Fig.

1.

Fig. 3 ist ein

Aufriß des ganzen Hammers, zum Theil ein senkrechter Durchschnitt durch die

Kolbenstangenachse.

Fig. 4 ist

eine Seitenansicht von dem untern Theil des Gerüstes, welcher mit den

Steuerungshebeln versehen ist und mit dem Ventil, das zur Regulirung des Druckes in

dem Dampfbehälter dient.

Fig. 5 und

6 stellen

dieses Ventil nach einem größern Maaßstabe im senkrechten und horizontalen

Durchschnitt bar.

Fig. 7 zeigt

die Steuerungshebel im Grundriß.

Fig. 8 ist ein

Theil von einem Querdurchschnitte durch die Achse der Bolzen, welche den Cylinder

mit dem Gerüst vereinigen.

Fig. 9 ist ein

theilweiser Grundriß von dem obern Theile des Gerüstes, in der Höhe der Linie

3–4, den Cylinder als weggenommen gedacht.

Die beiden senkrechten Ständer V, welche das Gerüst

dieses Hammers bilden, sind hohl gegossen, um als Dampfbehälter zu dienen; man

vermindert ihre Räumlichkeit nach Belieben dadurch, daß man eine größere oder

kleinere Wassermenge einführt.

Um eine zu schnelle Condensation des Dampfes zu vermeiden, sind diese Behälter auf

ihren drei äußeren Seiten mit einem hölzernen Mantel b

versehen, über welchem ein 3 Millimeter dicker Blechmantel angebracht ist.

Der Dampfcylinder A ist an seinem untern Theil mit einer

Art doppelter Büchse A' aus einem Stück gegossen, welche

durch vier Bolzen a auf den senkrechten Säulen des

Gerüstes befestigt ist. Diese Büchse stellt durch Oeffnungen a' eine Verbindung zwischen den Dampfbehältern und dem Cylinderraum unter

dem Kolben P her.

Die Dampfvertheilungsbüchse B, welche die Verbindung über

dem Kolben herstellt, ist an einer Seite des Cylinders, am obern Theil, an Lappen

die an demselben angegossen sind, befestigt; die Büchse ist mit einem kreisförmigen

Ventil B' versehen, welches durch den, an der Peripherie

gleich vertheilten Dampfdruck ins Gleichgewicht gebracht ist.

Die Stange t dieses Ventils wird durch eine Stopfbüchse

c und eine Hülse c', die

mit dem Support C (Fig. 1) aus einem Stück

gegossen ist, geführt; diese Stange ist mit einem Hebel l verbunden, dessen Schwingungsmittelpunkt sich auf dem Support C befindet und welcher mit dem Steuerungshebel L durch zwei Stangen l'

verbunden ist.

Dieser Hebel ist auf einer kleinen Welle d (Fig. 1, 4 und 7) angebracht,

die sich in zwei an dem Gerüst befestigten Supports drehen kann; auch ist er mit

zwei Springfedern r versehen, welche den Zweck haben,

den Steuerungshebel stets wieder in seine horizontale Lage zurückzubringen. Außerdem

ist auch ein kleines Gegengewicht p (Fig. 1) am Ende des Hebels

l angebracht, welches dem Vertheilungsschieber das

Gleichgewicht hält.

Der Dampf strömt durch die Röhre D in die Büchse B und entweicht durch die Röhre E (Fig.

1 und 2). Die Röhre D steht mit dem Dampfbehälter

im Gerüst mittelst des Gleichgewichtsventils e, welches

in Fig. 5 und

6 im

Detail dargestellt ist, in Verbindung.

Die Büchse S, welche das Ventil s umschließt, ist auf einem Röhrenende s'

angebracht, das mit dem Behälter im Gerüst V in

Verbindung steht.

Die Büchse S ist im Innern cylindrisch und das Ventil s ist genau eingepaßt. Dieses Ventil ist ein hohler

Cylinder, oben mit einem Deckel und am Umfange mit Oeffnungen versehen.

Gegen den Ventildeckel drückt mittelst einer Feder eine Stange e, und die Spannung dieser Feder ist so berechnet, daß sie dem Druck des

in dem Behälter des Gerüstes befindlichen Dampfes das Gleichgewicht halten kann.

Wenn das Gleichgewicht vorhanden ist, hält der Druck, welchen der Dampf im

Gerüstbehälter unter dem Deckel des Ventils ausübt, letzteres in der in Fig. 5

abgebildeten Stellung. Vermindert sich der Dampfdruck, so drückt die Feder das

Ventil nieder.

Die von der Dampfbüchse herkommende Röhre T steht durch

die Zweigröhren e' und f'

mit der Büchse S in Verbindung, ohne jedoch, wenn das

Ventil s die richtige Lage hat, mit dem Dampfbehälter

V zu communiciren.

Wenn aber das Ventil s niedergeht, was stattfindet,

sobald sich der Dampfdruck in dem Behälter V vermindert,

so gelangen die an seinem Umfang angebrachten Oeffnungen in die Höhe der Tubulaturen

e' und f' und der Dampf

von hoher Pressung dringt in den Behälter V. Nachdem der

Dampfdruck in demselben aus seinen normalen Grad zurückgekommen ist, so übersteigt

er den Druck der Feder und führt das Ventil in die in Fig. 5 dargestellte

Stellung zurück. Die Verbindung der Röhre T mit dem

Behälter V ist daher von Neuem unterbrochen. Man kann

nöthigenfalls, indem man auf den Knopf E' drückt, das

Ventil mit der Hand bewegen.

Zur Vermeidung von Unfällen in Folge der Schwingungen, welche durch den Schlag des

Hammers auf das auszuschmiedende Stück veranlaßt werden, ist die Kolbenstange,

welche bei den gewöhnlichen Stempelhämmern so oft zerbricht, in diesem mit der Masse

des Hammers M durch zwei Schraubenbolzen h' verbunden, zwischen denen ein mit eisernen Reifen

umgebener Holzklotz i angebracht ist. Das Anziehen der

Schraubenbolzen wird nicht unmittelbar auf der Metallplatte i' bewirkt, in welche das Ende der Stange mit einem Schwalbenschwanz

eingelassen ist, sondern auf einer Blechtafel welche eine Holzdecke g' bedeckt. Außerdem ist der Boden des Cylinders

geschützt und der Hub des Hammers durch zwei an dem Gerüst angegossene Lappen

begränzt, an denen zwei Holzstücke g und mehrere

Kautschuklagen h mit zwischenliegenden Blecken

angebracht sind. Zwei Bolzen j (Fig. 3) verbinden diese

die Stöße vermindernden Buffer mit den Lappen am Gerüst.Bei seinen neuen Hämmern wird Hr. Farcot diese Buffer durch einen doppelten Reitel ersetzen,

welcher durch Dampf hervorgebracht wird, den man über einem doppelten

beweglichen Boden einführt, womit der Cylinder an seinem obern Theil

versehen seyn wird. Die Kolbenstange wird hohl seyn und, um besser geleitet

zu werden, einen bedeutenden Querschnitt haben. Kupferne Liederungsstücke

mit Federn und Druckschrauben werden die Stopfbüchse ersetzen und

Dampfentweichungen verhindern.

Um sehr schwere Schabotten zu vermeiden, die sich schwierig transportiren lassen,

macht sie Hr. Farcot aus

mehreren Stücken und gibt ihnen einen gewissen Grad von Elasticität, indem er

Gußeisen und Holz mit einander verbindet. Die Schabotte G ist mit einem Schuh gegossen (in der Abbildung nicht ersichtlich), auf

welchem ein Holzrahmen H liegt. Auf letzterem ist durch

Bolzen k (Fig. 3) ein hohler

gußeiserner Sockel K befestigt, auf den die senkrechten

Ständer V des Gerüstes, welche hierzu mit Lappen

versehen wurden, durch Bolzen k' festgeschraubt sind.

Der Amboß N, auf welchen man die Bahn O befestigt, ist mit der Schabotte durch eiserne

Schlüssel verbunden. Für einen bedeutenden Hub ist die Vorrichtung die in Fig. 1 und 3 angegebene,

und für geringen Hub wird noch ein zweiter Amboß von bestimmter Höhe aufgesetzt, den

man mit dem ersten durch Zapfen verbindet, welche in die Löcher n treten.

Betrieb des Hammers. – Der Dampf gelangt aus dem

Generator mittelst der Röhre D in die Büchse B; er umgibt alsdann das kreisförmige Ventil B', welches man, wie wir schon gesehen haben, mittelst

des Hebels L steuert.

Entblößt man einen Augenblick die Oeffnungen o, so wirkt

der Dampf über dem Kolben, so daß dieser herabgeht. Verschließt man die Oeffnungen

wieder, so stellt

sich die Expansion ein; der Hammer M sinkt weiter hinab,

bis er auf den Amboß geschlagen oder die Impulsionskraft erschöpft hat die er von

dem Dampfe empfing, indem er die Federung zusammendrückt, welche ihn stets in die

Höhe treibt; diese Federung bildet der unter dem Kolben befindliche Dampf, indem der

Cylinder durch die Oeffnungen o' mit dem Innern des

Behälters V in Verbindung steht.

Wenn man in diesem Augenblick die Ausströmungsöffnung o'

entblößt, welche mit dem Condensator oder mit der Atmosphäre in Verbindung steht, so

entweicht der Dampf, welcher zum Niedergange des Kolbens gedient hat, und der Druck

des in dem Behälter vorhandenen Dampfes veranlaßt unmittelbar den Hub des

Hammers.

Man wird nun leicht einsehen, daß man durch Abänderung der Dauer des Einströmens und

der Spannung der den Hammer aufwärts treibenden Dampffeder die Anzahl und Stärke der

Schläge beliebig verändern kann, während die Verhältnisse der Dampfbenutzung stets

noch gut sind. Die Spannung der Dampffeder wird, wie man aus dem Verlaufe der

Beschreibung ersehen konnte, mittelst des Ventiles S

automatisch regulirt.

Ein Manometer m und ein Abblasehahn R sind an der Seite des Behälters angebracht, an welcher

sich das Regulatorventil und der Steuerungshebel befinden; somit befinden sich alle

Apparate zum Reguliren und zum Verändern des Betriebes unter den Händen des

Maschinenwärters.

Der hier beschriebene Stempelhammer ist seit 1855 in der

Maschinenbau-Werkstätte zu Saint-Ouen im Betriebe. Seine

Hauptdimensionen sind folgende:

Gewicht des Hammers, der Kolbenstange und der

beweglichen Nebentheile

1000 Kilogr.

Kolbenlauf

70 Centimet.

Kolbendurchmesser

505 Millimet.

Kolbenfläche

2000 Qdrtcentim.

Dampfdruck im Kessel

6,5 Atmosphär.

Gegendruck unter dem Kolben, zum Heben des Hammers

1,5 bis 2 Atmos.

Der Cylinder ist mit einem ebenfalls gußeisernen Mantel versehen, in welchem zur

Brennmaterialersparung Dampf aus dem Kessel circulirt.

Nimmt man nach den obigen Daten einen Effectivdruck auf den Kolben von 4 Atmosphären

an, und daß der Dampf während des ganzen Kolbenlaufs einströmt, so wird der gesammte

Effectivdruck welcher als beschleunigende Kraft wirkt, um den 1000 Kilogr. wiegenden

Hammer hinabgehen zu machen, betragen

4 Kilogr. × 2000 Quadratcentimer + 1000 Kilogr. = 9000

Kilogr.

Am Ende des Kolbenlaufs wird die in der Masse des Hammers angehäufte lebendige Kraft

betragen

0,70 Meter × 9000 = 6300 Kilogrammmeter.

Um dasselbe Resultat mit einem Hammer von 1000 Kilogr. Gewicht durch seinen

natürlichen Fall hervorzubringen, wäre eine Höhe von 6,30 Meter erforderlich.

Einen Hub von 2 Met. angenommen, welcher in der Praxis oft angewendet wird, müßte der

Hammer, um das obige Resultat bei gleichem Dampfverbrauch hervorzubringen, ein

Gewicht von 3150 Kilogr. haben.

Betreibt man den Hammer zu St. Ouen mit Expansion während der Hälfte des Kolbenlaufs,

so beträgt die Leistung bloß in Folge der Expansion in diesem Falle, nach der von

Lorenz berechneten Tabelle, 0,69 der Leistung ohne

Expansion, daher die Gesammtleistung und die in der Masse des Hammers angehäufte

lebendige Kraft, nach den vorhergehenden Daten betragen werden: (9000 × 0,35)

1,69 = 5324 Kilogrammmeter.

Mit einer Expansion während zwei Dritteln des Kolbenlaufs wird man haben:

(9000 × 0,70 Met./3) 2,1 = 4350 Kilogrammmeter.

Mit einer Expansion während drei Vierteln des Kolbenlaufs wird man am Ende des Falles

noch eine lebendige Kraft haben von:

(9000 × 0,70 Met./4) 2,38 = 3750 Kilogrammmeter.

In diesem letztem Falle wird der Dampfverbrauch per

Kolbenzug seyn:

1/4 (0,70 Met.) × 0,20 Quadratmet. = 35 Liter Dampf von 6

Atmos.

Mit einem Hammer des gewöhnlichen Systems von 2000 Kilogr. Gewicht und einem Hub von

1,875 Met., welcher erforderlich ist um die gleiche lebendige Kraft von 2000

× 1,875 = 3750 Kilogrammmetern zu erhalten, müßte man nach der Theorie eine

Kolbenfläche von 0,0400 Quadratmeter für einen Druck von 6 Atmosphären anwenden.

Das per Kolbenzug verbrauchte Dampfvolum wird daher für

diesen Fall seyn:

1,875 × 0,0400 Met. = 0,07500 Kubikmeter Dampf.

Man würde also 2,14 Mal so viel Dampf verbrauchen als bei einem mit Expansion

arbeitenden Hammer.

In der Praxis ist bei den gewöhnlichen Hämmern der Dampfverbrauch viel größer, in

Folge des durch den freien Raum zwischen dem Cylinderboden und der untern

Kolbenfläche verlorenen Dampfes. Bei den vorliegend beschriebenen Hämmern ist es

anders, da wegen des schwachen Hubes des Hammers der Kolben nach jedem Schlage

seinen höchsten Standpunkt wieder erreichen kann und alsdann der freie Raum sehr

klein ist, daher die Expansion vortheilhaft angewendet und der Betrieb ein weit

schnellerer seyn kann.

Wenn man den entweichenden Dampf in einen Behälter strömen und darin durch einen

ununterbrochen wirkenden kalten Wasserstrahl verdichten ließe, um ihn zur

Kesselspeisung zu benutzen, so würde man viel an Nutzeffect gewinnen. Man könnte auf

diese Weise mit einer bedeutenderen Expansion arbeiten, noch mehr Dampf ersparen und

die Betriebsverhältnisse würden sich denen guter gewöhnlicher Dampfmaschinen

nähern.

Aus diesen Gründen zusammengenommen, braucht der Hammer von St. Ouen bei gleicher

Leistung kaum ein Drittel des Dampfes, welchen ein Dampfhammer von dem gewöhnlichen

System erfordert.

Der Hammer in der Hütte zu St. Dizier. – Ein

Hammer nach demselben Modell wie der zu St. Ouen angewendete und oben beschriebene,

wurde von Hrn. Farcot für die

Hütte zu St. Dizier zum Luppenzängen erbaut und ist dort seit 1856 im Betriebe. Er

kann 80 bis 120 Schläge in der Minute machen und zwei Luppen in der Minute zängen,

so daß er zur Bedienung von neun Puddelöfen hinreicht.

Dieser Hammer wird jedoch unter sehr ungünstigen Verhältnissen betrieben, denn da die

Kessel unzureichend sind, so arbeitet man nur mit einer durchschnittlichen

Dampfpressung von drei Atmosphären und oft darunter. Dessenungeachtet leistet er

aber durch die Schnelligkeit seines Ganges sehr gute Dienste, und man gibt ihm den

Vorzug vor einem gewöhnlichen Dampfhammer, der bei gleichem Dampfverbrauch per Kolbenzug nicht soviel leisten kann.

Stempelhammer, in der Stahlfabrik zu Couillet in Belgien, mit

Expansion betrieben. – Obgleich dieser Hammer nur einen Stempel von

3000 Kilogr. Gewicht und einen Kolbenzug von bloß 1,20 Met. hat, so kann er doch in

Folge des von Farcot befolgten Systems und des

Kolbendurchmessers von 0,80 Met., die gleichen und selbst größere Wirkungen

hervorbringen, als die mit den größten und mächtigsten bisherigen Hämmern erlangten,

z.B. mit dem Hammer von 8000 Kilogr. Gewicht und 3,40 Met. Kolbenhub, welcher vor

wenigen Jahren in der Hütte zu Indret aufgestellt wurde.

Dieß ergibt sich aus folgender Berechnung:

Die Kolbenfläche des Hammers zu Couillet beträgt 5000 Quadrat-Centimeter.

Nun erlangt man mit einem Dampfdruck von 6 Atmosphären im Kessel leicht einen

Effectivdruck von 4 Atmosphären auf den Kolben, wie bei dem Hammer zu St. Ouen, und

nach Abzug des Gegendrucks unter dem Kolben wird man als beschleunigende Kraft beim

Niedergange und im Fall des Betriebes ohne Expansion haben:

4 Kil. × 5000 + 3000 Kil. = 23000 Kilogr.

Die in der Masse des Stempels am Ende des Laufs angehäufte lebendige Kraft wird daher

betragen:

1,20 Met. × 23,000 = 27600 Kilogrammmeter.

Dagegen würde der Hammer zu Indret, in Folge seines natürlichen Falles, nur eine

lebendige Kraft entwickeln von

8000 Kil. × 3,40 M. = 27200 Kilogrammmeter.

Dazu muß man noch die Leistung in Folge der Ausdehnung der zusammengepreßten Luft

über dem Kolben addiren, deren Druck in der Praxis etwa 3 Atmosphären betragen muß

und auf eine Kolbenfläche von 0,5400 Quadratmeter für einen Durchmesser von 0,83

Met. wirkt. Man findet durch die Berechnung, daß die Leistung in Folge der

Ausdehnung eine weitere lebendige Kraft von 11200 Kilogrammmeter gibt, so daß die

gesammte lebendige Kraft des Hammers zu Indret 38400 Kilogrammmeter beträgt.

Obgleich hiernach der Hammer zu Indret eine höhere lebendige Kraft gibt als man mit

dem Hammer zu Couillet erhalten kann, wenn dieser ohne Condensation geht, so würde

man doch bei letzterm durch Condensiren des Dampfes in der vorher für den Hammer zu

St. Ouen angegebenen Weise 1 Atmosphäre gewinnen und hätte ohne mehr Dampf zu

verbrauchen eine lebendige Kraft von

(5 Kil. × 5000 + 3000 Kil.) 1,20 Met. = 33600

Kilogrammmeter.

Man würde so mit einem Hammer wie der zu Couillet ist, welcher einen Stempel von 3000

Kil. und einen Lauf von 1,20 Met. hat, so daß die ganze Maschine nur eine Höhe von 6

Met. erhält, fast dieselben Resultate erlangen, wie mit dem Hammer zu Indret, der

einen Stempel von 8000 Kilogr., einen Lauf von 3,30 Met. und eine Gesammthöhe von

12,57 Met., also mehr als die doppelte von jenem hat.

Beim Arbeiten mit Expansion würde die Dampfersparung in demselben Verhältniß

stattfinden, wie oben für den Hammer von St. Ouen auseinandergesetzt wurde.

Bei einem Einströmen des Dampfes während eines Viertels des Kolbenlaufs würde der

Hammer zu Couillet ohne Condensation eine lebendige Kraft von 16000 Kilogrammmetern

geben; er würde in diesem Falle eben so starke Schläge liefern und etwa dreimal

weniger Dampf verbrauchen als ein Hammer von 6700 Kilogr. mit einem Hub von 2,40

Met., welcher nach dem gewöhnlichen System construirt ist.

Tafeln