| Titel: | Hydraulischer Faßspund; beschrieben von Prof. Dr. Heeren. |

| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. CXV., S. 433 |

| Download: | XML |

CXV.

Hydraulischer Faßspund; beschrieben von Prof. Dr.

Heeren.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1859 S. 23.

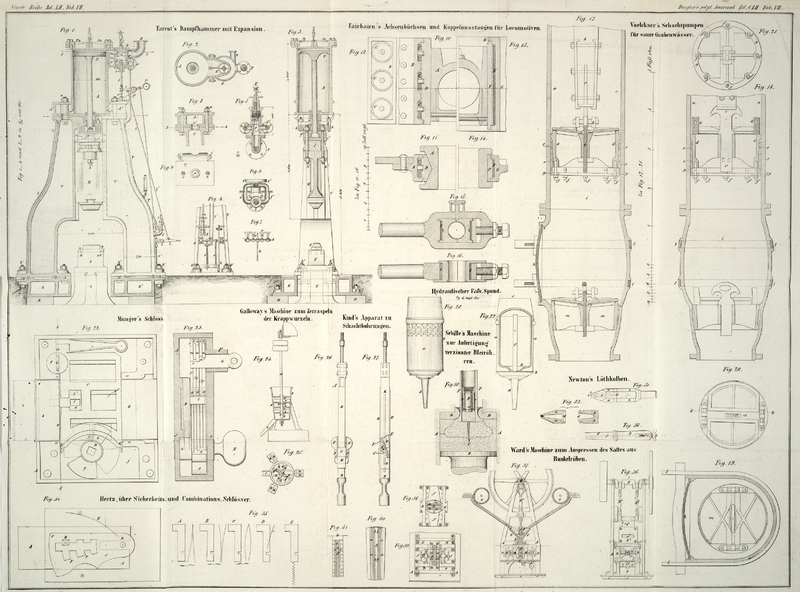

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Heeren, über einen hydraulischen Faßspund.

An eine im Jahrgange 1858 der Mittheilungen S. 354 (polytechn. Journal Bd. CLI S. 353) gegebene Beschreibung eines

Ventiles für Fässer anknüpfend, theile ich einen zu demselben Zweck dienenden

Apparat mit, welcher für Belicard u. Comp. dem Joseph König in Wien

patentirt ist, und über dessen Zweckmäßigkeit eine ganze Reihe von Zeugnissen

vorliegt.

Derselbe, Fig.

28 und 29, besteht aus einer Kapsel a von Zinkblech,

welche bei b einen gerade durchgehenden Boden enthält,

und oben bei g mit einem durchbrochenen Rande versehen

ist; man verschließt sie oben mit einem ebenfalls von Zink gearbeiteten Deckel c. Von der unteren Abtheilung geht ein etwas conisches

Rohr d abwärts, womit man den Apparat auf ein in den

Spund des Fasses oder daneben gebohrtes Loch luftdicht schließend steckt. Eine

zweite Zinkröhre f, eigentlich nur eine Verlängerung der

unteren, steigt in der Kapsel bis zur Höhe des oberen Randes auf. Endlich ist noch

ein Glasfläschchen von der aus der Figur ersichtlichen Gestalt vorhanden, welches

man umgekehrt, mit dem Halse nach Unten, in die Kapsel stellt, so daß die Röhre bis

nahe an den Boden des Fläschchens reicht. Der Hals der Flasche kann ein wenig schräg

geschliffen seyn, damit er sich nicht fest schließend an

den Boden b anlegt. Hat man den Apparat eingesteckt, so

füllt man ihn bis zur Höhe h mit Wasser.

Der innere Raum des Fasses ist nun durch eine Wasserschicht von der äußern Atmosphäre

getrennt, so daß eine freie Emulation der Luft nicht eintreten kann. Wird aber von

der im Fasse enthaltenen Flüssigkeit abgezapft, so entsteht im Inneren desselben eine

Luftverdünnung, in deren Folge das Wasser in dem Fläschchen steigt, in dem

Zwischenraum zwischen dem Glasfläschchen und der Zinkkapsel aber sinkt, und Luft von

Unten in den Hals des Fläschchens und so in das Faß gelangen muß.

Enthält das Faß Bier, dessen Kohlensäure ihm möglichst erhalten werden muß, so dient

der Wasserverschluß zugleich in gewissem Grade als Absperrung; denn es kann der

innere Luftdruck bis zu einem gewissen Grade anwachsen, bevor das Entweichen durch

den Apparat beginnt. In diesem Umstande, daß nämlich das

Eintreten von Luft sehr leicht, das Austreten aber bedeutend weniger leicht

erfolgt, liegt ein wesentlicher Vortheil dieses Apparates bei seiner Anwendung auf

Bier. Um nämlich demselben so viel wie möglich seine

Kohlensäure zu conserviren, darf man es nicht einer Luftverdünnung exponiren,

welche, gewissermaßen saugend, ihm die Kohlensäure entzieht. Bei unserem Apparate

nun entspricht die Luftverdünnung der Wasserhöhe vom Rande des Halses der Flasche

bis zur Höhe h, welche 1/2 Zoll beträgt, so daß beim

Abzapfen von Bier der Unterschied des inneren und äußeren Luftdruckes nicht mehr als

etwa den 840sten Theil des gewöhnlichen Luftdruckes beträgt. Wenn sich dagegen

Kohlensäure im Fasse ansammelt und einen verstärkten Luftdruck veranlaßt, so drückt

derselbe das Wasser in der Flasche herab, dagegen in dem Zwischenraum zwischen Glas

und Blechbüchse in die Höhe, und zwar zur Höhe des durchbrochenen Randes, wo dann,

falls so viel Wasser vorhanden seyn sollte, dasselbe ausfließen würde; das Gas

entweicht endlich durch den Hals der Flasche, muß aber nun einen Wasserdruck von

hier bis zur Durchbrechung, etwa 2 Zoll, überwinden. Zwar ist dieser Druck von etwa

1/210 des gewöhnlichen Luftdruckes auch nur schwach, indessen würde sich der Apparat

sehr leicht in der Art abändern lassen, daß er einen bedeutend stärkeren Druck im

Fasse zuließe. Man hätte ihn in dieser Absicht nur länger zu machen, um der den

Druck bewirkenden Wassersäule in dem engen Zwischenraum zwischen Glas und Kapsel

eine größere Höhe zu ertheilen. Es ist überhaupt wichtig, daß dieser Zwischenraum im

Verhältniß zum Inhalt der Flasche ein möglichst kleiner

sey. Bei dem mir vorliegenden Exemplar beträgt er etwa 1 Linie, ebenso soll der Hals

der Flasche sehr kurz seyn, damit auch der Raum um denselben möglichst wenig Wasser

fasse; ja ich würde vorschlagen, den Hals ganz wegzulassen und ein Glas in Gestalt

eines unten ganz offenen, oben natürlich geschlossenen Cylinders anzuwenden. Ist nun

der Durchmesser der Flasche recht groß im Verhältniß zu dem genannten Zwischenraum,

so wird schon eine kleine Menge Wasser für den Apparat hinreichen, und bei saugender

Wirkung schon bei geringer Erhebung des Wassers in dem Glase der Eintritt der Luft

beginnen.

Unterwirft man nun den beschriebenen (im polytechn. Journal Bd. CLI S. 353) amerikanischen Apparat einer

ähnlichen Betrachtung, so zeigt er eine wesentliche Abweichung. Bei ihm wird der

Verschluß nicht durch Wasser, sondern durch ein wirkliches Ventil, nämlich eine

kleine Steinkugel, gebildet. Dasselbe widersetzt sich dem Ausströmen von Luft

vollständig, läßt also keine Kohlensäure entweichen, und wäre der Druck auch noch so

groß. In diesem Punkte ist dieser Apparat entschieden im Vortheil. Im Nachtheil

dagegen ist er hinsichtlich des Zulassens von Luft, weil hier die Steinkugel durch

den äußeren Luftdruck gehoben werden muß, bevor sie eintreten kann. Gesetzt, die

Kugel habe einen Durchmesser von 1/2 Zoll und wiege 1/8 Loth; die Oeffnung, auf

welcher sie liege, habe 1/3 Zoll im Durchmesser, so ist zu ihrer Hebung ein Druck

gleich 1/144 des gewöhnlichen Luftdruckes erforderlich, der Luftdruck im Fasse wird

also um den 144sten Theil schwächer seyn als der äußere; wogegen bei dem früher

beschriebenen Apparate mit Wasserverschluß, wie dort gezeigt, die Schwächung des

Luftdruckes nur den 840sten Theil des äußeren beträgt.

Tafeln