| Titel: | Ueber die Sicherheitsschlösser von Chubb und Bramah; von Carl Karmarsch. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. II., S. 5 |

| Download: | XML |

II.

Ueber die Sicherheitsschlösser von Chubb und Bramah; von Carl Karmarsch.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1859 S. 65.

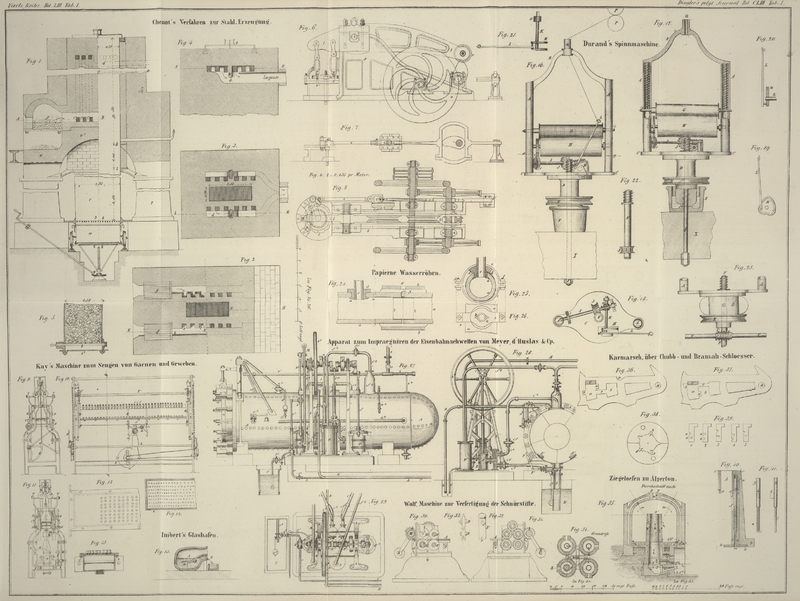

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Karmarsch, über die Sicherheitsschlösser von Chubb und

Bramah.

Die Abhandlung des Hrn. Assistenten Kessels zu Wien über

die obengenannten Schlösser (im polytechn. Journal Bd. CLI S. 340) enthält des Beherzigenswerthen viel. Es kann in der That

nicht oft und kräftig genug auf die falsche Sicherheit

aufmerksam gemacht werden, in welche ein äußerst großer und selbst ein sonst

aufgeklärter Theil des Publicums sich durch das grundlose Vertrauen auf

unvollkommene Schlösser einwiegen läßt. Auch ist es eine nicht abzuläugnende

Thatsache, daß selbst die berühmten und oft angewendeten Sicherheitsschlösser von

Chubb und von Bramah unter

gewissen Voraussetzungen dem betrüglichen Oeffnen mittelst künstlicher

Sperrwerkzeuge nicht gänzlich entgehen können.

Die angedeuteten „Voraussetzungen“ sind: 1) daß die das Oeffnen

unternehmende Person Gelegenheit habe eine geraume Zeit hindurch ungestört an dem

Schlosse sich zu beschäftigen, und 2) daß jene Schlösser der neuesten dazu

erfundenen Verbesserungen entbehren.

In Beziehung auf den ersten Punkt verdient angeführt zu werden, daß der Amerikaner

Hobbs – der renommirteste Schloßöffner der

Neuzeit – i. J. 1851 zu London sich vier Wochen Frist zum Oeffnen eines Bramah-Schlosses ausgebeten hat und das Experiment

erst nach 52stündiger wirklicher Arbeitszeit zum Ziele führte. Wollte man auch

annehmen, daß ein derartiger Künstler während eines Tages 10 Stunden lang an dem

Schlosse zu operiren im Stande sey, so entspricht jene Zeit doch einer fünftägigen

Bemühung. Nun glaube ich, daß Jemand, der werthvolle Gegenstände unter Verschluß

legt, jedenfalls dafür Sorge tragen oder Veranstaltungen treffen wird, einem Diebe

das fünf Tage lange unbemerkte und ungestörte Verweilen bei der verschlossenen Thür

etc. zu verwehren. In der Regel birgt man ja Schätze nicht in einsam gelegenen, von

Menschen völlig unbeaufsichtigten Räumen! Die Sicherheit eines Schlosses im

absoluten, mathematisch strengen Sinne verstanden, ist daher in der Regel durchaus

nicht nöthig; und ich würde Millionen – falls ich sie besäße – in

meiner Wohnung unter einem gut gearbeiteten Bramah-Schlosse für dermaßen sicher verwahrt erachten, daß die Ruhe meines

Schlafes nicht durch die kleinste Besorgniß getrübt werden sollte.

Aber der zweite oben erwähnte Umstand ist von noch größerer Bedeutung. Hr. Kessels hat die Schlösser von Chubb und Bramah seiner Betrachtung in einem

Zustande zu Grunde gelegt, welcher bei denselben gegenwärtig meist gar nicht mehr

vorhanden ist. Es wäre billig gewesen, den Nachweis über die Aufsperrbarkeit dieser

Schlösser mit der Bemerkung zu begleiten, daß dieselben neuerlich mit Verbesserungen

versehen worden sind, welche das heimliche Oeffnen nach den beschriebenen Methoden

wo nicht völlig unmöglich machen, doch in einem außerordentlichen Grade erschweren.

Von diesen Verbesserungen und von den ungemein erhöhten Schwierigkeiten, welche

daraus für den Dieb entstehen, kommt aber in dem Aufsatze des Hrn. Kessels kein Wort vor. Dieß veranlaßt mich, zur

Beruhigung des Publicums das Folgende mitzutheilen, worin allerdings für die

Mehrzahl der Verfertiger von Chubb- und Bramah-Schlössern nichts Neues zu finden seyn

wird. Ich darf dabei die Bauart dieser Schlösser und den ganzen Inhalt der

Abhandlung des Hrn. Kessels als bekannt voraussetzen.

Was zunächst das Chubb-Schloß betrifft, so habe ich

bereits 1851 in London Exemplare desselben von derjenigen verbesserten Einrichtung

gekauft, welche dem von Hrn. Kessels beschriebenen

Kunstgriffe zum heimlichen Oeffnen Hohn spricht. Und, was als besonders

verdienstlich gerühmt werden muß, diese Verbesserung ist so einfach, verursacht bei

Anfertigung des Schlosses so ganz und gar keine nennenswerte Mehrarbeit, daß sie den

Preis sicher nicht um einen Pfennig erhöht.

Fig. 36 zeigt

die Ansicht einer Chubb'schen verbesserten

Zuhaltungsplatte. Mit dem Loche d steckt dieselbe wie

gewöhnlich auf dem als Drehpunkt dienenden Stifte; die Fenster a, b und der Schlitz e sind

ebenfalls wie sonst. Die Einschnitte o und p beziehen sich auf den von Chubb angebrachten „Wächter“ oder

„Entdecker“, dessen Nutzen Hr. Kessels nicht nach Verdienst anzuschlagen scheint; denn dieser höchst

sinnreiche Apparat verhindert sofort das Oeffnen des Schlosses unbedingt, wenn auch

nur einen Augenblick lang irgend eine der Zuhaltungen etwas über die richtige Höhe gehoben wurde, und letzteres wird doch bei den

Oeffnungsversuchen des Diebes zuweilen eintreten. Die einzige Neuerung besteht in

der Kerbe n am innern Rande des Fensters a.

Denkt man sich unter c den am Riegel festsitzenden

Zuhaltungsstift; nimmt man ferner an, der Riegel erleide einen Druck nach Innen

während die Zuhaltungsplatte langsam gehoben wird, so hört jeder Reibungswiderstand

(aus dem der Dieb das Eintreten der richtigen Hebung erkennen soll) in dem Augenblick auf, wo

der Stift c völlig vor die Kerbe n tritt. Schnappt nun der Stift in diese Kerbe ein, so hört jede

Beweglichkeit der Zuhaltung, mithin jede Möglichkeit dieselbe bis zur richtigen Höhe

zu heben, auf. Der Dieb hat selber der Fortsetzung seines Bemühens ein Hinderniß in

den Weg gelegt. Findet aber das erwähnte Einschnappen nicht statt, so täuscht

wenigstens das Aufhören des Reibungswiderstandes und verführt zu dem Glauben, es

stehe der Schlitz e vor dem Stifte, sey also die

richtige Stellung der Platte vorhanden.

Natürlich ist der Dieb, welcher den Kunstgriff kennt, auf eine solche Täuschung

vorbereitet; er wird also versuchen, ob er bei weiter fortgesetzter Hebung der

Platte etwa einer zweiten reibungslosen Stelle begegne, welche in der That dann

bemerkt wird, wenn später wirklich der Schlitz e bei dem

Stifte c ankommt. Nun entsteht aber die Ungewißheit, welche von den beiden Stellungen mit mangelnder Reibung

die richtige sey; der Dieb kann sich hierüber nicht

entscheiden und es gebricht ihm überdieß an einem Mittel, die Platte in einer oder

der andern von beiden Stellungen in Ruhe zu halten, was doch geschehen muß, bevor er

diese Zuhaltung verlassen und zum versuchsweisen Heben einer andern sich wenden

will. Bei Zuhaltungen, welche den größeren Theil des Fensters a

unterhalb des Schlitzes e

haben, ist auch die Kerbe oder der falsche Einschnitt n

hier angebracht (Fig. 37); und gerade dadurch, daß bald die erste, bald die zweite

reibungslose Stellung der Platte die richtige ist, wird die Täuschung für den Dieb

unentwirrbar.

Gehen wir zum Bramah-Schlosse! Die englischen

Schloßfabrikanten bringen hier jetzt gewöhnlich die durch Fig. 38 und 39 erläuterten

Verbesserungen an, welche anderwärts nachgeahmt und so z.B. auch von Kölbl in München (dessen Brahma-Schlösser auf der dortigen Industrie-Ausstellung 1854

verdiente Anerkennung fanden) ausgeführt werden. Die Einschnitte in der

Sicherheitsplatte Fig. 38 sind von eigenthümlicher Gestalt, nicht in ihrer ganzen Länge von

gleicher Breite, sondern aus aus einem schmalen Theile s

und einem breiten Theile r zusammengesetzt; die Brüte

von s entspricht der Dicke der Zuhaltungen oder

gewöhnlich sogenannten Federn, welche in Fig. 39 abgebildet sind.

Hier bemerkt man, daß jede Zuhaltung zwei Kerben enthält, eine tiefe u und eine seichte v; und

daß die letztere bald über, bald unter der erstem angebracht ist. Sicht der seichte

Einschnitt unten – wie im gegenwärtigen Beispiele an den Zuhaltungen 2 und 4

– so kommt beim versuchsweisen Niederdrücken einer solchen Zuhaltung dieser

falsche Einschnitt zuerst in die Ebene der Sicherheitsplatte Fig. 38, womit sogleich

aller (vorher durch das Drehungsbestreben des Cylinders erzeugte) Reibungswiderstand

zwischen letzterer und der

Zuhaltung aufhört, weil nun vermöge der Kerbe v die

Zuhaltung den engen Einschnitt s nicht mehr berührt, die

Wand des weiten Einschnittes r aber zu entfernt ist. Die

übrigen Zuhaltungen verhindern die Drehung des Cylinders; sollte aber durch

Anwendung einiger Gewalt auf den Cylinder derselbe wirklich so weit gedreht werden,

daß die Zuhaltung ein wenig über die Wand des Einschnittes s hinaus gelangte, so würde die Kerbe v sich

hier an der Sicherheitsplatte Fig. 38 fangen und nicht

ferner hinabgeschoben werden können: der Dieb müßte danach glauben, den richtigen

Stand der Zuhaltung erreicht zu haben, was doch keineswegs der Fall ist, sondern nur

dann, wenn die tiefe Kerbe u in der Ebene der

Sicherheitsplatte steht. Zu Vermehrung der Täuschung und Ungewißheit dient nun eben

die Anordnung, daß bei einigen Zuhaltungen (hier 1, 3 und 5) der falsche Einschnitt

erst nach dem wahren in die Sicherheitsplatte eintritt. Denn findet der Dieb

successiv zwei reibungslose Stellen beim versuchsweisen

Niederschieben einer Zuhaltung, so ist es ihm unmöglich zu erkennen, welche

derselben der tiefen Kerbe – also dem richtigen Stand der Zuhaltung –

entspricht. Bei großen Schlössern, deren Zuhaltungen die erforderliche Länge haben,

könnte man zwei falsche Einschnitte an beliebigen Stellen

anbringen.

Bei dem gewöhnlichen Brahma-Schlosse werden alle

Zuhaltungen durch eine und dieselbe Feder – welche inmitten des Cylinders

schraubenförmig um den Schlüsseldorn gewunden ist – gehoben. Das Einschieber

des Schlüssels drückt zuerst diese Feder zusammen und hebt ihre Wirkung gegen

sämmtliche Zuhaltungen auf, so daß letztere beim nachherigen Niederschieben keinen

andern Widerstand finden, als den von der Reibung veranlaßten. Dadurch eben wird es

möglich, aus dem Aufhören dieses Widerstandes zu erkennen, wann eine Kerbe der

Zuhaltung in die Sicherheitsplatte eingetreten ist. Hätte dagegen jede Zuhaltung

ihre eigene besondere Feder, so würde ein stetiger, ja mit weiterem Niederdrücken

der Zuhaltung sogar wachsender Widerstand entstehen und dem experimentirenden Diebe

kaum mehr möglich seyn, durchs Gefühl den Augenblick der aufhörenden Reibung

wahrzunehmen. Zu einer solchen Einrichtung fehlt in kleinen Schlössern der Raum; bei

großen, an sich schon theureren Exemplaren (z.B. für eiserne Geldschränke u. dgl.)

läßt sie sich aber ausführen und kommt auch die hieraus hervorgehende Preiserhöhung

nicht in Betracht. Alsdann ändert man wohl auch die Gestalt und Wirkungsweise der

Zuhaltungen ab, wie z.B. Fig. 40 (Durchschnitt der

Schloßgehäusewand und der Cylinderwand mit einer der Zuhaltungen) und Fig. 41 (zwei

Ansichten der Zuhaltung) zeigen.

In Fig. 40 ist

a, b das messingene Gehäuse, welches mittelst der

Flantsche b auf dem Schloßdeckel angeschraubt wird; c, d der stählerne festsitzende Kopf des Gehäuses; k die ebenfalls stählerne, eingesenkte und angeschraubte

Bodenplatte desselben Alle diese Theile sind unbeweglich. Innerhalb des Gehäuses

aber dreht sich der messingene Cylinder e, e, dessen

Wand z.B. sieben Bohrungen zur Aufnahme eben so vieler Zuhaltungen enthält. Der

obere Theil n jeder Bohrung ist weiter als der untere 1;

dem letztem entspricht beim Ruhestande des Cylinders genau ein Loch m in der Bodenplatte k. Der

Bohrung n, l angemessen besteht jede Zuhaltung (Fig. 41) aus

einem cylindrischen Stahlstifte g mit einer dünnern

Fortsetzung i; um letztere ist eine schraubenförmige

Feder gewunden, welche frei wirkend die Zuhaltung so hoch erhebt, daß ihr (in einer

Spalte f des Cylinders gleitender) Lappen h gegen den untern Rand d

des Kopfes c, d sich anlehnt, wodurch der Ruhestandpunkt

gegeben ist. Die Länge aller Zuhaltungen ist genau gleich dem lichten Abstande

zwischen dem Kopfe c, d und der Bodenplatte k; aber das Läppchen h sitzt

an jeder Zuhaltung auf einer andern Höhe, wonach die Zuhaltung selbst oben mehr oder

weniger tiefer in dem Kopfe c, d steckt und unten mehr

oder weniger weit von der Platte k entfernt steht. Der

in das Schlüsselloch A eingeführte Schlüssel wirkt mit

den Einschnitten seines Rohres wie gewöhnlich auf die Läppchen h und muß jede Zuhaltung genau so weit niederschieben,

daß sie weder oben noch unten aus dem Cylinder e

hervorragt; dann nur läßt sich der Cylinder drehen, welcher mittelst einer eigenen

(in unserer Zeichnung außer Acht gelassenen) Vorrichtung die Bewegung des

Schloßriegels einleitet und vollführt. Würde die eine oder die andere Zuhaltung zu

wenig oder zu viel geschoben, so hätte sie die Bohrung n

im Kopfe c, d nicht gänzlich verlassen oder sie wäre in

das Loch m der Bodenplatte eingetreten; durch dieses wie

durch jenes wäre der Cylinder an der zum Oeffnen des Schlosses nöthigen Drehung

verhindert. Eine Erscheinung von der Art, wie das Selbstfangen und Steckenbleiben

der Zuhaltungen an der Sicherheitsplatte beim gewöhnlichen Bramah-Schloß ist (wodurch der Dieb den richtigen Stand der

Zuhaltungen erkennen will), findet hier nicht statt; es bliebe dem heimlichen

Versuchansteller als Anhaltspunkt nur die plötzliche Verminderung des Widerstandes,

welche in dem Augenblicke eintritt, wo die in Angriff genommene Zuhaltung nicht mehr

in c, d steckt, aber auch noch nicht in das Loch der

Platte k gelangt ist. Aber einerseits ist dieser

Augenblick ein außerordentlich kurzer, schnell vorübergehender; andererseits ist der

größte Theil des Widerstandes gegen Schiebung der Zuhaltung durch die Feder der

letztern erzeugt, und dieser Widerstand hört nicht auf,

steigt sogar in dem Maaße

wie die Feder mehr und mehr zusammengedrückt wird. Demzufolge ist kaum denkbar, daß

irgend eine Menschenhand beim Gebrauche des von Hrn. Kessels beschriebenen – ohnehin etwas schweren – Sperrzeugs

Feingefühl genug haben sollte, um die rechte Stellung der Zuhaltungen zu

erforschen.

Tafeln