| Titel: | Apparat zum Imprägniren der Eisenbahnschwellen, von Meyer, D'Huslar und Comp. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. IV., S. 12 |

| Download: | XML |

IV.

Apparat zum Imprägniren der Eisenbahnschwellen,

von Meyer, D'Huslar und Comp.

Aus Armengaud's Génie industriel, Novbr. 1858, S.

257.

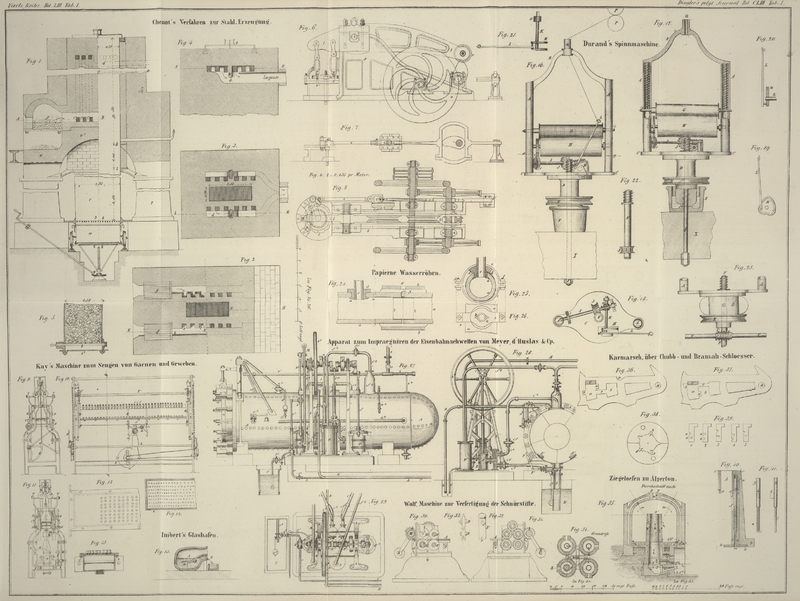

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Meyer's Apparat zum Imprägniren der Eisenbahnschwellen.

Der Apparat von Meyer, D'Huslar und Comp. zum Imprägniren

der Hölzer im Großen auf möglichst billigem und raschem Wege, eignet sich

hauptsächlich für die Längs- und Querschwellen der Eisenbahnen. Zu dem Ende

bringt man eine Anzahl Schwellen in metallene Gefäße, die einen starken Druck

aushalten und ganz dicht verschlossen werden können. Darauf wird das Gefäß luftleer

gemacht und hernach Dampf eingelassen, der so lange darin bleibt, daß die Holzfasern

gehörig erweicht werden. Dieser Dampf wird dann durch raschen und reichlichen Aufguß

von kaltem Wasser auf die äußere Wand des metallenen Gefäßes verdichtet. Nachdem das

Condensationswasser nun aus dem Gefäße abgelassen worden ist, erzeugt man wiederum

einen luftverdünnten Raum, um die mit Dampf gesättigte Luft, welche zwischen die

Holzfasern eingedrungen seyn könnte, auszuziehen. Zuletzt wird die

Imprägnirungsflüssigkeit eingespritzt und zwar unter einem Druck von 8 bis 10

Atmosphären, damit sie möglichst tief in die erweichten Holzfasern eindringt. Als

Imprägnirungsflüssigkeit dient hierbei Kupfervitriol oder Eisenvitriol.

Fig. 27 ist

der Längenaufriß dieses Apparats;

Fig. 28 ist

ein Querdurchschnitt nach der Achse der Imprägnirungspumpen;

Fig. 29 ist

der Grundriß ohne die Pumpen.

Der große, aus zusammengenieteten Blechen bestehende Cylinder A ist an dem einen Ende durch eine aufgenietete halbkugelförmige Haube

geschlossen; das andere Ende, das nach Bedarf geöffnet werden kann, wird durch einen gußeisernen Deckel

a dicht verschlossen, der zu seiner bequemeren

Handhabung an einem krahnartigen, auf dem Blechcylinder befestigten Gestelle a² aufgehängt ist und vermittelst der Bügel a mit Schrauben gegen den Cylinder angedrückt wird. Im

Innern des Cylinders befinden sich zwei Schienen zum Transport der Wagen, auf

welchen die zu imprägnirenden Hölzer aufgeladen sind und die, nachdem diese Hölzer

in den Cylinder abgelegt sind, wieder zurückgefahren werden, worauf der Deckel a dicht aufgeschraubt wird.

In der Nähe des Blechgefäßes A steht ein Dampfcylinder

B, der seinen Betriebsdampf durch die Dampfleitung

b¹ erhält. Die Bewegung, welche in diesem

Dampfcylinder erzeugt wird, wird den Luftpumpen F und

F¹, die den luftverdünnten Raum im Gefäße

herstellen, mitgetheilt. Diese Luftpumpen können durch Eröffnung eines Hahns f³ in der Leitung f² mit einem Recipienten f⁴ und dem

Blechgefäße nach Bedürfniß in Verbindung gesetzt werden.

Nach Herstellung des luftverdünnten Raums im Blechgefäße A wird der Absperrungshahn b¹⁰

in der Dampfleitung b⁹ hinter dem Schieberlasten

b⁵ geschlossen, und dadurch die Verbindung

zwischen dem Dampfcylinder und dem Dampfkessel unterbrochen. Dagegen eröffnet man

nun die mit dem Dampfkessel communicirende Rohrleitung D, aus der von jetzt an der Dampf durch die beiden Zweigrohre d' in das Gefäß A einströmt.

Der Dampf erfüllt das Blechgefäß A und sammelt sich

darin so weit an, daß er eine gewisse Spannung erreicht, deren Größe durch das mit

dem Blechgefäß in unmittelbarer Verbindung stehende Manometer a³ erkannt wird. Ist die Spannung bis auf den gewünschten Grad

gestiegen, so wird der Hahn in der Dampfleitung D

geschlossen, und die zu imprägnirenden Hölzer bleiben so lange der Einwirkung des

gespannten Dampfes ausgesetzt, als es die Erfahrung und die Beschaffenheit des

Holzes vorschreibt. Der Zweck dieser Operation ist eine durchgängige Erweichung

aller Holzfasern.

Hierauf muß der Dampf condensirt werden. Zu diesem Zweck setzt man einen Behälter mit

kaltem Wasser durch eine Rohrleitung e mit einem über

die ganze Länge des Gefäßes sich erstreckenden Rohre e¹, das an dem unteren Theile seiner Umfläche mit vielen feinen Löchern

durchbohrt ist, in Verbindung. Durch die kleinen Oeffnungen strömt das Wasser in

Form eines Regens über die Wand des Blechgefäßes aus und condensirt dadurch den in

dem Gefäß befindlichen Dampf. Dann öffnet man einen oben am Blechgefäße angesetzten

Hahn a⁶, um das Innere des Gefäßes mit der

atmosphärischen Luft in Communication zu setzen, die den etwa noch vorhandenen Dampf

niederschlägt und das Ausfließen des Condensationswassers durch den unten am Kessel

befindlichen Hahn a⁷ gestattet. Mit diesem Wasser

entweicht zugleich der noch vorhandene Dampf, theils durch den unteren Hahn a⁷, theils durch den oberen a⁶. Die Hölzer haben nun einen schwammigen

Zustand angenommen und sind frei von Saft und allen fremden Bestandtheilen, die dem

Einbringen der Imprägnirungsflüssigkeit ein Hemmniß entgegensetzen könnten.

Sodann werden die Hähne a⁶ und a⁷, sowie der Hahn in der Rohrleitung e geschlossen, und dagegen der Hahn f³ der Luftpumpen wieder geöffnet. Der

Dampfcylinder B wird wieder in Thätigkeit gesetzt, und

von neuem ein luftverdünnter Raum in dem Gefäße A

erzeugt. Nach Beendigung dieser Operation durch Schließen der Hähne f³ und b¹⁰ öffnet man den Schieber g,

welcher das in das Reservoir H der

Imprägnirungsflüssigkeit einmündende Rohr G bisher dicht

abgeschlossen hat. Da mm das Rohr G mit dem Gefäße A in Verbindung steht, in diesem aber die Spannung weit

unter den atmosphärischen Druck herabgezogen ist, so strömt die

Imprägnirungsflüssigkeit in das Gefäß nach und füllt dasselbe bis zu einer gewissen

Höhe, die man an dem Wasserstandsglas a⁴

beobachtet. Während man den Schieber g vermittelst der

durch eine Stopfbüchse geführten Stange g¹

schließt, öffnet man gleichzeitig den Hahn a⁶ und

darauf den Hahn i⁶, wodurch die Druckpumpen I und I¹ mit dem

Behälter H in Verbindung gesetzt werden. Diese Pumpen

drücken die Imprägnirungsflüssigkeit durch das Rohr i⁴ mit dem geöffneten Hahne i⁵ in

das Gefäß A, so daß der Spiegel in demselben höher

steigt, als er durch das bloße Ansaugen erlangt werden konnte. Man unterbricht nun

das Spiel der Druckpumpen I und I¹, schließt die Hähne i⁵ und

a⁶ und setzt die Compressionsluftpumpe in

Thätigkeit, wodurch die in dem Gefäße A befindliche Luft

bis zu 8 bis 10 Atmosphären Druck comprimirt wird. a⁵ ist ein Sicherheitsventil.

Die Imprägnirungsflüssigkeit durchdringt unter diesem Drucke rasch die erweichten

Fasern, und hat die Einwirkung lange genug gedauert, so öffnet man den Hahn a⁶ und den Schieber g, worauf die comprimirte Luft durch a⁶

entweicht und die Imprägnirungsflüssigkeit durch G nach

dem Behälter H zurückfließt. Der Cylinder wird geöffnet

und entleert.

Tafeln