| Titel: | Maschine zum Sengen von Garnen und Geweben, von Thomas Kay zu Oxenhope in Yorkshire. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. VII., S. 21 |

| Download: | XML |

VII.

Maschine zum Sengen von Garnen und Geweben, von

Thomas Kay zu Oxenhope

in Yorkshire.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar

1859, S. 94.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

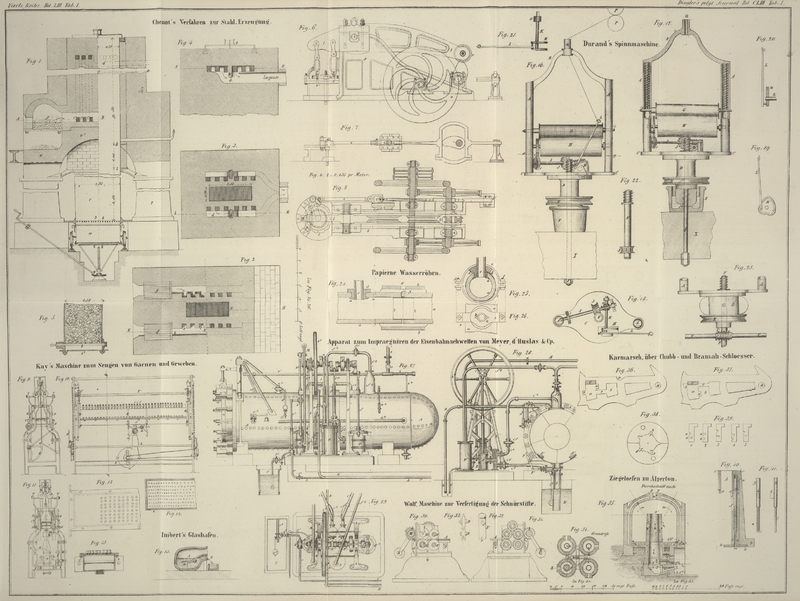

Kay's Maschine zum Sengen von Garnen und Geweben.

Meine Erfindung (patentirt in England am 12. April

1858) besteht darin, daß ich atmosphärische Luft in einem geeigneten

Behälter mit gewöhnlichem Leuchtgas mische, und das Gemisch durch Oeffnungen oder

Löcher drücke, wo es angezündet wird. Ein geeigneter Apparat leitet das Garn durch

die Flammen oder das Gewebe über dieselben hinweg, wodurch die lockeren Fasern

abgebrannt werden. Die erzeugte Hitze kann zugleich zum Wärmen von Wasser, sowie zum

Heizen von Zimmern benützt werden.

Fig. 9 stellt

einen meiner Erfindung gemäß construirten Apparat zum Sengen des Garns in der

Endansicht,

Fig. 10 in der

Frontansicht und

Fig. 11 im

Querschnitt nach der Linie AB in Fig. 10 dar.

C ist ein Behälter mit vielen in den Deckel eingesetzten

Brennern c, welcher an beiden Enden in dem Gestell D ruht. Auf den Schienen E,

welche das Gestell D verbinden, ruht ein Ventilator F, welcher durch einen Hahn G mit dem Behälter verbunden ist. Seitwärts von diesem Hahn erstreckt sich

eine kleine mit einem Hahn H versehene Gasröhre. I ist ein Gestell, welches an Ketten hängt, die über

Rollen J laufen und mit den an der Achse C befestigten Quadranten verbunden sind. M ist ein an dem Ende der Achse angebrachter Hebel, mit

dessen Hülfe das Gestell I niedergelassen und gehoben

werden kann. Die an den verticalen Führungen O laufenden

Frictionsrollen N vermitteln eine stetige Bewegung. Ein

Haken P hält das Gestell I

in gehobener Lage. Zur Leitung der Fäden sind an den gegenüber liegenden Seiten des

Gestells Oehre i angebracht und so adjustirt, daß wenn

das Gestell in seiner tiefsten Lage sich befindet, dieselben mit den Mittelpunkten

jeder Reihe von Gasbrennern in einer geraden Linie liegen, so daß ein von dem einen

Oehr zu dem gegenüberliegenden geführter Faden genau über den Löchern der Brenner

hinläuft. An das Gestell I sind die Stangen R und Q befestigt. Diese

sind mit adjustirbaren Hälsen versehen, welche bei Hebung oder Senkung des Gestells

auf die Hebel der Hähne wirken, und auf diese Weise die Zuströmung von Luft und Gas

nach dem Behälter öffnen und absperren. Der Ventilator wird durch einen Riemen s getrieben, welcher auf die lose oder feste Rolle

geschoben wird, je nachdem das Gestell I steigt oder

sinkt. T, T¹ sind Bürsten an oscillirenden Armen,

welche mittelst Ketten, die unter den Rollen U hinweg

über die Rollen J laufen und mit den anderen Ketten

verbunden sind, gehoben und niedergelassen werden. Andere Bürsten V, V¹ sind in einer solchen Lage angebracht, daß

die Bürsten T, T¹, wenn sie herabgelassen werden,

auf sie zu liegen kommen, wodurch ein stetiger Durchgang der Fäden erzielt wird und

die verbrannten Fasern abgebürstet werden.

Fig. 12

stellt einen Theil des Behälters mit den Gasbrennern im Grundrisse, Fig. 13 im Querschnitte

dar. Fig. 14

ist ein Längendurchschnitt (nach der Linie yz in

Fig. 13),

welcher ebenso wie Fig. 13 eine durchlöcherte Scheidewand zur Regulirung des Druckes und der

Flammen zeigt. Die zu sengenden Fäden laufen von den Spulen über die Bürste V und durch die Oehre nach der Bürste V¹ und von da nach einem Haspel oder anderen

Spulen, welche vermöge ihrer rotirenden Bewegung dieselben vorwärts ziehen. Das

Gestell I wird sodann mit den Bürsten T, T¹ herabgelassen, bis die Fäden mit den

Gasbrennern beinahe in Berührung kommen, und der Ventilator in Bewegung gesetzt. Zugleich

werden die Hähne geöffnet, so daß Gas und Luft in den Behälter strömen, dort sich

mischen und sofort durch die durchlöcherte Scheidewand x

nach den Gasbrennern getrieben werden. Man setzt hierauf das Garn in Bewegung und

steckt die Brenner an, deren kleine blaue aber intensiv heiße Flämmchen die lockeren

Fasern der hindurchpassirenden Fäden absengen. Das Verhältniß von Gas und Luft läßt

sich mittelst Adjustirung der Hälse, welche auf die Hebel der Hähne wirken,

adjustiren. Die Brenner sind so angeordnet, daß die Breite der Flamme in der Linie

der Fäden sich befindet, und in solchen Abständen von einander, daß die Flammen in

dieser Richtung einander berühren, wodurch eine ununterbrochene Flamme entsteht.

Tafeln