| Titel: | Direct wirkender Dampfkrahn, von R. Morrison in Newcastle-upon-Tyne. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. XXIII., S. 83 |

| Download: | XML |

XXIII.

Direct wirkender Dampfkrahn, von R. Morrison in

Newcastle-upon-Tyne.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Mai 1859, S.

29.

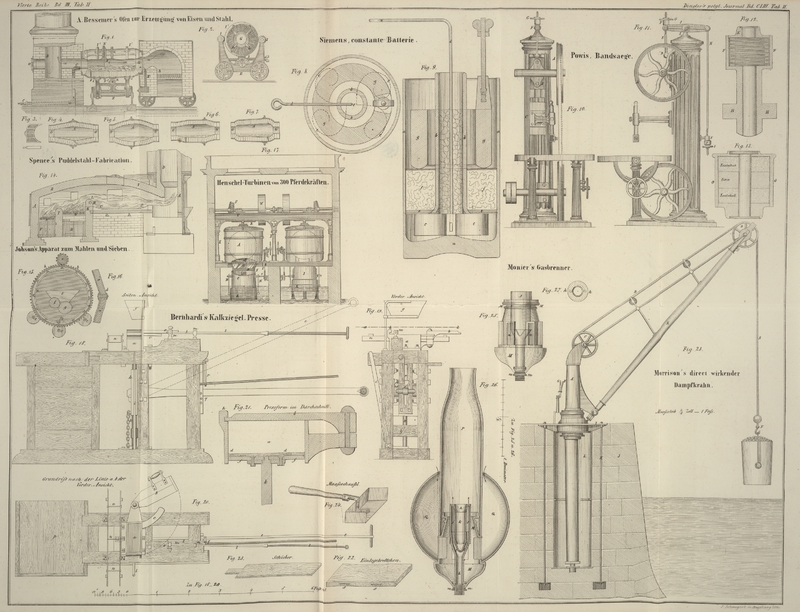

Mit einer Abbildung aus Tab. II.

Morrison's direct wirkender Dampfkrahn.

In neuerer Zeit hat die directe Anwendung des Dampfes als bewegende Kraft zum Heben

von Lasten rasch Anklang gefunden. Die Ingenieure haben endlich eingesehen, daß, wo

es nur immer die Localitäten und die allgemeinen Verhältnisse gestatten, diese

Universalkraft bei weitem am besten das Heben schwerer Lasten vollzieht, wenn diese

Arbeit mit keinen oder nur geringen Unterbrechungen bewerkstelligt werden soll. Die

directe Anwendung des Dampfes erfordert in der That nur, daß die Arbeit

ununterbrochen fortgehe, und wo dieses der Fall ist, entspricht auch die Wirkung

allen Erwartungen.

Einige sehr zweckmäßige mechanische Anordnungen zum Heben von Lasten wurden in

neuerer Zeit von Hrn. R. Morrison,

Ouseburn-Maschinenbauanstalt in Newcastle, ausgeführt. Seine

Hauptverbesserung an dem bisherigen Dampfkrahn besteht darin, daß bei dem neuen

Krahn alle Arten von Rädern, Getrieben, Achsen, Trommeln, Bremsen, gewöhnliche

Dampfcylinder, Kolbenstangen, Ventile, Ketten, Sperrräder, und der übrige

Mechanismus, welcher bisher zum Heben, Niederlassen und Drehen des Krahns in beiden

Richtungen nothwendig war, vermieden sind. Die genannten Maschinentheile sind bei

dem neuen Krahn durch einen Kolben mit biegsamer Kolbenstange ersetzt, welche

dampfdicht durch eine Stopfbüchse oben in der Krahnsäule, dann über zwei Rollen

geht, und so die Kette bildet, an der die Last angehängt wird. Bei dieser Anordnung

werden die verschiedenen Bewegungen des Krahnes mit der größten Leichtigkeit und

Pünktlichkeit ausgeführt. Das Heben der Last geschieht dadurch, daß man Dampf über

den Kolben einströmen läßt, wodurch dieser in dem Cylinder oder der hohlen

Krahnsäule bis zu einer Tiefe hinabgedrückt wird, welche der verlangten Hubhöhe

entspricht. Dann sperrt man den Dampf ab, und läßt ihn dafür in die Drehvorrichtung

einströmen, wodurch der Krahn bis in die verlangte Lage gedreht wird. Hierauf läßt

man den Dampf nach Bedürfniß rasch oder langsam aus der Krahnsäule oder dem Cylinder

entweichen, wodurch sich die gehobene Last gleichzeitig senkt. Alsdann läßt man

wieder etwas Dampf über den Kolben treten, um den ausgeleerten Eimer zu heben, und

dann in die Drehvorrichtung einströmen, um den Krahn in seine erste Lage

zurückzuführen und ihn dann neuerdings zu belasten. Diese Operationen wiederholt man

so lange, als der Krahn thätig seyn soll. Auf diese Weise kann ein Krahn mit 24 Fuß

Hubhöhe und mit einem Radius von 20 Fuß viermal in einer Minute die angehängte Last

heben, sich drehen, entladen und zurückdrehen, um wieder belastet zu werden; mit

anderen Worten, er wird vier Eimer Steinkohlen, jeden von zwei Tonnen Gewicht, in

einer Minute ausladen, oder noch mehr, wenn die Eimer schnell genug gefüllt werden

können.

Zu der Raschheit der Arbeit, welche bei diesen Krahnen möglich ist, kommt noch die

Sanftheit der Bewegung und die Vermeidung aller Stöße und Zuckungen, welche bisher

durch die Ketten und das gewöhnliche Räderwerk veranlaßt wurden. Durch diese sanfte

Bewegung werden heftige Erschütterungen des Fundamentes und eben so plötzliche

Ketten- oder andere Brüche des Krahns vermieden; dieselbe ist besonders dann

von Wichtigkeit, wenn Krahne auf den Schiffen selbst gebraucht werden, da

bekanntlich die unregelmäßige Bewegung der gewöhnlichen Krahne die Verdecke der

Schiffe sehr beschädigt.

Ehe man mit diesen neuen Krahnen Versuche anstellte, glaubte man, daß sich der Dampf

in dem Cylinder oder der Krahnsäule so stark condensiren würde, daß man die an den

Haken angehängte Last kaum einige Zeit würde schwebend erhalten können; die

Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß dieß nicht der Fall ist, und daß in der Lage der

Last keine bemerkbare Aenderung vorgeht, wenn sie an dem Taue oder der biegsamen

Kolbenstange zwanzig Minuten lang hängt, ohne daß frischer Dampf in die Krahnsäule

eingelassen wurde. In der That findet bei einem wohlproportionirten Krahn keine

merkliche Condensation des Dampfes statt, selbst nicht beim ersten Hube, wenn der

Cylinder noch kalt ist, und zum Heben von zwei Tonnen ist keine größere Kraft

nöthig, als ein Dampfdruck von zwei Tonnen auf die Kolbenfläche, wozu noch der

gewöhnliche Ueberdruck für die Reibung kommt.

Die neue Anordnung wird man mit Hülfe von Fig. 28 leicht verstehen;

dieselbe stellt einen vollständigen Uferkrahn, um Kohlen, Eisen etc. auszuladen, in

der Seitenansicht im 48sten Theile der natürlichen Größe dar. A ist die Krahnsäule oder der Cylinder, welcher aus Guß- oder

Schmiedeisen in zwei oder mehreren Theilen hergestellt werden kann, die durch

Schrauben gehörig mit einander verbunden und dann dem zu hebenden Gewichte und dem

anzuwendenden Dampfdrucke angemessen ausgebohrt werden. Die Länge des ausgebohrten

Theiles der Krahnsäule ist immer gerade so groß als die verlangte Höhe, auf welche

die Last gehoben werden soll. In den Cylinder paßt ein leichter Kolben, welcher fest

mit dem Ende der biegsamen Kolbenstange oder des Drahtseiles B verbunden ist. Dieser Kolben ist so construirt, daß wenn Dampfdruck auf

denselben stattfindet, seine Liederung sich ausdehnt und ihn dampfdicht macht;

sobald jedoch der Dampfdruck aufhört, zieht sich die Liederung oder Verpackung

zusammen, so daß der Kolben ganz leicht in dem Cylinder geht und das Gewicht des

Eimers und Taues hinreicht, den Kolben in die Höhe zu ziehen.

Das Drahtseil B geht dampfdicht durch eine Stopfbüchse

oben auf der Krahnsäule und von da über die Leitrollen C

und D, von denen die eine durch einen Ständer auf der

Krahnsäule getragen wird, während die andere in der Spitze des Krahnschnabels E liegt.

Das Drahtseil verlängert sich abwärts bis zu dem Haken F,

über welchem sich eine ovale Metallkugel befindet. Diese Kugel ist hohl gegossen,

und enthält eine Feder mit Sattel oder Bügel, welche so angeordnet sind, daß durch

dieselben die Verbindung zwischen Haken und Drahtseil hergestellt ist. Die Feder hat

den Hauptzweck, sowohl den Krahn, als auch das Tau vor dem plötzlichen Ruck zu

schützen, der beim schnellen Anheben der Last entstehen würde. Wir bemerken noch,

daß das Drahtseil viel sicherer als eine Kette ist, insofern bei demselben kein so

plötzlicher Bruch vorkommen kann, wie er oft bei Krahnketten erfolgt; auch ist ein

solches weniger als eine Kette durch die Temperaturwechsel gefährdet. Das Tau an dem

hier beschriebenen Krahn wurde aus Stahldraht angefertigt; es hat einen Zoll im

Durchmesser, könnte 10 Tonnen tragen und ist für alle Umstände hinreichend

biegsam.

Die Stopfbüchse, durch welche das Drahtseil oben in die Krahnsäule geht, ist mit

einer conischen Beilage versehen, die durch eine Spiralfeder niedergedrückt wird, so

daß sich die Verpackung immer wohl um das Drahtseil anlegt, ohne daß man die

Schrauben anziehen muß, wie es bei den gewöhnlichen Stopfbüchsen nothwendig ist.

Die Vorrichtung zum Drehen des Cylinders für die Seitenbewegungen des Krahns ist an

die Fundamentplatte angegossen, und aus einem Stücke mit derselben; sie ist genau

ausgebohrt, und enthält eine durch Metallliederungen gedichtete Platte, welche die

Stelle eines Kolbens vertritt und so an die Oberfläche der Krahnsäule befestigt ist,

daß letztere bei vorkommender Abnützung sich senken kann, ohne den Kolben

mitzunehmen, ohne also dessen freie Bewegung zu beeinträchtigen. Diese als Kolben

dienende Platte dreht sich mit der Krahnsäule, und ein ähnlicher plattenförmiger

Kolben ist an der Innenseite des Drehcylinders festgeschraubt und schließt

dampfdicht an der Oberfläche der Krahnsäule durch Metallliederung mit gewöhnlichen

Federn etc. Wird durch den Hebel G, welcher auf den

Vertheilungsschieber in der Dampfbüchse wirkt, Dampf auf die eine oder andere Seite

der Plattenkolben eingelassen, so dreht sich der Krahn nach Erforderniß rechts oder

links. In ähnlicher Weise kann durch den Hebel H,

welcher mit einem zweiten Schiebventil in der nämlichen Dampfbüchse in Verbindung

steht, Dampf durch eine Oeffnung in der Krahnsäule über den Kolben gelassen werden,

der hiedurch niedergedrückt wird und so die angehängte Last oder den gefüllten Eimer

auf die verlangte Höhe hebt. Wird dann der Dampfschieber geschlossen, so ist der

Dampf in der Krahnsäule abgesperrt, und die Last bleibt in derselben Höhe schwebend, bis der Krahn seine

Seitenbewegung gemacht und die Last über den gewünschten Punkt gebracht hat. Daß

dieß durch Bewegung des Hebels G geschieht, wurde oben

schon erwähnt. Hierauf bringt man den Hebel H in seine

entgegengesetzte Lage, und der Dampf kann dann durch ein Ausblaserohr in die

Atmosphäre entweichen, wobei die Last oder der gehobene Eimer nach dem Willen des

Krahnwärters schnell oder langsam bis zur nöthigen Tiefe sinkt. Anfangs machte man

den Einwurf, daß in Folge der Spannkraft des Dampfes es schwierig seyn würde, die

Bewegung plötzlich zu hemmen, eine solche Schwierigkeit besteht aber thatsächlich

nicht. Der Schieber, welcher das Heben bewerkstelligt, ist so eingerichtet, daß

sowohl das Heben als auch das Stillhalten plötzlich geschehen kann. Aehnlich ist

dieß bei dem Schieber für die Drehbewegung, und will man während der raschen

Drehbewegung plötzlich halten, so braucht man nur Dampf auf die entgegengesetzte

Seite des Plattenkolbens treten zu lassen. Hiedurch wird der Krahn nicht nur

augenblicklich festgestellt, sondern es bildet der elastische Dampf auch einen

vortrefflichen Preller, gegen welchen der Plattenkolben stößt. An jedem Ende der

Krahnsäule, wie auch in dem Drehcylinder ist Vorkehrung getroffen, um für den Fall

daß der Krahnwärter das Absperren des Dampfes zu rechter Zeit übersehen sollte,

Brüchen oder sonstigen Zufällen vorzubeugen.

Als man den Krahn mit Wasser statt mit Dampf probirte, fand man, daß das Anlassen und

Stillestellen rascher mit dem letztern als mit dem erstem geschehen konnte, während

die Kosten für Dampf viel geringer sind als für Wasser. An dem Krahn sind nur zwei

Röhren angebracht, nämlich eine Zuleitungs- und eine Ausblaseröhre, welche

beide unter dem Boden liegen und unter der Grundplatte durchgehen, so daß weder die

Dampf- noch die Ausblaseröhre über dem Boden sichtbar sind, wenn der Krahn

bis zur Arbeitsfähigkeit ausgerüstet ist. Die Ausblaseröhre des besprochenen Krahnes

geht in einen nahe dabei stehenden Kamin. I stellt die

Grund- oder Bodenplatte dar, an welche der Cylinder für die Plattenkolben zum

Drehen des Krahns angegossen ist. J ist die Ufermauer,

und K sind die Fundamentschrauben. L ist eine gußeiserne Fütterung der Mauer, um das

Einbringen von Wasser zu vermeiden.

Tafeln