| Titel: | Ueber den Gasbrenner des Hrn. Monier aus Marseille; Bericht von Hrn. Silbermann. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. XXX., S. 109 |

| Download: | XML |

XXX.

Ueber den Gasbrenner des Hrn. Monier aus Marseille; Bericht von

Hrn. Silbermann.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1859, S. 276.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber Monier's Gasbrenner.

Der Brenner des Hrn. Monier, Fabrikant von

Beleuchtungsapparaten (Niederlage in Paris, rue du

grand-Chantier No. 5) gehört in die Classe der sogenannten

Kronenbrenner, welche eine doppelte Luftströmung haben. Er charakterisirt sich

dadurch, daß die äußere Umhüllung des ringförmigen Raumes von Porzellan, der Brenner

selbst von Pfeifenerde ist, und daß das Zugglas, auf zwei Drittel seiner Höhe

cylindrisch, oben in einen abgestutzten Kegel übergeht, dessen obere Oeffnung einen

halb so großen Durchmesser hat, als der cylindrische Theil. Der Träger sowohl des

Zugglases als der Glaskugel, sowie überhaupt die untere Fassung, ist in einem Stücke von

Milchglas gegossen, und mit dem Brenner durch eine Schraube auf der

Gaszuführungsröhre verbunden.

Aus diesen einzelnen Theilen in ihrer eigenthümlichen Anordnung stellt Hr. Monier einen Brenner dar, welcher nicht nur eine gleiche

Lichtstärke gibt, wie andere Brenner von der nämlichen Nummer, sondern auch eine

beträchtliche Gasersparniß verursacht, während seine Flamme vollkommen ruhig brennt.

Ueberdieß hat man sich mittelst eines Stückchens Papiers, welches in 1 Decimeter

Höhe über dem Zugglas gehalten wurde, überzeugt, daß die Luft bei ihrem Austritt

keine so hohe Temperatur mehr hat, um das Papier zu entzünden; daraus geht hervor,

daß die Feuersbrünste, welche bei den gewöhnlichen Brennern so häufig vorkommen, mit

dem Brenner von Monier weniger zu befürchten sind. Ein

weiterer Vorzug desselben ist, daß der Raum senkrecht unter dem Brenner, welcher bei

den gewöhnlichen Vorrichtungen in Folge des Schattenwerfens der Metallgarnituren nur

mit einem Reflector beleuchtet werden kann, hier sein Licht direct bekommt, denn

dasselbe kann durch die gläserne Garnitur, welche die Kugel und das Zugglas trägt,

überall ausstrahlen. Die Garnitur ist ungefähr auf der Mitte ihrer Höhe mit

länglichen Oeffnungen versehen, welche der zur Verbrennung erforderlichen Luft den

Zutritt gestatten.

Der Brenner, welcher, wie schon erwähnt wurde, aus Pfeifenerde besteht, wird mit

seinem Rande aus einer steifen Masse geformt, und die Löcher werden auf einen Druck

mittelst eines Ringes durchgeschlagen, der mit gehörig angeordneten Kupferstiften

von der entsprechenden Nummer versehen ist. Nachdem der geformte Brenner hinreichend

ausgetrocknet und gebrannt worden ist, wird er mit Bleiweiß, welches mit Wasser

abgerieben wurde, aufgekittet. Der so fabricirte Brenner wird beim Gebrauche nur

härter und hat nicht den Nachtheil, sich durch Oxydation zu verstopfen, wie die

Metallbrenner. Im Falle des Zerspringens oder sonstigen Schadhaftwerdens ist

derselbe leicht und mit wenigen Kosten durch einen neuen zu ersetzen, da er nur auf

ungefähr 5 Centimes zu stehen kommt.

Bei Anwendung dieses Brenners ist der Gasverbrauch verschieden, je nachdem die

Glaskugel aufgesetzt oder abgenommen ist. Im ersten Falle, welchen der Erfinder

ausschließlich empfiehlt, ergibt sich, da die zuströmende Luft Zeit hat sich zu

erwärmen, eine auffallende Gasersparniß.

Der neue Brenner wurde mit drei verschiedenen anderen Brennern verglichen. Bei diesen

Versuchen wurde jeder der zwei zu vergleichenden Brenner mit einer Gasuhr versehen.

Nachdem bei beiden Brennern die Lichtstärken gleich gemacht waren und der Druck in

den beiden Gasuhren ebenfalls gleich war, wurde für beide Brenner der Gasverbrauch

in gleichen Zeiten

abgelesen, und um sich von der Uebereinstimmung der beiden Gasuhren zu überzeugen,

wurde ein zweiter Versuch unter denselben Umständen gemacht, nur mit dem

Unterschiede, daß die beiden Gasuhren verwechselt wurden.

Der von uns angewandte Brenner des Hrn. Monier hatte 30

Löcher, und seine Flamme, die sehr ruhig brannte, war im Vergleich mit derjenigen

der anderen Brenner schwach gelblich gefärbt. Die anderen Brenner waren:

1) ein Manchester-Brenner Nr. 6, construirt für einen Gasverbrauch von 150

Litern per Stunde unter einem Druck von 15 Millimetern

Wassersäule; dieser Brenner, welcher nur zwei schief zu einander gebohrte Löcher

hat, gibt eine Fächerflamme;

2) ein Maccaud-Brenner mit 30 Löchern;

3) ein Porzellanbrenner, dessen Stahlring 25 Löcher hatte.

Bei den Versuchen ergaben sich folgende Zahlen für den stündlichen Gasverbrauch bei

einem Drucke von 25 Millimetern Wassersäule.

Textabbildung Bd. 153, S. 111

Bezeichnung der verschiedene

Brenner; Gasverbrauch; der verschiedenen Brenner; des Brenners von Monier;

Verhältniß; Manchesterbrenner; Maccaud-Brenner; Porzellanbrenner;

Monier-Brenner ohne Glaskugel, also mit kaltem Luftzuge; Liter

Aus diesen Resultaten ersieht man, daß der Monier'sche

Brenner (mit aufgesetzter Glaskugel) eine Gasersparniß von einem Drittel gewährt.

Dieses vortheilhafte Resultat erhielt man auch bei den in Marseille angestellten

Versuchen, sowie in verschiedenen Pariser Etablissements, wo die gewöhnlichen

Brenner durch Monier-Brenner ersetzt wurden.

Endlich ist auch die Stetigkeit und Ruhe der Flamme ein wesentlicher Vorzug, welcher

sich überall herausstellte, wo der Monier'sche Brenner

Eingang fand.

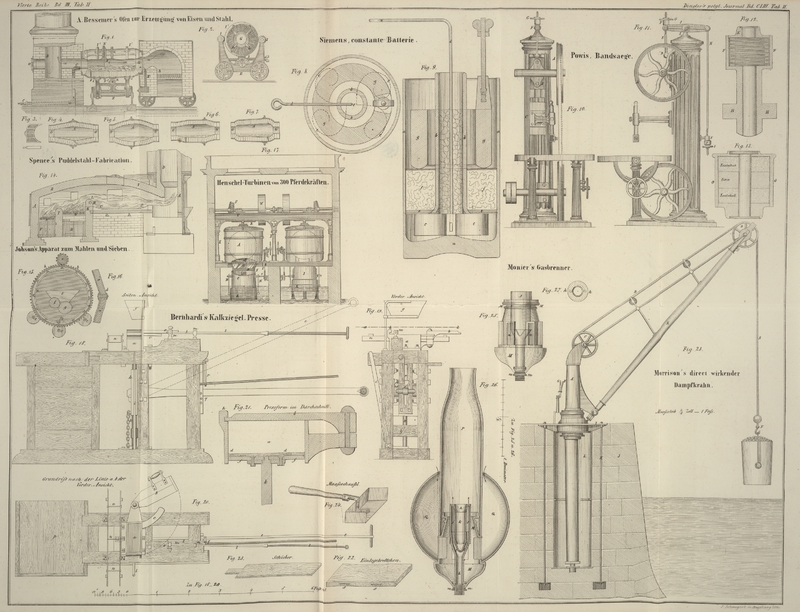

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 25 ist

die Ansicht des Brenners in seiner gläsernen Garnitur.

Fig. 26 ist

der Durchschnitt durch die Achse der Vorrichtung, wobei der Brenner, die Glasfassung

oder Garnitur, sowie das Zugglas und die Glaskugel oder Glocke zu sehen ist.

Fig. 27 ist

der Grundriß des Brenners.

Der eigentliche Brenner besteht aus drei besonderen Theilen:

1) aus der Brennerscheibe h (Fig. 26 u. 27) von

Pfeifenerde, welche aus einem abgestutzten, nach Unten gekehrten Kegel besteht, der

an seiner größern Basis mit einem vorspringenden Rande versehen ist, worin sich die

Brennerlöcher befinden, und welcher sich an die äußere Brennerröhre anschließt;

2) aus einer Porzellanröhre j, die an beiden Enden offen

ist;

3) aus einer zweiten Röhre k, welche niederer und enger,

concentrisch zur Röhre j ist, und durch zwei Arme l, l mit der Gaszuleitungsröhre L in Verbindung steht.

Fig. 26 zeigt

die Art, wie diese drei Theile mit einander verbunden sind. Einerseits ruht die

Brennerscheibe h mit ihrem Rande auf der Röhre j auf, deren Kante abgeschrägt ist, und mit ihrer

kleinern Basis auf der Röhre k, die ebenfalls eine

geeignete Form hat; die Fugen sind durch Bleiweißkitt verdichtet. Andererseits ist

die Röhre k mit der Basis der Röhre j so verbunden, daß durch diese Verbindung eine

ringförmige Kammer entsteht, welche unten mit den Armen l,

l vereinigt ist, während sie oben durch die Brennerscheibe h gedeckt wird.

Die Röhren k und L sind von

Messing; letztere, sowie die Arme l, l, sind bis zur

Vereinigungsstelle mit der Porzellanröhre j mit weißem

Email überzogen.

M ist die Glasfassung, in deren Mitte der Brenner steht.

Zu diesem Zwecke hat die Röhre L an ihrem untern Ende

eine Schulter, welche auf dem Grunde der Fassung aufruht, und außerhalb der Fassung

ein Gewinde, auf welches eine Mutter m geschraubt

wird.

Die Fassung, welche aus Milchglas gegossen ist, ist mit einer Reihe von

rechtwinkeligen Oeffnungen n (Fig. 25) versehen, durch

welche die zur Verbrennung nöthige Luft einströmt.

Das Zugglas P ist oben conisch und ruht unten auf den

durch die Oeffnungen n gebildeten Vorsprüngen auf.

Die Glasglocke Q steht auf einem kreisförmigen Rande,

welcher unterhalb der Oeffnungen n an der Fassung M angebracht ist.

Man wird bemerken, daß der Rand der obern Oeffnung an der Glasglocke das Zugglas

nicht berührt; durch den freien Spalt zwischen diesen beiden tritt die Luft in die

Glasglocke, und aus dieser durch die Oeffnungen n zum

Brenner. So bildet sich, während das Gas durch die Röhre L in die ringförmige Kammer strömt, um an den Brennerlöchern zu

entweichen, ein doppelter Luftstrom, wovon der eine zwischen der Fassung und der

äußeren Fläche des Brenners aufsteigt, und der andere durch den Cylinder k in die Höhe geht.

Hr. Monier liefert mehrere Sorten von Brennern und

Fassungen, sie unterscheiden sich aber von den beschriebenen nur durch ihre Größe

und Form.

Tafeln