| Titel: | Selbstöler für verticale Achsen, von Hrn. Silvain Péchet in Paris. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. XLII., S. 179 |

| Download: | XML |

XLII.

Selbstöler für verticale Achsen, von Hrn.

Silvain Péchet in

Paris.

Aus

Armengaud'sGénie

industriel, Juni 1859, S. 327.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Péchet's Selbstöler für verticale Achsen.

Der von Hrn. Péchet erfundene Selbstöler (patentirt

in Frankreich am 7. December 1857) zeichnet

sich durch Oelersparniß bei seiner Anwendung an verticalen Wellen, und dadurch aus,

daß er die Achsen ununterbrochen und vollkommen regelmäßig geschmiert erhält. Es

kann bei demselben in der That kein Tropfen Oel verloren gehen, die reibenden

Flächen sind beständig befeuchtet, und das Schmiermittel kann sich nicht, wie dieß

bei anderen Systemen der Fall ist, erhitzen, weil es nicht mit in die rotirende

Bewegung hineingezogen und folglich nicht an die Gefäßwände etc. geworfen wird. Bei

der Anordnung des Erfinders wechseln die Oeltropfen, welche die sich berührenden

Flächen schmieren, ohne Unterbrechung, fallen in das Reservoir zurück, und steigen von Neuem auf,

wodurch eine vollkommene, sehr regelmäßige Schmierung erzielt wird, bei welcher

weder ein Satz entsteht, noch eine Verdickung des Schmiermittels eintritt, weil die

Masse desselben niemals in Bewegung ist.

Die neue Vorrichtung läßt sich selbst bei den kleinsten Achsen, z.B. bei den Spindeln

der Spinnmaschinen, mit demselben Erfolge anwenden, wie bei Verbindungswellen,

welche sehr große Kräfte fortzupflanzen haben.

Sie ist für die Zapfen stehender Wellen eben so brauchbar wie für die Halslager, und

eignet sich für alle möglichen Durchmesser und die größten Geschwindigkeiten.

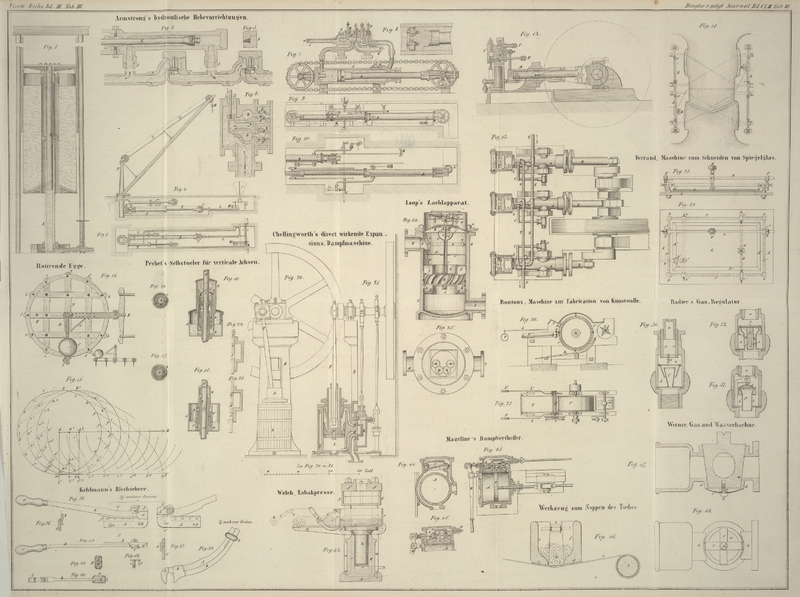

Bei Betrachtung der Figuren 16–19, welche verticale und

horizontale Durchschnitte des neuen Apparates sind, wird man leicht einsehen, daß

derselbe seinen Zweck, reibende Flächen ununterbrochen zu schmieren, erfüllt, ohne

daß dabei Oel verloren geht. Die Reibung wird natürlich hiedurch außerordentlich

verringert, und dabei noch eine große Oelersparniß erzielt.

Man kann den neuen Apparat anwenden, ohne den Durchmesser der Wellen im Halslager zu

verändern, zweckmäßiger ist es jedoch, den Durchmesser der Wellen etwas größer zu

machen, was um so eher geschehen kann, als die Schmierung ununterbrochen geschieht,

und die aus dem vergrößerten Durchmesser hervorgehende geringe Zunahme an Reibung

durch die vollkommene Oelung mehr als aufgewogen wird. Vom mechanischen Standpunkte

aus wird es immer vorzuziehen seyn, größere Berührungsflächen mit vollkommener

Oelung zu haben, als kleinere Flächen mit unvollkommener Schmierung.

Fig. 16 ist

ein verticaler Durchschnitt des an dem Halslager einer verticalen Welle angewandten

Selbstölers, und Fig. 17 ein horizontaler Durchschnitt desselben in der Höhe des

Oelgefäßes.

Das Oel befindet sich in einem Behälter A, der in seiner

Mitte mit einer Röhre oder einem hohlen Cylinder B

versehen ist, welcher die Achse umgibt, ohne sie jedoch zu berühren. Der Oelbehälter

hängt an dem zu schmierenden Lager C durch eine andere

Röhre D, welche unten Oeffnungen d hat, durch die das Oel ungehindert eindringen kann.

In das Oel taucht das untere Ende einer doppelten Röhre a,

b ein, deren innerer Theil a an die zu

schmierende Welle E durch einen Ring e befestigt ist. Unten hat die Röhre a Durchbrechungen c, welche

das Oel in den Raum zwischen den beiden Röhren a, b

gelangen lassen.

Der obere Theil der Röhre b umgibt die Verlängerung i des Lagers mit möglichst wenig Spielraum, jedoch so,

daß hier keine Reibung stattfindet.

Dreht sich die Achse und folglich mit derselben auch die doppelte Röhre a, b, so erhebt sich das Oel, welches durch die

Oeffnungen c in den Zwischenraum der Röhren a, b tritt, und schmiert beständig die reibenden

Flächen. Es geht dann zum Theil durch eine Oeffnung k

und durch das Innere der Röhre D herab, zum Theile aber

steigt es über den Rand des Lagers C, und läuft dann

außen an der Röhre D ab, welche noch mit einem

cylindrischen Mantel K umgeben ist, der an den Deckel

des Oelbehälters A angelöthet wurde.

Fig. 18

stellt eine Abänderung dieses Systems in seiner Anwendung an einer verticalen Welle

dar, und Fig.

19 ist ein verticaler Durchschnitt in der Höhe der Ausflußöffnungen.

Die Achse oder Spindel E läuft hier nicht in einem Lager,

sondern an dieselbe ist bei dem Punkt m eine metallene

Röhre M gelöthet, welche allein mit dem Lager oder den

reibenden, zu ölenden Flächen in Berührung kommt.

Der Oelbehälter A ist wie bei der vorigen Anordnung mit

seiner centralen Röhre B versehen, welche in den Raum

zwischen der Röhre M und der Achse zu liegen kommt. Das

Lager besteht aus einem röhrenförmigen Stücke C, welches

mit Löchern d versehen ist. Die Röhre M ruht mit ihrem unteren Rande auf der Grundplatte des

Lagers, und mit einer ringförmigen Schulter n auf dem

oberen Rande des Lagers C. Eine Röhre N ist durch eine Bajonettkuppelung auf den cylindrischen

Theil des Lagers C aufgesteckt, und hat den Zweck, die

Achse durch einen inneren Ansatz o, der über n liegt, gegen Aushebungen zu schützen.

Das Oel schmiert zuerst die reibenden Flächen, und erhebt sich dann in Folge der

Rotation zwischen der Röhre M und den Cylindern C und N, um bei den

Oeffnungen k auszufließen.

Tafeln