| Titel: | Maschine zum Schneiden der Spiegelgläser, von Hrn. Ferrand in Paris. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. XLV., S. 186 |

| Download: | XML |

XLV.

Maschine zum Schneiden der Spiegelgläser, von

Hrn. Ferrand in

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juni 1859, S.

325.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

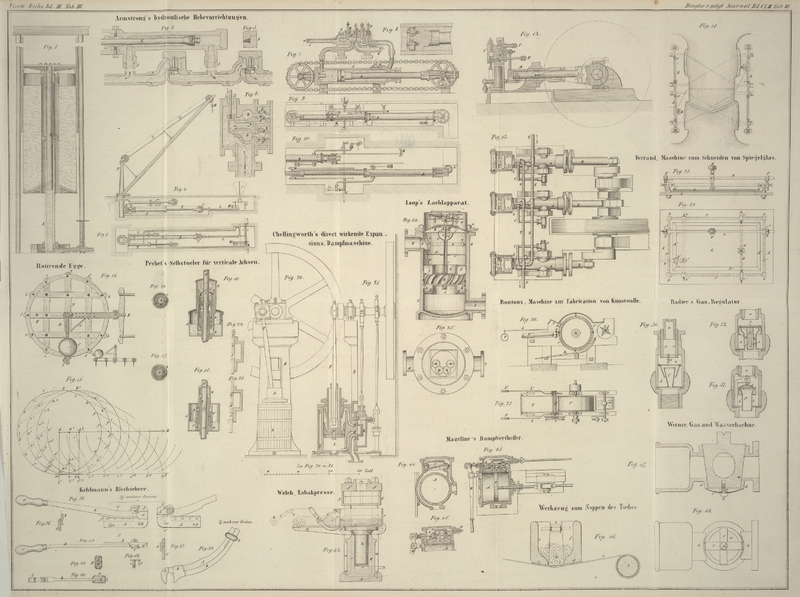

Ferrand's Maschine zum Schneiden der Spiegelgläser.

Das Schneiden der Spiegelgläser geschieht bekanntlich von Hand mittelst eines

Diamantes und eines Lineales, wobei das zu beschneidende Glas auf einer ebenen

Fläche liegt und das Lineal als Leitung oder Führung dient.

Diese Operation ist mit erheblichen Uebelständen verbunden: das Lineal läßt sich

schwer in seiner Lage erhalten, bleibt nicht gerade; die Hand zittert in Folge des

Quecksilbereinflusses, wenn belegte Gläser geschnitten werden; die Hand neigt sich

mehr oder weniger, und die Schnittlinie wird deßhalb selten gerade. Eine große

Schwierigkeit besteht außerdem darin, die Tafeln vollkommen rechtwinkelig zu machen,

oder ihnen andere, mehr oder weniger verschiedene Winkel zu geben, wozu bisher

Schablonen gebraucht wurden, welche wie das Lineal dem Arbeiter als Führung oder

Leitung dienen.

Die von Hrn. Ferrand erfundene Maschine (patentirt in

Frankreich am 6. Februar 1858) beseitigt die genannten Uebelstände, und überdieß

kann die Arbeit mit derselben sehr rasch ausgeführt werden.

Fig. 28 ist

ein verticaler Längendurchschnitt, und Fig. 29 ein Grundriß

derselben.

Man ersieht aus diesen beiden Ansichten, daß die Maschine aus einem hölzernen Tische

A besteht, worauf vier kleine Säulchen B befestigt sind, welche die starken Schienen oder

Lineale C, C' tragen.

Sowohl die der Länge nach als auch die querüber liegenden Lineale C, C' sind in Centimeter, nach Erforderniß auch noch in

Millimeter eingetheilt. Sie dienen vier kleinen Schiebern c,

c¹, c², c³, welche auf den Linealen gleiten und durch Stellschrauben

festgestellt werden können, als Führung.

Ein Rahmen A' dient dazu, die Ränder der Glastafel nach

zwei Richtungen hin festzuhalten, so daß dieselbe immer vollkommen parallel zu den

eingetheilten Linealen C, C' liegt.

Will man nun eine Glastafel G nach einem gegebenen Maaße

zuschneiden, so steckt man vorläufig in das Loch f des

Schiebers c³ eine Art Gabel F, die unten einen runden Zapfen hat.

Ist der Schieber c³ auf dem verlangten

Theilstriche des Lineals durch seine Stellschraube eingestellt, so verschiebt man

auf der andern Seite den Schieber c², der

ebenfalls mit einem Loche d versehen ist, bis zum

entsprechenden Theilstriche, und zieht seine Stellschraube ebenfalls an. Hierauf

nimmt man ein großes, genau abgehobeltes Lineal D, auf

welchem der Diamantträger D' (Fig. 28) sich verschieben

läßt, und welches an einem Ende mit der Hülse F'

versehen ist, die ebenfalls unten einen Zapfen hat. Diesen Zapfen steckt man in das

Loch d, während das andere Ende des Lineals in die Gabel

F auf dem Schieber c³ zu liegen kommt.

Da nun das Lineal D in Folge der oben erwähnten

Eintheilungen genau gleichen Abstand von dem Lineale C

hat, so braucht man nur den Knopf H des Diamantträgers

an sich zu ziehen, um das Glas in einer Richtung vollkommen gerade abzuschneiden. Um

die Glastafel nun auch in der anderen Richtung zu beschneiden, hebt man das Lineal

D aus, und bringt es in die in Fig. 29 durch punktirte

Linien angedeutete Lage. Auf den Linealen C, C befinden

sich ähnliche Schieber c, c' wie auf den Linealen C', welche ganz denselben Zweck haben, und zur Aufnahme

der Gabeln F ebenfalls mit Löchern versehen sind. Hat

man diese Schieber auf die nöthige Breite der Glastafel eingestellt, so zieht man

wieder den Diamant gegen sich, und die Glastafel wird vollkommen rechtwinkelig zum

ersten Schnitte durchschnitten seyn, da die vier Lineale C,

C und C', C' rechtwinkelig und parallel zu

einander stehen.

Der Tisch A ist da, wo das Glas aufliegt, mit Filz, Tuch,

Kautschuk oder einer ähnlichen Substanz überzogen, die von dem Rahmen A' gehalten wird.

Wir haben nun noch das Verfahren anzugeben, um Glastafeln mit abgerundeten Ecken zu

erhalten. Auf zwei Hülfsschiebern h, h' liegt ein

ebenfalls eingetheiltes (punktirt gezeichnetes) Lineal I, welches mit einem Schieber i (wie diejenigen

c, c¹, c²,

c³) versehen ist; diesen Schieber i stellt man je nach dem Bogen, den man beschreiben will, fest. Man

bedient sich alsdann des Lineales D wie eines

Stangenzirkels, und beschreibt aus dem Mittelpunkte i'

einen Bogen, der die Entfernung des Diamantes von i' zum

Radius hat. Natürlich muß der Diamant bei dieser Operation um einen rechten Winkel

gedreht werden. Man kann auf diese Weise nach Erforderniß ganze Kreise beschreiben,

oder auch mehr oder weniger lang gestreckte Ovale, je nachdem man die Mittelpunkte

c, c¹, c²,

c³ versetzt. Schließlich ist noch zu

erwähnen, daß das Lineal D, obgleich es sehr stark ist,

doch Biegsamkeit genug hat, um dem Druck des Arbeiters auf den Diamant nachzugeben,

so daß dieser unter günstigen Bedingungen schneidet.

Tafeln