| Titel: | Neue rotirende Egge; mitgetheilt von J. Pintus, Maschinenfabrikant in Berlin. |

| Autor: | Isidor Pintus |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. XLVII., S. 190 |

| Download: | XML |

XLVII.

Neue rotirende Egge; mitgetheilt von J. Pintus, Maschinenfabrikant in

Berlin.

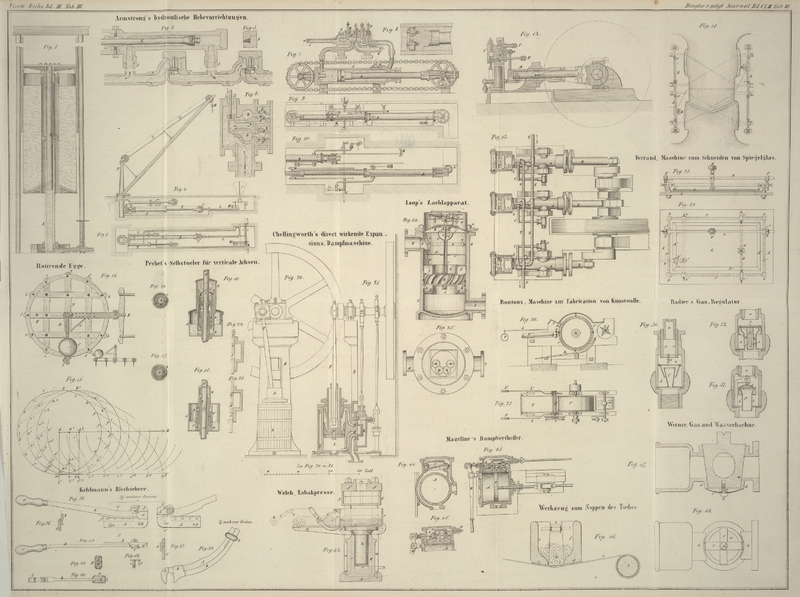

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Neue rotirende Egge.

Die hier zu beschreibende, neue und ganz originelle, von dem Gutsbesitzer Grund in Pommern erfundene Egge, welche vermöge einer

äußerst sinnreichen und sehr einfachen Construction bei dem Fortbewegen von selbst

rotirt, dürfte alle bisherigen leichten Eggen bald gänzlich in den Hintergrund

drängen. Die großen Vortheile dieser Egge sind folgende:

1) die Zinken beschreiben, wie aus der unten entwickelten Theorie hervorgeht,

parabolische Bahnen, die sich unter einander fortwährend kreuzen, so daß fortan ein Quer-

und Rundeggen nicht mehr erforderlich ist. Es ist bekannt, daß das bisherige Eggen

in der Runde die Pferde leicht schwindlig und dumm macht;

2) die Zinken schärfen sich durch das gleichmäßige Abnutzen von allen Seiten stets

selbst;

3) ein Verstopfen durch das ausgeeggte Unkraut ist nicht möglich;

4) der Boden wird so vollständig zerkrümelt und geebnet, wie durch keine andere

Egge;

5) diese Egge kann auch als gerade gewöhnliche oder als Rhomboidal-Egge

benutzt werden.

Beschreibung.

Sechs Balken 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fig. 14, sind kreuzweis

verbunden. Die Endpunkte sind mittelst einer starken Eisenschiene in der Peripherie

eines durch diese Schiene gebildeten Kreises befestigt. An sämmtlichen

Kreuzungspunkten, mit Ausnahme des Mittelpunktes, befinden sich starke eiserne

Eggenzinken eingeschraubt. Im Mittelpunkte der Kreisegge befindet sich ein starker

eiserner Zapfen A, um den sowohl der Zugbaum A, B, als der Hebel A, D

drehbar befestigt sind. Der Winkel, den AB mit AD machen soll, wird durch einen Haken x bestimmt, welcher in entsprechende Löcher in A, B eingreift. Auf dem Hebel B befindet sich die eiserne Kugel C,

verschiebbar und mittelst eines kleinen Keils befestigt. Die Anspannung geschieht

bei B.

Befindet sich die Kugel C in der Fig. 14 angegebenen Lage,

so rotirt die Egge bei dem Fortziehen um den Punkt A. Je

näher am Drehpunkte A sich die Kugel befindet, um so

langsamer, je weiter von A, um so schneller dreht sich

die Egge.

Wird der Haken x gelöst und der Hebel mit der Kugel auf

den Punkt E gestellt, so dreht sich die Egge gar nicht;

soll dieser Fall eintreten, so werden die Haken y, z in

die Löcher bei A eingehakt; sie wirkt also, wie eine

gewöhnliche Egge. Wird AB in diagonaler Richtung

zu den von den Balken gebildeten Rechtecken festgestellt, so wirkt die Egge wie eine

Rhomboidal-Egge.

Theorie.

Wird der Mittelpunkt A der Egge Fig. 15 in der Richtung

nach B und der Schwerpunkt des ganzen Systems, welcher

sich in C befindet, parallel mit AB fortbewegt; wird ferner der Winkel BAC constant gedacht und der Schwerpunkt C außerhalb der Egge angenommen, so wird eine Rotation

der Egge in der Horizontalebene eintreten, welche der eines Wagenrades in der

verticalen Ebene analog ist, das heißt die bei der Lage A der Scheibe mit abcd etc. bezeichneten

Punkte der Peripherie werden auf den durch punktirte Linien angedeuteten Bahnen die

Lagen a¹b¹c¹d¹... a²b²c²d² etc.

einnehmen, sobald der Mittelpunkt die Lagen A¹A² etc. erreicht. Die Bahnen aa¹a² etc.

sind also die Furchen, welche die Zinken der Egge bilden. Es leuchtet ein, daß die

eben gebildeten Furchen der vorderen Zähne (hier a bis

i) stets von denen der hinteren Zähne (hier l bis s) gekreuzt

werden.

Tafeln