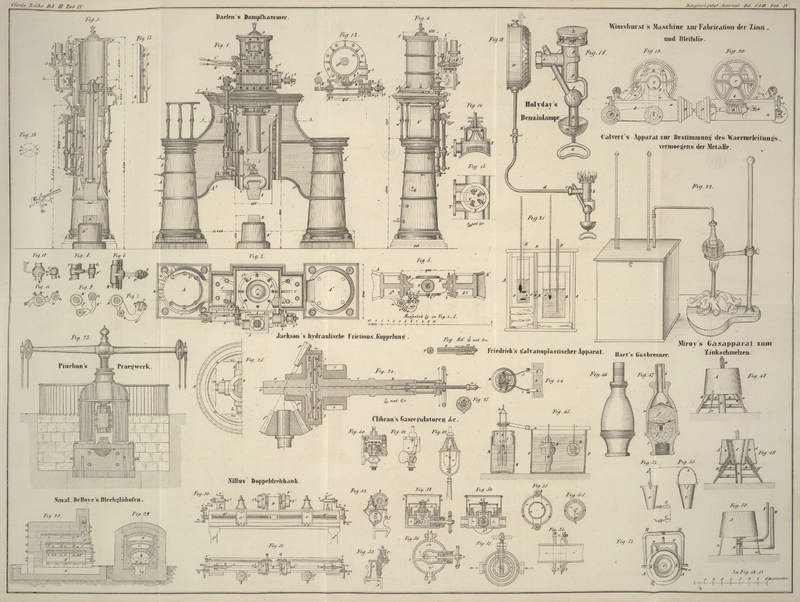

| Titel: | Daelen's Dampfhammer, construirt vom Maschinenbauer Egells in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. LXVI., S. 243 |

| Download: | XML |

LXVI.

Daelen's Dampfhammer, construirt vom Maschinenbauer Egells in Berlin.Nach einem Vortrag des Fabrikanten Schwarzkopf im Verein für Eisenbahnkunde zu

Berlin am 14. December v. J. kommen unter den gegenwärtiggebräuchlichen

Dampfhämmern besonders drei Arten in Betracht, 1) die Nasmyth'schen, 2) die Condie'schen und 3)

die Daelen'schen. Die Nasmyth'schen, seit 16 Jahren in Gebrauch, haben den Nachtheil, daß

bei der hohen Stellung des Dampfcylinders, dessen Kolbenstange am unteren Ende

den eigentlichen Hammer trägt, die Erschütterungen in ungünstiger Weise

übertragen werden und daß die Kolbenstangen sehr leiden. Ersteres wird bei den

Condie'schen Hämmern, bei welchen das schlagende

Gewicht durch den Cylinder selbst gewonnen wird, in vortheilhaftester Weise zwar

vermieden, um so vergänglicher aber ist bei denselben das den Dampf dem Cylinder

zuleitende Rohr als Kolbenstange. Dem zweiterwähnten Uebelstande bei den Nasmyth'schen Hämmern wird durch Anwendung thunlichst

elastischer und demnach entsprechend schwacher Kolbenstangen noch am einfachsten

entgegengetreten. Beispielsweise ist diese Stärke für die Hämmer von 60 Cntr.

Gewicht in dem Borsig'schen Eisenwerke zu Moabit mit

Vortheil von 3 1/2 Zoll auf 1 3/4 Zoll Durchmesser vermindert worden.Abgesehen von den unter andern in der Krupp'schen

Gußstahlfabrik bei Essen benutzten Dampf-Stielhämmern sind es die seit fünf Jahren vorzugsweise häufig gebauten Daelen'schen

Dampfhämmer, welche sich als zweckentsprechend construirt bewährt

haben. Bei denselben bildet der Kolben den Hammer, welcher zu diesem Behufe

bei kleineren Abmessungen aus Schmiedeeisen, bei größeren aus Gußeisen in einem

Stück hergestellt wird. Der Betrieb dieser Hämmer ist besonders leicht und

einfach, wenn die Apparate mit dem Wilson'schen

Entlastungsschieber (beschrieben im polytechn. Journal Bd. CLI S. 252) versehen sind.A. d. Red.

Aus Armengaud's Publication industrielle, t. XI, durch das

polytechnische Centralblatt, 1858 S. 567.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Daelen's Dampfhammer.

Fig. 1 stellt

diesen Dampfhammer in der Vorderansicht dar, Fig. 2 ist der Grundriß

desselben, Fig.

3 ein Querschnitt durch die Mitte des Cylinders, Fig. 4 ist der Hammer von

der linken Seite aus gesehen, mit den Mechanismen, durch welche der Kolbenhub

veränderlich gemacht wird, Fig. 5 ein

Horizontaldurchschnitt nach der Richtung 1, 2.

Der Hammer besteht aus folgenden wesentlichen Theilen: 1) dem Gestelle, dem festen

Theil des Hammers mit seinem Amboß; 2) dem verticalen Hammerklotz mit seiner Stange

und dem an dieser befestigten Dampfkolben; 3) dem Dampfcylinder mit den

Steuerungstheilen; 4) den Mechanismen, durch welche die Schieberbewegung, der

Hammerhub und die Stärke der Schläge regulirt werden.

Das Gestelle besteht aus zwei einzelnen für sich gegossenen Säulen A, A¹. An jeder dieser beiden Säulen sind starke

Rippen A² angegossen, welche die Führungen

aufnehmen. Diese sind auf ihrer ganzen Länge gehobelt und, damit die Bewegung des

Hammers zu jeder Zeit vertical ist, mit den Rippen A² starke Schrauben B (Fig.

5) verbunden. Oberhalb der Säulen A, A¹

ist eine Platte C, welche zu beiden Seiten auf den

Rippen der Säule aufgeschraubt ist. Auf dieser Platte, die oben noch durch besondere

Nippen verstärkt ist, ruht der Dampfcylinder, welcher den zur Bewegung des Hammers

dienenden Kolben enthält. Der schmiedeeiserne Amboß D

liegt in der gußeisernen Chabotte D¹, welche auf

der Fundamentplatte der ganzen Maschine aufruht. Die Platte selbst liegt auf einer

massiven Balkenlage, damit sie den Stößen des Hammers Widerstand leisten kann. Der

Hammer E besteht wie der Amboß aus Schmiedeeisen und ist auf der Bahn

verstählt. Derselbe ist in der Grundfläche eines schweren eisernen Blockes E¹, der an dieser Stelle eine Verstärkung hat,

eingelassen und durch einen Schwalbenschwanz verbunden. An diesen Block E¹ ist ein Cylinder F

angegossen, durch welchen seiner ganzen Länge nach die Kolbenstange geht, eine

Anordnung, welche sich den bisher gebräuchlichen gegenüber durch ihre Solidität

empfiehlt. Diese Kolbenstange F¹ ist oben mit dem

Kolben F² durch Schraube und Mutter verbunden.

Bei dieser Einrichtung umgeht man die Nachtheile, welche den Dampfhämmern gewöhnlich

vorgeworfen werden, nämlich die, daß, wenn man die Geschwindigkeit des Hammers oder

den Dampfdruck vergrößern will, die Kolbenstange und der Kolben selbst durch die

Einwirkung des Stoßes Brüchen ausgesetzt werden. Der Kolben F² selbst hat die Einrichtung eines gewöhnlichen Dampfkolbens mit

metallener Liederung und einer gußeisernen Bodenplatte f.

An der Hammerstange ist ein Vorsprung e, der nach einer

schiefen Ebene geformt ist, angegossen. Derselbe bewirkt vermittelst einer weiter

unten zu besprechenden Hebelverbindung die Dampfvertheilung und ist der starken

Benutzung wegen mit einer Lage Stahl bedeckt. Der Dampfcylinder ist an der einen

Seitenfläche seiner ganzen Höhe nach gehobelt, und auf dieser gehobelten Fläche ist

der gußeiserne Schieberkasten, in welchem der Vertheilungsschieber H¹ liegt, aufgeschraubt. Auf dem oberen Spiegel

dieser gehobelten Fläche liegt ein kleiner Messingschieber i, der in einem Weiten gußeisernen Schieberkasten I¹ liegt. Durch diesen Schieber i wird

der Dampf, nachdem er den Hammer gehoben hat, über den Kolben geleitet; hier wirkt

er noch durch seine Expansion und ertheilt den Schlägen des Hammers gegen die

Arbeitsstücke eine mehr oder weniger intensive Wirkung. Ueber der Schieberkammer H liegt noch eine kleine Kammer J, in welcher in horizontaler Richtung ein Schieber J¹ bewegt werden kann, der als Zulaßventil für den durch die Röhre

j einströmenden Kesseldampf dient und mit der Hand

gestellt wird; er ist der eigentliche Regulator, weil man mit ihm nicht nur den

Hammer sofort anhalten, sondern auch nach Bedarf der zu leistenden Arbeit die

Dampfmenge beliebig vermehren und vermindern kann. Dieser Schieber erhält seine

Bewegung durch einen Hebel K¹, welcher sich an

einer kleinen Welle k dreht. Diese letztere findet ihre

Auflagerung auf zwei Lappen h, h¹, die an den

Schieberkasten H angegossen sind; der Handgriff, welcher

an den Hebel H angeschmiedet ist, gestattet, den

Dampfzutritt in den Schieberkasten H zu reguliren.

Um die Handhabung der verschiedenen Hebel, welche zur Regulirung der Hammerbewegung

dienen, zu erleichtern, muß man dem Arbeiter einen Platz anweisen, von welchem aus

er dieselben bequem zur Hand hat. Zu diesem Zwecke befinden sich an der Säule A die kleinen Fußtritte a,

welche in Form einer Wendeltreppe angeordnet sind, und auf welchen der Arbeiter bis

auf das mit einem Geländer umgebene Plateau a¹

gelangen kann; oben ist der Dampfcylinder durch einen Boden g geschlossen, der mit einem Hahn zum Schmieren des Kolbens versehen ist;

unten ist der Boden g¹ aufgeschraubt und durch

eine Stopfbüchse abgedichtet; die Rippen g², mit

denen sich der Cylinder an die Platte b anschließt,

dienen zur Absteifung desselben.

Fig. 12 zeigt

den Horizontaldurchschnitt des Dampfcylinders nach der Richtung 3, 4 mit der

äußersten Stellung des Schiebers H¹. Die

Schieberstange L nimmt an ihrem Ende einen Dampfkolben

auf, welcher in einem an den Schieberkasten H

angegossenen Cylinder L¹ gerade geführt wird. Die

Stange L geht durch den Deckel l hindurch und endigt in eine Scheibe l¹, die eine starke Kautschukfeder gegen einen gleichen Schieber l andrückt. Der Schieber l² wird von einem schmiedeeisernen Bügel l³ festgehalten, der auf dem Deckel befestigt ist. Diese

Kautschukgarnitur hat den Rückgang des Schiebers von Rechts nach Links beim Steigen

des Hammers zu erleichtern und die Wirkung der an der Hammerstange angegossenen Nase

e zu unterstützen. Auf der anderen Seite des

Schieberkastens H¹ endigt die Stange in einen

Kopf, der vermittelst einer Nuth das Ende eines horizontalen Hebels M aufnimmt. Dieser letztere ist auf das Ende der

stehenden Welle M¹ aufgekeilt und ertheilt durch

seine Schwingungen dem Schieber H¹ eine

hin- und hergehende Bewegung. Die Welle M¹

ist vertical aufwärts verlängert und ruht in einer Pfanne m, die an eine der Rippen der Säulen befestigt ist; außerdem sind in

verschiedener Höhe noch mehrere mit der Welle schwingende Theile angebracht. Der

obere Theil ruht in einem Halslager m¹, welches

auf der Platte b befestigt ist.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende: Nehmen wir den Hammer im Zustande der

Ruhe an, so wird durch Niederdrücken des Handgriffs K¹ der Schieber J¹ verschoben, und

dem Dampf der Zutritt zum Schieberkasten H eröffnet.

Hier drückt er auf den Kolben L im Cylinder L¹ und bringt dadurch den Vertheilungsschieber in

die in Fig.

12 angegebene Lage. Die Folge hiervon ist, daß der Canal N frei wird und dem Dampf den Zutritt unter den Kolben

gestattet, wodurch der Hammer zum Steigen kommt.

Beim Aufsteigen trifft die Nase l gegen die Laufrolle O, welche in der Gabel eines gekrümmten Hebels O¹ läuft, und dieser ist, wie Fig. 6 und 7 zeigen, auf die

horizontale Achse M¹ so befestigt, daß er an

derselben auf- und niedergeschoben werden kann. Durch den Anstoß der Nase I an die Laufrolle O wird

M¹ von rechts nach links gedreht und dadurch

der Hebel M in Schwingung versetzt; dabei nimmt der

letztere den Schieber H¹ in seiner Bewegung mit

und bringt ihn in die in Fig. 12 punktirt

angegebene Stellung. Diese Bewegung wird durch die Kautschukfeder unterstützt,

welche nach ihrer Compression durch den Kolben L den

Schieber zurückschiebt und wieder in die Stellung zurückgeht, welche sie vor der

Compression hatte. Der Dampf, der vorher gegen die untere Fläche des Kolbens wirkte,

tritt durch den Schieber H¹ in den Dampfcanal N¹ und aus diesem in die Schieberkammer I; von hier tritt er über den Kolben und unterstützt

nach Maaßgabe der Oeffnung, welche der Schieber i läßt,

den Schlag des Hammers, welcher durch den Hammermeister mit Hülfe eines um die Achse

K drehbaren Hebels i¹ durch die Hand regulirt wird.

Soll der Hammer ganz selbstthätig wirken, so muß er nicht nur selbst die Stellung des

Schiebers ändern, sondern der Schieber muß auch, so lange der Hammer niedergeht, in

seiner Lage verbleiben, damit der Dampf, welcher gegen den Kolben gedrückt hat,

durch die Austrittsmündung N² und den an den

Cylinder G angegossenen Rohrstutz N³ entweichen kann. Ist der Kolben in seiner höchsten Stellung, so

hat der Schieber die in Fig. 12 punktirte

Stellung; und der Dampf würde, wenn der Hammer beim Niederfallen die Laufrolle O verläßt, durch seinen Druck gegen den Kolben L die vom Schieber H¹

bedeckte Oeffnung wieder öffnen. Um dieß zu vermeiden, ist auf der stehenden Welle

M¹ eine Knagge P

befestigt, welche mit einer zweiten an der stehenden Welle Q befestigten Knagge P zusammen treffen kann.

Die Welle Q läuft in einer Pfanne m², die an der Rippe der Säule A

befestigt ist, und erhält oben ihre Leitung durch ein Halslager q¹; außerdem ist diese Welle durch zwei Stifte

p¹ mit einem rectangulären bandartigen

Eisenstreifen S verbunden, welcher sich gegen eine an

der Führung befestigte Flachfeder R anlegt. Die Feder

R drückt das Eisenband nach vorn, und dadurch wird

der Welle Q eine oscillirende Bewegung ertheilt. Bei

dieser Bewegung faßt eine Stufe an der Knagge P¹

das Ende der Knagge P, gerade während der Schieber durch

die Einwirkung des kleinen Kolbens L sich von links nach

rechts zu bewegen sucht. Die Knagge P¹ verhindert

diese Bewegung, so daß der Dampf so lange oberhalb des Kolbens wirken kann, bis der

Hammer seinen Schlag ausgeführt hat. Beim Auftreffen des Hammers auf den Amboß

ändern sich sofort alle Stellungen der Bewegungsmechanismen.

Dieser Hammer ist wie der Nasmyth'sche mit einem

beweglichen Hebel D versehen, welcher auf einer kleinen

flachen Feder t ruht und frei in einer an der Hammerstange

befestigten Achse schwingt. Die Feder D ist an einem

Vorsprung der Hammerstange befestigt.

Vermöge der Trägheit nimmt der Hebel D beim Auftreffen

des Hammers auf den Amboß das Bestreben an, auf und nieder zu gehen, und drückt

daher einen Augenblick auf die Feder d. Beim Niedergehen

beschreibt der Hebel D einen Kreisbogen und wird dabei

in der schiefen Ebene e, durch welche er hindurch geht,

geführt. Dabei trifft er gegen das Blatt S und drückt

dasselbe gegen die Feder R zurück; mit derselben

Geschwindigkeit steigt er dann auch wieder in die Höhe, bis er in die in Fig. 1

dargestellte Lage kommt. Diese plötzliche Umsteuerung genügt, den Hammer

auszurücken, und der Schieber, der nun durch kein Hinderniß mehr festgehalten wird,

setzt seinen Weg fort, macht die Oeffnung N wieder frei

und gestattet dem Kesseldampf, unter den Kolben in den Cylinder zu treten und den

Kolben mit dem Hammer zu heben. Der Dampf oberhalb des Kolbens wird durch den

Gegendruck des gegen die untere Kolbenfläche wirkenden Dampfes kräftig

herausgetrieben und entweicht durch die Mündung N².

Die Umsteuerung wird auf folgende Weise bewirkt: Wenn der Hebel D das Blatt S gegen die

Feder zurück drückt, wird die Welle Q in Schwingungen

versetzt. Dabei wird die Knagge P¹ mitgenommen,

so daß sie die Welle frei zu ihrer Umdrehung läßt. Durch die Kautschukfeder zwischen

den Platten C¹ und C² kann nun, da die Welle M¹ nicht

an der Drehung gehindert ist, der Schieber H¹

zurückgedrückt werden.

Ganz schwache Hammerschläge werden wie gewöhnlich dadurch hervorgebracht, daß der

Maschinist Dampf unter den Kolben läßt, ehe der Hammer vollständig niedergefallen

ist.

Auf diese Weise kann man sogar den Hammer in seinem Niederfallen aufhalten. Man

bewirkt dieß, indem man den Hebel U von rechts nach

links verschiebt.

Dieser Hebel dreht sich lose auf der Welle M¹

(Fig. 10

und 11) und

endigt in eine Nase u, welche gegen eine gleiche u¹ auf der Welle Q

trifft. Dreht man nun den Hebel U, so verstellt man u¹ und dreht dadurch die Knagge P¹ mehr als gewöhnlich. Diese fällt mit ihrer

zweiten Stufe ein, wenn der Schieber rückwärts geht, und dadurch erhält der Schieber

so viel Spiel, daß der Dampf unmittelbar vor den Kolben treten kann. Der Hebel U ruht auf einer kleinen schmiedeeisernen Stütze z, die auf der Platte C

befestigt ist. Diese Stütze hat zwei Kerben, in deren eine man je nach Bedarf den

Hebel U einlegt.

Zu demselben Resultat kann man auch ohne Dampfverlust gelangen. Zu diesem Zweck zieht

man mit Hülfe des Hebels den Schieber i¹ in eine

solche Lage, daß er

den Dampfweg N¹ verdeckt. Verhindert man auf

diese Weise den Eintritt des Dampfes, so bleibt derselbe unter dem Kolben, oder

entweicht nur langsam.

Eine andere Dampfvertheilung ist in Fig. 14 bis 16

dargestellt. Diese Anordnung besteht darin, daß auf einem an den Cylinder

angegossenen Spiegel ein Kreisschieber sich bewegt. Wenn der Dampfhammer nicht in

Thätigkeit ist, so hat der Kreisschieber M die Stellung

aa¹ in Fig. 16. Ist der Hammer

im Gange, so dreht man vermittelst des Hebels G den

Kreisschieber M, so daß er die Stellung b¹ annimmt. Dadurch wird der Dampfweg E, welcher die Mündung des Rohres D bildet, mit dem Canäle U in Verbindung

gesetzt, und der Dampf kann mithin unter den Kolben treten und ihn heben.

Gleichzeitig entweicht der Dampf über dem Kolben durch die Canäle O, A, und zwar steht O mit

dem oberen Schieber des Dampfcylinders und A mit der

Atmosphäre in Verbindung. Der Schieberkasten M¹

ist am Dampfcylinder befestigt, und zwar dient als Verbindungsfläche der Spiegel N, in welchem die Canäle O, A, E,

U liegen.

Wenn der Kolben in seiner höchsten Stellung angekommen ist, so wirkt die am unteren

Theile angebrachte schiefe Ebene gegen die Walze i des

Hebels K und ertheilt dem Kreisschieber die Stellung cc¹; dadurch werden die Canäle U und O in Verbindung

gesetzt, und der Dampf, welcher den Kolben gehoben hat, tritt über den Kolben, wo er

durch Expansion arbeitet. Bei dieser Einrichtung arbeitet der Hammer schneller und

kräftiger als ein bloß durch sein eigenes Gewicht niederfallender Hammer.

Die Bewegung des Kreisschiebers wird mit dem Hebel G

(Fig. 16)

durch die Hand ausgeführt. Die Drehachse g des Hebels

G trägt ein Gegengewicht l und einen Aufhalter m, welcher am Gestelle

hingleitet und den Hebel verhindert, weiter auszuschwingen.

Die Fallhöhe des Hammers wird auf folgende Weise regulirt: An der Knagge P ist vermittelst eines Stiftes eine kleine Welle V, die auf ihre ganze Länge mit Schraubengewinde

versehen ist, befestigt. Diese Welle ist vertical und parallel zu M¹ Q, und geht durch

den gekrümmten Hebel O¹, welcher mit einem Ring

O, der zugleich als Mutter dient, versehen ist. Am

Ende der Welle V sitzt ein kleines Diagonalrad v, das in ein größeres v¹ eingreift. Die Welle des letzteren dreht sich lose in einer Hülse

X, die auf der Welle M¹ sitzt, und endigt in eine Kurbel x, die

der Maschinist bequem zur Hand hat. Stellt man z.B. die Fallhöhe des Hammers am

größten, so dreht man vermittelst x das Rad v¹. Dadurch werden v

und V ebenfalls gedreht, die letztere hebt den

Winkelhebel O¹ mit seiner Laufrolle, und es

trifft nun die schiefe Ebene e die Laufrolle erst später als

vorher. Der Schieber H¹ also schließt die

Eintrittsöffnung n erst später. Der Hebel O¹ kann auf der Welle M¹ höher oder tiefer gestellt werden, indem er mit Federn versehen

ist, die in Nuthen an der Welle V eingreifen. Will man

dagegen die Fallhöhe verkleinern, so muß man die Kurbel x nach der entgegengesetzten Richtung drehen. Die Laufrolle, die nun

tiefer als vorher sich einstellt, trifft die schiefe Ebene früher und der Canal N wird demgemäß auch früher geschlossen.

Tafeln