| Titel: | Hydraulische Frictions-Kuppelung, von P. R. Jackson. |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. LXVIII., S. 251 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Hydraulische Frictions-Kuppelung, von

P. R.

Jackson.

Aus der schweizerischen polytechnischen Zeitschrift, Bd.

IV S. 42.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

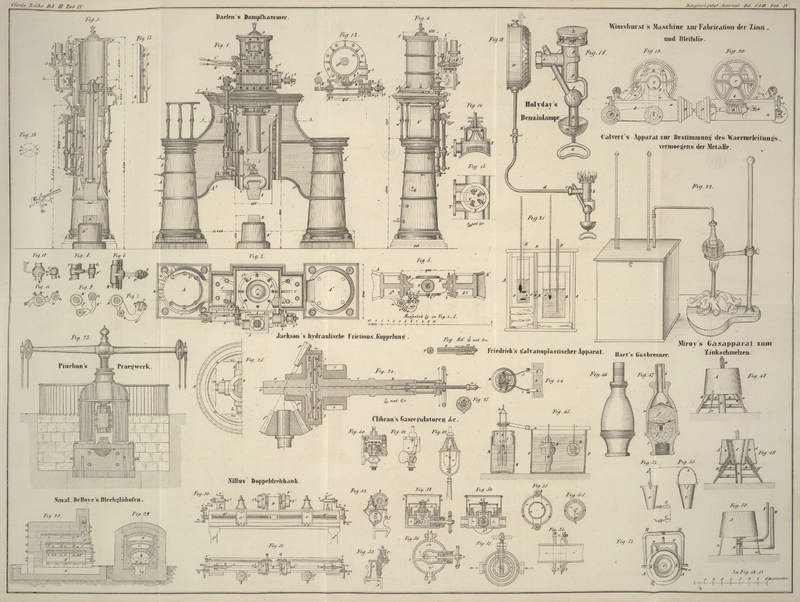

Jackson's hydraulische Frictions-Kuppelung.

Diese Vorrichtung hat in gewisser Beziehung Aehnlichkeit mit den bekannten

Frictionskuppelungen, zeigt jedoch in der Art und Weise, wie der Druck auf die

reibenden Flächen ausgeübt wird, eine wesentliche Abweichung von jenen. Fig. 24 gibt

einen Längendurchschnitt dieser Kuppelung und Fig. 25 einen Schnitt

nach 1–2, wobei a die Treibwelle und b diejenige Welle darstellt, welche mit jener nach

Belieben gekuppelt oder von derselben abgelöst werden soll. Die Welle b dient eigentlich nur als Zwischenglied und ihre

Bewegung wird durch das auf ihr befestigte Getriebe c

weiter fortgepflanzt; bei d und e ist sie mit Lagerzapfen versehen. Das auf der Treibwelle a befestigte Rad f greift in

dasjenige g ein, welches sich frei auf der Welle b drehen kann, weßhalb feine Nabe ausgefüttert ist. Die

Kuppelung geschieht nun dadurch, daß man dieses Rad g

mit der Welle b fest verbindet, in Folge dessen sich

dann die letztere ebenfalls drehen muß, wenn a in

Bewegung ist; sowie aber die Verbindung zwischen g und

d aufgehoben wird, steht auch b wieder still. Zu diesem Zwecke ist die Welle b mit vier rechtwinkelig auswärts stehenden röhrenförmigen Ansätzen h versehen, deren Oeffnungen in einer gemeinschaftlichen

Kammer i in der Mitte der Welle zusammenlaufen. In jedem

derselben befindet sich ein hohler messingener Kolben k,

welcher genau anschließt und zudem eine Lederdichtung I

hat. Die außerhalb liegenden Theile in der Kolben bilden die Bremsbacken, welche an

die innere Fläche des ringförmigen Ansatzes n des Rades

g so fest angepreßt werden können, daß eine

vollständige Verbindung jener Theile entsteht.

Von der Kammer i aus ist die Welle b in der Mitte durchbohrt und bei o ist diese

Bohrung etwas erweitert. Dieser ganze hohle Raum, sowie das Innere der Kolben, ist

mit Oel angefüllt; wird nun auf das Oel ein Druck ausgeübt, so theilt sich derselbe

sogleich den vier Kolben mit und treibt dieselben nach außen. Um einen solchen Druck

zu bewerkstelligen, dient die am Ende der Welle angebrachte, von der Büchse p getragene Stange q, welche

mit Hülfe des Schwungrädchens r und der daran

befestigten Schraubenmutter s hin- und

hergeschoben werden kann. Die letztere wird durch drei radial eingeschobene und

durch einen Ring am Herausfallen gehinderte Keile t

zurückgehalten, wie dieses in Fig. 24 und dem nach

Linie 3–4 geführten Durchschnitte (Fig. 27) zu sehen ist. Da

sich aber hiebei die Stange q nicht drehen darf, so ist

dieselbe ihrer ganzen Länge nach mit einer Nuth versehen, in welche der Zahn v eingreift. Am äußern Ende derselben befindet sich eine

kleine Büchse w, welche ein Sicherheitsventil enthält,

dessen Beschaffenheit sich leicht aus dem Längendurchschnitte Fig. 26 erkennen läßt. Um

dem Oel den Zutritt zu diesem Ventile zu verschaffen, ist die Stange q ihrer ganzen Länge nach durchbohrt.

Die Handhabung dieses einfachen und sinnreichen Apparates, sowie die Möglichkeit, die

Bewegung der Welle b nur allmählich herzustellen und

aufhören zu lassen, bedarf nach dem oben Gesagten keiner weiteren Erklärung.

Tafeln