| Titel: | Kritische und experimentelle Beiträge zur Theorie der Färberei; von Prof. Dr. P. A. Bolley in Zürich. |

| Autor: | Pompejus Alexander Bolley [GND] |

| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. CXVI., S. 431 |

| Download: | XML |

CXVI.

Kritische und experimentelle Beiträge zur Theorie

der Färberei; von Prof. Dr. P. A. Bolley in

Zürich.

(Schluß von S. 374 des vorhergehenden

Heftes.)

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bolley's kritische und und experimentelle Beiträge zur Theorie der

Färberei.

Wir wollen zuerst die Beobachtungen, welche über die Art und

Weise der Ablagerung der Farbstoffe auf den Fasern gemacht wurden, einem

prüfenden Blick unterwerfen.

Während Persoz sich am allgemeinsten für äußere Anhaftung

ausspricht, hält W. Crum (der sich indeß nur mit

Baumwolle beschäftigt) eine Ablagerung in dem Schlauche für den wahren Sachverhalt.

Oschatz und Verdeil

erklären sich für ganz gleichmäßige Durchdringung aller

Fasern, lassen jedoch einige Ausnahmen zu. Maschke endlich spricht der Cellulose die Eigenschaft ab, für

Farbstofflösungen durchdringlich zu seyn, wohingegen er den thierischen

stickstoffhaltigen Gebilden ein Anziehungsvermögen gegen die Farbstoffe durch die

ganze Masse hindurch vindicirt.

Hinsichtlich der Wolle und Seide finden wir eine gewisse Uebereinstimmung unter den

letztgenannten drei Autoren; Persoz's Ansicht, die aber

nicht von eigenen Beobachtungen unterstützt, sondern mehr von Plausibilitätsgründen

getragen scheint, steht ihnen allein gegenüber.

Eines ist richtig: so oft man mittelst des Mikroskops die Entscheidung der Frage

sucht, ob die Farbe durch die Wolle und Seide

hindurchgedrungen sey, wird man sie bejaht finden,

vorausgesetzt daß man Fasern untersucht, die nicht mit nur suspendirten Pigmenten

gefärbt wurden. Ich habe in zahlreichen und mannichfach abgeänderten Versuchen immer

die Bestätigung dieser Annahme gefunden. Das aber kann unter allen Umständen nicht

zugegeben werden, was Verdeil sagt: daß die Seide nur in

einigen Ausnahmsfällen durch eine äußerlich anhängende

Kruste gefärbt sey. Es stehen dieser Behauptung sowohl Gründe, die aus der Natur

gewisser Färbeprocesse genommen sind, als eine Reihe von Beobachtungen entgegen, die

nachfolgend aufgeführt werden sollen.

Erinnern wir uns des Färbeverfahrens mit grünem Indigo (vert

de Chine, Lo-Kao), dessen sich die Chinesen bedienen,Polytechn. Journal Bd. CLI. S.

288. so müssen wir unabweisbar eine Ablagerung des Farbstoffes auf der Faseroberfläche annehmen. Es kann durchaus nicht

anders seyn beim Safflor oder Safflorcarmin, weil wir auch hier nur mit einer Suspension der Farbstoffe färben.

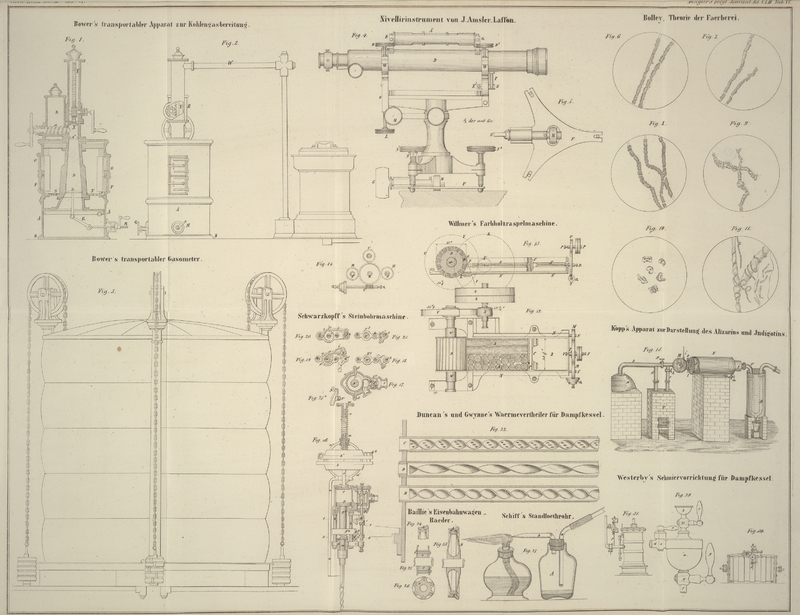

Fig. 6Die Figuren

6–9, Seidemuster,

sind in 100facher Vergrößerung nach einem Keller'schen Mikroskop dargestellt. Die Stellen, an welchen die Farbe

in äußerlich adhärirender Schicht niedergeschlagen ist, sind dunkler gegeben, ohne auf die Art der Farbe

Rücksicht zu nehmen, was nur bei einer weniger einfachen lithographischen

Behandlung zuläsig gewesen wäre. stellt Fäden entschälter Seide dar, die mit Safflorcarmin gefärbt sind. Man

sieht nach dem Benetzen unter dem Deckgläschen deutlich das Loslösen und Aufquellen

der äußerlich anhängenden Farbstoffkrusten. Der Fäden selbst erscheint zwar nicht

ganz in seiner natürlichen Farbe, aber doch nur sehr wenig gefärbt.

Ein ähnliches Verhalten finden wir aber nicht nur da, wo man es von vornherein

erwarten konnte, sondern eine ganze Reihe anderer Farben zeigen sich ganz

ähnlich.

Fernambukroth z.B., das auf abgekochte Seide, die vorher in Alaun gebeizt worden,

mittelst Rothholzabkochung und Zinnchlorid (s. g. Physik) gefärbt ist, zeigte sich

mit unter dem Mikroskop ganz ähnlich. Fig. 7.

Am deutlichsten tritt dieß Verhalten beim Schwarz auf. Wie den Praktikern wohl

bekannt, gibt es ein sogenanntes „Schwerschwarz“ auf Seide,

d.h. ein solches, in welchem nicht nur der etwaige Verlust, den die Seide durch

Abkochung erlitten, durch Farbe ersetzt, sondern wobei sogar zuweilen (auf

unabgekochter Seide) bis 100 Procent an Gewicht, durch dickes Auffärben des Schwarz

gewonnen wird. Bei weitem der meiste Farbstoff (mit Einschluß der Beize u.s.w.)

hängt hier an der Oberfläche in perlschnurartigen Krusten. Fig. 8.

Der Fäden erscheint an den nicht bedeckten Stellen transparent schwärzlich. Man kann

leicht mit einem Lösungsmittel die Seide entfernen und die Krusten des Farbstoffs

werden losgeschält und bleiben zum Theil in flachgedrückten ringförmig gebliebenen

Stücken, zum Theil in aufgeschlitzten platten Fetzen liegen. Fig. 9. Dieß läßt sich mit

Aetznatron wie mit Kupferoxydammoniak, dessen Dienste indeß bei der

Baumwolleuntersuchung wichtiger sind, bewirken.

Bei noch vielen anderen Farben habe ich ganz das Nämliche beobachtet, daß nämlich

fast durchgängig, neben der Durchtränkung der Seide, auch ein Auffärben auf deren

Oberfläche stattgefunden hat, so bei Cochenillerosa, Königsblau, Grün,

Orseillefarben u.s.w.

Bei der Wolle tritt das erstere Verhältniß, die

Infiltration der Farbe in die Masse der Faser, bedeutend in den Vordergrund, das

zweite, die äußere Ablagerung der Farbe, ist aber keineswegs ausgeschlossen. Man

findet bei aufmerksamer Untersuchung größerer Farbmusterreihen eine stärkere

Anhäufung der farbegebenden Substanz in den kleinen Versenkungen, die sich an der

Haaroberfläche finden, namentlich bei Behandlung mit verdünntem Aetznatron in den

Fällen, wo die Farbe nicht von dem Alkali zerstört wird. Ich habe Wolle in ähnlicher

Weise schwarz gefärbt, wie das Schwerschwarz auf Seide erzeugt wird, und fand, daß

beträchtliche Farbmengen auf der Oberfläche hingen.

Die Sache ist viel verwickelter bei Baumwolle und wohl bei

allen vegetabilischen, aus Zellen bestehenden Spinnfasern, daher die großen

Widersprüche, der Beobachter. Oschatz und Verdeil erklären es als die Regel, daß die Masse der

Zellwand durchweg und gleichmäßig gefärbt sey, beide geben Ausnahmen zu Maschke dagegen behauptet, daß die Cellulose gar nichts

aus einer Pigmentlösung aufnehme, wobei er freilich nur die ungeheizte Cellulose in

Frage nahm. W. Crum nimmt Eindringen und Ablagern des

Pigments in den Schlauch an, und Persoz, wie wir sahen,

läßt nur äußere Ablagerung des Pigmentes auf der Faser zu.

Es kann auch hier nicht als Regel zugegeben werden, was Oschatz und Verdeil dafür erklären, nämlich die

Durchfärbung der Zellwände. Es sind im Gegentheil die Fälle selten, in welchen man

mit Sicherheit das Gefärbtseyn der Zellwände erkennt, bei weitem am häufigsten kommt

es vor daß sie es nicht sind.

Ich habe zwei verschiedene Wege der Untersuchung eingeschlagen.Es war mit von Wichtigkeit und ich erwähne es hier ausdrücklich und mit Dank,

daß mein College, Hr. Dr. Cramer, die Güte hatte, die Beobachtungen an einzelnen der

markantesten Fälle zu wiederholen und dieselben bestätigte. Theils wurden Querschnitte über in Gummilösung eingeweichte und darin

getrocknete Baumwollefadenbündel gemacht, und bei passender Vergrößerung

(360–700) unter der Vorsicht beobachtet, daß man suchte sie mittelst des

Deckgläschens um sich selber zu drehen, d.h. ihnen eine wälzende Bewegung zu geben,

um das Verhältniß der Färbung auf der äußern und auf der Schnittfläche vergleichen

zu können.

Nur in einem einzigen Falle unter einer großen Reihe von Beobachtungen konnte man

sagen, es erscheine die Zellwand durch und durch etwas gefärbt. Es war dieß

Baumwolle, die mit Fernambukholzabkochung, nachdem sie

mit Zinnchlorid gebeizt worden, gefärbt war. Aber auch hier war unverkennbar die

äußere Wand stärker mit Farbe belegt. Ein ähnliches Verhältniß fand sich bei mit

sogenanntem Kaliblau (d. i. Berlinerblau) gefärbter

Baumwolle, nur mit dem Unterschied, daß der Querschnitt, verglichen mit der

Außenwand, noch viel blasser erschien.

Es war aber gar keine Färbung des Zellwandkörpers zu bemerken bei Küpenblau, bei Türkischroth, Krapp,

Rosa und Violett, Chromgelb, Chromschwarz, Catechubraun, Nanking

(Eisenoxydhydrat), Eisenschwarz und anderen Farben.

In dem Hohlraum der Faser wurde bei diesen Farben nur sehr selten, und man kann sagen

nur stellenweise etwas Färbung bemerkt. Dagegen zeigte sich dieses ganz unzweideutig

bei derjenigen Baumwolle, die mit Murexid gefärbt war.

Die Zellwände selbst waren nicht gefärbt, die Farbe und Beize hieng zum größten

Theil außen, aber ziemlich vieles war auch in den Schlauch eingedrungen. Fig. 10 kann

eine Vorstellung von dem Aussehen dieser Querschnitte geben. Es versteht sich von

selbst, daß damit die Anschauung W. Crum's nicht

gutgeheißen wird; von zwei parallelen seitlich an der plattgedrückten Faser

liegenden Schläuchen ist keine Rede.

Die Methode der Untersuchung von Querschnitten läßt einige Täuschung zu, insofern als

in Fällen, wenn der Querschnitt nicht ganz senkrecht ist, die geneigten Stellen der

Außenwand etwas durch die zugeschärften Schnittflächen hindurch scheinen.

Es darf nach meinem Dafürhalten die folgende als sicherer angesehen werden. Das

Kupferoxydammoniak löst nach der Beobachtung von Prof. E. Schweizer

Polytechn. Journal Bd. CXLVI S.

361. Baumwolle auf, die aus der Lösung wieder niedergeschlagene Cellulose ist

desorganisirt, gallertartig. Unter dem Mikroskop erscheint dieses Reagens ganz

ähnlich wirkend wie Jod und Schwefelsäure.

Die Erscheinungen des Aufquellens, die Dr. Cramer

Ueber das Verhalten des Kupferoxydammoniaks zur Pflanzenzellmembran, von sehr genau beschreibt, sind ganz ähnlich denen, die man erhält, wenn man

Schwefelsäure von passender Concentration neben Jod einwirken läßt. Das

KupferoxydammoniakIch bediene mich seit längerer Zeit eines Gläschens, auf dessen Boden sich

Kupferoxydul befindet und das zu 3/4 mit starkem Achammoniak gefüllt ist.

Durch mehrmaliges Schütteln der Mischung und Wiederöffnen des Gläschens

erhält man in kurzer Zeit ein sehr geeignetes und lange Zeit kräftig

bleibendes Reagens. hat aber den Vorzug, daß es viel weniger zerstörend oder lösend auf die

meisten in der Färberei zur Anwendung kommenden Pigmente und Metalloxyde der Beizen

einwirkt. Einige derselben widerstehen freilich auch ihm nicht, z.B. Safflor.

Ich habe hier zuerst hervorzuheben, daß ich die Angabe von Schloßberger

Journal für praktische Chemie, Bd. LXXIII S. 372. nicht verstehen kann, wenn er sagt: „Ebenso widerstand Baumwolle,

die ich mit einer Lösung von NaCl; NH₄O, NO₅ getränkt hatte, dem

gut bereiteten Reagens so vollständig, daß sie nicht einmal darin

aufquoll.“

Ich werde sogleich zu berichten haben, daß kein einziges Muster von in einer Färberei

gebeizter und gefärbter Baumwolle dem Reagens widerstand. Durch Schloßberger's Mittheilung bestimmt, habe ich

Flockbaumwolle in verschiedene Salzlösungen eingelegt (Kochsalz, Salmiak,

phosphorsaures Natron, salpetersaures Natron, Chlorbaryum u.s.w.), damit gekocht,

herausgenommen, zwischen Fließpapier ohne Auswaschen getrocknet und mit

Kupferoxydammoniak unter das Mikroskop gebracht. Sie löste sich immer. Es mag wohl

der Fall seyn, daß Zusatz verschiedener Salze dem Reagens seine Wirksamkeit schwäche

oder raube, und einem solchen Zusatz käme es ganz gleich, wenn Schloßberger die mit Salzlösung noch stark benetzte Faser in das

Kupferoxydammoniak brachte; die mit Salzen nur „getränkte“ Faser löst sich aber auf.

Die Erscheinung, welche man unter diesen Umständen an der gefärbten Baumwolle

bemerkt, ist bei den meisten Farben eine und dieselbe.

Die Baumwolle quillt unter wurmartigen Windungen und Bewegungen stark auf. Die

Stellen, an welchen die gelöste Gallerte liegen bleibt, sind selten gefärbt, aber

sie sind gewöhnlich von einer Spirale umgeben, oder es scheiden sich seitlich von

der Baumwollegallerte dünne Streifen ab, die zuweilen auch zerstückelt und

unregelmäßig umherliegen. Diese bandartigen, dem Lösungsmittel widerstehenden

Stücke, die Dr. Cramer als

die Cuticula erklärte, sind immer dunkler gefärbt als

das Magma oder die Lösung. Sie behalten, je nach dem

Verhalten des Farbstoffs, entweder ihre ursprüngliche Farbe, oder die Farbe

verändert sich etwas; immer aber sieht man, daß diese Theile der Baumwolle es sind,

auf welche Farbe und Beize abgelagert ist. Fig. 11 versinnlicht die

beschriebene Erscheinung. Ich habe dieselbe beobachtet bei Blauholzblau,

Blauholzviolett, Gallusschwarz, Holzbraun, Chromgelb, Chromorange, Türkischroth,

Krapprosa, Berlinerblau und mehreren anderen Farben.

Bei Amaranth mittelst Murexid gefärbt zeigt sich die gleiche Erscheinung,

gleichzeitig aber auch das deutlich, daß auch im Innern des Schlauches Farblack

abgelagert ist. Bei diesem, fast wie eine Ausnahme sich darstellenden Falle, erhebt

sich die Frage, ob dieß nicht der Wirkung des Aetzsublimat, das sonst in der

Färberei nur sehr wenig Anwendung findet, zugeschrieben werden dürfe.

Daß die Röhrenform der Baumwollfaser wenigstens die ausschließliche Bedingung ihrer

Färbbarkeit nicht sey, geht auch aus dem Umstande hervor, daß sich die amorphe, d.h.

aus der Lösung in Kupferoxydammoniak gallertartig niedergeschlagene Baumwolle beizen

und färben läßt, wie andere Baumwolle.

Es ergibt sich aus diesen Beobachtungen, daß die Ablagerung des Farbstoffs auf der

Oberfläche der Baumwolle die Hauptursache ihres

Gefärbterscheinens ausmacht. Die Durchtränkung der Baumwollfaser mit Farbstoff kommt

in beschränktem Maaße vor, auch in den Schlauch scheint nur in den wenigsten Fällen

Farbe einzudringen. Wolle und Seide dagegen inbibiren sich in allen Fällen mit

Farbstoff, die äußerliche Anlagerung desselben beziehungsweise des Farblacks ist

aber eine ganz gewöhnliche begleitende Erscheinung, namentlich bei gefärbter

Seide.

Wir wenden uns nun zur andern Frage: ob wir beim Färbeproceß

eine chemische Anziehung anzunehmen haben oder nicht.

Dieselbe ist in bejahendem Sinn namentlich von Chevreul

beantwortet worden. Er und später Verdeil, vor beiden

aber namentlich Thenard und Roard haben einige Versuche angestellt über das Anziehungsvermögen der Fasern gegen solche

Salze, die in der Färberei als Beizmittel dienen.

Wir haben die Aufgabe, zuerst den Werth dieser Untersuchungen kritisch zu prüfen,

sodann sie zu erweitern, da sie keineswegs in hinreichender Zahl und mit dem Aufwand

der nöthigen Sorgfalt angestellt sind.

Verdeil glaubte genug gethan zu haben, wenn er gebeizte

Wolle und Seide einäscherte und das Gewicht der Asche bestimmte, um aus dieser

Untersuchung den Schluß zu ziehen: „Daß diese Substanzen thierischen

Ursprungs die Eigenschaft besitzen, eine gewisse Menge von der

„Basis“ der Beize, mit welcher man sie in Berührung

brachte, zu fixiren.“ Es blieb bei seinen Untersuchungen außer Acht

– wenigstens berührt der Bericht in den „Comptes rendus“ nichts davon – 1) wie groß der

Aschengehalt der Wolle selbst ist; 2) ob nicht auch von der Säure, an welche die Basis gebunden war, etwas aufgenommen wurde. Wir

haben oben die Zusammenstellung der Resultate gegeben, die er mit Wolle und Seide

erhielt; Cellulose (Baumwolle?) soll nach ihm unter denselben Umständen keine Spur

der Basis fixiren. Abgesehen von den gerügten Mängeln läßt seine

Untersuchungsmethode gar kein Urtheil darüber zu, ob die gefundenen Werthe das

Verhältniß der wirklich aufgenommenen Beize ausdrücken, denn wer wollte bestimmen,

wie viel einerseits von der Beize nur adhärirte und dem Waschen widerstand, oder ob

andererseits nicht mehr aufgenommen worden war und durchs Waschen wieder entfernt

wurde. Gerechte Zweifel darf man aber darüber hegen, daß die mit essigsaurer Alaunerde gebeizte Baumwolle gar keine Asche

zurückgelassen haben sollte, in der sich etwas von der Basis der Beize befand. Die

Leichtzersetzbarkeit der essigsauren Thonbeizen durch Verdunstung, Erhitzung oder

Verdünnung ist bekannt genug, und gerade diese Eigenschaft macht dieselben geschickt

zum Beizen, d.h. in diesem Falle Abgeben eines basischen schwerlöslichen Salzes. Man

findet auch in fabrikmäßig gebeizter oder gebeizter und gefärbter Baumwolle,

Leinwand, Stroh immer einen Aschenrückstand, der viel Thonerde enthält. Dient ja

doch sogar die Einäscherung eines gefärbten Baumwollzeugstücks und der Nachweis der

Basis der Beize in der Asche als Anzeige für die Art der Färbung, die der Stoff

erfuhr.

Nach dem Gesagten glauben wir uns füglich der Mühe überheben zu können,

Untersuchungen weiter zu besprechen, die so wenig Beweisendes enthalten.

Die Untersuchungen Chevreul's und die früheren von Roard und Thenard, auf die er

sich in seiner Abhandlung über die Theorie der Färberei beruft, sind nicht zahlreich

und variirt genug, um zu einer deutlichen Charakteristik der Gruppe von Phänomenen zu führen, die

sich beim Zusammenbringen von Salzlösungen und Fasern ergeben. Dieser Umstand und

die Vermuthung, daß eine Wiederaufnahme der Frage in vielen einzelnen Fällen zu

abweichenden Ergebnissen führen werde, waren Bestimmungsgrund eine größere Reihe von

Versuchen, aus welchen Aufklärung zu erwarten war, anzustellen. Chevreul führt einige Versuche, die er anstellte, an über

die Anziehung der Fasern gegen Schwefelsäure und Salzsäure aus deren verdünnten

Lösungen. Er bestimmte in der verdünnten Säure den Gehalt vor dem Zusammenbringen

mit der Faser und nach der Digestion mit derselben. Dieser Weg ist der allein

richtige. Unter Zugrundlegung dieser Idee und mit Benützung der gegenwärtig sehr

vervollkommneten Titrirmethoden, zugleich aber unter Beachtung aller bei genauen

Abwägungen gebräuchlichen Vorsichtsmaßregeln dursten Resultate erwartet werden, die

frei sind von Nebeneinflüssen, deren Größe unbestimmbar ist.

Zur Untersuchung kam Seide und zwar 1) gelbe Mailänder

Rohseide; 2) dieselbe, die im Laboratorium sorgfältig entschält worden war; 3)

gewaschenes und gebleichtes Kammwollgarn; 4) reine Flockbaumwolle.

Von jeder dieser Substanzen wurde vor jedem Versuch eine gewisse Menge in einem

vollkommen getrockneten, durch den Aspirator hervorgebrachten Luftstrom und in einer

Temperatur von 100° C. so lange gelassen, bis keine Gewichtsabnahme mehr

erfolgte. Die Abwägung geschah nach dem Erkalten über Chlorcalcium, in einem

verschlossenen Kölbchen, demselben, worin die Austrocknung stattfand. Die Säuren

oder Salzlösungen, mit welchen man die Fasern in Berührung bringen wollte, wurden in

einer passenden Concentration und in so großer Menge hergestellt, daß sie für alle

vier Faserarten und zur Roth zu mehrmaliger Wiederholung der Versuche ausreichten.

Diese Lösungen waren vorher genau titrirt, oder, wo keine Titrirmethode zulässig

war, analysirt. Zu jedem Versuche wurde möglichst annähernd zehnfach soviel der

Lösung in Kubikcentimetern genommen, als das Gewicht der getrockneten Faser in

Grammen betrug. Nach vierundzwanzigstündiger Behandlung wurde die Faser

herausgenommen und die Flüssigkeit aufs neue titrirt oder auf andere Weise

analysirt.

Auf diese Weise war der bei Seide und Wolle oft sehr beträchtliche

Feuchtigkeitsgehalt einflußlos gemacht, und die Fasern ganz gleich gehalten

hinsichtlich der Stärke der Lösungen, ferner möglichst

gleich hinsichtlich der Menge der Lösungen und der Dauer ihrer Einwirkung.

Nachfolgend die Uebersicht der Resultate aus 37 Versuchen.

VersuchsreiheundVersuchs-nummer

Name und Gewichtder digerirten Substanzin

Grammen.

Mengeder Lösungin Kub. Cent.

Gehalt

oder Titre der Lösung.

A.

Verdünnte

Schwefelsäure.

10 K. C.

= 25 K. C. NaO.lösung

1.

3,551 Wolle

35

„

= 24

„

„

2.

8,454 „

80

„

=

23,8 „

„

3.

2,312 Rohseide

25

„

=

24,0 „

„

4.

2,949 „

29

„

=

24,0 „

„

5.

3,279 entschälte Seide

25

„

=

24,5 „

„

6.

2,830

„ „

30

„

=

24,5 „

„

7.

4,770 Baumwolle

48

„

=

25,0 „

„

8.

4,656 Thierkohle

46,5

„

=

24,6 „

„

B.

Indigblau-Schwefelsäure.

100 K. C.

= 56 K. C. Camäleon

100 K. C. = 0,9365 SO₃

für Indigo.

9.

3,857 Wolle

77,0

„

= 36

„ „

„

= 0,8259

„

10.

4,2975 „

86,0

„

= 35

„ „

„

=

0,827 „

11.

4,316 Rohrseide

86,0

„

= 4

„ „

„

=

0,907 „

12.

3,867 entschälte Seide

77,0

„

= 5

„ „

„

=

0,909 „

13.

4,8335

„ „

96,6

„

= 6

„ „

„

=

0,904 „

14.

4,186 Baumwolle

84,0

„

= 52

„ „

„

=

0,938 „

15.

4,290 Thierkohle

85,8

„

= 20

„ „

„

=

0,891 „

C.

Blutlaugensalzlösung

10 K. C.

= 10,2 K. C. Chamäleon

= 0,5616 Kaliumeisencyanür

16.

5,864 Wolle

58,3

„

=

10,2 „ „

= 0,5616

„

17.

5,724 Rohseide

57,2

„

=

10,2 „ „

= 0,5616

„

18.

5,293 entschälte Seide

53,0

„

=

10,2 „ „

= 0,5616

„

19.

4,577 Baumwolle

45,8

„

=

10,2 „ „

= 0,5616

„

D.

Weinsteinlösung.

32 K. C.„

= 6,72 K. C.

1/10= „ „

Normalnatronlös. =

0,088704 „

= 0,03912

wasserfr. Weins.Kali

wasserfr. Weins.

Kali 100

: 43,9Normalmäßig sollte im Weinstein auf 100 wasserfreie Weinsäure

35,6 Kali kommen. In der angewendeten frischen Lösung wurde durch

Abdampfen, Glühen, Versetzen mit ClH, Wiederabdampfen und Erhitzen

ein Rückstand (von Kali) erhalten, der 43,9 KO

entspricht.

20.21.

4,577

Wolle4,410 „

45,844,1

„„

=

2,2 „= „ „

„

=

0,0290 „

= 0,0379

wasserfr. Weins.Kali

100

: 130,689

VersuchsreiheundVersuchs-nummer

Name und Gewichtder digerirten Substanzin

Grammen.

Mengeder Lösungin Kub. Cent.

Gehalt oder Titre der Lösung.

22.23.

4,57

Rohseide4,22 „

45,742,2

32 K. C.„

= 0,8 K. C. 1/10=

„ „

Normalnatronlös. „

= 0,0106 = 0,039

wasserfr. Weins.Kali

wasserfr. Weins.:

Kali.

100 : 367,923

24.25.

4,569 entschälte

Seide4,336 „ „

45,743,4

„„

=

3,7 „=

„ „

„ „

= 0,050 = 0,038

wasserfr. Weins.Kali

100 :

77

26.27.

4,8415

Baumwolle5,120 „

48,451,2

„„

=

5,7 „=

„ „

„ „

= 0,752 = 0,049

wasserfr. Weins.Kali

100 :

54,52

E.

Bleizukcerlösung

10 K. C.

= 0,28338 Bleioxyd.

Es bedurfte bis zum Eintreten des NiederschlagsDiente als Anzeige, ob freie Essigsäure oder saures Bleisalz

vorhanden sey.

28.

4,750 Wolle

47,5

„

= 0,2588

„

1,2 K. C. .

Zehenkalilösung

29.

5,951 Rohseide

59,5

„

= 0,2387

„

1,5 „

„

30.

5,4705 entschälte Seide

54,7

„

= 0,2580

„

1,2 „

„

31.

4,883 Baumwolle

48,8

„

= 0,28338 „

0,4 „

„

F a.

Alaunlösung.

10 K. C.

= 0,0758 Al₂O₂ und

0,2289 SO

das ist

100 Al₂O₃ : 301,99 SOIm

Ammoniakalaun kommen der Formel nach auf 100 Alaunerde 316,65

SO₃, der etwas zu geringe Schwefelsäuregehalt war

Bestimmungsgrund mit noch einer zweiten Lösung Versuche

anzustellen.

32.

4,5210 Wolle

90,4

„

= 0,0685

„ „

0,2193 „

„

„

„ :

320,29 „

33.

4,44 „

44,4

„

= 0,0661

„ „

0,2284 „

„

„

„ :

345,84 „

34.

3,9710 Baumwolle

39,7

„

= 0,0705

„ „

0,2192 „

„

„

„ :

310,92 „

35.

4,7105 Rohseide

47,0

„

= 0,0651

„ „

0,2323 „

„

„

„ :

356,99 „

F b.

Alaunlösung.

40 K. C.

= 0,3985 Al₂O₃ und

1,2618 SO₃

das ist

100 Al₂O₃ : 316,38 SO₃Im

Ammoniakalaun kommen der Formel nach auf 100 Alaunerde 316,65

SO₃, der etwas zu geringe Schwefelsäuregehalt war

Bestimmungsgrund mit noch einer zweiten Lösung Versuche

anzustellen.

36.

7,2785 Wolle

73

„

= 0,3655

„ „

1,225 „

„

„

„ :

335,16 „

37.

6,9350 „

70

„

= 0,3690

„ „

1,224 „

„

„

„ :

331,70 „

G.

Versuche mit möglichst neutraler Lösung von schwefelsaurem

Eisenoxyd ergaben, daß alle drei Arten von Fasern sich bald gelb

unauswaschbar färbten, was als ein deutliches Zeichen der

Ablagerung eines basischen Salzes angenommen wurde.

Die Folgerungen, die sich aus dieser Uebersicht ziehen lassen, sind:

ad A. Daß zwar Wolle, Seide und Kohle

durch Aufnahme von etwas Schwefelsäure die Lösung

schwachen, jedoch nicht bedeutend; daß dagegen Baumwolle ohne Einfluß sey (Chevreul fand, daß die Baumwolle Wasser aus der

Lösung anziehe und die Säure etwas stärker zurücklasse).

ad B. Daß Seide das größte

Anziehungsvermögen gegen den Indigo, der sich in

schwefelsaurer Lösung befindet, zeige, daß auf sie die Kohle und auf

diese die Wolle folge, daß endlich die Baumwolle einiges, aber ein sehr geringes

Anziehungsvermögen habe. Daß ferner die Thierfasern und die Kohle neben dem

Indigo auch kleine Mengen Schwefelsäure aufnehmen, daß dieß aber bei Baumwolle

nicht der Fall sey.

ad C. Daß der Gehalt einer Blutlaugensalzlösung von der angegebenen Stärke durch

Digestion mit den Fasern nicht geändert werde. (Chevreul sagt, daß sich das Cyaneisenkalium bei einer viel größern

Menge Wasser, als zur Auflösung des Salzes erforderlich ist, mit der Seide und

Wolle vereinige.)

ad D. Daß durch Wolle, entschälte Seide

und Rohseide mehr von den Bestandtheilen des Weinsteins absorbirt werde, als durch Baumwolle; daß ferner die

zurückbleibende Flüssigkeit einen Kaligehalt, verglichen mit dem

Weinsäuregehalt, hat, der beträchtlich größer ist, als im Weinstein; daß also

vorzugsweise Weinsäure und nur sehr wenig oder gar kein Kali aufgenommen

werde.

ad E. Daß Bleizuckerlösung an Wolle und Seide etwas von dem aufgelösten Salze

abgebe, an Baumwolle jedoch nicht. Daß ferner die thierischen Fasern das Salz in

der Weise zerlegen, daß der Lösung desselben mehr Basis als Säure entzogen wird.

(Dieser Fall kommt bei der Einwirkung gewisser Salze auf Thierkohle –

stehe unten – häufig vor.)

ad F. Daß eine Alaunlösung an Wolle und Seide von dem aufgelösten Salze abgebe, an

Baumwolle aber (wenn dieß geschieht), jedenfalls nur sehr wenig, und daß ferner

mehr Alaunerdeatome entzogen werden im Verhältniß zu den daran gebundenen

Schwefelsäureatomen; es haben nämlich bei allen Versuchen die Alaunerdeatome um

weniges ab, die Schwefelsäureäquivalente aber, verglichen mit jenen der Basis,

etwas zugenommen.Die Abnahme der Basis sowie die Zunahme an Säure sind zwar gering, da sie

aber bei allen Flüssigkeiten, in welchen Faser digerirt worden,

übereinstimmendgefunden wurde, dürfen wir eine zerlegende

Wirkung der Fasern annehmen, obwohl wir nicht verkennen dürfen, daß die

Verdünnung der Lösungen und der Temperatureinfluß auf die dem Maaß nach

zur Analyse genommenen kleinen Mengen, genaue Bestimmungen sehr

erschweren. (Thenard und Roard

gaben an, daß der

Alaun zu den Salzen gehöre, die zwar einer wässerigen Lösung durch Wolle und

Seide zum Theil entzogen, von diesen jedoch so ausgenommen werden, daß eine

Veränderung in der Zusammensetzung nicht stattfindet; der Alaun soll ferner

durch Auswaschen mit Wasser vollständig wieder entzogen werden können.)

Wenn wir in sämmtlichen Versuchsreihen A – F

erkennen, daß die Baumwolle schwächer wirkt als Wolle und Seide, d.h. nur sehr wenig

oder (wenigstens bei den gegebenen Verdünnungen) nichts aufnimmt, so liegt darin

kein Widerspruch gegen die bekannte Thatsache, daß concentrirte Salpetersäure, sowie

starke Aetzkalilösung kräftig auf die Baumwollfaser einwirken, indem sie ihre

chemische (Schießbaumwolle) oder mechanische (mercerisirte Baumwolle) Constitution

zu ändern vermögen.

Allgemeinere Consequenzen aus diesen Versuchsreihen wollen wir dann zu ziehen

versuchen, nachdem wir die Versuche und Ansichten anderer Autoren gewürdigt

haben.

Verdeil legt, wie wir gesehen haben, ein großes Gewicht

auf den Unterschied, den Wolle und Seide einerseits, Baumwolle andererseits gegen

die Beizen zeigen. Er sagt: „Wolle und Seide scheinen eine wirkliche

Verwandtschaft zu den mit den Beizen gemischten Farbstoffen zu besitzen, während

um Baumwolle, Flachs etc. färben zu können, der Farbstoff nothwendig, nachdem er

die Substanz der Faser durchdrungen hat, unauflöslich gemacht worden seyn

muß.

Richtig ist zwar, daß man fast durchgängig in der Baumwollfärberei vorher beizt, und

erst dann, wenn die Beizbase fixirt worden ist, zum Färben schreitet, während es in

der Seide- und Wollefärberei – und zwar in letzterer noch mehr als in

ersterer – Färbeoperationen gibt, in welchen Beize und Pigmentlösung sich

beisammen in einem Bade befinden. Ferner ist richtig, daß der gewöhnliche Alaun an

und für sich in der Wolle- und Seidefärberei vielfach gebraucht wird, während

man sich des abgestumpften (sogenannten neutralen oder cubischen) Alauns, der

leichter Basis abgibt, oder der essigsauren Alaunerde, die ebenfalls unter

Zurücklassung von Basis leicht zersetzt wird oder ähnlicher leicht zerlegbarer

Verbindungen in der Baumwollfärberei bedient.

Man darf aber gegenüber diesem von Verdeil hervorgehobenen

Unterschiede der Färbemethode für thierische Faser einerseits und Pflanzenfaser andererseits, nicht

vergessen, daß beim sogenannten Dampffarbendruck Beize und Farbstoff gleichzeitig

miteinander auf Baumwollstoffe gebracht werden, und man wird doch wohl nicht

annehmen wollen, daß das Princip der Farbenfixirung beim Zeugdruck (Albumindruck

natürlich ausgenommen) ein anderes sey als beim Färben.

Daß gewöhnlicher Alaun, mit dem man Wolle oder Seide imprägnirte, im Stande ist,

Farblösungen das Pigment zu entziehen und auf den Fasern niederzuschlagen, beruht

nicht auf einer starkem chemischen Anziehung letzterer gegen das Pigment, sondern

darin, daß, wie wir gesehen haben (f. Tabelle), diese eben sich mit Alaun

durchtränken, während Baumwolle fast gar keinen aufnimmt. Man sagt, der Alaun ist im

Stande, in Verbindung mit thierischer Faser, kräftiger auf die Pigmentlösung zu

wirken, einen Lack zu bilden, als er es an und für sich oder in Gesellschaft mit

Baumwolle ist. Diese Lehre ist falsch, obschon sie durch viele Handbücher, worin die

Eigenschaften der Farblösungen abgehandelt werden, hindurch zieht.

Man gibt z.B. an: 1) daß die Lösungen des blauen Pigments, des CampecheholzesPersoz, Traité de l'impression des

tissus, vol. I. p. 350. (die Decocte, von welchen allein in der Praxis die Rede seyn kann, nicht die

Lösungen der reinen Farbstoffe), sich gegen Alaunlösung verhalten, wie gegen eine

Säure, d.h. daß sie dadurch ins Gelbliche gezogen werden, ohne Niederschlag zu

bilden; 2) daß eine Fernambukholzabkochung durch eine Alaunlösung ins Carmesinrothe

gefärbt werde, aber klar bleibe;Vitalis, Cours élémentaire de

teinture. 3) daß Cochenilleabkochung durch Alaunlösung carmesinroth gefärbt werde,

ohne daß sich ein Niederschlag bilde.E. L. Schubarth, Elemente der technischen Chemie.

Bd. III. Niederschläge würden, so wird angenommen, nur dann gebildet, wenn andere

Anlässe zum Niederfallen der Alaunerbe hinzutreten und diese flockig ausgeschiedene

Vase Farbstoff mit niederreiße.

Diese Beobachtung ist höchst mangelhaft. Diese drei Pigmentlösungen, sowie mehrere

andere, geben allerdings, namentlich beim Erwärmen, Niederschläge mit Alaunlösung, wenn man nur die Vorsicht gebraucht, von

dieser möglichst wenig zuzusehen, bei raschem Zugießen einer größern Menge derselben

werden jedoch nur Färbungen, den beschriebenen ähnlich,

hervorgebracht. Sowie Alaunlösung verhält sich auch die des Zinnchlorids, was in der

sogenannten „Physik“ der Seidenfärber vielfach gemeinschaftlich

mit Farbstofflösung in Anwendung kommt.

Maschke endlich leitet die Annahme, daß chemische

Anziehung zwischen Thierfasern und den Pigmenten stattfinde, daher ab, daß dieselben

mittelst Durchtränkung gefärbt werden. Man kann aber diesem Schlusse Folgendes

entgegenhalten.

Die Färber wissen, daß Indigblauschwefelsäure sowohl Wolle als Seide auch ungebeizt

färbt; wenn dieß keinen Zweifel erleidet, so scheint doch unbeachtet geblieben zu

seyn, daß die auf solche Weise gefärbte Seide, nachdem sie in Wasser so lange

gespült worden, bis dieß ungefärbt abläuft, in eine größere Menge destillirten

Wassers längere Zeit eingelegt, sich allmählich und bei häufiger Wassererneuerung

vollständig entfärbt. Dasselbe läßt sich auch, nur

viel weniger leicht, mit Wolle bewirken.

Cochenilleauflösung und Fernambukabkochung färben allerdings Seide und Wolle direct,

aber auch in diesem Falle werden die letzteren durch fortgesetztes Behandeln mit

destillirtem Wasser völlig entfärbt.

Es muß überdieß doch daran erinnert werden, daß der mikroskopischen Beobachtung

vielleicht die Berechtigung ganz abgeht zu dem Schlusse, den Maschke und Andere ziehen. Wenn in der gefärbten Wolle- und

Seidefaser nichts darauf hindeutet, daß der Farbstoff an bestimmten Stellen

abgelagert ist, sondern dieselbe ganz gleichmäßig gefärbt erscheint, so ist dieses

Verhältniß ganz dasselbe, wie in der gefärbten Leimfolie. Die klare Leimlösung gibt

mit verschiedenen Farbstofflösungen, und zwar solchen von beliebiger Intensität,

eine klare Gallerte und nach dem Trocknen eine transparente, unter dem Mikroskop

völlig gleichartig erscheinende Folie. Eine klare

Gummilösung verhält sich ganz auf gleiche Weise. Es beweisen die Beobachtungen Maschke's direct nur die Aufsaugungsfähigkeit der Thierfasern gegen Farbstofflösungen.

Wir kommen nun zur Entscheidung der Frage: Ist man bei diesem Stand der Dinge

genöthigt oder berechtigt, alle, mit oder ohne Dazwischenkunft von Beize, gefärbten

Fasern als chemische Verbindungen anzusehen?

Schon Persoz hebt hervor, daß eine Gruppe von

Erscheinungen den Chemikern wohlbekannt ist, mit welchen die in Frage stehenden

große Analogie bieten: die Anziehung der Kohle und anderer feinvertheilter fester

Körper gegen Farbstofflösungen und gelöste Salze. Nachdem er die bis zur Zeit des

Erscheinens seines Werkes gemachten Erfahrungen über die entfärbende und

absorbirende Kraft der Kohle, welche freilich seither beträchtlich erweitert worden,

aufgezählt hat, gelangt er jedoch zu dem Ausspruch, daß wenn auch eine ähnliche

Juxtaposition der färbenden Theile und der Faser angenommen, also eine chemische

Anziehung geläugnet werden müsse, dennoch ein wesentlicher Unterschied zwischen der

Anziehung der Kohle gegen gelöste Salze und Pigmente und der der Fasern gegen

dieselben Stoffe

bestehe. Es hat sich bei ihm die Meinung festgesetzt, die färbende Verbindung lagere

sich nur an der Oberfläche der Faser ab, diese vorgefaßte Meinung bewegt ihn, eine

Cohäsionserscheinung zweier fester Körper, die verschieden ist von derjenigen, die

sich zwischen Kohle und färbenden Flüssigkeiten ergibt, anzunehmen. Letztere Ansicht

motivirt er durch die angebliche (jedenfalls unrichtige) Beobachtung: Die Fasern (er

sagt nicht welche) müßten, wenn sie sich ganz so wie Kohle verhielten, ein

Cochenille-, Wau-, Krappbad ebenso entfärben, wie die Kohle, das

Gegentheil aber sey constatirt; denn man wisse, daß die von fremden Stoffen gut gereinigten Fasern gar keine Farbstoffe aus den Lösungen

anziehen, während dieß um so leichter geschehe, je mehr Metalloxyd oder

Fettsubstanz auf der Faser hafte.

Es ist das Verhalten der Thier- und Pflanzenfaser (gut gereinigter) gegen

Indigblauschwefelsäure, das der animalischen Faser gegen Cochenille,

Campeche- und Fernambukholz berichtet worden; dieß, sowie die mikroskopischen

Beobachtungen von Maschke, und sogar die Erfahrungen der

Färber, daß Krapp, Curcuma, Gelbholz und einige andere Farbstoffe auch in

ungeheizte, vollständig gebleichte Baumwolle etwas einfärben, – alles das

zusammen zeigt deutlich, daß die reinsten Fasern Pigmente aufzunehmen vermögen. Wir

wollen nicht bestreiten, daß der Regel nach ein Gewichtstheil gut präparirter

Thierkohle im Stande ist, eine größere Menge Farblösung zu entfärben, als ein

Gewichtstheil Wolle oder Seide; wir können sogar zwei sich einander ergänzende

Thatsachen namhaft machen, die ein deutlicheres Licht auf das Verhalten dieser

Körper gegen Pigmentlösungen werfen:

1) Wolle und Seide können nicht dazu dienen, eine Pigmentlösung

gänzlich zu entfärben, wie Kohle; ihre Wirkung reicht

nur bis zu einer gewissen Verdünnung, die letzten Farbstofftheilchen lassen sich

aber nicht aus der Lösung entfernen;

2) was wir von Wolle und namentlich Seide schon gemeldet haben,

daß die Pigmente (ohne Beize), die sie aufgenommen haben, sich durch vieles Wasser

wieder daraus entfernen lassen, ist bei Kohle nicht, oder nur in sehr schwachem

Maaße möglich.

Beide Versuche beweisen, daß die Kraft, mit der die Farbstoffe in Wasser gelöst

werden, vollständiger überwunden wird durch Kohle, als durch die thierischen

Fasern.

Die Baumwolle wirkt, wie wir aus obigen Versuchsreihen gesehen haben, weit weniger

als Wolle und Seide, sowohl auf Salz- als Pigmentlösungen; das aber darf uns

nicht überraschen, wenn wir ihren Bau mit jenem der letztem vergleichen, und uns erinnern, wie diese

eben in Folge ihrer Konstitution (was schon lange bekannt ist) sich als stark

Feuchtigkeit aufsaugende – hygroskopische – Körper ausweisen.

Dieselben quellen auf in Feuchtigkeit, vermöge einer gewissen Porosität oder

lockeren Aneinanderlagerung ihrer Theilchen, sie werden leicht ihrem ganzen

Querschnitt nach von Feuchtigkeit durchdrungen. Aehnlich nun (von jeder.

Nebenwirkung vorläufig abgesehen) verhalten sie sich gegen Salz- und

Pigmentlösungen, während die Zellwand der Baumwolle sehr dicht, also weniger

durchdringlich, und zudem dünn, also wenig Flüssigkeit zurückzuhalten im Stande ist.

Argumentirt man endlich, um einen principiellen Unterschied zwischen Thier-

und Pflanzenfaser zu beweisen, damit, daß letztere erst durch eine auf ihr

abgeschiedene, d.h. unlöslich gemachte Beizbasis mehr wirksam werde, so erinnern wir

an Versuche von Stenhouse, der die entfärbende Kraft von

Holzkohle beträchtlich dadurch vermehrte, daß er auf ihr einen Alaunerdeniederschlag

hervorbrachte. Wir vermögen demnach, wenn wir die Kraft der Fasern und Kohle, sey es

Salzlösungen, sey es Pigmentlösungen in ihrem Gehalte zu schwächen, betrachten,

zwischen diesen Substanzen nur einen Unterschied zu erkennen, der sich auf den Grad

der Wirkung, nicht aber auf die Natur der Kraft bezieht.

Die Fasern aber, namentlich die thierischen, äußern nicht nur Anziehungen gegen die

mehrgenannten Lösungen, sondern sie bewirken auch Zersetzungen. Ist nicht hierin der

Beweis chemischer Einwirkung zu suchen? Wir lernen aus zahlreichen Untersuchungen

– den älteren – von Payen, Bussy, Graham,

Chevalier – und späteren – von Filhol,Compt. rend. T. XXXIV p. 247; polytechn. Journal Bd.

CXXIV S. 450.

Weppen,Annalen der

Chemie und Pharmacie, Bd. LV S. 241; polytechn. Journal Bd. CXVIII S. 404.

Esprit,Journal de Pharmacie, 3e Ser., Vol. XVI. p. 192 et 264;

polytechn. Journal Bd. CXVIII S.

45.

Schönbein,Poggendorff's Annalen Bd. LXXVIII S. 521;

polytechn. Journal Bd. CVIII S.

236.

Guthe,Archiv der

Pharmacie, 2te Reihe, Bd. LXIX S. 121.

Stenhouse,Annalen

der Chemie und Pharmacie, Bd. CI S. 243; polytechn. Journal Bd. CXLIV S. 148. trotz

manchen Abweichungen in den Einzelnheiten, einige übereinstimmende Resultate

kennen:

1) Daß eine und dieselbe Kohle stärker auf eine Lösung wirke,

und schwächer auf die andere.

2) Daß Kohlen von verschiedener Abstammung oder Präparation

sehr verschiedene Wirkungen haben können.

3) Daß die Kohle einige Salze im unveränderten Zustand aus

ihren Lösungen abscheide, daß sie aber in anderen gleichzeitig Zersetzungen hervorbringe. Die letzteren bestehen entweder in kräftigerem

Anziehen der Basis und Zurücklassen der Säure oder eines sauren Salzes, oder in

einer Reduction der Basis auf eine niedrigere Oxydationsstufe.

Reductionen der Basen durch Berührung von Metall-Salzlösungen mit Fasern sind

unseres Wissens noch nicht beobachtet worden, dagegen Zerlegungen neutraler in saure

und basische Verbindungen finden wir in obiger Tabelle mehrere notirt. Also auch in

diesem Verhalten stellen sich die Fasern der Kohle sehr nahe.

Fassen wir die Folgerungen, die theils aus den angeführten Beobachtungen, theils aus

allgemeinen Betrachtungen gezogen werden dürfen, zusammen, so ist als festgestellt

zu betrachten:

A. Mit Hinsicht auf die Stellen der Faser, an welchen

sich die Farben absetzen.

1) Die Durchdringung der Fasern mit Farbstoff ist durchaus nicht

so allgemein der Fall, wie es Verdeil und Oschatz annehmen, und die äußerliche

Farbstoffablagerung darf nicht als Ausnahmsfall angesehen werden.

2) Die Ansicht von Persoz, daß nur

oberflächliche Farbstoffablagerung das Gefärbtseyn der Faser bedinge, ist

ebensowenig richtig.

3) Seide und Wolle erscheinen in allen den Fällen, wo nicht mit

nur suspendirten Farbstoffen gefärbt worden, durch ihre ganze Masse mit den

Pigmenten oder Lacken imprägnirt.

4) Diese beiden Faserarten, namentlich aber die erstere, sind in

der Mehrzahl der Fälle nicht nur innen, sondern auch durch äußerlich angelegte

Pigmentschichten gefärbt.

5) Bei der Baumwolle findet die Färbung mittelst Durchdringung

der Zellwand oft gar nicht und gewöhnlich nur in sehr schwachem Maaße statt. Bei

weitem die Hauptmasse der färbenden Materie liegt auf der

Faseroberfläche.

6) Die Anschauung von Walter Crum, daß

zwei parallellaufende angeschwollene Canäle in der Baumwollfaser den Farbstoff

besonders aufnehmen, ist unrichtig. Dagegen sind einzelne Fälle nachweisbar, daß

die Farbsubstanz in das Innere des Schlauches eindrang und diesen zum Theil

erfüllte.

B. Mit Hinsicht auf die Kraft, welche Farbsubstanz und

Faser zusammenhält.

7) Das Anziehungsvermögen, das Baumwolle gegen Salzlösungen,

verdünnte Säuren u.s.w., zeigt, ist in allen Fällen geringer als das der Wolle und Seide. Ein Fall, daß erstere Faserart

in entgegengesetztem Sinn wirke, als die letzteren,

ist nicht constatirt. (Chevreul, Thenard und Roard geben an, die Seide und Wolle wirke verdünnend

auf Schwefelsäurelösung, die Baumwolle aber wasseranziehend, also

concentrirend.)

8) Es ist kein Grund vorhanden, die Ansicht festzuhalten, welche

hauptsächlich und am einläßlichsten von Chevreul

entwickelt wurde, daß nämlich die Färbung eine Folge chemischer Anziehung sey. Weder die von ihm und vor ihm gemachten

Versuche über das Anziehungsvermögen der Fasern gegen gewisse in Lösung

befindliche Körper, noch selbst die seither gemachten Beobachtungen, daß

einzelne Fasern mittelst Durchdringung (Infiltration) gefärbt seyen, nöthigen zu

dieser Ansicht, es stehen ihr vielmehr wichtige Thatsachen geradezu

entgegen.

9) Die Beizen dienen zur Herstellung unlöslicher Farben (Lacke).

Das Verhalten derselben zu den Farbstofflösungen muß auf Rechnung einer

chemischen Verbindung geschrieben werden, in die aber die Faser nicht mit

hineingezogen wird. Sogenannte substantive Farben sind nur solche, die aus

anderen Ursachen als wegen des Zusatzes von Beize in unlöslichen Zustand

übergehen.

10) Das Verhalten der Fasern, sey es gegen Salzlösungen (Beizen),

sey es gegen gelöste Pigmente, oder gegen beide bei gleichzeitigem oder

successivem Zusammenbringen mit denselben, gehört in dieselbe Classe von

Erscheinungen, die wir beim Zusammenbringen solcher Lösungen mit fein

vertheilten mineralischen oder organischen Stoffen, z.B. Kohle, beobachten. Die

Bedenken, welche seiner Zeit Persoz bestimmten diese

allgemeine Theorie für unzulässig zu halten, fallen dahin, da sie auf der

Voraussetzung eines Thatbestandes beruhen, der sich, wie es seitherige

Untersuchungen beweisen, nicht erwahrt.

Nachschrift.

Es ist mir, nachdem der größere Theil der vorstehenden Abhandlung schon gedruckt war,

das 7te Heft 1859 des „Journal für praktische Chemie von O. L. Erdmann und Werther“ zugekommen. Aus diesem Hefte (Bd. LXXVI S. 385)

erhielt ich Kenntniß von einer Mittheilung von Prof. Erdmann

„über die Wirkungsweise der Beizmittel, namentlich des Alauns, beim Färben

der Baumwolle.“ Ich bin – wäre es auch nur um der Vollständigkeit

willen – genöthigt, über die Arbeit, welche der geehrte Herausgeber dieser

Zeitschrift mit einem seiner Praktikanten, Mittenzwey,

ausführte, hier kurz zu berichten und die folgenden Bemerkungen zu derselben zu

machen:

1) Wenn darin gesagt wird: „so sind die Vorgänge beim Färben der Zeuge kaum

jemals Gegenstand einer genauem wissenschaftlichen Untersuchung

gewesen,“ so darf wohl entgegnet werden, daß, wie aus meiner kurzen

historischen Zusammenstellung gewiß hinlänglich hervorgeht, mit diesem Urtheil die

Thätigkeit der Vorgänger als stark unterschätzt erscheine.

2) Es ist wohl einem Versehen zuzuschreiben, daß meines früher mitgetheilten

Versuches „über das Färben der amorphen Baumwolle“S. Annalen der Chemie und Pharmacie Bd. CVI S.

235, daraus übergegangen in O. L. Erdmann's

Journal für prakt. Chemie Bd. LXXIV S. 381, und in das polytechn. Journal

Bd. CXLIX S. 142. gar

keiner Erwähnung in der Erdmann'schen Mittheilung

geschieht. Es wird gesagt: Hr. Mittenzwey habe das

Verhalten structurloser Cellulose gegen Beizmittel zunächst gegen Alaun untersucht,

um die Frage zu entscheiden: „ob die Structur der Baumwollfaser, wie unter

Anderm W. Crum's Theorie voraussetzt, beim Proceß des

Färbens wesentlich sey.“ Diese Frage wird mit Recht verneint, wie es

aber schon durch mich im Frühling 1858 geschehen war.Zur Unterstützung dieser Ansicht habe ich

damals, gerade wie es jetzt von Prof. Erdmann und

Mittenzwey geschah, schwefelsauren Baryt und

andere pulverige mineralische Körper gebeizt und mit verschiedenen

Farbholzabkochungen gefärbt, und diese Präparate in der Sitzung der

zürcherischen naturforschenden Gesellschaft vorgewiesen. Die betreffende Stelle heißt: „Ich möchte in vorliegender

Mittheilung in Kürze nur das erwähnen, daß sich aus diesem Verhalten die

Folgerung ableiten läßt, daß die Structur der Baumwollfaser mit deren

Farbanziehungsvermögen nichts zu thun hat. Bekanntlich steht diese Annahme in

Widerspruch mit einzelnen der über den Färbeproceß aufgestellten Theorien (W.

Crum's z.B.).“

3) Das Resultat, daß sich die Baumwolle (structurlose und organisirte) weder mit

Alaun verbindet, noch ein basisches Salz oder Thonerde abscheidet, ist durch meine

Versuche über das Verhalten der Fasern gegen dieses Salz bestätigt.

4) Bestätigt wird ferner ein Theil meiner seit Jahren gemachten, nicht

veröffentlichten, aber bei meinen Vorlesungen häufig mitgetheilten Beobachtungen

über das Verhalten der Farbstofflösungen gegen Alaunlösung bei geringem Zusatz des letztern. Man wird beim Durchlesen meiner Abhandlung

finden, daß meine Erfahrungen in dieser Beziehung etwas weiter ausgedehnt sind,

als die von Prof. Erdmann mitgetheilten, und daß ich sie

in einer andern Nutzanwendung anführe, von der sogleich die Rede seyn soll.

5) In der Abhandlung von Erdmann heißt es: „Es

wurde Alaunlösung gewählt, nicht nur, weil sie eines der gewöhnlichsten

Beizmittel ist, sondern vorzüglich deßhalb, weil sie in der Wärme nicht zersetzt

wird.“ Der letztere Grund läßt sich sehr leicht verstehen, gegen den

erstem ist aber zusagen, daß Alaunlösung keineswegs in der

Baumwollfärberei eines der gewöhnlichsten Beizmittel ist. Es dient im

Gegentheil fast ausnahmslos sogen, abgestumpfter, d.h. mit Soda theilweise

zersetzter Alaun, oder essigsaure Alaunerde, oder schwefelsaure Alaunerde, oder nach

dem Alaun ein Seifebad etc. in den Operationen des Baumwollefärbers. Dieses

Verhältnisses wird in der Erdmannschen Abhandlung an

einer andern Stelle freilich auch gedacht, dann aber hinzugefügt: „Diese

Erklärung genügt aber durchaus nicht (d.h. die Ablagerung eines basischen Salzes

aus den gebräuchlichen Alaunbeizen), wenn die Baumwolle durch Beizen mit Alaun,

der kein basisches Salz auf die Faser absetzt und vollständig wieder

ausgewaschen werden kann, zum Färben vorbereitet worden ist.“ Wenn

aber der Fall, daß man in der Praxis Baumwolle mit Alaun beizt, so zu sagen nicht

vorkommt, so ist mit der Darlegung des Verhaltens der Pigmentlösungen gegen Alaun,

wenigstens für die Theorie der Baumwollfärberei nichts genützt. In meiner

vorstehenden Abhandlung habe ich deßhalb dieses bisher unbeachtet gebliebene

Verhalten auf die Wolle- und Seidenfärberei bezogen, ausdrücklich aber die

Reserve gemacht, daß eine Nebenwirkung (die theilweise Zerlegung des Alauns durch

diese Fasern) dabei nicht unbeachtet gelassen werden dürfe.

6) Die hauptsächlichste Folgerung: daß die färbende Verbindung an der Faser der

Baumwolle nur mechanisch anhafte, und daß die Faser beim Färben chemisch unwirksam

sey, ist richtig. Wir haben gesehen, daß schon Persoz und

frühere Forscher diese Meinung aussprachen, und ich bemerke, daß ich dieselbe aus

ganz anderen Beobachtungen abgeleitet, ebenfalls in der kleinen Mittheilung, die ich

im Mai 1858 publicirte, zu der meinigen machte. Wer die mannichfaltigen und

widerspruchsvollen Untersuchungen und theoretischen Betrachtungen, die von einer

Reihe von Chemikern über diesen Gegenstand gemacht wurden, kennt, und die

Verschiedenartigkeit und Schwierigkeiten des Erkennens der Erscheinungen, von

welchen ich oben zu berichten hatte überschaut, dem muß es deutlich werden, daß eine

allgemeine Theorie der Färberei auf breiterer Grundlage aufgebaut werden müsse, als der

Untersuchung über die „Wirkungsweise der Beizmittel, namentlich des

Alauns, beim Färben der Baumwolle.“

Wenn indessen ein bewahrter Förderer der Wissenschaft in einigen Beobachtungen, die

in der vorliegenden Frage wesentlichen Ausschlag geben können, mit mir

übereinstimmt, und obwohl andere Wege der Untersuchung und der Induction

einschlagend, in einer Hauptfrage zu dem gleichen Schlusse kommt, so kann das Allen,

welche an dieser Materie Interesse haben, zur Erleichterung der Bildung eines festen

Urtheils dienen, mit aber nur zur Freude gereichen.

Tafeln