| Titel: | Verfahren zum Verbinden der Heizröhren von Dampfkesseln, vom Mechaniker Cart in Paris. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. II., S. 4 |

| Download: | XML |

II.

Verfahren zum Verbinden der Heizröhren von

Dampfkesseln, vom Mechaniker Cart in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1861, S.

82.

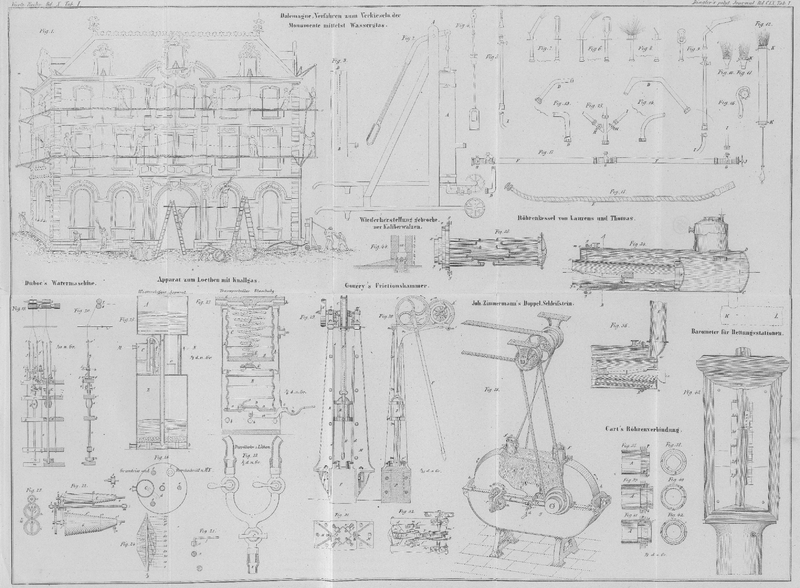

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Cart's Verfahren zum Verbinden der Heizröhren von

Dampfkesseln.

Die bisherige Methode die Heizröhren der Dampfkessel in die durchlöcherte Scheidewand

einzusetzen, besteht bekanntlich im Eintreiben eines Ringes in das Ende des Rohres,

bis eine Art Niet dadurch gebildet wird.

Es folgt hieraus die Nothwendigkeit, bei Entstehung von Undichtheiten und wenn das

Rohr entfernt werden soll, den Ring zu zerhauen und mit Hammerschlägen die

Kesselwand zu erschüttern, woraus mancherlei Uebelstände entstehen müssen.

Außerdem ist die Ersetzung einer Röhre durch eine andere sehr mühsam und zeitraubend,

und endlich leidet der Kessel durch die häufige Wiederholung dieser Operationen sehr

erheblich.

Cart's System (patentirt in Frankreich am 7. Februar

1860) vermeidet alle diese Uebelstände, so daß in Folge seiner Anwendung die

Dampfkessel eine weit größere Dauer haben müssen.

Man bringt nämlich zunächst in das Ende der Röhre einen Metallring, welcher schräg durchgeschnitten und außen ganz glatt ist, um

genau dem Durchmesser der Röhren zu entsprechen. Dieser Ring ist innen schwach

conisch und wenn erforderlich mit Windungen versehen, um als Mutter für einen

einzuführenden zweiten Metallring zu dienen, welcher in Folge des Eintreibens in den

ersteren denselben erweitert und mithin die Oeffnung der Röhre selbst dicht in die

Oeffnung die sie ausfüllen soll, eindrückt.

Das Eintreiben des zweiten Ringes in den ersten geschieht nicht plötzlich, mit

Hammerschlägen, sondern einfach durch einen viereckigen oder sechseckigen Schlüssel,

der je nach der Form des Ringes von außen oder von innen angesetzt wird. Ist der

erstere der Ringe nicht mit Windungen versehen, so muß man die Dichtung mit Hülfe

einer Schraubenmutter bewirken, die man an das Ende des Ringes ansetzt und die durch

den Conus selbst den Ring erweitert und die Röhre dichtet.

Die Figuren 37

bis 42

stellen diese neue Art der Röhrenverbindung dar.

Fig. 37 ist

der Durchschnitt des eisernen Rohres in seiner Verbindung mit der Kesselwand nach

dem neuen System; Fig. 38 ist die Vorderansicht desselben.

Figur 39 und

40

stellen dasselbe nur mit etwas veränderter Construction des Conus dar.

Fig. 41 und

42

stellen die Verbindung unter Anwendung eines Rohres mit conischem Ringe dar.

Die Einfachheit dieser Methode ersieht man hieraus sehr leicht. Die eiserne Röhre A tritt etwas über die Kesselwandung P vor und erhält einen Ring B, welcher schräg gespalten ist; in diesen wird der zweite Ring C, in seiner ganzen Länge mit Schraubenwindungen

versehen und innen viereckig ausgeschnitten, eingeführt, wozu ein ebenso geformter

Schlüssel dient.

In Fig. 39 ist

der conische Ring C ähnlich geformt, nur bildet sein

äußerer Theil einen achteckigen Kranz, um ihn mit einem gewöhnlichen Schlüssel

drehen zu können.

In der Einrichtung Fig. 41 und 42 muß in die Röhre A zugleich der Ring B und

der Ring C eingeführt werden, wovon der letztere an

seinem inneren Ende conisch ist; alsdann werden beide mittelst der Mutter C' auf einander fest gepreßt. In allen Fällen ist die

Dichtung um so vollkommener, je fester die Schrauben angezogen werden.

Die Ringe B sind schräg durchschnitten, um Wasser oder

Dampf nicht durchzulassen; sie sind mit einem vorspringenden Rande b verstärkt, damit der etwa durch irgend eine

Undichtigkeit herausgetriebene Dampf nicht den Heizer ins Gesicht treffe.

Wird ein Rohr undicht, so ist es leicht, dasselbe durch Lösen der Schrauben und Ringe

frei zu machen und dann zu entfernen.

Tafeln