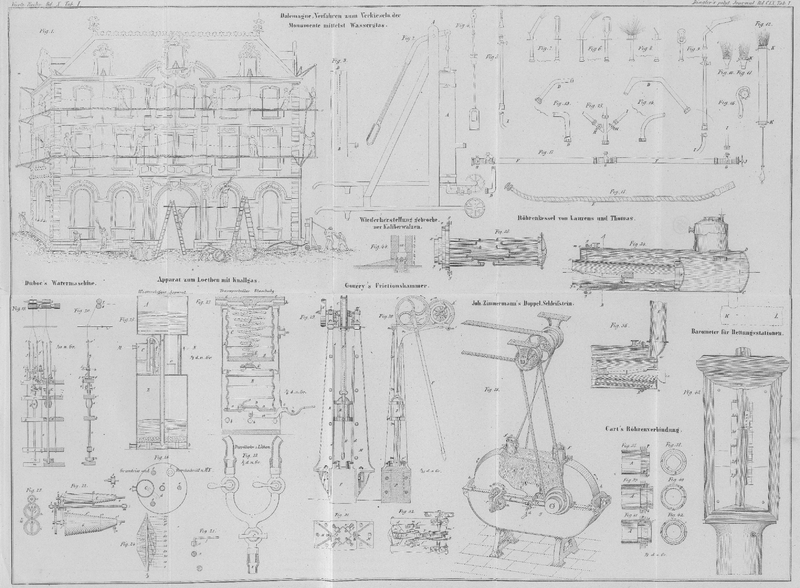

| Titel: | Frictionshammer der Maschinenfabrikanten Gouéry und Guérin in Paris. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. III., S. 6 |

| Download: | XML |

III.

Frictionshammer der Maschinenfabrikanten Gouéry und Guérin in

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, November 1860, S.

233.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Gouéry's Frictionshammer.

In der Industrie macht man sehr häufig von Apparaten Gebrauch, welche, um energische

Effecte zu erzielen, die aufgesammelte Kraft mehr oder weniger plötzlich abgeben

müssen. Dieß ist z.B. der Fall bei den Dampfhämmern, bei den Rammmaschinen zum

Einrammen der Pfähle, bei Stempel- und Prägewerken etc.

Bei dieser Art von Apparaten wird die aufsteigende Bewegung des Fallhammers entweder

durch Dampf erzielt, oder durch die Kraft von Menschen, welche in größerer oder

kleinerer Anzahl an Schnüren oder Stricken ziehen.

Obgleich diese Art von Apparaten vielfach berechnet und umgeändert wurde, blieb den

HHrn. Gouéry und Guérin doch noch die Möglichkeit, sie in einer Weise zu behandeln,

welche sehr günstige Resultate liefert, wie wir uns überzeugen konnten, als wir den

Fallhammer ihres Systemes im Gange sahen.

Dieses System beruht auf der Anwendung einer durch irgend einen Motor

hervorgebrachten fortlaufend kreisförmigen Bewegung zum Heben irgend eines Gewichtes

mit irgend einer Geschwindigkeit, um wie bei den Dampfhämmern Schläge zu erzielen,

ohne jedoch wie bei diesen, die directe Wirkung des Dampfes nöthig zu haben. Das

System kann sowohl bei Stempel- und Prägewerken, als auch bei Rammmaschinen

zum Einschlagen von Pfählen, und bei allen Maschinen ähnlichen Zweckes angewandt

werden. Es gestattet, mit der größten Leichtigkeit schwache und starke Schläge

hervorzubringen.

Dieß wurde durch die Anwendung zweier Frictionsräder erzielt, wovon das eine

ununterbrochen durch irgend einen Motor gedreht wird, während das andere nur dann

direct durch Reibung mitgenommen wird, wenn es durch einen besonderen Mechanismus an

die Oberfläche des ersten, treibenden Rades angedrückt wird. Aus dem bisher nur kurz

Angedeuteten geht schon hervor, wie zahlreich die Anwendungen dieses neuen Systemes

seyn können.

Die Figuren

29–32 zeigen die Anwendung des Princips an einem Fallhammer zur Herstellung

geprägter oder getriebener Arbeit. Wir wollen hiebei bemerken, daß bei der

Einfachheit des Apparates und seiner einzelnen Unordnungen der bei den Dampfhämmern

so häufig vorkommende Uebelstand eines Kolbenstangenbruches nicht vorkommen

kann.

Fig. 29 ist

eine verticale Hauptansicht des Fallhammers und seines Getriebes.

Fig. 30 zeigt

denselben von der Seite und zwar zum Theil im Durchschnitte.

Fig. 31 ist

ein horizontaler Durchschnitt des Ständers und zwar in der Höhe genommen, wo das

Gesenke, die Matrize oder der Amboß liegt.

Fig. 32 ist

eine horizontale Ansicht oder ein Grundriß des Frictionsrädergetriebes.

Die beiden gußeisernen verticalen Pfeiler M haben auf

ihrer inneren Seite eine Nuth, um die schmiedeeisernen Leitschienen d aufzunehmen, durch welche der eigentliche Fallhammer

R geführt wird. Die Pfeiler M stehen auf zwei Tragwinkeln N, die an den

Amboßstock oder die Chabotte P angeschraubt sind. Oben

haben die Pfeiler oder Ständer M die Tragarme m angegossen, auf welchen die Lager für die

Frictionsräder sich befinden, und welche durch die Verbindungsstangen m' vereinigt sind. Der Amboßstock P ist mit Kloben p' versehen, durch welche

Stellschrauben gehen, mittelst deren das Gesenke oder die Matrize, in welcher man

prägt, festgestellt und richtig eingestellt wird.

Auf eine horizontale Achse A, die in den zwei Lagern a liegt, ist die Triebscheibe A' aufgesteckt, die durch irgend einen Motor in Bewegung gesetzt wird. Auf

derselben Achse befindet sich das gußeiserne Frictionsrad B, an welches zwei vorspringende Ränder angegossen sind, von denen jeder

eine vertiefte, conische Nuth enthält. An dem gabelförmigen Hebel F befinden sich zwei Zapfen f, die in den Lagern f' liegen, welche auf die

Tragarme m aufgeschraubt sind. Die Gabelenden sind mit

Ohren o versehen, durch welche eine Achse c geht, auf der die große Scheibe C lose aufgesteckt ist. An diese sind zwei conische Ränder angegossen,

welche in die Ruthen des Rades B eingreifen. Zwischen

die Ränder des Rades C legt sich ein Band E, das aus einem Lederriemen, aus Gutta-percha,

oder aus einem Stahlstreifen bestehen, oder durch eine Bandkette ersetzt werden

kann, an deren Ende das Fallgewicht R angehängt ist.

Die Wirkung der Maschine ist folgende:

Nähert man, nachdem der Fallhammer auf das Gesenke gefallen ist, den Handgriff des

Hebels F dem Gestelle, so dreht sich die Gabel um die

Achse o, wodurch sich natürlich die Achse c der des Frictionsrades B

nähert; die beiden Räder berühren sich, und es entsteht Reibung zwischen C und B, so daß auch das Rad

C gedreht, und folglich der Fallhammer R gehoben wird, da sich die Kette oder der Riemen auf

das Rad C aufwickelt.

Ist der Hammer auf die bestimmte Höhe, die nach Bedürfniß größer oder kleiner seyn

kann, gehoben, so bewegt man den Hebel F vom Gestelle

auswärts, die Reibung hört auf, und der Hammer fällt dann durch sein eigenes

Gewicht. Es versteht sich von selbst, daß man die Drehungsachse des Hebels auch eben

so gut über die Achse des Frictionsrades C legen könnte,

oder daß man die Lager von C festschrauben, und dagegen

die Achse der Triebscheibe B beweglich machen

könnte.

Tafeln