| Titel: | Duboc's Watermaschine mit directer Aufwickelung des Fadens auf die Spindeln. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. V., S. 9 |

| Download: | XML |

V.

Duboc's Watermaschine mit directer Aufwickelung des Fadens auf die

Spindeln.

Aus Armengaud's Génie industriel, October 1860, S.

214.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Duboc's Watermaschine mit directer Aufwickelung des Fadens auf die

Spindeln.

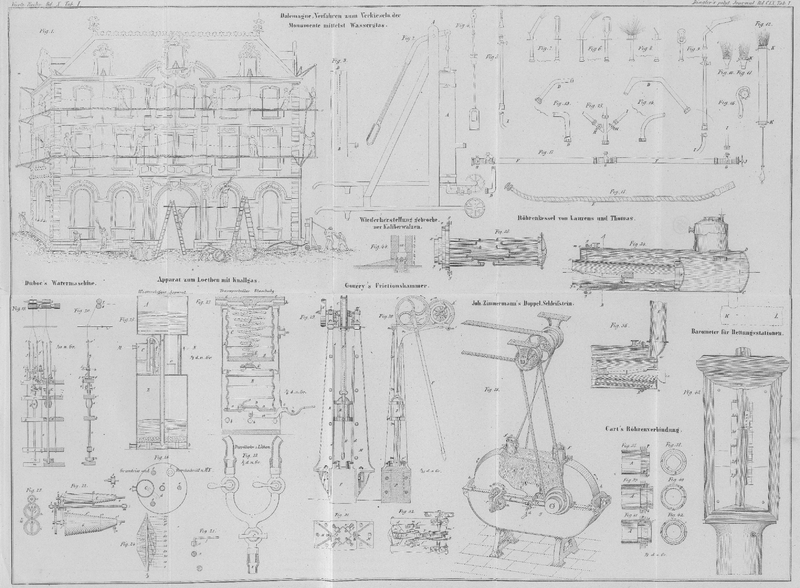

Das System von Duboc, Spinner zu Cany, ist auf jede Art

von Faserstoff, jede Garnnummer und jeden Grad der Drehung anwendbar. Die

Eigenthümlichkeiten dieser Watermaschine sind in den Figuren 19–24

veranschaulicht.

Fig. 19 zeigt

die Vorderansicht und den Verticaldurchschnitt der Spindel, Fig. 20 den

Verticaldurchschnitt derselben rechtwinkelig zu Fig. 19, Fig. 21 den

Ausrückungsmechanismus in vergrößertem Maaßstabe, Fig. 22 und 23 den

Bewegungsmechanismus in der Vorder- und Seitenansicht, Fig. 24 den Durchschnitt

eines Kötzers.

Die Spindel a liegt in einer Röhre b, welche oben in eine Scheibe f ausläuft und

ihre Bewegung durch einen Würtel c oder ein

Frictionsgetriebe erhält. Unterhalb des Würtels c ist

mit der Röhre d ein Muff d,

welcher zum Anhalten derselben und zum Aufheben der Fadendrehung dient, fest

verbunden. In den Spindelschienen e und e' liegen die Büchsen u und

u' der Röhre b. An der

Scheibe f der Röhre b sind

die Flügelschenkel g und g'

befestigt, welche durch die Ringel r und r' den Faden zuführen. Ferner tragen die Säulen o und o', welche an einer

tiefer liegenden Schiene l befestigt sind, bewegliche

Scheiben h, welche von den Schenkeln g und g in Bewegung gesetzt

werden und in Ruthen der Köpfe i und i' sich frei

drehen können. Diese Scheiben, welche an der auf und nieder gehenden Bewegung der

Köpfe i und i' Antheil

nehmen, bewegen sich über denjenigen Theil der Spindellänge, welcher bewickelt

werden soll, und bewirken vermittelst des Aermchens j,

welches sie bei ihrer Bewegung mit sich führen, die directe Aufwickelung auf die

Spindel. Das in der Scheibe h bewegliche Aermchen j aus Schmiedeeisen, Stahl oder Messing wird durch eine

Feder x (Fig. 21) gegen die

Spindel angedrückt. Die Wirksamkeit dieses Aermchens, um welches der Faden einen

todten Umgang macht, besteht darin, die Spindel durch den Zug des Fadens zwischen

ihr und dem Aermchen mit sich fortzunehmen, während gleichzeitig die zum Aufwickeln

nöthige Spannung durch die Reibung erzeugt wird, welche zwischen der, nach einer

schiefen Ebene abgeschnittenen Frictionswalze n und der

festen Schiene m am Fuße der Spindel stattfindet. Die

Spindelbüchsen v liegen in der Schiene k. Die an der Wagenschiene l

befestigten Säulen o und o'

gehen durch die festen Schienen e, e' und k hindurch und bewegen sich innerhalb derselben auf und

nieder. Durch die Haken q, deren Einschnitte y in Stifte an der Scheibe f

sich einlegen, kann die Drehung der Flügel aufgehoben werden. Die Zuführung des

Fadens erfolgt durch die Cylinder s und t und die um Scharniere z'

drehbaren Holzdeckel z.

Die in Fig. 22

und 23

dargestellten Bewegungsmechanismen für die Aufwindung haben folgende Einrichtung:

Die Riemenscheibe A treibt durch den Riemen B die zum Theil conische, zum Theil cylindrische

Riemenscheibe C, und diese wieder durch das Vorgelege

e, f die endlose Schraube D und vermittelst eines andern Vorgeleges h, i

die conische Herzscheibe (3. Beide Conen C und G erhalten durch die Mitnehmer j und j' eine gleitende Bewegung auf ihren

Wellen o und p, die Schraube

D aber, die in den Lagern l,

m aufruht, verändert ihre Lage gegen die Achse nicht. Die Frictionswalze

n wirkt auf dem Wagen l

(Fig. 19)

und hebt und senkt denselben. Auf welche Art hierdurch der Faden auf die Spindel

aufgewickelt wird, zeigt Fig. 24. Der conische

Theil der Scheibe C entspricht dem Anfange der

Aufwickelung: hat der Riemen B die Stelle a, bei welcher der Conus in den Cylinder übergeht,

erreicht, so ist der untere conische Theil des Kötzers vollendet; von hier an ist

der Faden in Gestalt eines Cylinders aufzuwickeln, und darum hat auch die Scheibe

C von hier an bis zu ihrem Ende d die cylindrische Gestalt. Da ferner die Höhe der

Aufwickelung bei jeder Lage sich verändert, so hat auch die Scheibe G eine conische Gestalt, und zwar anfänglich stark,

später schwächer zulaufend. Durch die excentrische Auflagerung der Räder h und i, sowie durch die

excentrische Gestalt der Scheibe G wird bewirkt, daß der

Niedergang des Wagens

bedeutend rascher als der Aufgang erfolgt, wodurch dem Kötzer eine größere

Haltbarkeit ertheilt wird. Die Verschiebung der Scheiben C und G in der Achsenrichtung beträgt bei

jeder Umdrehung derselben und bei jeder Fadenschicht 2 Millimeter.

Tafeln