| Titel: | Ueber Löthen mit Knallgas; von Otto Siebdrat. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XII., S. 27 |

| Download: | XML |

XII.

Ueber Löthen mit Knallgas; von Otto Siebdrat.

Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1861,

Nr. 10.

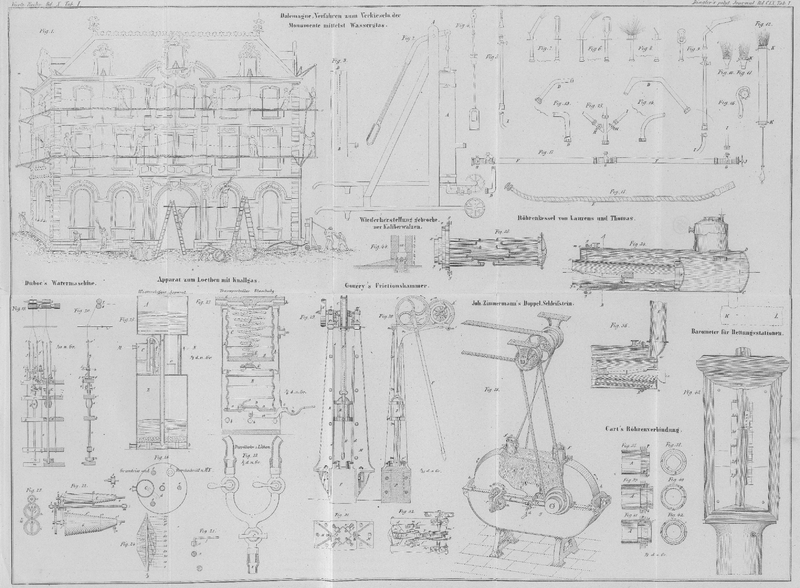

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Siebdrat, über Löthen mit Knallgas.

Da das Löthen mit Knallgas, vorzüglich für Bleilöthungen und solche mit Hartloth,

eine immer größere Anwendung findet, so soll im Folgenden die Beschreibung dieses

Verfahrens und der dazu nöthigen Apparate gegeben werden.

Die Apparate beschränken sich auf ein transportables Gefäß zur Erzeugung des

Wasserstoffgases (Fig. 25 und 26) und auf einen

ebenfalls transportablen Blasebalg (Fig. 27), der dem

Wasserstoffgas den zur Knallgasbildung nöthigen Sauerstoff aus der Luft zuführt. Von

jedem dieser Apparate führt ein beliebig langes Gummirohr die beiden Gase in einem

Doppelhahn (Fig.

28) zusammen, von welchem sie dann als Knallgas in einem

gemeinschaftlichen Gummischlauch zur Löthspitze geführt und so zum Löthen verwendet

werden.

Das Princip des von Enfer und Söhnen in Paris zu diesem Zweck construirten Blasebalges ist von demselben

schon früher zu transportablen Schmiedefeuern angewendet worden,Siehe die Beschreibung ihrer doppelt und continuirlich wirkenden Blasebälge

für Schmieden im polytechn. Journal Bd.

CXLIII S. 174. und sind sich daher diese beiden Gebläsevorrichtungen in der Hauptsache sehr

ähnlich.

Das Gebläse des in Fig. 27 in 1/6 natürlicher Größe dargestellten Apparates besteht in einem

Blasebalg B, der mit seinem oberen Theile an eine, den

ganzen Apparat in zwei Räume theilende, Blechwand luftdicht befestigt ist. Dieser

Blasebalg B, dessen Boden eine gußeiserne Scheibe a bildet, communicirt durch das Ventil D (von 50 Millimeter Durchmesser) mit dem untersten Raum

des cylindrischen Blechmantels, in welchem sich sechs Löcher d befinden, und durch dieselben demnach mit der freien Luft.

Der Raum A über diesem Blasebalg dient als Windreservoir,

und steht durch das Ventil E (von 35 Millimeter

Durchmesser) mit dem unteren Gebläse B in Verbindung. In

diesem Raume A befindet sich nun ebenfalls eine Art

Blasebalg C, der vom anderen dadurch verschieden ist,

daß er durch eine Spiralfeder f fortwährend gespannt

wird. Diese Spiralfeder ist oben an zwei Seiten durch ein umgebogenes Blech

gehalten, welches wiederum durch eine Schraube an einem Holzdeckel c befestigt ist, der den Schluß des Blechcylinders nach

oben bildet. Dieselbe Befestigung hat die Spirale noch unten auf dem Holzdeckel g, durch welchen zugleich der luftdichte Schluß des

Balges C nach unten bewirkt wird. Nach oben hin

communicirt der Raum C durch sechs Löcher h, die im Holzdeckel c

angebracht sind, ebenfalls mit der freien Luft.

Die Bewegung des Balges B geschieht nun mittelst des

Hebels n, der in o seinen

Drehpunkt hat und durch einen Bügel, der an die Scheibe a angeschraubt ist, mit dem Balg B in

Verbindung steht.

Endlich ist noch zu bemerken, daß von dem Windreservoir A

aus der Wind durch das an den Blechmantel angenietete Mundstück m mittelst eines über dasselbe gezogenen Gummirohres

nach dem weiter unten beschriebenen Hahn geleitet wird.

Die Anwendung des transportablen Blasebalges ist eine sehr einfache; derselbe erhält

durch den Blechmantel eine solche Steifigkeit und ist in seinen Dimensionen so

eingerichtet, daß sich eine Person, gewöhnlich ein Knabe, bequem auf den Holzdeckel

c setzen und mit dem Fuß den Hebel n

und hierdurch auch den

Blasebalg B in eine aufgehende Bewegung bringen kann.

Der Niedergang des Balges geschieht durch die Schwere der Scheibe a. Beim Aufgang öffnet sich das Ventil E und läßt die im Raum B

befindliche Luft in das Windreservoir entweichen. Beim Niedergang dagegen füllt sich

der Blasebalg B wieder mit Luft, um dieselbe beim

Aufgang ebenfalls wieder dem Windreservoir zuzuführen.

Kann nun die Luft aus dem Windreservoir nicht sofort entweichen, so muß sie nach und

nach einen Druck auf den Blasebalg C ausüben, denselben

heben und die Spiralfeder f zusammendrücken. Da aber

diese Feder den Balg C wieder auszudehnen strebt, so

wird der Raum, der durch Entweichen der Luft aus dem Mundstück m entsteht, sofort wieder durch den Balg C ausgefüllt, und dadurch ein Ausströmen der Luft mit

nahezu gleichmäßigem Druck erzielt. Es kann hiernach auch ein Ueberblasen des

Apparates nicht leicht stattfinden, ebenso wie ein Verlust an Luft nie eintreten

kann.

Der in Fig. 25

und 26 in 1/8

natürlicher Größe im Durchschnitt und Grundriß dargestellte Apparat zur Erzeugung

des Wasserstoffgases wird durchgängig aus Blei angefertigt. Er besteht aus zwei

Theilen, A und B, wovon A mittelst dreier Säulchen s

(3/4 Zoll starkem Bleidraht) auf der Decke des Raumes B

befestigt ist. Der obere Raum A, von dessen Boden aus

ein Rohr a bis unter die durchlöcherte Scheibe d reicht, ist offen, und wird mit sehr verdünnter

Schwefelsäure, ungefähr in der Mischung von 1 Th. concentrirter Schwefelsäure auf 7

Th. Wasser, angefüllt. Auf der Scheibe b liegen grobe

Stücke Zink, die durch die Oeffnung bei c eingegeben

werden.

Die in A eingefüllte Schwefelsäure tritt nun mittelst des

Rohres a unter die Scheibe b, dringt durch deren Oeffnungen hindurch und füllt theilweise den Raum B aus. – Durch die Einwirkung der verdünnten

Schwefelsäure auf Zink bildet sich, wie bekannt, schwefelsaures Zinkoxyd,

Wasserstoff wird frei, füllt nach und nach ebenfalls den Raum B aus und drängt, sobald er keine Gelegenheit hat, zu entweichen, je nach

seiner Spannung, die im Raume B befindliche

Schwefelsäure wieder zurück nach dem Raume A. Wird dann

durch den Abfluß des Gases dessen Menge geringer, so tritt wieder mehr Schwefelsäure

über das Zink, u.s.w.

Durch das aufgelöthete Rohr d steht der Raum B mittelst eines Gummirohres mit einem kleinen, halb mit

Wasser (oder Kalkmilch) gefüllten Reservoir C in

Verbindung, theils zur Reinigung des Gases, theils um etwa mechanisch mit

übergehende Säure aufzufangen, aus welchem dann durch die Oeffnung e, an welcher ein Kautschukrohr befestigt ist, das Wasserstoffgas nach

dem unten beschriebenen Doppelhahn geleitet wird. Unter der Scheibe b befindet sich noch eine Oeffnung f, die dazu dient, die mit Zinkoxyd mehr oder weniger

gesättigte Schwefelsäure, die sich auf Zinkvitriol weiter verarbeiten läßt, aus dem

Apparat abzulassen. Diese Oeffnung sowohl, als auch die bei c, werden für gewöhnlich einfach durch Korke geschlossen.

Die Wirkung der beiden beschriebenen Apparate vereinigt sich nun in dem in Fig. 28

dargestellten Doppelhahn; Wasserstoff und Luft treten in demselben zusammen und

letztere gibt den zur Knallgasbildung nöthigen Sauerstoff an den Wasserstoff ab.

Durch Oeffnen des dritten Hahnes strömt endlich das Knallgas in dem Gummirohr s nach einer am Ende desselben angebrachten Löthspitze,

mit welcher dann das Löthen auf die bekannte Weise ausgeführt werden kann.

Die Löthung von Blei geschieht beispielsweise auf folgende Art: Das eigentliche Loth

besteht hier aus dünnen Bleistreifen, denen mittelst eines Schabers eine metallisch

reine Oberfläche gegeben wird. Will man nun Bleitafeln mit Bleitafeln, Bleirohre mit

solchen, oder Bleirohre unter einander verlöthen, so wird den sich berührenden

Kanten ebenfalls durch den Schaber, der eine dreiseitige Fläche hat, um mit den

Spitzen auch in die kleinsten Ecken gelangen zu können, eine metallisch reine

Oberfläche gegeben, diese Kanten möglichst scharf zusammengestoßen, und, ehe das

Loth darauf kommt, dieselben der Löthflamme kurze Zeit ausgesetzt, um sie vorläufig

zu erwärmen und sie zur Aufnahme des Lothes vorzubereiten. Dann bringt man das Loth

ebenfalls unter die Löthflamme und läßt den sich bildenden Bleitropfen auf den

Zusammenstoß der beiden Kanten fallen, wodurch eine Verbindung derselben hergestellt

wird. Ehe man aber den nächsten Tropfen vom Loth abschmilzt, läßt man die

Knallgasflamme noch kurze Zeit auf den ersten einwirken, damit derselbe ordentlich

ausfließt und eine breite Löthnaht erzeugt. Am einfachsten ist natürlich das Löthen

bei horizontaler Lage der Kanten, weil hier die Tropfen vom Loth ebenfalls

horizontal nebeneinander zu liegen kommen; schwieriger ist es schon, eine Löthnaht

in verticaler Richtung, wo die Bleitropfen übereinander kommen, herzustellen, doch

läßt sich die hierzu nöthige Fertigkeit in wenigen Tagen der Uebung leicht aneignen.

Ein geübter Löther kann in einer Stunde eine Löthnaht von 5,5 Meter Länge herstellen

und bedarf hierzu außer einer Person, die den Blasebalg in Bewegung setzt, bei

größeren Arbeiten gewöhnlich noch eines Gehülfen, der die Kanten der zu löthenden

Gegenstände scharf zusammenpreßt.

Das Löthen mit Knallgas mittelst der beschriebenen transportablen Apparate hat in

Frankreich bereits eine weite Verbreitung, nicht nur in den größeren chemischen und

überhaupt industriellen Etablissements, sondern auch bei den kleineren

Gewerbtreibenden, wie Kupferschmieden, Bijouteriefabrikanten, Goldschmieden,Siehe über die Benutzung dieser Apparate zum Löthen mit Aluminiumloth in

Stangenform die Abhandlung im polytechn. Journal Bd. CLVII S. 445. Knopfmachern u.a. gefunden und ist wegen seiner Billigkeit und allseitigen

Anwendbarkeit zu empfehlen.

Tafeln