| Titel: | Verfahren zum Conserviren der Monumente nach der von Fuchs entdeckten Methode durch Verkieselung mittelst Wasserglas; von Leon Dalemagne in Paris. |

| Autor: | Leon Dalemagne |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XVIII., S. 52 |

| Download: | XML |

XVIII.

Verfahren zum Conserviren der Monumente nach der

von Fuchs entdeckten Methode durch Verkieselung mittelst Wasserglas; von Leon Dalemagne in Paris.

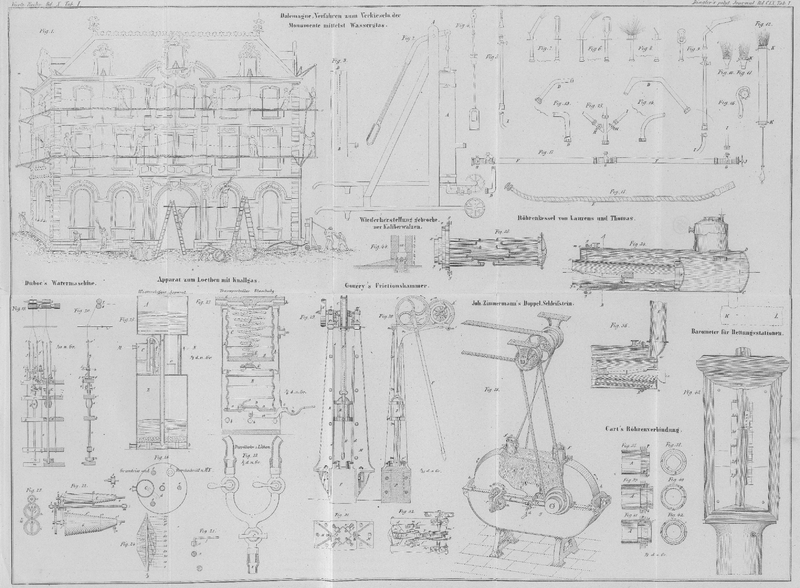

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Dalemagne's Verfahren zum Conserviren der Monumente.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß eine gute Verkieselung der (aus Kalkstein

bestehenden) Materialien nur dann erzielt wird, wenn man dieselben tief und

vollständig mit einer Auflösung von Kali-Wasserglas tränkt, war ich bemüht,

durch Anwendung mechanischer Mittel, welche auf das Pumpensystem von Dubuc basirt sind, das Imprägniren zu einer leicht

ausführbaren Operation zu machen und dadurch die Verbreitung und allgemeine

Anwendung dieses Verfahrens zu ermöglichen.

Bekanntlich darf man nur Auflösungen von möglichst reinem Wasserglas anwenden, und

muß deren Concentration nach der Natur und Porosität der zu verkieselnden

Materialien, ihrem Trockenheitszustande sowie auch nach dem Zustande der Atmosphäre

modificiren; ich wende vorzugsweise das nach der Methode von Fuchs auf trockenem Wege bereitete Kali-Wasserglas an.

Mittelst des erwähnten fahrbaren Pumpwerkes kann ich die zur Verkieselung dienende

Flüssigkeit aus Fässern und beliebigen Behältern aufsaugen, und durch meine

eigenthümlichen Verbindungsstücke und mit Mundstücken versehenen Ausgußrohre, welche

mit in vielen Fällen ohne Gerüst zu operiren gestatten, dieselbe in alle Theile der

Monumente, selbst die höchsten, treiben, um sie darin als feiner Regen unter solchem

Druck zu ertheilen, daß die Kieselerde in alle Theile, selbst die verborgensten,

tief eindringen muß; der Arbeiter benutzt hiezu Ausgänge oder Vorsprünge oder bloß

ein mit Knoten versehenes Seil.

Vor der Verkieselung müssen die Materialien durch Bürsten gereinigt werden, wobei man

einen kräftigen Wasserstrahl auf dieselben spritzt, welcher alle fremden Körper

wegschwemmt.

Der Apparat Fig.

6 liefert einen zertheilten Strahl, welcher vortheilhaft denjenigen der

Handspritze ersetzt, er ist kräftiger und regelmäßiger. Fig. 7 gibt einen

geschlossenen Strahl, welcher sich erst in einer gewissen Entfernung zertheilt und

daher entferntere Gegenstände zu erreichen gestattet. Fig. 8 gibt einen sehr

weiten, fächerförmigen Strahl und eignet sich daher für ebene Flächen; er wurde

deßhalb für die Terrassen der Notre-Dame-Kirche in Paris, die Treppe

der Orangrie in Versailles, sowie diejenigen des Palasts von Fontainebleau und von

St. Cloud angewandt. Fig. 9 ist eine Verbindung mit einem oder mehreren Kniestücken, welche

sich für alle Formen von Strahlen eignet, um dieselben nöthigenfalls ohne Gerüst auf

die Rückseite richten und versteckte Theile selbst unter dem Gesims begießen zu

können.

Die bisher angewandte Handspritze veranlaßt häufige Unterbrechungen, weil die Löcher

sich oft verstopfen und der Arbeiter daher die Operation einstellen muß, um jene zu

reinigen; ich vermeide dieß, indem ich die Begießung – selbst wenn sie so

zertheilt ist, daß sie den feinsten Regen bildet – mittelst eines einzigen

Lochs in: Mundstück bewerkstellige, welches nach Erforderniß mehr oder weniger weit ist, und in

keinen: Falle durch zarte Theilchen, welche sich während der Arbeit von dem Material

ablösten oder in die Flüssigkeitsbehälter gelangten, verstopft werden kann.

Ich kann überdieß an jeder Pumpe Zweigröhren anbringen, um eine gleichzeitige

Begießung an verschiedenen Stellen vorzunehmen, welche dennoch die höchsten Theile

erreicht und die ausgedehntesten Flächen umfaßt; ein Arbeiter, welcher die Pumpe

treibt und ein anderer, welcher den Flüssigkeitsbehälter speist, reichen also hin,

um mehreren Arbeitern die während der Operation erforderlichen Flüssigkeiten zu

liefern. Ich verwende nach Erforderniß oder den Umständen Röhren aus Hanfgewebe,

Leder, Kautschuk oder Metall, und benütze Pumpwerke von angemessener Kraft, welche

durch einen beliebigen Motor betrieben werden können.

Die Mundstücke aller meiner Spritzen versatz ich mit gezahnten Schraubenmuttern (Fig. 11) und

mit einer Kranzleiste (Fig. 12). Die Zähne

gestatten mittelst eines Schlüssels (Fig. 16) die Stücke

leichter auseinanderzuschrauben, was sonst wegen des anhaftenden Wasserglases oft

sehr schwierig ist; die Kranzleiste hält die zurückspritzende Flüssigkeit von den

Händen des Arbeiters ab, welche durch sie sehr leiden würden.

Seitdem ich die Gesellschaft gegründet habe, welche zuerst

(in Frankreich) die Verkieselung zum Conserviren der Monumente angewandt und die

wissenschaftlichen Arbeiten von Fuchs in die Praxis

eingeführt hat,Diese Gesellschaft zum Conserviren der Monumente und

Bildhauerarbeiten mittelst Verkieselung der aus Kalkstein bestehenden

Materialien durch Wasserglas, wurde von Hrn. Dalemagne im J. 1851 gegründet und löste sich im J. 1857 auf,

nachdem sie dieses Verfahren auf Kirchen, Paläste und öffentliche Gebäude

sowohl in Paris als in Versailles, Fontainebleau, Chartres, Caen, Amiens,

Rouen, Lyon etc. angewandt hatte.A. d. Red. beschäftigte ich mich fortwährend mit den Mitteln, um eine vollkommene

Ausführung der Verkieselung sicher zu erzielen. Anfangs operirte ich mit dem Pinsel,

dann mit der Handspritze und endlich mit dem beschriebenen System combinirter

Apparate.

Ich hatte schon bei Beginn meiner Arbeiten bemerkt, daß, wenn unmittelbar nach der

Verkieselung ein reichlicher und andauernder Regen eintritt, derselbe einen Theil

der in die Steine eingeführten Kieselerde mitreißt. Es fragte sich also, wie dieser

große Uebelstand vermieden und dem Steine die Kieselerde erhalten werden kann. Ich

gebe hier das Mittel an, welches ich zur Erreichung dieses Zweckes gefunden habe,

weil es sehr einfach, leicht anwendbar und erwiesenermaßen wirksam ist.

Damit der Regen keine Kieselerde mitreißen kann, wende ich nach der Verkieselung das

Phosphor-kieselsaure Kali an. Durch dieses Mittel erziele ich an der Oberfläche

der frisch verkieselten Steine eine freiwillige Reaction, die gewissermaßen eine

Wand bildet, hinter welcher die abgelagerte Kieselerde Zeit hat, sich gehörig zu

verbinden. Ich habe diese Idee ebenfalls aus der Abhandlung von Fuchs über das Wasserglas geschöpftS. polytechn. Journal Bd. CXLII S.

378 und 389. und sie mit Beihülfe meines Freundes C. Leblon

ausgeführt.

Das nach Erforderniß verdünnte Phosphor-kieselsaure Kali wird ebenso wie das

Wasserglas angewendet, nämlich mit dem Pinsel oder durch Begießen. Die Natur der

Steine und ein wenig Erfahrung reichen hin, um es zweckmäßig anzuwenden, und es sind

nur einige Begießungen (manchmal bloß zwei) erforderlich; man darf aber die

Flüssigkeit in den Theilen, worin sie sich anhäuft, wie dieß bei den

Bildhauerarbeiten etc. vorkommt, nicht verweilen lassen, sondern muß sie daselbst

mit einem Schwamme wegsaugen.

Ich wende das Phosphor-kieselsaure Kali auch manchmal an, um den Steinen,

welche sich in Folge der Verkieselung gefärbt haben, ihre anfängliche Farbe wieder

zu ertheilen; ferner benutze ich es zum Conserviren gewisser Sandsteine, und auch um

Gegenständen aus gebranntem Thon, wie Statuen, Ornamenten, Platten, Backsteinen etc.

eine schwache und etwas glänzende Kieselkruste zu verleihen.

In einigen Fällen gibt phosphorsaures Kali allein, auf dieselbe Weise angewandt,

schon ein genügendes Resultat.

Um das erwähnte Phosphor-kieselsaure Kali darzustellen, fälle ich beiläufig 10

Theile Kali-Wasserglas von 35 bis 38° Baume mit Schwefelsäure oder

Salzsäure und vermische das Ganze hernach mit einer Auflösung von 1 Th. reinem

phosphorsaurem Kali in 2 bis 3 Th. Wasser. Dieses Gemisch wird bei der Anwendung

nach Erforderniß mit Wasser verdünnt.

Das Restauriren von Kunstgegenständen ist oft sehr schwierig, weil die zu

vereinigenden Stückchen sehr zart und zahlreich sind, auch in vielen Fällen Stifte

zu diesem Zweck nicht angewendet werden können. Man kann aber nach meinem Verfahren

selbst die zartesten Stückchen leicht zusammenkitten; hierzu imprägnire ich die zwei

zu verbindenden Theile mit einer Lösung von Kali-Wasserglas, von geeigneter

Stärke; dann bereite. ich mit Wasserglas von 25 bis 40° Baumé (nach

Erforderniß) und Kieselerde, welche zu einem unfühlbaren Pulver zerrieben ist, einen

sehr dünnen Teig, welchen ich auf die zu vereinigenden vorbereiteten Flächen

auftrage, wornach ich dieselben sogleich auf einander lege und stark zusammendrücke;

alsdann beseitige ich

die Nähte sorgfältig. Wenn diese Verkittung gut ausgeführt wurde, so ist sie kaum

sichtbar. Dieser Verkittungsteig erstarrt sehr bald und man kann dieß mittelst eines

warmen Luftstroms noch beschleunigen; er erlangt in sehr kurzer Zeit eine solche

Festigkeit, daß man die verbundenen Theile nicht mehr von einander trennen kann.

Mittelst dieses Cements kann man auch gewisse Steine zu einem festen Ganzen für den

Land- und Wasserbau mit einander verbinden.

Die vorstehend beschriebenen Apparate und Verfahrungsarten wurden im Jahre 1856 für

die erwähnte Gesellschaft in Frankreich, Belgien und England patentirt.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1 zeigt

die Vorderseite eines Palastes, an welchem behufs der Verkieselung die

Begießungsoperationen nach dem beschriebenen System vorgenommen werden.

A, Fig. 2, Pumpe; B, Fig. 3, inneres Rohr

(Luftrohr); C, Fig. 4, Kolben mit

Ventil.

D, Fig. 13 und 14,

Verbindungsstücke der Röhren oder Schläuche.

E, Fig. 18,

Saugschlauch.

F, Fig. 17,

Hauptleitungsrohr mit beweglichem Schlußdeckel J: G

offene Zweigstücke desselben; H (Fig. 15 und 17)

Zweigröhren mit Hahn. I (Fig. 15 und 17)

Ansatzröhren für die Verzweigungen.

Fig. 5

gewöhnlicher gerader Strahl; Fig. 6 zertheilter, Fig. 7

geschlossener, Fig.

8 fächerförmiger Strahl.

Fig. 9

Knierohr, um mit dem Strahl seines Mundstücks die Rückseite zu bestreichen.

Fig. 10

Begießungsmundstück; in Fig. 11 ist dasselbe mit

gezahnter Schraubenwindung und Kranzleiste K

versehen.

Fig. 16

Schraubenschlüssel zum Abschrauben der gezahnten Mundstücke.

Fig. 12

verbesserte Handspritze.

Tafeln