| Titel: | Locomobile von Cochot in Paris. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XXIII., S. 81 |

| Download: | XML |

XXIII.

Locomobile von Cochot in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1861, S.

77.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

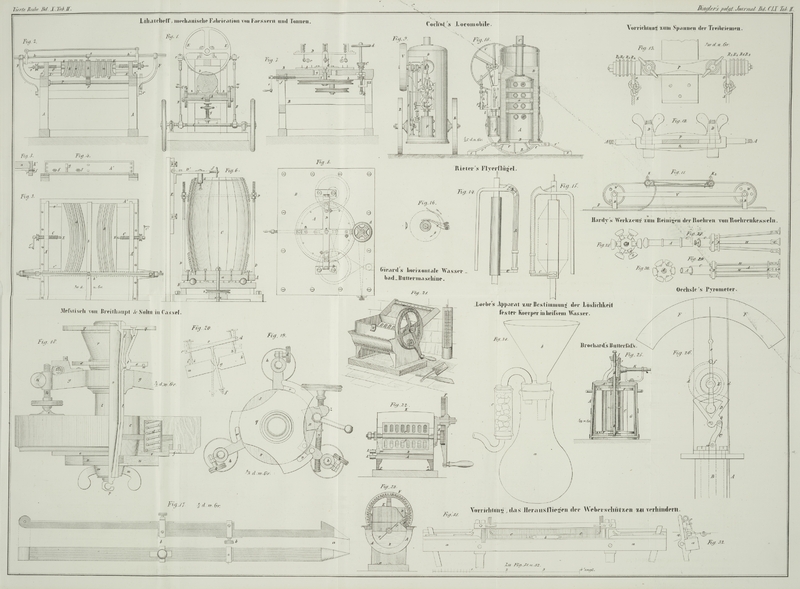

Cochot's Locomobile.

In Folge der immer allgemeiner werdenden Verbreitung der Locomobil-Maschinen

stellt sich mehr und mehr das Bedürfniß heraus, dieselben so viel wie möglich zu

vereinfachen und ihre Führung auch für weniger geübte Arbeiter möglich zu

machen.

Hr. Cochot hat sein Augenmerk vorzugsweise darauf

gerichtet, die Construction des Kessels zu modificiren, dessen Haupterfordernisse

große Heizfläche und Leichtigkeit der Reinigung sind. In diesen Punkten lassen die

bisher construirten Maschinen noch sehr viel zu wünschen übrig; damit der Kessel

nicht ein zu großes Volumen einnehme, sucht man die Heizfläche zu vermindern und die

Röhren zu verengern, so daß die Flammen darin bald verlöschen und Unreinigkeiten

sich in solcher Masse niederschlagen, daß die innere und äußere Reinigung der Röhren

sehr oft vorgenommen werden muß.

Cochot's System dagegen (patentirt in Frankreich am 18.

Januar 1860) bietet zunächst eine große Heizfläche dar und vermeidet außerdem die

Bildung von Niederschlägen und die Nothwendigkeit der häufigen Reinigungen, indem

hier nicht enge, sondern weite Röhren, wirkliche Siederöhren, angewendet werden,

welche, wie bei den gewöhnlichen Dampfkesseln, das Wasser im Innern enthalten und

von Außen von der Flamme umspült werden.

Hiedurch wird die Hitze des Brennmaterials vollständiger ausgenutzt, indem die Flamme

nicht so bald wie in engen Röhren verlöscht und die erdigen Bestandtheile des

Wassers nicht so rasch niedergeschlagen werden.

Diese neue Einrichtung der Dampfkessel für Locomobilen erhellt aus den Figuren 9 und

10,

welche deren Construction darstellen. Die weiten Siederöhren sind in hinreichender

Anzahl in mehreren Reihen übereinander, entsprechend der zu erzeugenden Dampfmenge,

angebracht. Natürlich ist dieß System eben so gut auch auf andere Dampfkessel

anwendbar.

Der Erfinder hat sich auch bemüht, die Construction und Aufstellung der Dampfmaschine

selbst zu vereinfachen, um ihr Gewicht zu vermindern und ihre Wartung und

Unterhaltung zu erleichtern.

Abweichend von anderen Locomobilmaschinen ist hier der Cylinder aufrecht an einer

senkrechten gußeisernen Platte angebracht, welche am äußeren cylindrischen Mantel

des Kessels befestigt ist, so daß er nur wenig Platz einnimmt und dem Heizer oder

Maschinenwärter leicht zur Hand ist.

Je nach Umständen wird der Cylinder unten oder oben am Kessel, und folglich die

übrigen Maschinentheile darüber oder darunter angebracht. Im letzteren Falle kann

die Treibwelle so weit nach beiden Seiten des Kessels verlängert werden, daß die an

ihren Enden befindlichen Räder als Schwungräder und zugleich als Räder zur

Fortschaffung der Locomobile dienen können. Ist die Maschine an ihrem Bestimmungsort

aufgestellt, so werden sie als Transmissionsräder benützt.

In den Figuren

9 und 10 ist die erstere Art der Construction mit dem Cylinder am unteren

Theile des Kessels dargestellt, und zwar in ihrer Anwendung auf Maschinen von

geringer Kraft, welche auf zwei Rädern ruhen und wie Schubkarren leicht von einem

Manne fortbewegt werden können.

Fig. 9 ist die

Vorderansicht einer Locomobile mit verticalem Kessel; Fig. 10 ist ein

Querschnitt derselben durch die Mitte des Kessels.

Die Construction des Kessels ist höchst einfach. Die äußere Kesselwand D umgibt den inneren Feuerraum A mit dem Roste B an seiner unteren Fläche.

Eine gewisse Zahl Röhren a, in dem Feuerraum liegend,

stellt die Siederöhren dar, so daß die Heizfläche hinreichend groß wird. Die

Feuergase entweichen dann durch das Rauchrohr 0.

Die Uebertragung der Hitze auf das Wasser geschieht mit großer Schnelligkeit.

Außen an dem Kessel ist die Grundplatte E befestigt, auf

welcher der ganze Mechanismus angebracht ist. Der Dampfcylinder F befindet sich an ihrem unteren Theil; ebenso sind die

Führung g und die Lager e

der Treibwelle m an dieser Platte befindlich. Die

Stützpunkte für den Regulator h stehen mit der Führung

g in Verbindung; die Bewegung des Regulators erfolgt

durch die conischen Räder p, p¹, deren eines

durch die Rolle p² mit einer über die Welle m gehenden Schnur getrieben wird.

Die Welle m trägt außer dem Schwungrad V zwei excentrische Räder j

und j', deren eines die Steuerung, das andere die

Speisepumpe treibt.

Der Regulator wirkt auf den Hebel l' mit der Stange l, welcher die Dampfklappe regulirt. Der Dampfkolben

treibt die Bleuelstange G mit den Krummzapfen n an der Welle m.

Der ganze Apparat ruht auf den Rädern R, die zum

Fortschaffen dienen; ist die Maschine aufgestellt, so steckt man die Füße r' durch die unter dem Kessel angebrachten eisernen

Röhren r und stützt sie auf Steine oder Lager s, wodurch die Maschine einen festen Stand erhält.

Wenn der Dampfcylinder am oberen Ende des Kessels angebracht wird, so findet keine

wesentliche Aenderung der Unordnung statt. Die Welle ist dann verlängert und trägt

zwei Rollen oder Schwungräder, die als Räder zum Transportiren der Maschine dienen.

Es sind dann an dieser noch zwei kleinere Vorderräder anzubringen. Um die Besorgung

des Feuers nicht zu hindern, befindet sich die Feuerthür zwischen zwei Rädern,

welche den erforderlichen Raum frei lassen.

Endlich gehören zu dieser Maschine noch die verschiedenen Hülfstheile, wie

Sicherheitsventil, Manometer, Ausleerhahn etc.

Tafeln