| Titel: | Vorrichtung zum Spannen der Treibriemen; beschrieben von G. H. Bruns in Zürich. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XXVI., S. 86 |

| Download: | XML |

XXVI.

Vorrichtung zum Spannen der Treibriemen;

beschrieben von G. H. Bruns

in Zürich.

Aus der schweizerischen polytechnischen Zeitschrift, 1860,

Bd. V S. 116.

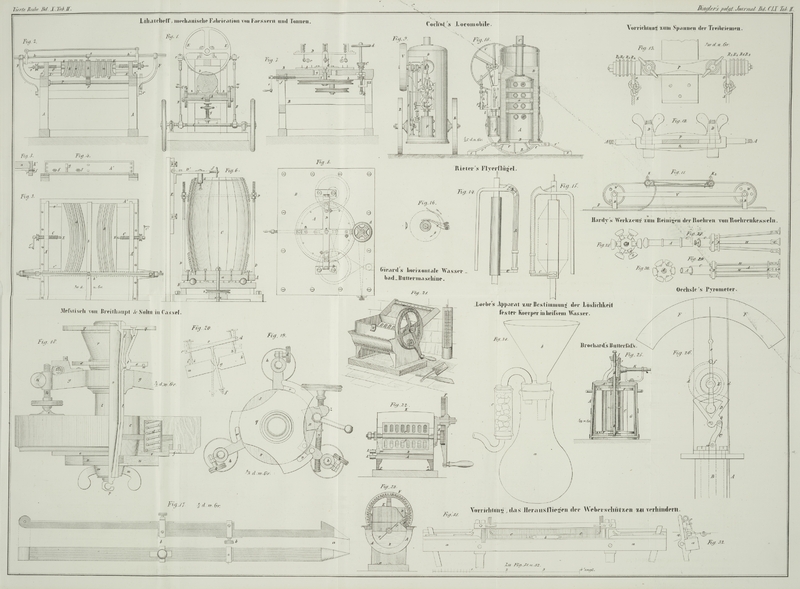

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Brunn's, über eine Vorrichtung zum Spannen der

Treibriemen.

Bekanntlich müssen die Lederstreifen, welche zum Maschinenbetrieb benutzt werden

sollen, vor dem Gebrauch ausgezogen werden. Es wird dieses zwar dadurch

bewerkstelligt, daß man die Riemenstücke mit vielem Gewichte belastet aufhängt. Zu

gleichem Zwecke dürfte sich jedoch der, in der Maschinenmodellsammlung des eidgen.

Polytechnicums befindliche, sogenannte

„Riemenspannflaschenzug“, wovon Fig. 11–13 eine

Skizze, als bedeutend bequemer herausstellen.

Fig. 11

stellt den Apparat zum Ausziehen der Riemenstücke in der

Seitenansicht in 1/10 natürlicher Größe dar. Auf einer hölzernen Fußplatte F sind zwei schmiedeeiserne Bügel B befestigt, welche zur Lagerung zweier aus feinem Holz verfertigten Walzen W dienen,

die mit eisernen Seitenplatten versehen; jede Walze ist mit einer messingenen Büchse

durchdrungen, und dreht sich auf dem durchgesteckten schmiedeeisernen Bolzen Z Um die Walzen in unveränderlicher Entfernung gegen

einander zu halten, sind gleichzeitig auf dem Bolzen zwischen Walze und Bügel zwei

an den Enden durchbohrte Verbindungsstangen V

eingeschaltet. Die Enden des um die Walzen gelegten Riemens sind in die Klammern K¹ und K²

eingeschraubt. Um letztere näher kennen zu lernen, ist K² in Fig. 12 und 13 in 1/3 natürlicher

Größe abgebildet. Derselbe besteht aus zwei aus Stahl verfertigten Platten P und Q, die in der Mitte so

verstärkt sind, daß auch die den dazwischen gelegten Riemen zugekehrten Flächen

etwas convex sind, um beim Anziehen der Schrauben D das

Leder gegen scharfes Einkneifen zu sichern. Gleichzeitig sind diese Flächen wie eine

Feile gehauen, und die Platte etwas gehärtet. Die untere Platte Q hat an beiden Enden als cylindrische Fortsetzungen

Achsen A die dazu bestimmt sind, eine Scheibe mit Oese O, zur Befestigung eines gewöhnlichen dünnen Seiles 8

dienend, außerdem aber noch vier kleine eiserne Rollen R², R⁴, R⁶ und R⁸ zu tragen; alle fünf

Theile werden durch eine Schraubenmutter mit Scheibe M

auf der Achse gegen Seitenverschiebung gehalten. Ganz gleich ist der Klemmer K¹ mit den Rollen R¹, R³, R⁵ und R⁷ gebildet, nur hat

dieser an Stelle der Oesenscheibe O bei K² eine einfache und an Stelle der einfachen

Scheibe M bei K² eine

Scheibe mit größerer Oese. Legt man jetzt das mit dem einen Ende in O befestigte Seil um die Rolle R¹; des K¹, von hier um R² des K²,

dann um R³, R⁴

u.s.f. und um R⁸, so sind zwei kleine

Flaschenzüge, jeder mit acht Seilen zum Gebrauch hergerichtet, mit denen man ohne

großen Kraftaufwand ein enormes Ausziehen des Riemens bewirken kann. Hat man nun das

Stück hinlänglich ausgedehnt, und die Klemmer den Walzen wo möglich parallel

gestellt, so knüpft man das übrig gebliebene Seil in die Oese des K¹ fest, und überläßt das so ausgezogene

Riemenstück dem Austrocknen.

Hat man später durch Zusammennähen oder durch sonstigen Verband der Enden dieser

ausgezogenen und ausgetrockneten Riemenstücke den gewünschten Treibriemen

hergestellt, so legt man diesen um die für ihn bestimmten Riemenscheiben, schraubt

wieder die Klemmer auf, jedoch so, daß die beiden Riemenenden frei bleiben, richtet

den Flaschenzug her und nähert durch leichtes Anziehen der Seile die Enden einander,

knüpft die Seile wieder in die Oesen fest, und probirt jetzt ob der Laufriemen zur

Genüge gespannt ist. Wenn letzteres der Fall ist, so kann die Schlußverbindung mit

größter Genauigkeit und Bequemlichkeit bewerkstelligt werden, wodurch dem

langwierigen Aufspannen so einfach vorgebeugt wird. Schon allein die letztere

Verwendung des Riemenspannflaschenzuges, zumal beim Aufspannen breiter und doppelter

Riemen, läßt hoffen, daß derselbe bald eine große Anwendung in den Fabriken finden

wird.

Noch sey bemerkt, daß Hr. Reishauer, Mechaniker in Zürich,

obigen Apparat zu billigem Preise anfertigt, sowie auch stets Lager davon hält.

Tafeln