| Titel: | Dampfkessel und Dampfmaschine von P. Verrier, Mechaniker in Marseille. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XLVIII., S. 172 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Dampfkessel und Dampfmaschine von P. Verrier, Mechaniker in

Marseille.

Aus Armengaud's Génie industriel, März 1861, S.

143.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

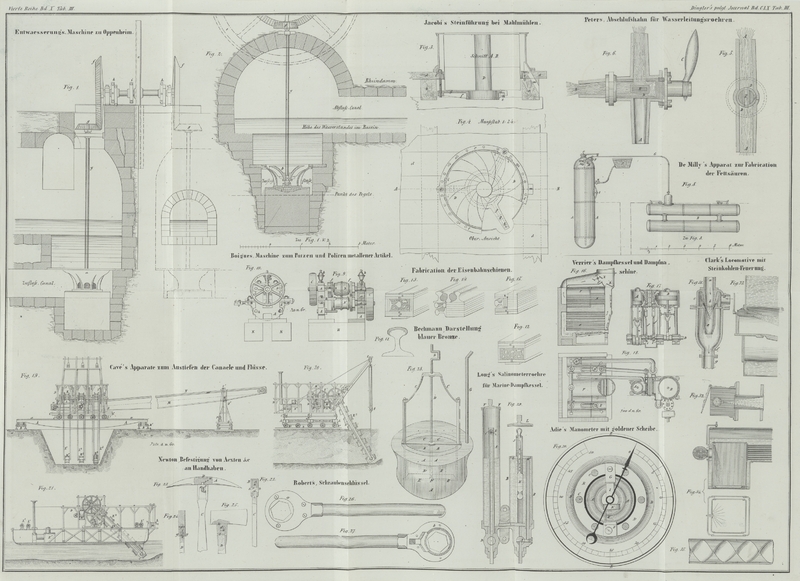

Verierr's Dampfkessel und Dampfmaschine.

Bei Dampfmaschinen für große Kraftentwicklung, welche mit überhitztem Dampfe

arbeiten, erfordert die Bedienung eine große Achtsamkeit und den besten Zustand der

Sicherheitsapparate, wenn anders die Unglücksfälle vermieden werden sollen.

Von diesem Gesichtspunkte aus sind die Verbesserungen zu betrachten, welche Hr. Verrier für den Kessel einerseits und die Maschine

andererseits angegeben hat.

Der Kessel bietet vermöge seiner eigenthümlichen Einrichtung die Möglichkeit, sehr

hoch gespannten Dampf zu entwickeln, ohne daß derselbe irgend welche Unfälle bei

seiner Anwendung in einem kleinen Cylinder mit einer gewissen Expansion veranlassen

könnte. Zugleich kann in einem besondern Raum Dampf von geringerem Druck und mit

Ueberhitzung erhalten werden, um zur Speisung eines von dem ersteren unabhängigen

großen Cylinders verwendet zu werden.

Auf diese Weise werden die Vortheile der Maschinen mit hohem und mittlerem Drucke

ohne deren Nachtheile vereinigt. Zugleich wird dieselbe Regelmäßigkeit erzielt, wie

sie bei Maschinen mit zwei verkuppelten Cylindern möglich ist, während man überdieß

mit der größtmöglichen Expansion arbeiten kann. Die Maschine hat nicht die

Unbequemlichkeiten der Woolf'schen, welche nur mit einem

großen Schwungrad, auf Schiffen also gar nicht, anwendbar sind.

Das System besteht aus zwei Theilen, nämlich:

1) aus zwei vereinigten Kesseln, nämlich einem mit Feuerung für den hohen, und einem

ohne Feuerung für den mittleren Druck;

2) aus zwei ganz von einander unabhängigen Cylindern. Der kleinere erhält Dampf von

hohem Druck aus der ersten Abtheilung des Kessels, und wird nur während eines Theils

des Kolbenlaufs in den Cylinder gelassen, um die erforderliche Expansion zu

erhalten; dann kehrt er nach dem zweiten Kesselraum zurück, wo er überhitzt wird und

geht in den großen Cylinder, wo er ebenfalls mit Expansion arbeitet und zieht

hernach zum Condensator ab.

Hiedurch sollen folgende Vortheile erreicht werden:

a) Vermeidung der Stöße und Unregelmäßigkeiten bei zu

weit getriebener Expansion;

b) Verminderung des Gewichtes der Maschine;

c) Vermeidung eines großen Theils des Wärmeverlustes,

welcher durch Verbindung eines Hochdruckcylinders mit einem Condensator veranlaßt

wird;

d) Benützung niedriger Temperaturen.

Dieser patentirte Apparat ist in den Figuren 16 bis 18

dargestellt.

Fig. 16 ist

der Verticaldurchschnitt durch die Achse der Siederöhren des doppelten Kessels;

Fig. 17 ist

der Durchschnitt durch die Achse der beiden Dampfcylinder;

Fig. 18 ist

der Grundriß des ganzen Apparates.

Die Details der Maschine sind theils aus der Zeichnung verständlich, theils können

sie beliebig abgeändert werden, daher wir nur die wesentlichen Theile näher

beschreiben.

Der Kessel ist ein Röhrenkessel mit vielen und weiten Siederöhren, welche zwei Bündel

bilden, wovon das eine Q zur Dampferzeugung, das andere

E zur Ueberhitzung dient.

Der Zug ist ein gezwungener und doppelter; er wird durch den im untern Theil des

Rauchfanges befindlichen Ventilator X bewirkt.

Hinter dem Dampfraum E des Kessels befindet sich ein

zweiter F (Fig. 18), welcher zur

Aufnahme des expandirten Dampfes aus dem kleinen Cylinder A bestimmt ist.

Die eigentliche Maschine besteht aus den beiden Cylindern A und B, jeder mit variabler Expansion; ihre

Krummzapfen greifen an dieselbe Welle D, aber unter

rechtem Winkel, an; hiezu dienen die Bleuelstangen a und

b und die Kolbenstangen e,

é. Zugleich sind auf diese Welle, wie gewöhnlich, die Excentrics i, i' für die Steuerung aufgezogen.

Da die Cylinder die gleiche Arbeit, obgleich jeder mit anderem Druck, hervorbringen

sollen, so müssen die Kolbenflächen in einem bestimmten Verhältnisse mit der

beabsichtigten Expansion stehen.

Nachdem der Kessel gehörig gefüllt ist, wird das Feuer angezündet und das Register

R geöffnet. Ist der Druck auf die richtige Höhe

gestiegen, z.B. auf 11 Atm., und man will den Dampf etwa mit 20facher Expansion

anwenden, so öffnet man die Klappe 8 (Fig. 18), welche auf dem

Hochdruckreservoir E angebracht ist und läßt den Dampf

in den Cylinder A abziehen, wo er mittelst des Schiebers

V mit der gewünschten Expansion, z.B. 1/5, zur

Wirkung kommt. Der expandirte Dampf geht dann in den Sammler F, wo er schwach erhitzt wird und von wo er nach dem Cylinder B mittelst des Expansionsschiebers V' (mit entsprechender Stellung, etwa 1/4) übergeht.

So liefert dieser Dampf bei seiner zweiten Anwendung eine mindestens der ersten

gleiche Arbeit, denn wenn der Dampf in B mit etwa 5mal

geringerer Kraft wirkt, so hat dagegen dieser Cylinder eine 4mal größere Oberfläche

und keinen Gegendruck. Von B aus geht der Dampf durch

den Condensator ins Freie.

Das Reservoir F muß etwa das 25–30fache Volum des

kleinen Cylinders A haben, um die Veränderungen des

Gegendruckes zu verhüten.

Die Erhitzung von F geschieht hinreichend durch die von

der ersten Erzeugung hochgespannten Dampfs abziehenden Feuergase.

Nach dem Erfinder soll die durch die beschriebenen Kessel bewirkte Kohlenersparniß 50

Proc. betragen, da man mit der halben Dampfmenge die gleiche Arbeit erhält. Für

große Maschinen können auch drei Cylinder, deren Kuppelung unter 120°

geschieht, angewandt werden, wo dann noch ein drittes Dampfreservoir erforderlich

wird. Der Kessel und die Siederöhren können bei diesem System dicker genommen

werden, ohne daß das Gewicht des Ganzen dadurch steigt, da die Oefen und Aschenräume

wegfallen, an deren Stelle eine leichte Ziegelmauerung angenommen wurde.

Tafeln