| Titel: | Die Entwässerungs-Maschine für die Gemarkungen Oppenheim, Dienheim und Ludwigshöhe im Großherzogthum Hessen. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. LII., S. 179 |

| Download: | XML |

LII.

Die Entwässerungs-Maschine für die

Gemarkungen Oppenheim, Dienheim und Ludwigshöhe im Großherzogthum Hessen.

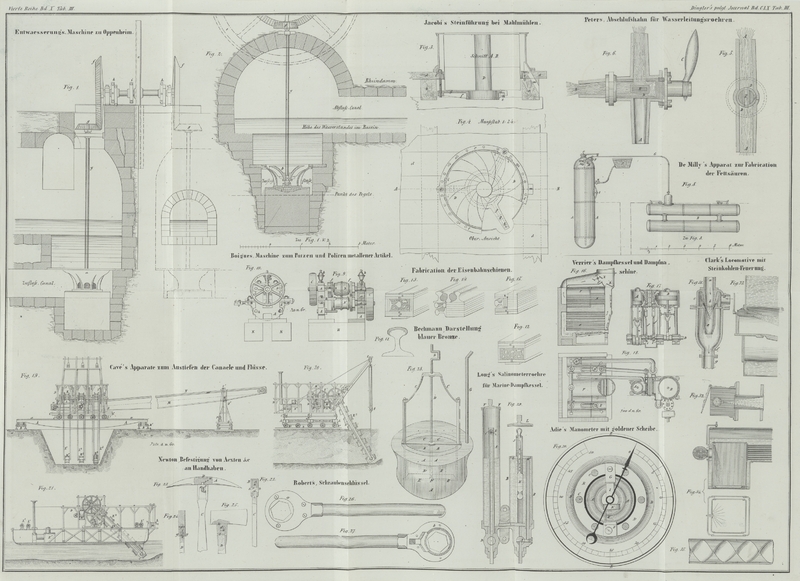

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber die Entwässerungsmaschine der Gemarkungen Oppenheim, Dienheim

und Ludwigshöhe etc.

Bekanntlich tritt nicht feiten, trotz der Rheindämme, das im Strombette gestiegene

Wasser in das hinter den Dämmen liegende Gelände durch die Adern der Erde ein, und

bleibt da in, mit seinem eigenen Stande, horizontaler Linie so lange stehen, bis es

wieder fällt. Wenn man nun auch diese Quellen da, wo es mehr in einzelnen Stellen

vorkommt, durch Umdämmung derselben (Kolche) – durch sogenannte Quelldämme

unschädlich zu machen weiß, so hat dieß aber um so größere Schwierigkeit da, wo das

Bett des Rheins bei seiner Rectification in ein neues, seinen früheren

Ueberschwemmungen und ihrem Schlick-Absatz nicht ausgesetzt gewesenes Terrain

gelegt worden, zumal wenn das letztere im Untergrund aus demselben Kiese besteht,

welcher auch das Bett des Rheines bildet und mit diesem in fortlaufender Verbindung

steht. Hier triit das Quellwasser nicht bloß aus einzelnen Adern, sondern über der

ganzen Oberfläche zu Tag. Ein solcher Fall liegt u.a. in den Gemarkungen der

genannten Stadt und Orte vor, wozu dort noch kommt, daß sobald das Wasser im Rheine

die Höhe von 6 1/2 Fuß Pegel erreicht, die Schleußen der Dämme geschlossen werden

müssen, um das Zurücktreten des Rheinwassers in die Ebene zu verhüten. Daß mit

diesem Abschließen dann aber auch das Wasser des Binnenlandes keinen Abfluß mehr

finden kann, ist wohl ebenso einleuchtend, wie es eine nothwendige Folge ist, daß

mit jenem Abschließen sofort auch die Ueberschwemmung des Binnenlandes beginnen muß

und daß, so lange dem Rheine kein tieferes und breiteres Bett gegeben ist, Abhülfe

in wirksamer Weise nur durch Aus- und Ueberpumpen des Quell- und

Binnenwassers möglich seyn dürfte.

Von dieser Ueberzeugung ausgehend, haben die erwähnten Gemeinden die Veranstaltung

einer Einrichtung dazu beschlossen. Je erheblicher der Kostenpunkt, insbesondere

aber der Umstand war, daß für dieses Unternehmen ähnliche Vorgänge als Anhalt bei

uns nicht vorlagen, um so größere Umsicht war geboten. Recherchen nach solchen in

Bezug auf die Entwässerungsanstalten des Haarlemer Meeres und diejenigen in der

Lombardei und im Venetianischen ergaben insofern keinen Anhalt, als es dort zunächst um die

Trockenlegung eines Binnensees sich handelt, hier dagegen mehr um Entwässerung von

durch Aussickerung höher liegender Flußbette, Regenfall etc. unter Wasser gesetzt

werdender und bei hohem Wasserstande der Vorfluth entbehrender Niederungen, nicht

aber um eine Entwässerung von der vorliegenden Eigenthümlichkeit.

In Uebereinstimmung mit dem Gutachten des von den Gemeinden consultirten Technikers,

des Directors der Taunuseisenbahn, Hrn. Wernher, und der

von der großherzoglichen Staatsregierung darüber vernommenen (des Oberbauraths Grimm und der Regierungsräthe Rößler und Zeller) wurde der Bau einer

Wasserhebmaschine (Turbine) beschlossen. Bei der eröffneten öffentlichen Concurrenz

übernahm die Arbeit die Maschinenfabrik der HH. Fries und

Comp. zu Sachsenhausen um die Summe von 13,400 fl.

Die Dampfmaschine von 50 Pferdekräften fördert per

Secunde 88 Kubikfuß Wasser auf 6 1/2 Fuß Höhe oder in einer Stunde 32,000 großh.

Hess. Ohm. Die Gesammtsumme für das Maschinenhaus und die Maschinen beläuft sich auf

46,000 fl. Mitte October 1856 wurde das Werk vollendet und die Probe desselben fiel

ganz nach Erwarten aus.

Während in den Jahren 1857 und 1858 es der Anwendung der Entwässerungsmaschine nicht

bedurfte, mußte dagegen im Jahre 1859 wegen des hohen Wasserstandes im Rhein die

Rheinschleuße von Anfang April bis Ende Juli geschlossen bleiben. In dieser Zeit

erschien an vielen Stellen der Rheinebene Quellwasser in größerer Menge und wurde

durch einige heftige Regengüsse das Binnenwasser bedeutend vermehrt, so daß in den

betheiligten drei Gemarkungen nach der Annahme der dortigen Landwirthe wohl 620

Morgen Ackerland ganz unter Wasser gesetzt worden wären. Dieser Schaden wurde durch

die Entwässerungsmaschine verhütet. Sobald nämlich das Binnenwasser alle Gräben

angefüllt und damit eine Pegelhöhe von 8 Fuß erreicht hatte, wurde die Maschine in

Betrieb gesetzt und ihr Effect war ein so bedeutender, daß schon nach 36 Stunden das

Binnenwasser am Pegel 3 Fuß abgenommen hatte und der Gang der Maschine, weil das

Wasser in den Gräben bei dem vorhandenen geringen Gefäll nicht in genügendem Maaße

herbeifließen konnte, auf einige Zeit ausgesetzt werden mußte. Mit solchen

Unterbrechungen und je nach dem Anwachsen des Binnenwassers wurde die Maschine in

dem oben bemerkten Zeitraum nur 90 Stunden lang in Thätigkeit gesetzt und hierdurch

bei einem zwischen 12 bis 14 Fuß hohen Rheinwasserstand die Rheinebene wasserrein

erhalten.

Die Maschine, welche auf 66 Pferdekräfte gesteigert werden kann, während jener Zeit

aber nur mit 40–50 Pferdekräften arbeitete, hat mehr geleistet, als

vertragsmäßig bestimmt ist; denn sie hat das Wasser statt 6 Fuß 8 Fuß hoch gehoben

und dabei per Pferdekraft und Stunde nur einen

Kohlenverbrauch von circa 4 Pfund gezeigt, während

solcher vertragsmäßig auf 8 Pfund bestimmt war.

Die Bürgermeisterei Oppenheim berechnet den Schaden, welcher im Jahre 1859 durch die

Maschine verhütet wurde, auf 24,800 fl., mithin gerade auf die Hälfte der Kosten,

welche die Erbauung des Maschinenhauses, die Anschaffung der Maschine etc. veranlaßt

haben.

Das Jahr 1860 war durch Quellwasser für die Ernteerträge der tiefgelegenen Felder

innerhalb des Rheindammes in den Gemarkungen Oppenheim, Dienheim und Ludwigshöhe

ebenso gefährlich, als das Jahr 1853. Die Schleuße war im Jahr 1860 von Mitte März

bis Ende October zu. Die mittleren Wasserstände in den Monaten April bis Ende

October in den Jahren 1853 und 1860 am Pegel der Oppenheimer Schleuße oberhalb des

Dammes differirten nur um Weniges. Im Jahr 1853 stieg das Quellwasser am Pegel der

Oppenheimer Schleuße über 10 Fuß; in Folge dessen wurden damals fast sämmtliche

Felder der genannten Gemarkungen, circa 2700 Morgen,

unter Wasser gesetzt und die Ernte von sämmtlichen Feldern vernichtet.

Im Jahr 1860 wurde das Wasser am Pegel der Oppenheimer Schleuße innerhalb des Dammes

durch die Entwässerungsmaschine auf einer mittleren Höhe von 7,2 Fuß gehalten, bei

welchem Wasserstand fast sämmtliche Felder genannter Gemarkungen von Quellwasser

frei blieben, mit Ausnahme einiger sehr tief gelegenen Felder (Lachen) und einiger,

die noch nicht durch Abzuggräben mit der Maschine in directer Verbindung stehen.

Diese Felder betrugen etwa 1 1/2 bis 2 Proc. der zu entwässernden Fläche.

Die Maschine war 68 Tage, per Tag 12 Stunden, im Gang und

die Kosten betrugen:

für Kohlen

2000 fl.

„ Dienstpersonal

200 fl.

„ Oel und

Putzmaterial

150 fl.

„ Reparaturen

100 fl.

Zinsen vom Baucapital

2350 fl.

––––––

Zusammen

4800 fl.

Es ist anzunehmen, daß die Ernte von 2000 Morgen vollständig durch den Betrieb der

Maschine gerettet wurde, mithin betragen die Kosten per

Morgen 2 fl. 24 kr. Wird der Ertrag eines Morgens nur gering – auf 25 fl.

– angeschlagen (die dem Wasser ausgesetzten Felder sind von vorzüglicher Güte), so

ergibt sich für das Jahr 1860 nach Abzug der Kosten ein aus der Entwässerungsanlage

erzielter Ertrag von mehr als 45,000 fl.Vorstehende Notizen sind den amtlichen Berichten entnommen, welche in der

„Zeitschrift für die landwirtschaftlichen Vereine des

Großherzogthums Hessen“ (1856 Nr. 53, 1859 Nr. 43 und 1861

Nr. 1) erschienen.

Beschreibung der

Entwässerungsmaschine.

Diese Maschine besteht aus einer, von einer Dampfmaschine von 50 Pferdekräften

getriebenen Kreiselpumpe, Fig. 1 und 2, welche der vom

Maschinenfabrikanten L. Schwarzkopf in Berlin im Jahr

1854 zu den Grundbauten für die Regulirung der schwarzen ElfterBei der Regulirung der schwarzen Elster besteht das Hauptprincip darin, für

die Zeit des Hochwassers die Wassermenge so schnell wie möglich in den

nächsten Recipienten, die Elbe, zu entsenden. ausgeführten und in Erbkam's Zeitschrift für

Bauwesen, V. Jahrgang, S. 107 beschriebenen Wasserhebungsmaschine, ganz ähnlich ist.

Da bei der Entwässerungsmaschine die Höhe, auf welche das Wasser gehoben werden muß,

nur sehr gering ist, so konnte auch das dort angewandte eiserne Steigerohr sammt den

Directionsschaufeln weggelassen werden, und das Wasser hebt sich bei der

Entwässerungsmaschine einfach in einem ausgemauerten niederen Schachte.

Die eigentliche Pumpe besteht aus einem gußeisernen, unten durch einen Boden

geschlossenen Trichter a, an dessen cylindrischem Theile

sechs Eintrittsöffnungen für das zu hebende Wasser angebracht sind. Mitten auf dem

Boden des Trichters befindet sich die Pfanne, in welcher sich die verticale Achse

des zweiten, beweglichen Pumpentheiles d dreht.

Dieser ist ebenfalls ein trichterförmiger Körper, welcher so ausgeschweift ist, daß

die beiden Trichter nach oben zu sich allmählich einander nähern, so daß die lichte

Weite zwischen denselben allmählich kleiner wird, in dem Maaße als die

Geschwindigkeit des Wassers in der Pumpe zunimmt. Die untere Seite des Trichters b ist mit Schaufeln besetzt, welche dem Wasser worin die

Pumpe steht, Centrifugalkraft ertheilen, in Folge deren dasselbe oben aus dem

feststehenden Trichter a ausgeworfen und dann einfach in

die Höhe gedrängt wird, weil beständig neues Wasser von der Pumpe geliefert

wird.

Daß der rotirende Theil d der Pumpe auf der verticalen

Welle g festgekeilt ist, versteht sich von selbst.

Dieselbe Welle trägt oben ein conisches Getriebe, das mit dem Rade f

im Eingriffe ist. Dieses letztere ist direct auf die Schwungradwelle der

Dampfmaschine aufgesteckt.

Zufluß- und Abflußcanäle sind in der Zeichnung selbst mit Worten bezeichnet,

so daß dieselben keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Tafeln