| Titel: | Verbesserungen in der Steinführung bei Mahlmühlen; von R. Jacobi Techniker in Hettstädt. |

| Autor: | Robert Jacobi |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. LVI., S. 186 |

| Download: | XML |

LVI.

Verbesserungen in der Steinführung bei

Mahlmühlen; von R. Jacobi

Techniker in Hettstädt.

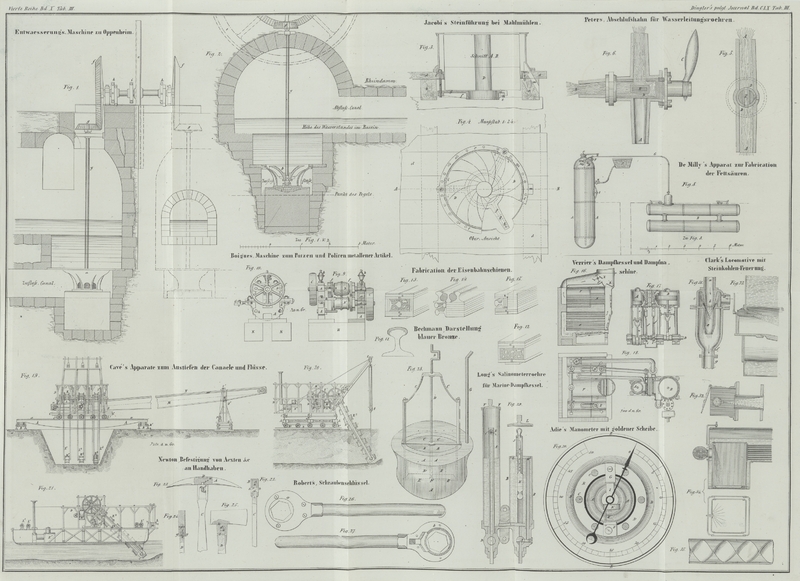

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Jacobi's Verbesserungen in der Steinführung bei

Mahlmühlen.

Die verschiedenen Uebelstände, welche jede von den bisher bekannten Arten der Führung

und Befestigung der Bodensteine bei horizontal umlaufenden Mahlgängen darbietet,

veranlaßten mich zu einer abweichenden Anordnung, die ich seit acht Jahren sowohl

bei deutschen und amerikanischen, als auch bei Kleesamen-, Loh- und

Knochenmühlen in Anwendung brachte. Sie hat sich ohne Ausnahme und in jeder

Beziehung bewährt, ist jedoch nach meinem Wissen bisher noch nicht veröffentlicht,

wodurch vorliegende Mittheilung gerechtfertigt seyn dürfte.

Ohne specielle Berücksichtigung der, für die folgende Erklärung nebensächlichen

Requisiten eines Mahlganges, stellen Fig. 3 und 4 meine Anordnung im

Verticalschnitt und in der Oberansicht dar.

Der Mehlbaum a und der Hausbaum d tragen das Mühlengebiet d, welches aus

kräftigen Bohlen solide hergestellt ist. Statt des üblichen Steingeschlinges auf

demselben, ist in ihm an betreffender Stelle eine kreisrunde Oeffnung von

entsprechender Größe belassen, in welche versenkt und genau eingearbeitet, der

gußeiserne Flantschenring c tritt. Die Schrauben v (im Ringe mit versenkten Köpfen versehen) verbinden

Mühlengebiet und Ring zu einem stabilen Ganzen.

Drei Stellschrauben e mit flachen Gewinden treten drehbar

durch den Flantschenring und das Mühlengebiet hindurch, auf ersterem mit ihren

sechseckigen Köpfen sich aufhängend. An ihnen trägt sich auf viereckigen,

schmiedeeisernen Muttern der gußeiserne Steinträger f,

welcher aus einem Nabenstück mit drei Armen besteht (in der Zeichnung theils voll,

theils punktirt angegeben). Die Muttern versenken sich in die Arme, um sich

undrehbar zu befestigen. Bei g sind auf die Arme

erhöhete Platten aufgegossen; auf ihnen, also auf nur drei Stützpunkten, ruht in

jeder Lage fest der Bodenstein D.

Die seitliche Befestigung des Bodensteines erfolgt durch sechs Hartholzkeile i, von denen je zwei (in besonders in c eingegossenen, geringen Vertiefungen) neben jeder

Stellschraube angeordnet sind. Der nach unten sich verengende, ringförmige Hohlraum

zwischen c und D wird mit

Hede fest verstopft, um das Herabfallen des Futters, resp. Mahlgutes, zu verhindern.

Letzteres gelangt durch das Mehlloch m zum Abfluß.

Das Einlehren des Mahlganges, z.B. nach dem Schärfen der Steine, erfolgt in

bequemerer Weise und mit größerer Leichtigkeit und Genauigkeit, als dieß bei den

bisherigen Methoden der Steinführung möglich war; man hebt den Bodenstein an der zu

tief liegenden Stelle durch Anziehen der betreffenden Schraube. Der Arbeiter hat für

Auge und Ohr die Steine und das Mittel zur Justirung, die Schraube, unmittelbar

beisammen. – Ein Nachlassen der Stellschrauben an den Stellen, wo sich die

Mahlflächen zu scharf berühren, ist bei dem Einlehren zu vermeiden, da der

Bodenstein durch die Keile i gewöhnlich so fest gehalten

wird, daß er sich frei trägt, und daß ein Senken desselben nach Maaßgabe des

zurückgedrehten Schraubenganges erst unter den unvermeidlichen Erschütterungen des

Betriebes erfolgt, wodurch dann die Mahlflächen der Steine wieder aus der Lehre

kommen.

Vermittelst der Stellschrauben hat man es in der Hand, entweder die Mahlflächen der

Steine, oder die Pfanne (Spur) des Mühleisens auf constanter Höhe zu erhalten. In

ersterem Falle werden die Stellschrauben nur nach Maaßgabe der Abnutzung des

Bodensteines, in letzterem Falle aber nach Maaßgabe dieser und der Abnutzung des

Läufers, allmählich nachgezogen, wodurch sich der Träger f mit dem Bodenstein entsprechend erhebt.

Da sich in der erläuterten Weise die Differenzen beseitigen lassen, welche durch

Abnutzung der Steine für die Höhen der Mahlflächen, resp. der Pfanne, allmählich

entstehen, so braucht letztere nur wenig über die Grenzen der Steinstellung hinaus,

labil zu seyn, wodurch ihre Mechanismen vereinfacht, wie auch die resp.

Constructionen wesentlich stabiler gehalten werden können.

Hat sich der Bodenstein so weit abgenutzt, daß die Arme des Trägers f unter das Mühlengebiet treten und so ein weiteres

Heben desselben verhindern, so hält man durch Anziehen der Keile i den Bodenstein in dieser Höhe fest, dreht die

Stellschrauben zurück, wodurch f herabsinkt, und

klammert dann über die Arme bei g entsprechende

Holzklötze von circa 5 Zoll Höhe, auf welche nach

erfolgtem Wiederanziehen der Stellschrauben, der Bodenstein nun, wie früher auf g, zu ruhen kommt. Durch diese einfache Manipulation

kann der Bodenstein (je nach dem Material, aus welchem er besteht) bis auf das Minimum seiner Höhe

(fester Sandstein bis auf 3 Zoll) abgebraucht werden.

Da bei der besprochenen Anordnung die Mahlflächen der Steine zum Mühlengebiete

möglichst tief liegen, so bauen auch die Aufschüttvorrichtungen, Rumpfzeuge etc.

weniger in unbequeme Höhen, wodurch sie leichter zugänglich werden als bisher.

Tafeln