| Titel: | Dampfkessel von Fr. Schmidt, Ingenieur in Haspe. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. LXXI., S. 241 |

| Download: | XML |

LXXI.

Dampfkessel von Fr. Schmidt, Ingenieur in Haspe.

Für Preußen auf 5 Jahre patentirt am 12. December 1860.

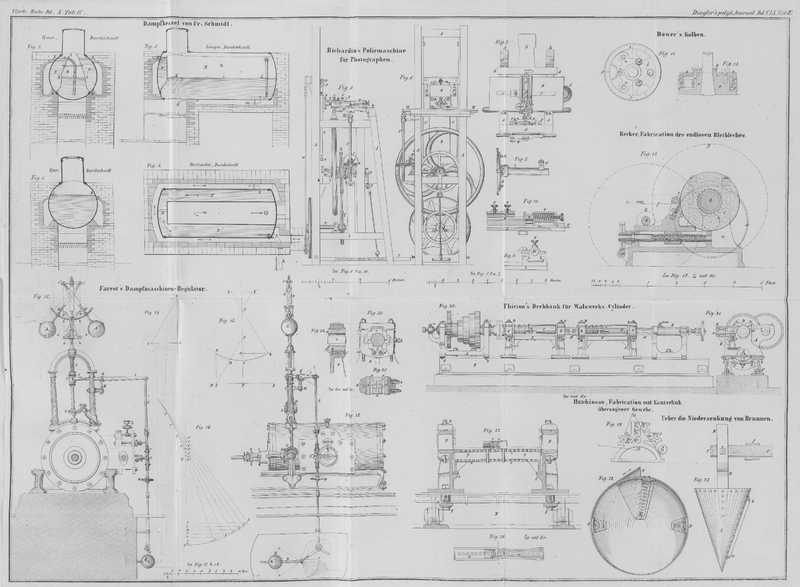

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Schmidt's Dampfkessel.

Dieser Kessel bezweckt durch seine eigenthümliche Einrichtung gegen die bisher

üblichen Constructionen:

1)eine größere Dampfentwickelung bei gleichem

Kessel-Volumen;

2)eine größere Sicherheit gegen das Eintreten von

Wassermangel und die dadurch bedingten Unglücksfälle;

3)eine sowohl im Interesse einer möglichst raschen

Verdampfung, als der ökonomischen Benutzung des Brennmaterials wirkende

Wasser-Circulation;

4)Verhütung des Kesselsteins an den gefährlichen

Stellen.

Fig. 1 stelle

das Querprofil eines gewöhnlichen einfachen Walzenkessels dar. Die Linie A, B bezeichne den niedrigsten Wasserstand, welcher den

gesetzlichen Bestimmungen gemäß immer noch mindestens 4 Zoll oberhalb der höchsten

Stelle C der Feuerzüge reicht. Durch das passende

Raumverhältniß zwischen Wasser- und Dampfraum ist die Grenze A, B und somit die höchste Stelle der Feuerzüge

bestimmt.

Fig. 2 zeigt

den Querdurchschnitt, Fig. 3 den Längen-,

und Fig. 4 den

Horizontal-Durchschnitt des patentirten Kessels mit der passenden

Einmauerung.

In einen gewöhnlichen cylindrischen Kessel denke man die beiden dünnen Bleche A, B und C, D bei B und D festgenietet und

wasserdicht gestemmt. Hierdurch entstehen in dem Kessel die beiden, oben offenen

Seitenkammern N, N, welche an der vordern Kopfwand durch

die Querkammer O verbunden sind. Die in den Kessel

genieteten Bleche haben, abgesehen von Niveau-Differenz auf beiden Seiten,

den gleichen Druck auszuhalten und werden daher in der geringen Dicke angewendet,

welche zur Erzielung einer wasserdichten Verbindung als Mininum erforderlich

ist.

ad 1. Es ist klar, daß durch diese beschriebene

Einrichtung der Wasserstand in den äußeren Kammern N, N

und O bis zur Niveau-Linie E, F erhöht wird, während zwischen den Blechen die Mittelkammer M als Dampfraum dient, welchen letzteren unten der

Wasserspiegel K, L begrenzt. Durch die Erhöhung des

Wasserstandes an den feuerberührten Flächen ist somit eine mit diesen proportionale

größere Dampfentwickelung erzielt.

ad 2. Da nach der unten ad 3

näher erläuterten Art der Wasser-Circulation in den Seitenkammern

hauptsächlich ein Vorwärmen des Speisewassers stattfindet, die

Haupt-Verdampfung dagegen in dem Mittelraum M,

als direct über dem Roste liegend, erfolgt, so wird in letzterm M ein relativ schnelleres Fallen des Wasserspiegels

eintreten, als in den Seitenkammern. Ein mit der Mittelkammer verbundener

Wasserstandszeiger, Schwimmer etc. wird somit ungleich empfindlicher seyn, als bei

gewöhnlichen Kesseln. Rechnet man hierzu noch, daß ein bedeutendes Fallen des

Wasserstandes in der Mittelkammer eintreten darf, ohne die Züge bloß zu legen, so

leuchtet die erzielte größere Sicherheit ein.

ad 3. Das Wasser bewegt sich im Kessel der Richtung des

Feuers entgegen. In Fig. 3 und 4 tritt das Wasser durch

das Rohr R bei S in die eine

Seitenkammer, bewegt sich durch diese, der Richtung des Pfeils entsprechend, nach

vorn, hier durch die Querkammer O in die andere

Seitenkammer, durch diese nach dem hinteren Kesselende, wo es bei T durch das Rohr U in das

hintere Ende der Mittelkammer gelangt, durch welche es sich zur Ausgleichung des

Wasserspiegels nach vorn bewegt. Das Feuer macht den umgekehrten Weg, so daß es auf

seiner Bewegung nach dem Schornsteine mit immer kälteren Kesselwandungen in

Berührung kommt. Hierdurch wird das Brennmaterial am vortheilhaftesten benutzt,

indem die Verbrennungsproducte mit möglichst geringer Temperatur in den Schornstein

gelangen.

ad 4. Da das Speisewasser, ehe es die mittlere Kammer

erreicht, beide Seitenkammern passiren muß, so wird es in diesen bis zum Sieden

vorgewärmt. Schlamm und Kesselstein werden sich daher zum größten Theile, wenn nicht

ganz, in den Seitenkammern ausscheiden und an die Böden derselben absetzen. Diese

sind mit Feuer nicht berührt, die Ablagerung also ohne Gefahr. Der hierdurch

erzielte Vorzug tritt besonders stark hervor, wenn man bedenkt, daß bei gewöhnlichen

Kesseln die Ablagerung sich auf den unmittelbar über dem Roste liegenden Boden

ansetzt.

Hiermit sind die wesentlichen Vortheile des neuen Kessels nachgewiesen.

Schließlich bemerke ich, daß Hrn. L. Stuckenholz in Wetter

a. d. Ruhr die alleinige Anfertigung der patentirten Kessel übertragen worden

ist.

Haspe, 1. März 1861.

Tafeln