| Titel: | Die calorische Maschine von Wilcox. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XCIII., S. 337 |

| Download: | XML |

XCIII.

Die calorische Maschine von Wilcox.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, März 1861, S.

311.

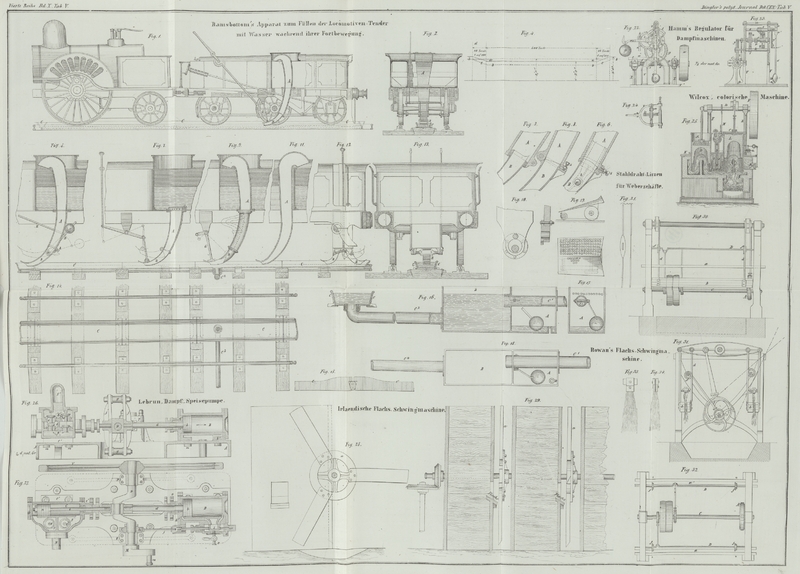

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Wilcox's calorische Maschine.

Von dieser, jetzt in Amerika vielfach zur Anwendung kommenden und in England für J.

H. Johnson patentirten Maschine gibt unsere Quelle

folgende Beschreibung.

A, Fig. 25, ist der

Arbeitscylinder, B der einfachwirkende Arbeitskolben;

C ist der Wechsel- und

Speise-Cylinder, L der darin arbeitende Kolben

von eigenthümlicher Construction. D ist die Hauptwelle,

auf den Stützen E ruhend und mit zwei Krummzapfen

versehen, die nahezu einen rechten Winkel mit einander bilden. F ist das Schwungrad, G die

Ventilbüchse in Verbindung mit der Kammer H und mit drei

Oeffnungen versehen. In derselben bewegt sich das Ventil I. Die kleine Kammer H enthält den Regenerator

J, welcher auf einem Centralconus ruht. Im unteren

Theile der Kammer H befinden sich zwei Mündungen, deren

eine nach dem Cylinder A, die andere nach dem Cylinder

C führt und damit die Verbindung herstellt.

Der untere Theil dieser Cylinder und der Kammer H bilden

den Erhitzungsapparat der Maschine.

Die Grundplatte K ruht auf Mauerwerk; auf derselben

werden die Cylinder A und C

durch einen an ihrer Mitte vorspringenden Rand getragen, während ihre untere Hälfte

in den Feuerraum hineinreicht, und dort von der Flamme getroffen wird. Der Cylinder

A ist oben offen, C aber

mit einem Deckel dicht verschlossen.

Die Kolben B und L sind etwas

länger als ihr Hub und mit einem nicht leitenden Material gefüllt, um oben so kühl

wie möglich zu bleiben. Der Kolben B steht mit der Welle

durch einen Krummzapfen in Verbindung; die Stange des Kolbens L geht

durch eine Stopfbüchse und ist dann durch ein kurzes Glied mit dem anderen

Krummzapfen verbunden.

Das Ventil I paßt genau in die Büchse G und hat eine Höhlung, welche über zwei neben einander

liegenden Oeffnungen hinüber reicht. Es erhält eine oscillirende oder theilweise

rotirende Bewegung in folgender Weise: Seine Achse geht durch die Büchse G hindurch und ist mit einem geschlitzten Arm versehen;

in dem Schlitz bewegt sich eine Rolle, welche auf den Hebel I geführt und vermittelst desselben durch die Stange M des Excentrics bewegt wird.

Der Regenerator J besteht aus einem mittelst mehrfacher

Lagen Drahttuch gebildeten hohlen Cylinder. Sein innerer Durchmesser entspricht den

Oeffnungen in der Ventilbüchse, sein äußerer hängt von der Dicke des Regenerators

ab. Da der Luftstrom von der Mitte des Regenerators nach außen geht, und da die Luft

Wärme zu empfangen und sich auszudehnen beginnt sobald sie in denselben eintritt,

und sich immer mehr erhitzt und ausdehnt, bis sie zur Peripherie gelangt, so ist

klar, daß die Oberfläche des Luftringes von der kalten nach der heißen Seite hin

zunehmen muß. Dieß wird durch die eigenthümliche Construction des Regenerators

bewirkt, indem der äußere Umfang des Drahtcylinders fast doppelt so groß wie der

innere ist und der Luft in jeder Weise hinreichenden Spielraum gibt, sie mag von der

kalten zur heißen Seite oder umgekehrt strömen.

Im Innern des Regenerators befindet sich der Conus N, der

denselben unten schließt und sich in gleicher Höhe mit dem obern Rande in eine

Spitze verjüngt, so daß die kalte Luft bei ihrem Eintritt an dieser Stelle eine

weite Oeffnung findet, um dann seitwärts durch den Regenerator abzuziehen, weßhalb

sie unten einer kleineren Oeffnung bedarf; dieser Conus stellt überall die genau

erforderliche Weite des Luftweges her. Aus denselben Gründen läuft die Kammer H außen vom oberen Theil zum Boden des Regenerators

spitz zu.

Denselben Effect bringt ein Regenerator aus dünnen Metallplatten hervor, in welchen

die Zwischenräume nach dem heißen Ende hin weiter werden. Eine sehr zweckmäßige

derartige Construction besteht in der Herstellung einer Reihe dünner Platten, welche

an einer Seite viel breiter als an der anderen, aber überall von gleicher Dicke

sind, und welche man zusammenschraubt oder nietet, indem man zwischen je zwei

Platten gleichdicke Scheiben anbringt. Der so gebildete Regenerator wird dann in

einer genau passenden Büchse von entsprechender Keilgestalt, mit der schmäleren

Seite nach oben, angebracht.

Die Schale O ruht auf dem Boden der Kammer H, so daß sie mit derselben gleiche Temperatur besitzt.

Von dieser Schale geht eine enge Röhre durch den Conus N

hindurch und dann durch die Seite der Ventilbüchse G und

nach der Kammer Q, in welcher sie unterhalb der darin

angebrachten elastischen Zwischenplatte mündet. Auf dieser letzteren ruht eine

kleine Platte, welche mittelst einer Stange mit einem beschwerten Hebel verbunden

ist. Dieser steht durch ein Hebelsystem mit dem Register R des Rauchcanals in Verbindung.

Die Schale O ist mit einer bei hoher Temperatur

verdampfenden Flüssigkeit gefüllt, z.B. mit Quecksilber, welches bei 344° C.

zu verdampfen anfängt. Bei dieser Temperatur wird also durch den gebildeten Dampf

das Diaphragma der Kammer Q gehoben, dadurch das

Register geschlossen und mithin die Temperatur der erhitzenden Flächen

herabgestimmt. Dadurch wird wieder Quecksilberdampf condensirt, das Diaphragma sinkt

wieder, das Register öffnet sich u.s.w., so daß die Temperatur der erhitzenden

Flächen auf der gewünschten Höhe erhalten wird.

Es versteht sich von selbst, daß man die Abkühlung auch durch Einströmung von kalter

Luft oder von Wasser bewirken kann.

Diese Regulirung ist von großer Wichtigkeit für die Maschine, da die Wirkung der

Ueberhitzung auf die Structur der Metalle schon vielfach Veranlassung zu

verunglückten Versuchen mit calorischen Maschinen gegeben hat. Es muß noch bemerkt

werden, daß die Schale O nicht in Berührung mit den

Verbrennungsproducten kommt, und daß die Bewegungen des Diaphragmas und mithin des

Registers nicht allen Wechseln in der Erhitzung zu folgen braucht. Die Schale O befindet sich nämlich innerhalb der Kammer H und mit ihrer Basis in Verbindung mit der inneren

Seite der Heizflächen; die Hitze der Verbrennungsproducte ist aber nur eines der

Elemente, welche die Temperatur der Schale verändern, indem die Kraft, mit welcher

die Maschine arbeitet, das andere bildet. Wenn die Maschine nämlich mit geringer

Geschwindigkeit und geringer Last geht, so kann die Temperatur der Schale O bis nahe zu derjenigen der Verbrennungsproducte

steigen; im entgegengesetzten Falle veranlaßt die größere Menge zu erhitzender Luft

eine Abkühlung des Apparates im Inneren und mithin die Nothwendigkeit der stärkeren

Wärmezufuhr von außen. Die Einrichtung bezweckt also eine gleichförmige Temperatur,

weniger der Gase, als vielmehr des Metalls der Heizfläche und zwar vermittelst der

Bewegung des Feuerregisters, wodurch unter allen Umständen nur die gerade

erforderliche Erhitzung bewirkt wird. Dieser Theil der Erfindung ist namentlich für

den Fall von Wichtigkeit, wo die Maschine öfters stillgestellt wird, indem in

Ermangelung einer solchen Regulirung das Metall sehr bald rothglühend und beim

Wiederingangsetzen zu plötzlich abgekühlt werden würde.

Der Herd wird durch eine passende Feuerthüre mit Brennstoff beschickt; die Feuergase

circuliren um die Böden und Seitenwände der Cylinder, um dann durch den Canal, worin

die Klappe R befindlich ist, ins Freie zu entweichen.

Indem diese Gase mit dem Arbeitscylinder sowohl, wie auch mit dem Wechselcylinder in

Berührung kommen, wird die zu erhitzende Oberfläche vergrößert, ohne daß zu viel

Raum in Anspruch genommen würde. Wenn man die Luft durch eine Röhre von solcher

Länge strömen ließe, daß eine ebenso große Heizfläche wie durch die Cylinderböden

erhalten würde, so müßte die Röhre behufs freier Luftströmung eine angemessene Weite

haben; hiedurch aber würde viel Raum nutzlos verloren und die Wirkung der Maschine

erheblich beeinträchtigt werden. Allein hier ist das untere Ende des Kolbens so

geformt, daß er auf den Cylinderboden paßt, und da er beim Schluß des Schubes fast

in Berührung damit kommt, so ist der verlorene Raum ein sehr geringer.

Beim Gange der Maschine tritt ein Theil Luft von der kalten zur heißen Seite des

Wechselkolbens, und durch ihre Ausdehnung wird der Arbeitscylinder gehoben und die

Kraft ausgeübt. Bei oder nahe bei Vollendung des Aufganges bewegt sich das Ventil

I und öffnet den Weg für den Austritt und zugleich

den für den Eintritt der Luft. Während der Wechselkolben niedergeht, fülltsich der

Raum über demselben mit frischer Luft von Außen oder aus einem Reservoir. Arbeitet

die Maschine mit Luft von etwa atmosphärischem Druck, so wird diese direct aus der

Atmosphäre entnommen und man läßt, wie in der Figur, die heiße Luft unterhalb der

beiden Kolben frei entweichen. Es kann aber auch ebenso durch Verbindung mit einem

Luftreservoir Luft von hohem Druck angewandt werden; in diesem Fall wird so lange

Luft in dieses Reservoir durch eine Pumpe comprimirt, bis sie den gewünschten Druck

erlangt hat, wodurch dann eine größere Wirkung mit der Maschine hervorgebracht wird.

Es muß aber alsdann die Maschine mit einem Refrigerator, von der Construction wie

ihn Stirling bei seiner Maschine anwendet, versehen

werden.

Die entsprechende Bewegung der beiden Kolben wird am besten mittelst Krummzapfen

bewirkt, welche fast unter einem rechten Winkel gestellt sind; Wilcox empfiehlt einen Winkel von 75° C. als den

zweckmäßigsten.

Bei dieser Maschine wirkt der Druck nur in einer Richtung durch Aufwärtsbewegen des

Kolbens, indem beim Rückgang desselben zur Ueberwindung des allmählich zunehmenden

Gegendruckes das Moment des Schwungrades benutzt wird; indessen lassen sich leicht

zwei solcher Maschinen zu einer doppeltwirkenden verbinden. Ein namhafter Verlust

wird dadurch veranlaßt,

daß der Luft unmittelbar bei ihrem Eintritt in den Raum oberhalb des Wechselkolbens

Hitze durch die Masse desselben mitgetheilt wird; dadurch dehnt sie sich aus und

stört den Eintritt der nachfolgenden Luft. Hiedurch wird bewirkt, daß weniger Luft

aufgenommen wird als im kalten Zustande zum Ausfüllen des betreffenden Raumes über

dem niedergehenden Cylinder erforderlich ist, und daß mithin an Kraft ein Verlust

stattfindet. Auch wird viel Hitze durch den Arbeitskolben nach oben abgeleitet, so

daß das Schmiermaterial erheblich benachtheiligt wird, wenn man nicht besondere

Aufmerksamkeit darauf verwendet. Dieser Uebelstand kann nur theilweise durch

Vermehrung der Masse des Kolbens vermieden werden, wodurch aber wieder das Volum der

Maschine und das Trägheitsmoment der Theile vergrößert wird. Der Wechselkolben L ist deßhalb, wie in der Figur angegeben, aus zwei

Theilen zusammengesetzt; der untere ist hohl und mit Asche oder einer anderen nicht

leitenden Substanz gefüllt, auch hat er einen etwas geringeren Durchmesser als der

obere, so daß ein schmaler cylindrischer Raum zwischen seiner Peripherie und der

Cylinderwand C bleibt. Beide Theile sind auf irgend eine

Art fest mit einander verbunden, so aber, daß die Oberfläche der Verbindungstheile

gering genug ist, um nur wenig Hitze von einem Theil zum anderen mitzutheilen. In

dem Raum zwischen beiden Kolbentheilen ist eine ringförmige oder andere

selbstthätige Klappe angebracht, welche der Luft verstattet, von der oberen kalten

zur unteren heißen Seite des Kolbens zu gehen, aber das Umgekehrte verhindert.

Der Gang der so zusammengesetzten Maschine ist folgender:

Wenn der Wechselkolben niedergeht, wird Luft durch das Ventil I eingesaugt; beim Aufgange aber wird, statt daß alle Luft ihren Weg durch

die Büchse I und den Regenerator H nimmt, eine Portion durch die Klappe zwischen beiden Kolbentheilen und

um die Außenseite des Theiles geleitet, wo sie sich erhitzt, ausdehnt und mithin zur

Bewegung der Maschine beiträgt, indem sie den Kolben in die Höhe drückt. Ist ihr

Effect ausgeübt, so entweicht sie durch das Ventil I,

indem die Klappe über dem Kolben L sich schließt und

verhindert, daß diese Luft wieder nach dem oberen Theil des Cylinders C zurückgeht.

Indem auf diese Weise ein Theil der eingeführten Luft zwischen die beiden

Kolbentheile gelangt, wird die Hitze, welche nach dem obern Theile geleitet oder

ausgestrahlt wird, durch den vorübergehenden Luftstrom hinweggenommen; statt daß

ferner die eingeführte Luft direct auf den erhitzten Obertheil strömt und daselbst

zu früh ausgedehnt wird (wodurch sie den Uebelstand herbeiführen würde, den

richtigen Luftzutritt zu vermindern), trifft sie jetzt auf eine kühle Oberfläche und

kömmt mit der unteren heißen Fläche erst in Berührung, wenn der Kolben L

niedergeht. Die Luftmenge, welche auf diese Weise durch den Kolben gehen soll, wird

durch den Grad der Oeffnung bestimmt, welchen man der Klappe am oberen Kolbentheile

gibt.

An dem Arbeitskolben B ist die Oberfläche glatt, mit

Ausnahme einer dünnen Schale an der Peripherie. Das untere Ende der

Verbindungsstange ist an den Kolben nicht wie früher durch eine volle Platte,

sondern durch einen offenen Nahmen befestigt, welcher sich vom Mittelpunkt zum

Umkreis erstreckt und eine feste Verbindung zwischen der Stange und dem Kolben B bildet, zugleich aber der Luft völlig freien Durchzug

gestattet. Da der Kolben B rasch hin und hergeht, so ist

die Bewegung der Luft oberhalb hinreichend, um dieselbe bei jedem Schübe theilweise

zu wechseln, wodurch der Raum stets mit verhältnißmäßig kühler Luft gefüllt ist,

welche durch ihre Circulation die Hitze der reibenden Flächen theilweise ableitet.

Wenn sich im Kolben kein Luftraum befände, oder wenn sie oben mittelst einer dichten

Platte eingeschlossen wäre, so würden die reibenden Flächen des oberen

Cylindertheils eine viel zu hohe Temperatur erlangen, indem die Hitze des

Bodentheiles sich dann viel gleichmäßiger durch die ganze Masse verbreiten

müßte.

Die dünne Röhre oder Hülse, welche die Kolbenstange L

umgibt, ist eine vom Erfinder herrührende Einrichtung zum Zwecke der Bewegung der

Klappe am obern Theile des Kolbens L, welche eine dazu

dienende Feder ersetzen oder verstärken soll. Auf diese Weise wird die Reibung der

Stopfbüchsenverpackung benutzt, um die Klappe zu regieren. Indem der Kolben L aufsteigt, strebt diese Reibung die Klappe zu öffnen,

und wenn er anfängt niederzugehen, schließt die Reibung, allein oder mit Beihülfe

einer Feder, die Klappe und hält sie während des ganzen Niedergangs dicht

geschlossen.

Die Vortheile dieser Maschinen bestehen in dem Wegfall von Pumpen und Abkühlern,

sowie darin, daß sie ohne Geräusch mit großer Geschwindigkeit betrieben werden

können. Indem die Enden beider Cylinder als Heizflächen benutzt werden, wird

entsprechend an Raum gespart und demnach die Kraft der Maschine erhöht. Der

Regulator schützt die Heizflächen vor dem zerstörenden Einfluß einer sehr hohen

Temperatur und regulirt das Feuer, wodurch die Hitze der Heizflächen ziemlich

gleichmäßig erhalten bleibt. Die Fläche des Regenerators ist in allen Punkten der

Masse der hindurchgehenden Luft entsprechend und der Widerstand gegen den Luftstrom

sehr vermindert. Das Ventil I erfüllt den dreifachen

Zweck der Einführung, Ableitung und Ausgleichung mit weniger Reibung und geringerer

Neigung zu Störungen als irgend eine der früher vorgeschlagenen Einrichtungen. Die oberen Theile

des Wechselkolbens und Wechselcylinders werden durch die Circulation der Luft in dem

doppelten Kolben verhältnißmäßig kühl erhalten, wodurch zugleich die Möglichkeit

gegeben ist, den ganzen Bedarf an kalter Luft bei jedem Schub einzunehmen, während

doch zugleich der Effect des Regenerators ganz oder fast ganz erzielt wird. Endlich

erhält die freie Luftcirculation in dem oberen Theil des Arbeitscylinders die

reibenden Flächen kühl und verhütet das Verbrennen des Schmiermaterials.

Tafeln