| Titel: | Elektrischer Wecker für Telegraphen, von Aubine und Mouilleron in Paris. |

| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. CXXI., S. 434 |

| Download: | XML |

CXXI.

Elektrischer Wecker für Telegraphen, von

Aubine und Mouilleron in Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Januar 1861, S. 15.

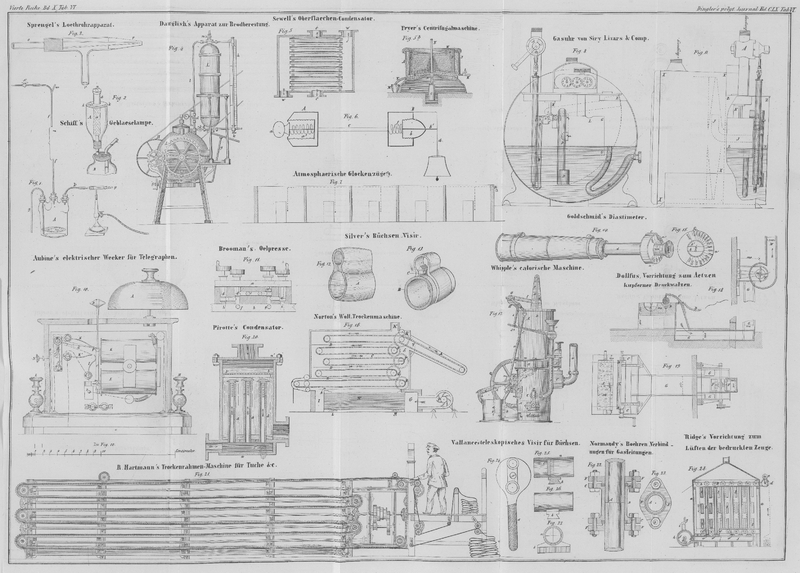

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Aubine's elektrischer Wecker für Telegraphen.

Die Läute- oder Weckerwerke der Telegraphen sind zweierlei Art: sie werden

entweder durch ein Uhrwerk bewegt und die Elektricität dient dann nur zum Auslösen

dieses Mechanismus; oder es wird die Elektricität mittelst eines Stromunterbrechers

direct zur Bewegung des Läutewerkes nach Art der bekannten Hammerapparate benutzt.

Da die elektrische Kraft in der Regel nur eine sehr geringe ist, so sind die meisten

Werke von der ersten Art. Wenn man der größeren Einfachheit in Construction und

Bedienung wegen die zweite Art anwandte, suchte man sich entweder durch große

Empfindlichkeit der Construction oder durch Anbringung eines Relais zu helfen. Nach

dem System von Aubine wird die Einrichtung so getroffen,

daß das Weckerwerk sein eigenes Relais bildet. Der Apparat zeichnet sich durch seine

große Einfachheit aus. Er besteht aus einem gewöhnlichen Läutewerk, dessen

bewegliche Armatur einen Zahn trägt, auf welchen ein beweglicher Hebel drückt, der

durch eine Feder fortwährend nach unten gezogen wird. Dieser bewegliche Hebel

befindet sich zwischen zwei Federn, deren eine mit dem Leitungsdraht, die andere mit die Localbatterie in

Verbindung steht. Endlich ist der Hebel selbst mit derjenigen Feder des

Stromunterbrechers verbunden, welche die Armatur des Elektromagnets berührt, dessen

Draht außerdem nach der Erdleitung geht.

Wenn der bewegliche Hebel durch den Zahn der Armatur des Magnets gehalten wird, so

berührt er die obere Feder und schaltet dadurch das Läutewerk in die Leitung ein.

Unter dem Einfluß des Stromes von der correspondirenden Station wird die Armatur

angezogen, der Hebel vom Zahn abgelöst und auf die untere Feder niedergelassen.

Dadurch kommt das Läutewerk aus der Hauptleitung heraus und in die Leitung der

Localbatterie, deren Strom nun Kraft genug hat, um sie gehörig in Thätigkeit zu

setzen.

Das Neue an diesem elektrischen Wecker ist also nur der Apparat zum Unterbrechen des

einen und zum Schließen des andern Stromes. Um den Apparat nach jedem Läuten wieder

in richtigen Stand zu setzen, braucht man nur den Hebel des Stromunterbrechers

wieder in seine erste Lage zu bringen, was mittelst eines eisernen Griffs

geschieht.

Die Apparate nach dem neuen System werden von Mouilleron

und Gaussin in Paris (place

Dauphine) sehr gut ausgeführt.

Erklärung der Abbildung, Fig.

10.

A Glocke, auf dem den Apparat enthaltenden Gehäuse

angebracht.

B Hammer mit biegsamem Stiel; er geht durch eine

passende Oeffnung in der Wand des Gehäuses.

C Armatur, an welche der Stiel des Hammers befestigt

ist, und die an ihrem unteren Ende eine elastische Zunge trägt, welche den Zweck hat

abwechselnd zwei Contactschrauben, zwischen denen sie hin und hergeht, zu

berühren.

D Lager für die Drehachse.

E Spiralen des als Relais dienenden Elektromagnets.

F Zahn oder Ansatz am obern Ende der Armatur, welcher

den beweglichen Hebel G trägt, wenn das Läutewerk außer

Thätigkeit ist, wie es die Figur darstellt.

G doppelarmiger Hebel, um H

drehbar und in Verbindung mit der Feder I.

I Feder, welche beständig auf die Armatur C drückt.

J Feder, welche auf den kürzeren Hebelarm von G drückt und also den Zahn F

auszulösen strebt, welcher den längern Hebelarm unterstützt.

K obere Feder, in Verbindung mit dem Draht der

Luftleitung; sie ist in Berührung mit dem Hebelarm G,

wenn er auf dem Zahn liegt.

K' untere Feder, in Verbindung mit der

Localbatterie.

L Knopf, wo die Luftleitung einmündet.

M Knopf, welcher die Verbindung zwischen dem

Elektromagnet E und der Erde herstellt. Der Knopf für

den Draht zur Verbindung der Localbatterie und der Feder K befindet sich hinter L, an der andern Ecke

der Fußplatte.

Die angedeuteten Verbindungen sind in der Figur durch punktirte Linien

dargestellt.

Hat Alles die gezeichnete Lage, d.h. liegt der Hebel auf dem Zahn F und kommt der Strom durch die Hauptleitung, so wird

die Armatur C angezogen, und sogleich fällt der Hebel,

da der Zahn sich unter ihm entfernt, auf die untere Feder K'; dadurch ist nun das Läutewerk in den Strom der Localbatterie

eingeschaltet und die Armatur C, kräftig angezogen,

bringt den Hammer so lange in Thätigkeit, bis man den Hebel wieder in sein Ruhelager

auf dem Zahn zurückbringt.

Hiezu dient der äußere Knopf N mit einer innerhalb des

Gehäuses befindlichen Feder O. Drückt man nur einmal auf

diesen Knopf, so wird dadurch der kürzere Hebelarm bewegt, mithin der längere Arm

gehoben und auf den Zahn F aufgelegt, worauf das

Anschlagen des Hammers sofort aufhört.

Tafeln