| Titel: | Verbesserungen an Manometern, als Mittheilung patentirt für A. V. Newton in London. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. II., S. 7 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an Manometern, als Mittheilung

patentirt für A. V. Newton in London.

Aus dem London Journal of

arts, April 1861, S. 210.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Newton's Verbesserungen an Manometern.

Diese Verbesserungen an den Bourdon'schen Manometern

(patentirt in England am 5. April 1860) sollen verschiedenen Mängeln abhelfen,

welche deren Brauchbarkeit unter gewissen Umständen beeinträchtigen.

Bei den Bourdon'schen Manometern wird das gebogene Rohr

mit einem Ende an das Röhrchen befestigt, welches die Verbindung mit dem Dampfkessel

herstellt. Das Wasser, welches sich in diesem gebogenen Rohre sammelt, friert, wenn

dieses Rohr länger als ein Halbkreis ist, im Winter und sprengt dann die Röhre. Es

ist deßhalb nothwendig, das gebogene Rohr so mit dem Verbindungsröhrchen zu

verbinden, daß alles condensirte Wasser nach diesem zurückfließen kann. Dieß bildet

den ersten Theil der Erfindung und wird dadurch bewirkt, daß man dem gebogenen Rohr

von seiner Verbindung mit den Zwischenröhrchen aus keine größere Länge als einen

Halbkreis gibt, und es so aufstellt, daß das Wasser aus jedem Punkt desselben

zurückfließen muß.

Bei der Anwendung an Locomotiven ist das gewöhnliche Manometer noch einem andern

ernstlichen Uebelstande unterworfen, indem die heftigen Stöße und Erschütterungen

der Maschine dem Verbindungsrohre theils verticale, theils horizontale Bewegungen

mittheilen. Dadurch geräth die Zeigernadel in unregelmäßige Schwingungen, welche ein

genaues Ablesen unmöglich machen und die gezahnten Theile des Manometers einer

baldigen Abnutzung aussetzen. Das im Rohre condensirte Wasser vermehrt diese

Erschütterungen wesentlich.

Die möglichste Vermeidung der verticalen Erschütterungen und ihrer Folgen bildet den

zweiten Theil der Erfindung, welcher darin besteht, daß die Verbindungsröhre das

gebogene Rohr des Manometers in einem Punkte zwischen dessen beiden Enden trifft und

die beiden Hälften des Rohres zu beiden Seiten einer durch den Verbindungspunkt

gehenden Verticalen in die

Höhe gebogen werden; es wird dadurch der Apparat weniger empfindlich gegen die

verticalen Erschütterungen der Locomotive.

Die möglichste Vermeidung der nachtheiligen Wirkungen der horizontalen Stöße bildet

den dritten Theil der Erfindung; die Construction besteht darin, daß die beiden

Hälften des Rohres möglichst symmetrisch gebogen und beide Enden so mit dem

Hebelwerk verbunden werden, daß die seitliche Bewegung der einen Hälfte des Rohrs

diejenige der andern compensirt und so keine derselben auf den Zeiger übertragen

wird.

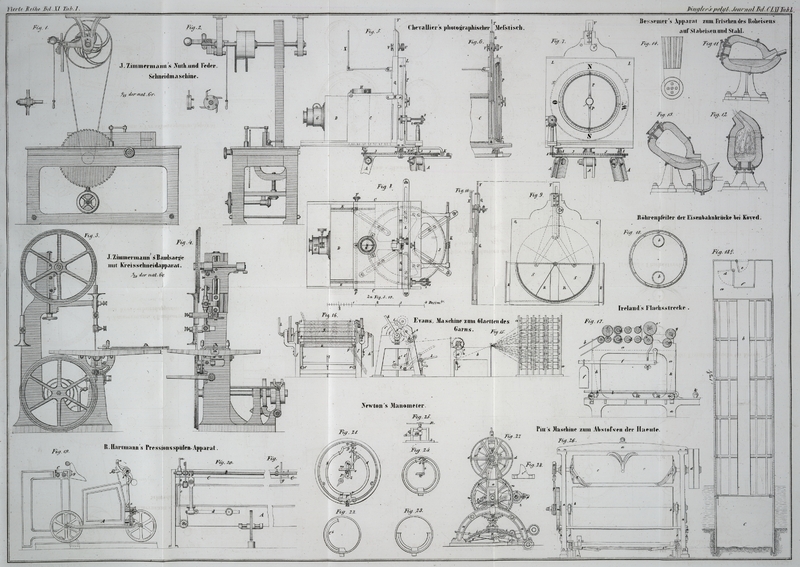

In Fig. 24

dreht sich der Hebel i bei 3 an der Büchse und ist bei 5

und 4 mit den beiden Enden des gebogenen Rohres verbunden. Es ist klar, daß bei

dieser Einrichtung ein Arm des Rohres die gleiche Bewegung des Hebels hervorbringen

wird, wie beide Arme zusammen; damit eine hinreichende Bewegung auf den Zeiger

übertragen wird, ist es nothwendig, daß die Entfernung der Punkte 4 und 5 von 3 sehr

kurz ist. Je kürzer aber diese Entfernung ist, desto größer sind auch die Wirkungen

der Stöße auf die Nadel, desto größer wird auch die Störung in Folge der Abnutzung

der Drehpunkte 3, 4 und 5. Es ist daher wünschenswerth die bezeichneten Entfernungen

so groß zu machen, als es sich mit der nothwendigen Weite der Zeigerbewegung

verträgt.

Der vierte Theil der Erfindung hat den Zweck, dieß zu bewirken und zugleich noch

weiterhin die Wirkung der Erschütterungen auf den Zeiger zu vermindern, so wie auch

die Bewegung beider Hälften des gebogenen Rohres nutzbar zu machen. Hierzu wird der

Hebel, welcher die Bewegung des Rohres auf die Nadel überträgt, nicht an der Büchse

oder sonst einem festen Theil des Apparates drehbar befestigt, sondern nur mit jedem

der beiden Enden des gebogenen Rohres dergestalt mittelst eines Stiftes verbunden,

daß diese beiden Verbindungen den Stützpunkt für die Drehung des Hebels bilden.

In Fig. 21 ist

T der Punkt, wo die Verbindungsröhre mit dem Kessel

das gebogene Rohr E trifft. Die beiden Arme 1 und 2

dieses Rohres sind jeder nicht über einen Halbkreis lang und stehen so, daß alles

darin condensirte Wasser nach T hin fallen muß. In

dieser Beziehung allein könnte freilich das Rohr auch viel kürzer seyn und die

Gestalt c², Fig. 22, oder auch Fig. 23 haben.

Wegen der übrigen erforderlichen Eigenschaften ist aber die Form Fig. 21 bei weitem

vorzuziehen.

Wie man sieht, sind die beiden Hälften 1 und 2 ziemlich gleich und symmetrisch,

wodurch die oben erwähnten Vortheile weit eher als durch jede andere Gestalt

erreicht werden.

Der Hebel i ist an den Arm 1 bei s mit einem Stifte befestigt; ebenso ist er mit seinem Ende bei r mit dem Verbindungsglied g

verbunden, welches bei c an den Arm 2 befestigt ist. Das andere Hebelende dreht

sich bei v an der Zahnstange m, welche mittelst des Rädchens n den Zeiger

P regiert. Auf diese Weise bringt eine horizontale

Erschütterung eine gleiche Bewegung der beiden Hälften des Rohres in derselben

Richtung hervor; da nun der Hebel nicht um einen festen Punkt sich dreht, so wird

hierdurch nur eine Bewegung um den Punkt v und keine

Verschiebung der Zahnstange bewirkt.

Diese lose Verbindung bei v ist auch noch von Wichtigkeit

insofern sie die Bewegung der Verbindung s daran

hindert, die Zahnstange m auf das Rädchen n festzusetzen oder ganz davon zu lösen.

Wenn der Hebel i sich um einen Punkt an der Büchse dreht,

wie in Fig.

24, so wirken die Kräfte, mit welchen die beiden Arme des Rohres durch

einen horizontalen Stoß nach einer Richtung bewegt werden, in entgegengesetztem

Sinne auf den Drehpunkt 3 und heben sich also gegenseitig auf, so daß keine Wirkung

auf den Zeiger ausgeübt wird.

Bei dem in Fig.

24 gezeichneten Manometer sind der erste, zweite und dritte Theil der

Erfindung ausgeführt, allein es bleiben demselben noch die Uebelstände, welche der

vierte Theil vermeiden soll. Denn 1) wird es schwer seyn, die Punkte 4 und 5 so

genau zu stellen, daß der Stift 3 in seiner Lage nicht gestört wird; 2) bringt die

Erschütterung des gebogenen Rohres in verticaler oder in horizontaler Richtung einen

so großen Druck und eine solche Spannung an dem Stift 3 hervor, daß seine Lager sehr

leiden müssen; 3) wird die Wirkung auf den Zeiger in Folge der Lockerheit der Theile

und der Erschütterungen des Rohres sehr durch die kurze Entfernung des Punktes 3 von

4 und 5 vermehrt. Es ist daher die in Fig. 21 gezeichnete

Construction vorzuziehen, wo der Hebel i nicht an einem

festen Punkte, sondern an dem Ende des Rohres befestigt ist. Dadurch kann der kurze

Arm des Hebels doppelt so lang genommen werden, ohne daß die Empfindlichkeit des

Instrumentes leidet. Das Ende des Hebels i, mit welchem

der Arm g verbunden ist, besteht aus einem besondern

Stück t, welches an den Körper des Hebels mit einer

Schraube befestigt ist, so daß die Entfernungen zwischen den Stiften r und s verändert und die

Röhren nach der Gradscheibe gestellt werden können.

Die Zahnstange m wird durch eine Schraube o (Fig. 21 und 25) so in

ihrer Lage erhalten, daß sie nicht in Folge eines plötzlichen Stoßes gehoben werden

und außer Verbindung mit dem Rädchen n kommen kann.

Tafeln