| Titel: | Versenkung der gußeisernen Röhrenpfeiler der Eisenbahnbrücke bei Koved in Rußland vermittelst comprimirter Luft. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. III., S. 9 |

| Download: | XML |

III.

Versenkung der gußeisernen Röhrenpfeiler der

Eisenbahnbrücke bei Koved in Rußland vermittelst comprimirter Luft.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1861, Bd. V S. 107.

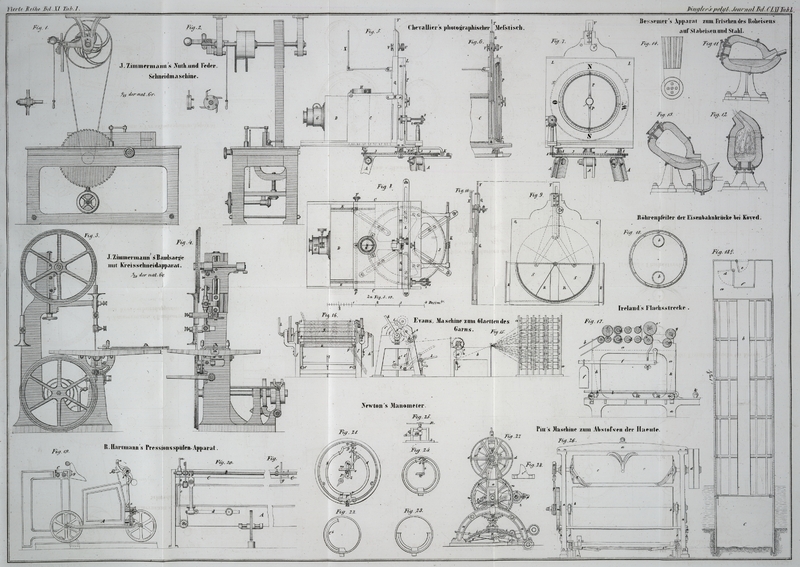

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Versenkung gußeiserner Röhrenpfeiler vermittelst comprimirter

Luft.

Die Pfeiler bestehen aus einer gußeisernen Röhre von 12 Fuß Durchmesser, 40 Fuß Höhe

und 3 Zoll Wandstärke, und einem Schuh von demselben Durchmesser, 12 Fuß Höhe und 1

7/8 Zoll dicker Wandung, welche aus 3 Lagen 5/8zölligen zusammengenieteten

Eisenblechen hergestellt ist. Der obere Aufsatz von 8 Fuß Höhe, und die beiden

28zölligen Röhren b, b, Fig. 18, welche die

Verbindung zwischen diesem oberen Raum und dem unteren, c

Fig. 18b

, herstellen, werden sowie auch die Böden nach geschehener Versenkung der

Pfeiler weggenommen und weiter verwendet. Der gußeiserne Theil ist aus 5

viertheiligen Ringen zusammengeschraubt, die außerdem noch durch Rippen verstärkt

sind. Der Pfeiler wird bei der Versenkung durch ein Gerüst gehalten und geführt.

Die Luft wird durch eine von einer Locomobile getriebenen Luftpumpe in den Raum a und von diesem aus durch b,

b nach c gedrückt, während eine der Klappen d oder e geschlossen ist.

Die Compression wird so weit getrieben, daß sämmtliches Wasser aus dem Arbeitsraum

C ausgetrieben, der Grund trocken wird, und

unaufhörlich Luftblasen an dem Wasserspiegel austreten.

Der Ueberdruck der Luft, der nöthig ist um das Wasser mit derselben Geschwindigkeit

auszutreiben, mit der es bei atmosphärischem Druck eintritt, wird so groß seyn, daß

er einer Wassersäule das Gleichgewicht zu halten im Stande ist, deren Höhe gleich

der doppelten Wassertiefe ist. Man kann nämlich annehmen, daß es keines größeren

Druckes bedarf, um den Widerstand zu überwinden, den das Wasser beim Zurückdrängen

durch das Erdreich findet, als der, vermittelst dessen es in den Raum C hineingedrängt wurde. Dieser Druck ist aber dem der

Wassertiefe entsprechenden gleich. Der Wasserdruck ist aber auch noch zu überwinden,

und somit obige Behauptung gerechtfertigt.

Wäre z.B. die Flußtiefe 12 Fuß, so wäre die Luftspannung höchstens gleich 24 Fuß

Wasserdruck oder 10 1/2 Pfd. pro Quadratzoll.

Das Einsteigen geschieht durch die Klappe e zunächst in

den Raum f. Dieser wird dann durch einen Hahn mit dem

Raum a in Verbindung gesetzt, und dadurch wie dieser

mit comprimirter Luft gefüllt. Die Klappe d kann dann

leicht geöffnet werden und der Eintritt in a erfolgen.

Das Hinabsteigen in den Arbeitsraum geschieht in Eimern, die wechselweise durch die

Röhren b, b vermittelst einer in a angebrachten Winde heruntergelassen, resp. heraufgewunden werden. Der

Austritt, sowie auch das Herausfördern der gegrabenen Erde erfolgt in umgekehrter

Weise, wobei durch Oeffnen eines zweiten Hahnes der Raum f mit der freien Luft in Verbindung gesetzt und zuletzt die Klappe e geöffnet wird. Die hierbei entweichende Luft muß durch

die Luftpumpe wieder ersetzt werden.

Das Herabsinken der Säule geschieht nicht während des Ausgrabens, sondern ruckweise

– etwa täglich – in der Art, daß die gußeiserne Röhre mit Wasser

gefüllt, und dann ein bei a angebrachtes großes

Sicherheitsventil plötzlich geöffnet wird. Dadurch setzt sich die in den Räumen a, b und c enthaltene Luft

augenblicklich mit der atmosphärischen ins Gleichgewicht, der Ueberdruck derselben,

der vorher das Sinken des Pfeilers verhinderte, hört auf, und der letztere sinkt mit

einem Ruck 3 bis 4 Fuß tiefer ein. Würde man das

Ausblasen der Luft ganz allmählich stattfinden lassen, so würde der Pfeiler nicht so

tief auf einmal sinken.

Das Gewicht der Säule beträgt leer circa 2665 Ctr., mit

Wasser gefüllt 5000 Ctr., und der Gegendruck der Luft bei einem Ueberdruck von 10

1/2 Pfd. pro Quadratzoll 1616 Ctr.

Nachdem der Pfeiler gehörig tief versenkt, und wie schon oben angedeutet im Innern

frei gemacht ist, wird er ganz mit Beton gefüllt, der dann die unmittelbare Stütze

für die darauf zu bringende Last bildet.

Vorstehende Beschreibung verdanken wir einer mündlichen Mittheilung des Hrn. G. Ostendorf in Königsberg in Pr., der einen in Gründung

begriffenen Pfeiler bestiegen hat.

R. W.

Tafeln