| Titel: | Maschine zum Abstoßen der Häute, von R. Pitt in Bath, Somersetshire. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. IX., S. 26 |

| Download: | XML |

IX.

Maschine zum Abstoßen der Häute, von R. Pitt in Bath, Somersetshire.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions, Mai 1861, S. 353.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

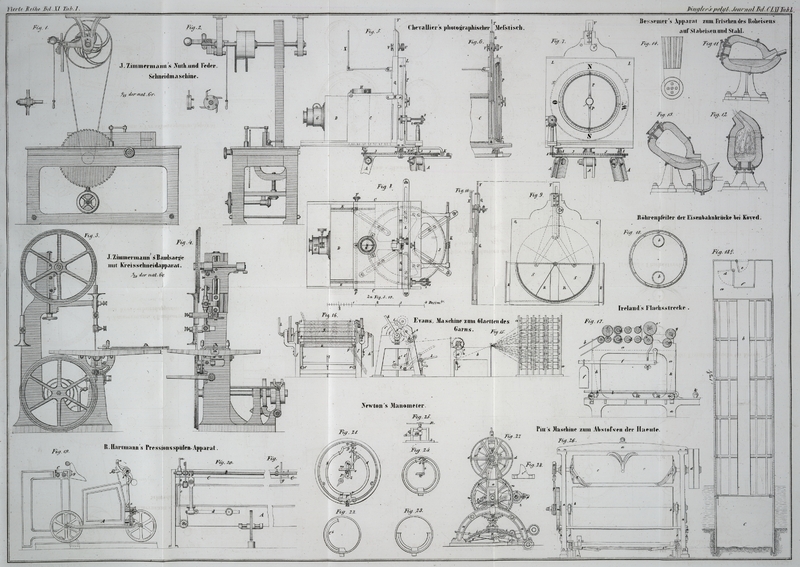

Pitt's Maschine zum Abstoßen der Häute.

Die gewöhnliche Maschine zum Abstoßen der Häute behufs der Lederfabrication besteht

aus einer Walze worauf sich eine schraubenförmige Klinge befindet; diese Walze wird

mit beträchtlicher Geschwindigkeit umgedreht und die zu bearbeitende Haut unter

derselben hindurchgeführt, indem die die Haut tragende Fläche durch Federn, Gewichte

oder dergl. gegen die Walze gedrückt wird. Man wendet dabei zwei Schraubenwindungen

an, welche von der Mitte der Walze ausgehen und deren eine rechts, die anderr links

gewunden ist. Die Länge der Walze ist etwa 6 Fuß. Diese Maschine war in der

Anwendung nicht praktisch, weil die Weite des Schraubenganges dem Durchmesser der

Walze nicht gehörig entsprach. Man construirte die Walze entweder von nur 6''

Durchmesser und 6 Fuß Länge mit bloß einem Schraubengang von der Mitte bis zum Ende

der Nahe, oder man gab der Walze 18 Zoll Durchmesser, ließ aber das Gewinde mehr als

einen Umgang zu beiden Seiten des Mittelpunktes machen. Im ersten Falle hatten die

Schraubengänge eine so starke Neigung gegen die Haut, daß diese zu sehr gestreckt

und geschwächt wurde; im zweiten Falle befanden sich bisweilen mehr als zwei Punkte

der Schraubengänge gleichzeitig über der Haut, so daß dieselbe bei ihrer ungleichen

Dicke manchmal gar nicht bearbeitet wurde.

Um diese Uebelstände zu vermeiden, construirt der Patentträger die Schraube so, daß

sie nicht mehr als eine ganze Windung auf jeder Hälfte der Walze bildet und gibt

letzterer einen Durchmesser von mindestens 18 Zoll. Dabei wirken immer nur zwei

Punkte der Schraube auf die Haut, und die Neigung des Gewindganges ist nicht so

groß, daß die Haut gedehnt und geschwächt würde. Der Erfinder gießt ferner seine

Schraubenklinge aus

weißem Gußeißen, da dieselben alsdann weit länger halten, als wenn sie aus Bronze

oder einem andern Material bestehen.

Endlich befestigt der Erfinder die Schraubenklinge auf die Walze, indem er sie etwas

weiter im inneren Durchmesser macht als die Walze, und nachdem beide aufeinander

gepaßt sind, den Zwischenraum mit leichtflüssigem Metall ausgießt, wodurch viel

Arbeit erspart wird.

Figur 26

stellt die Maschine in der Vorderansicht, Fig. 27 in der

Seitenansicht dar. a, a. ist das Gestell derselben; b ist eine Walze, welche die Haut zu tragen hat. Diese

Walze kann aus Holz bestehen, verzinktes Eisen ist aber vorzuziehen. c ist die mit der Schraubenklinge c' versehene metallene Walze; dieselbe hat, die Klinge eingerechnet,

mindestens 18'' Durchmesser, am besten ist ein solcher von 24–25 Zoll. Fig. 28 zeigt

im Durchschnitt die Klinge, welche, wie oben angegeben, verfertigt und auf die Walze

aufgesetzt ist. Als Metall zum Ausgießen gibt der Erfinder der unter dem Namen

Pewter bekannten ZinnlegirungWahrscheinlich der Legirung: 50 Zinn, 4 Antimon, 1 Wismuth, 1 Kupfer (plate pewter). den Vorzug; er gießt dieselbe unter die Schraube in Längen von etwa 1' auf

einmal und schließt zu diesem Zweck die betreffende Stelle durch Holzleisten oder

dgl. Hernach wird die Schraubenklinge auch noch festgeschraubt, worauf sie mit

Smirgel auf einer Bleiplatte glatt geschliffen wird.

Die eiserne Walze wird gefirnißt und die Klinge gut gefettet erhalten.

Die Walze c wird durch einen Riemen und die Scheibe d getrieben, am besten mit einer Geschwindigkeit von

etwa 70 Umdrehungen in der Minute. Ihre Lager sind in dem Gestelle beweglich und

werden mittelst der Schrauben e, e eingestellt. Ebenso

sind die Lager der Walze b beweglich; sie ruhen auf den

Trägern f, f, welche durch geeignete Führungen gehen und

an ihrem unteren Ende mit Schraubenwindungen versehen sind. Sie gehen durch die

Schraubenmuttern g, g und dann in die Unterlager h, h, welche auf den starken Federn i, i befestigt sind. Diese Federn tragen also das

Gewicht der Walze b und pressen dieselbe gegen die Walze

c mit einem durch die Schraubenmuttern g, g zu regulirenden Drucke. Im Gestell sind Pflöcke

eingesetzt, welche die Berührung der Walzen verhindern; j ist ein Arm, welcher an einer Seite des Gestells vorspringt und den

Stift k trägt. In das Getriebe l greift das Rad m ein, welches auf der Achse

der Walze b sitzt; das Getriebe l ist an dem Sperrrad n befestigt und dieses

wird von einem doppelten Sperrkegel getrieben, der auf dem Hebel p befestigt ist, welcher ebenfalls sich frei auf dem Stifte k dreht. Dieser Hebel ist an seinem andern Ende

geschlitzt und erhält seine Bewegung durch einen excentrischen Stab q, der von dem Excentric r

auf der Achse der Walze c getrieben wird. Auf diese

Weise wird die Walze b in langsame Umdrehungen versetzt

und die Haut bewegt sich langsam vorwärts. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung kann

man durch Verstellung des excentrischen Stabes im Schlitz des Hebels p reguliren. Das Getriebe l

ist mit einer messingenen Flantsche versehen und wird gegen das Gestell dadurch

gepreßt, daß man die Schraubenmutter an dem Stift k

anzieht. Der Zweck dieser Einrichtung ist, einen gewissen Grad von Reibung

hervorzubringen, ohne welche die Haut durch die Einwirkung der Schraube vorwärts

gezogen und Rad und Getriebe in rasche Drehung versetzt werden würden. s ist ein Tritt, der, wie die Figur zeigt, durch Stäbe

t, t mit der Achse der Walze b verbunden ist, so daß durch Niederdrücken dieses Trittes diese Walze von

der obern c abgezogen werden kann. Dieß ist

erforderlich, damit der Arbeiter die Häute in die Maschine bringen kann; t', t' sind andere Tritte, welche durch Niederdrücken

der hinteren Enden des Trittes s die Walze b aufwärts bewegen und so die Größe der Pressung

vermehren.

Tafeln