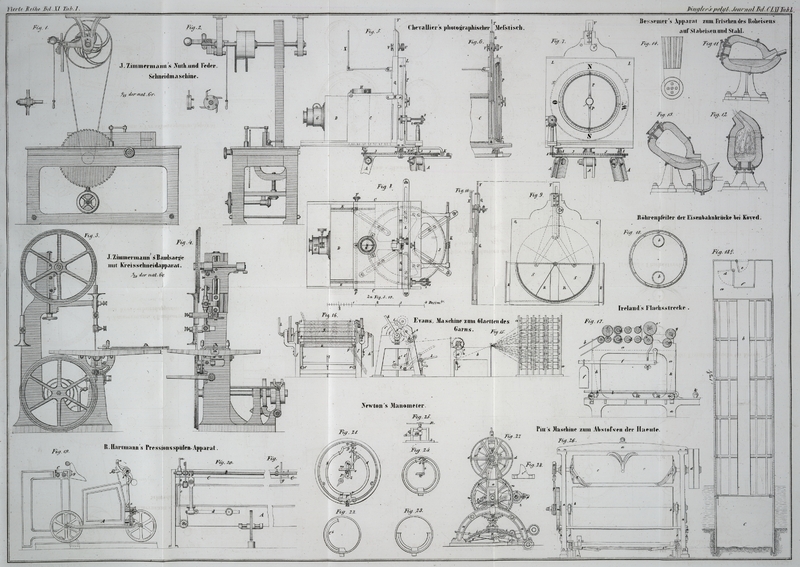

| Titel: | Ueber den photographischen Meßtisch, von A. Chevallier; Bericht von Benoit. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. X., S. 27 |

| Download: | XML |

X.

Ueber den photographischen Meßtisch, von A. Chevallier; Bericht von Benoit.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, Februar 1861, S. 81.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Chevallier's photographischer Meßtisch.

Bekanntlich geschieht die Vereinigung der Detailzeichnungen für Karten mittelst eines

Netzes, d.h. mittelst der Horizontal-Projection (nach dem angenommenen

Maaßstabe) einer Anzahl Dreiecke, deren Spitzen durch künstliche oder natürliche

Signale gebildet werden, welche in zweckentsprechender Weise über das aufzunehmende

Land vertheilt sind.

Nachdem man die Länge der Projection einer zur Basis

bestimmten Dreiecksseite gemessen hat, gibt es zwei Wege, um die erwähnte Projection

zu erhalten. Ist die aufzunehmende Fläche groß, so mißt man mit einer

Winkelmeßscheibe oder einem Theodolit alle Dreieckswinkel, die man so in Graden und

Brüchen von Graden erhält. Alsdann zeichnet man nacheinander von der Basis ausgehend

die sämmtlichen Dreiecke mittelst eines Transporteurs oder einer Sehnentafel ein, oder man

construirt die Projection der Dreiecksspitzen auf dem Papier mittelst der

Coordinaten, welche man dafür in Bezug auf den Meridian und die Senkrechte auf einen

Endpunkt der gewählten Basis berechnet hat.

Für kleinere Karten kann man das Netz mittelst eines Meßtisches und eines

Diopterlineals mit Fernrohr entwerfen. Diese offenbar viel einfachere und raschere

Methode ist für Katasteraufnahmen sehr zweckmäßig.

Alle diese Operationen sind, obwohl nicht eben schwer, doch langwierig und manchen

Fehlern unterworfen. Die sinnreiche photographische Methode, welche Hr. Chevallier erfunden hat, ist dagegen vollkommen

zuverlässig und setzt bei dem Ausführenden nur die Kenntniß der photographischen

Praxis voraus.

Der photographische Meßtisch enthält auf einem soliden dreibeinigen Gestelle eine um

seine Achse drehbare Camera, so daß das Objectiv nach allen Seiten hin gestellt

werden kann. Die mit Collodium oder Eiweiß überzogene Glastafel ist kreisförmig und

befindet sich in einem ebenfalls kreisförmigen Metallrahmen, der an feinem Umfang

mit Zähnen versehen ist und außerdem noch einen Ring führt, welcher mit geringer

Reibung in die Oeffnung eines verticalen hölzernen Gestells paßt. Der Rahmen und die

Glasscheibe können sich also in dieser Oeffnung drehen und zwar um ihre

gemeinschaftliche oberhalb des Lichtbildes befindliche Achse, so daß dieses ganz auf

den untern Theil der Scheibe projicirt wird, wo es seitlich durch zwei

Klappensysteme begrenzt werden kann, welche in einem besondern Gestelle angebracht

sind, und die entweder zwei beliebig nahe zu stellende Verticallinien oder zwei

einen beliebig spitzen Winkel einschließende convergirende Linien bilden. Ohne also

die Glasplatte aus der Camera zu nehmen und durch die bloße Drehung dieser letztern

um ihre Achse, kann man demnach das Objectiv nach den verschiedenen Punkten am

Horizonte der Station richten und so nach einander die partiellen Bilder dieser

Punkte erhalten, deren Vereinigung dann eine Art Panorama des betreffenden Ortes

bildet.

Damit dieses Bild der verschiedenen Signale endlich die Horizontal-Projection

der Winkel darstellt, welche diese Signale unter einander bilden, ist nur noch

erforderlich, daß das Bild der Verticalen dieser Signale in den Partialansichten

gezeichnet sey, worin sie vorkommen, und daß diese Bilder, welche sich nach der

Construction im Mittelpunkt der Platte schneiden, unter sich gleiche Winkel wie die

entsprechenden Azimuthe, an der Station gemessen, bilden. Gerade dieß wird aber

mittelst der beschriebenen und der noch zu beschreibenden Anordnungen des Photo graphischen Meßtisches

erreicht.

1) Das Bild der Verticalen des beobachteten Signals wird erhalten durch Einschalten

eines feinen Haares, welches senkrecht zwischen der Platte und dem Objectiv gespannt

ist und durch die Achse des letztem und durch die Drehungsachse der Platte geht,

weil die Ebene dieser Achsen und des Haares durch die Verticale des Signals

geht.

2) Die Azimuthwinkel werden mit Hülfe eines gezahnten Kreises hervorgebracht, welcher

den Tisch des ganzen Gestells bildet und dessen Bewegung mit derjenigen des Rahmens

der Platte in Verbindung steht. Zu dieser Verbindung dienen zwei unter rechtem

Winkel gestellte Achsen, welche durch Winkelräder verbunden und mit cylindrischen

Getrieben versehen sind; dasjenige der horizontalen Achse greift in den verticalen

gezahnten Rahmen der Platte, und dasjenige der verticalen Welle in den festen

horizontalen gezahnten Kreis auf dem Dreifuß. Die Zahnrädchen sind so combinirt, daß

die Platte genau eine Umdrehung um ihren Mittelpunkt macht, während das Instrument

einmal um den ganzen Horizont gedreht wird; letzteres geschieht durch die Bewegung

einer mit einer endlosen Schraube versehenen Achse, deren Lager sich am Körper der

Camera befinden, und deren Gewinde in die Zähne des festen Kreises eingreifen.

Damit die optische Achse des Objectivs von der Verticalen eines Signales auf

diejenige irgend eines anderen Signales übergeht, muß dieselbe in Folge der Drehung

des Instrumentes einen Azimuthwinkel beschreiben, welcher gleich demjenigen ist, den

diese beiden Verticalen mit einander bilden, und es werden daher, wenn die

Verbindung der Getriebe genau ist, und keine Zeit bei der Uebertragung der Bewegung

verloren geht, die Bilder der Verticalen, wie verlangt, genau die richtigen Winkel

einschließen.

Ehe das Lichtbild aufgenommen wird, muß man sich überzeugen, daß die Ebene, worin

sich die Drehungsachse der Platte, die optische Achse und das verticale Haar

befinden, wirklich durch die Spitze des Signales geht; diese wesentliche Bedingung

wird mittelst eines genau in der bezeichneten Verticalebene beweglichen außen

angebrachten Fernrohres erfüllt.

Ist einmal das negative Bild erhalten, so können dann mehrere positive Copien

dargestellt und mehreren Zeichnern zugleich übergeben werden.

Mit dem Instrumente sind die übrigen zum Messen erforderlichen Theile verbunden, wie

Gradbogen, Nonius, Theodolit oder doppeltes Graphometer, so daß man die Größe der AzimuthwinkelAzinuthwinkel und der Winkel der Verticalen ablesen kann; auch ist zur Orientirung ein

Compaß angebracht. Man kann also mit dem Instrumente nach Belieben auf

photographischem oder auf

trigonometrischem Wege aufnehmen und so die Resultate beider Aufnahmen sich

gegenseitig controliren lassen.

Außer diesen Anwendungen kann der photographische Meßtisch auch noch dazu dienen, die

verschiedenen fast gleichzeitigen Momente irgend eines im Umkreis stattfindenden

Vorganges aufzunehmen. Hierzu ist der Mechanismus der Bewegungsübertragung für die

topographische Aufnahme überflüssig; man braucht nur den äußeren verticalen Limbus

zu benutzen, welchen man hinter der runden Glasscheibe sieht, und um dessen Achse

sich ein Zeiger bewegt, welcher mit dem Nahmen dieser Scheibe verbunden ist und dazu

dient, mittelst eingesteckter Stifte die schon benutzten und mithin die noch

verfügbaren Sectoren der Platte anzugeben, so daß kein Uebereinanderfallen der

Bilder vorkommen kann.

Es ist selbstverständlich, daß der Mechanismus dieses Meßtisches, wenn die Aufnahmen

genau seyn sollen, mit aller Sorgfalt gearbeitet und in seiner Ausführung demjenigen

der feinsten Instrumente gleichkommen muß, wodurch freilich der Preis desselben sich

nicht eben niedrig stellen wird.

Beschreibung der

Abbildungen.

Fig. 5,

Seitenansicht des Apparats.

Fig. 6,

Längendurchschnitt nach der Achse desselben.

Fig. 7,

Vorderansicht von der dem Objectiv entgegengesetzten Seite.

Fig. 8,

Ansicht von oben.

Fig. 9, Aufriß

des Rahmens mit den Klappen;

Fig. 10,

Verticaldurchschnitt dieses Rahmens.

A fester Dreifuß mit ausgeschnittenem rundem Tisch, auf

welchem der photographische Apparat eine ganze Umdrehung um den Mittelpunkt dieses

Tisches ausführen kann.

B Drehungsachse des Apparates; die Verbindung geschieht

nach Fig. 6

mittelst zweier in einander greifenden Cylinder mit Rändern.

C ist die camera

obscura.

D Schieber, welcher mittelst zweier Zahnstangen E, E mit Zahnrädchen F, F

bewegt wird; das Einschieben wird noch durch zwei Federn erleichtert, welche an den

Schieber und den Kasten befestigt sind.

G Objectiv.

H Compaß.

I Leitungs- und Unterstützungsrollen für die

Drehung des Apparates.

J gezahnter Kranz am Tische, worauf die Drehung

geschieht.

K Treibachse mit der endlosen Schraube, welche in den

Kranz J eingreift und mittelst einer aufzusteckenden

Kurbel gedreht wird.

L Rahmen mit der empfindlichen Glasplatte; dieselbe

befindet sich in dem gezahnten Ringe N und dreht sich

mit diesem in der Wandung des Rahmens um ihre Achse. Die Vorderseite des Rahmens, an

Scharnieren befestigt, ist mittelst der in Fig. 5 sichtbaren Haken zu

bewegen. Der Rahmen selbst wird an seiner Stelle am Ende der camera mittelst der beweglichen Halter M

festgehalten.

N gezahnter Ring von gleichem Durchmesser wie J; er befindet sich an der Einfassung der Glasplatte und

zieht diese mit in seine Bewegung; dieser Ring ist in Fig. 7 punktirt

gezeichnet.

O Getriebe für das Zahnrad N.

I ist ein anderes Getriebe, auf dem vorigen senkrecht

stehend und in den festen Kranz J eingreifend. Durch die

Achse K bewegt, dreht sich also dieser um sich selbst,

so lange man den Apparat um seinen Mittelpunkt sich bewegen läßt. 2, 3 sind

Winkelräder zur Uebertragung der Bewegung. Die Getriebe 0 und 1 haben gleichen

Durchmesser; ebenso 2 und 3.

Dreht man also die Treibachse K mit der endlosen

Schraube, so dreht sich der photographische Apparat in horizontaler Ebene um den

festen gezahnten Kreis J, während zugleich die

Glasplatte sich mit derselben Geschwindigkeit um ihren Mittelpunkt in verticaler

Ebene dreht.

P doppelter Zeiger (Fig. 5, 6 und 7), auf der Drehungsachse

des empfindlichen Glases angebracht, um die Amplitude der vom Apparat beschriebenen

Drehungswinkel auf einem getheilten Bogen am Rahmen L

anzugeben.

Q senkrechter Rahmen mit Klappen; derselbe befindet sich

zwischen der dunkeln Kammer und dem Nahmen L des Glases

(Fig. 9

und 10). Er

trägt an seinem untern Theil ein halbkreisförmiges Fenster von gleichem Mittelpunkt

und gleichem Durchmesser wie die empfindliche Glasscheibe, vor welchem diese Scheibe

bei ihrer Drehung nach und nach vorbei kommt. Die Oeffnung dieses Fensters ist

veränderlich und wird nach Willkür durch zwei Schieber von rechtwinkeliger Gestalt

R oder von der Form von Sectoren S regulirt, welche in der Wandung des Rahmens Q beweglich sind. Ein graduirter Halbkreis zeigt in

Graden die Weite der Oeffnung an. Die Schieber R werden

mit der Hand so verschoben, daß eine beliebig schmale verticale Oeffnung zwischen

ihnen bleibt; die Schieber S sind um den Mittelpunkt des

Fensters drehbar und können so gestellt werden, daß sie einen beliebig kleinen

Winkel zwischen sich lassen.

T Zahnstange mit dem Getriebe U zur Bewegung dieser Schieber, die mit Hebeln daran befestigt sind (Fig. 9).

V Stellschraube, um die Zahnstange in ihrer Lage während

einer Beobachtung zu erhalten.

W Diopter mit dem Haare, welches in verticaler, durch

die Achse des empfindlichen Glases gehenden Richtung aufgezogen ist. (Fig. 7 u. 9.)

X anderes Diopter, am Ende eines an dem Rahmen mit den

Schiebern angebrachten Lineals befestigt; das Haar desselben befindet sich in der

senkrechten Ebene, welche durch die Achse des Objectivs und durch diejenige der

Glasscheibe geht. Das Diopter und sein Lineal können mittelst ihrer Scharniere in

die Stellung Fig.

10 eingeklappt werden. Die beiden Diopter W, X

vertreten die Stelle des in der Beschreibung erwähnten äußern Fernrohrs.

Tafeln