| Titel: | Gilchrist's Fräsmaschine für Radspeichen. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XXV., S. 87 |

| Download: | XML |

XXV.

Gilchrist's

Fräsmaschine für Radspeichen.

Aus der sächsischen Industriezeitung, 1861, Nr.

27.

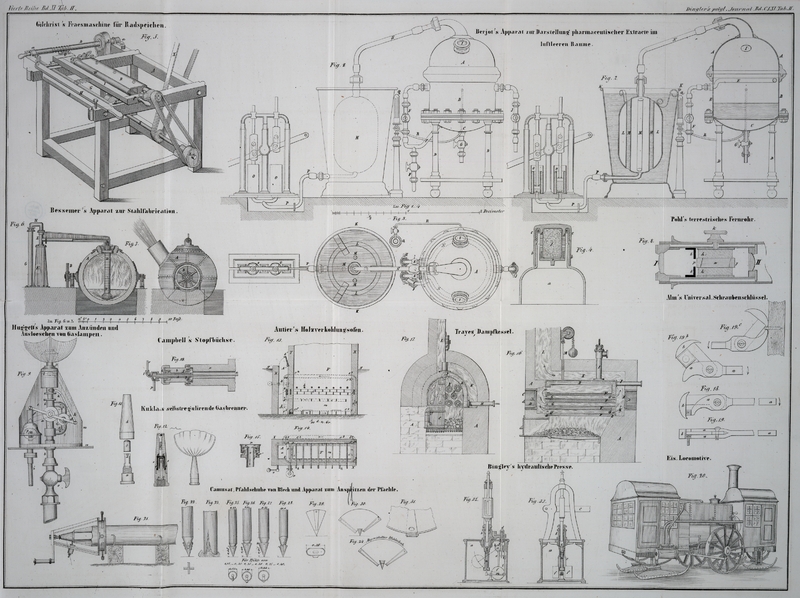

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Gilchrist's Fräsmaschine für Radspeichen.

Bei der Fabrication von Rädern für Luxuswagen wenden die amerikanischen Wagenfabriken

eine Maschine zur Herstellung der Naben an, eine andere für die Felgenstücke, und

noch eine andere für die Anfertigung der Speichen.

Fig. 5 ist

eine Perspectivansicht einer Maschine zum Fräsen von Speichen. John Gilchrist zu Berlin im Staate Wisconsin (Nordamerika)

erhielt ein Patent der Vereinigten Staaten auf diese Maschine, die wie nachstehend

im Scientific American beschrieben ist. Die Einfachheit,

Billigkeit und geniale Anwendung dieses Mechanismus, der für hundert Artikel aus

Holz, Horn und verwandte Materialien sofort ebenfalls Anwendung finden könnte,

springen bei der ersten Betrachtung in die Augen.

B ist die umlaufende Fräswelle, auf der zwei oder nach

Belieben mehr Fräsmesser befestigt sind. Jedes dieser Messer ist so lang als die

längste Speiche die zur Bearbeitung kommen kann, und nimmt die Speiche in ihrer

ganzen Länge in Angriff, sobald die Fräswelle in Umlauf gesetzt wird. Die Schneide

dieser Messer ist in einer leichten Curve nach dem Ende hin, an welches das dickere

Ende der Speiche zu liegen kommt, abgebogt, um die leicht geschweifte Außenfläche zu

erzeugen, in der sich die Speichen gewöhnlich verlaufen. L ist eine Riemscheibe an der Hauptwelle S,

auf welche die Kraft des Motors durch den Riemen X

übertragen wird, und die wiederum durch den Riemen L'

die Fräswelle B treibt. Das Stück Holz W, aus dem die Speiche geformt werden soll, wird

zwischen die Querhölzer des Schlittens I eingespannt,

und in seiner Lage auf der einen Seite durch die Körnerspitze, in welche die

Schraube bei P ausläuft, auf der andern Seite durch

einen Dreizack, der an der Patrone C befestigt ist,

festgehalten. Diese Patrone steckt an einer kurzen Welle, welche in einer Büchse im

Querstücke des Schlittens läuft, und auf der andern Seite das Wurmrad O trägt. Letzteres greift in die Gänge der Schraube D, die über ihm und in den Lagern a, a lauft. Diese Schraubenwelle erhält ihre Bewegung von der Hauptwelle

S aus vermittelst zweier Scheiben und des Riemens

J. Der Patrone C

gegenüber, und mit ihrer Innenseite und dem Fräsmesser abschneidend, ist eine Lehre

E auf dem Gestellriegel befestigt. Der Schlitten I gleitet, jedoch nur lose, auf der einen Seite auf der

Bahn N, und ist auf der andern Seite im Schlitze N' geführt. An der Seite der Körnerschraube geht nämlich

ein Stift P durch das Querstück des Schlittens, und

reicht in den Schlitz N' hinein, welcher in den Riegel

des Gestelles eingeschnitten ist. Wie schon oben bemerkt, ist der Schlitten I so lose geführt, daß er sich um den Stift P noch etwas wenden kann. Ferner ist die starke

Spiralfeder G an dem mittleren Theil des Hebels H befestigt. Derselbe ist an der einen Seite durch einen

Drehbolzen an dem Riegel des Gestelles A befestigt, und

um diesen Bolzen drehbar. Am anderen Ende, kurz vor dem Griffe, findet er einen

Anschlag am Vorstecker R.

Wie aus der Abbildung zu ersehen, stemmt sich die erwähnte Spiralfeder G mit dem anderen Ende an den Schlitten I, und drückt denselben der Fräswelle entgegen, bis der

Stift P das Ende des Schlitzes N erreicht hat und die Patrone C an die Lehre

E anstößt. Hierbei läuft die Schneidewalze mit sehr

großer Geschwindigkeit um, das Holzstück W dagegen sehr

langsam, was sich aus der Rückübersetzung von der Hauptwelle nach der

Schneckenwelle, und von dieser mittelst des Schneckenrades O auf den Patronenzapfen leicht erklärt. Hat der Stift P das Ende des Schlitzes N'

erreicht, so bleibt er fest an demselben liegen; die Patrone C legt sich in demselben Falle mit ihrer Außenfläche stets an die Lehre

E an, und nöthigt wegen der eigenthümlichen Form

derselben den Schlitten und das Holzstück W, abwechselnd

an die Fräswelle heranzugehen oder von ihr zurückzuweichen, je nachdem der Radius an

der Stelle der Patrone, welche mit der Lehre E in

Berührung ist, zu- oder abnimmt. Hieraus resultirt folgende Form der Speiche:

das dicke Ende hat im Querschnitte eine Form, ähnlich dem Querschnitte der Patrone,

und diese Form geht in sanfter Schweifung nach und nach in einen Cylinder über,

welche Form das andere Ende besitzt. Ist die Speiche auf diese Art fertig geworden,

so wird der Vorstecker R herausgezogen; dann kann der

Hebel H zurückgewendet und der Schlitten von der

Fräswelle hinweggezogen werden. Die Körnerschraube wird dann aufgeschraubt, die

fertige Speiche herausgenommen und ein neues Stück Holz zu gleicher Bearbeitung

eingespannt.

Tafeln