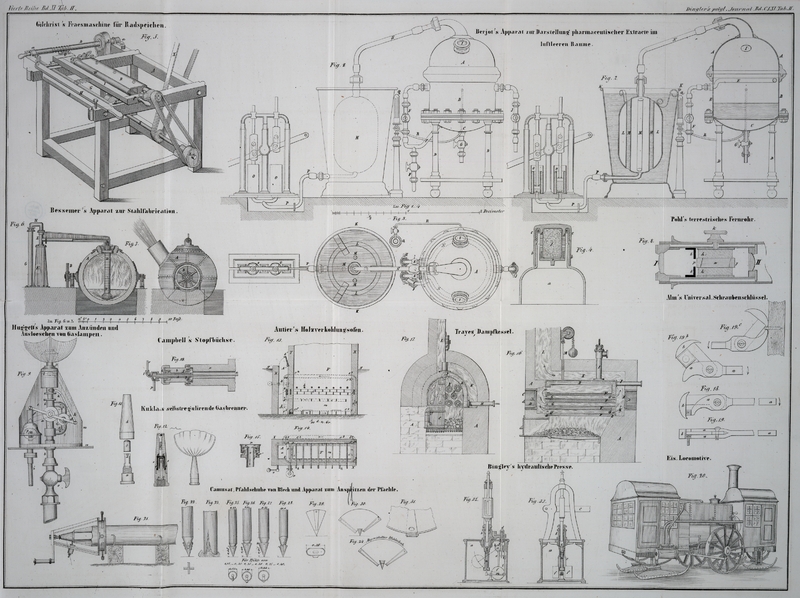

| Titel: | Camusat's Pfahlschuhe von Blech und Apparat zum Anspitzen der Pfähle. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XXVI., S. 89 |

| Download: | XML |

XXVI.

Camusat's Pfahlschuhe

von Blech und Apparat zum Anspitzen der Pfähle.

Aus Förster's

allgemeiner Bauzeitung, 1861 Heft 2 und 3, S. 52.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Camusat's Pfahlschuhe von Blech.

Der Bauunternehmer Camusat in Paris hat einen blechernen

Pfahlschuh construirt, der die guß- oder schmiedeeisernen Schuhe ersetzen

soll, deren man sich bisher zur Armirung von Rammpfählen bediente. Auch erfand er

eine sehr einfache Maschine zu dem Zweck, die Spitzen der Pfähle auf eine

regelmäßige Weise anzuschneiden, so daß zwischen der hölzernen Spitze und der

blechernen Hülle, welche die erstere beschützen soll, kein Spielraum

stattfindet.

In Fig. 21 der

betreffenden Abbildungen ist ein Umriß dieser Maschine gegeben, und in Fig. 25 bis

28 sind

Schuhe verschiedenen Kalibers dargestellt, wie sie nach dem jeweiligen Durchmesser

der Pfähle zu verwenden sind.

Der Apparat (Fig.

21) besteht aus einem unbeweglichen runden Kranze mit Rand, an dem

mittelst Krammen ein beweglicher eiserner Kreis mit zwei geneigten Schenkeln

befestigt ist, die an einer Kurbel sitzen, woran sich eine Achse befindet, deren

Spitze in den Pfahl eindringt. Der eine der geneigten Schenkel ist massiv, während

der andere aus zwei kleinen Winkeleisen gebildet ist, die so weit auseinander

stehen, daß zwischen ihnen eine Schraube ohne Ende passiren kann, an welcher sich

ein kleiner Schlitten befindet, woran ein Messer in Form eines Drehstahls angebracht

ist. Man bringt das Messer der Pfahlseite mittelst einer Schraube unter dem

Schlitten näher oder entfernter, je nachdem es nothwendig wird.

Die Behandlung und Anwendung dieser Vorrichtung ist ganz einfach. Ob der Pfahl rund,

vieleckig oder rechteckig sey, so wird er der Länge nach durch Linien in zwei sich

rechtwinkelig schneidenden Ebenen, die durch die Achse des Pfahls gehen, getheilt,

und es wird diese Achse durch ein Loch an dem Ende des Pfahls angegeben. Ist der

letztere mit dem Beile oberflächlich gespitzt, so setzt man die eiserne Achse, die

sich an der Kurbel befindet, in das an dem Ende des Pfahls gemachte Loch und schiebt

den festen Kranz an den Pfahl, der mit vier Schrauben daran befestigt wird, die im

rechten Winkel durch ihn gehen und die man genau mit den an dem Pfahl vorgerissenen

Linien in Uebereinstimmung bringt. Hat man den Messerschlitten vorher bis zum untern Theil des ihn

tragenden Schenkels herabgeschoben, so wird die Kurbel gedreht und der bewegliche

Kranz nebst seinen beiden geneigten Schenkeln und dem Messer, dessen Länge man

früher regulirt hat, folgt dieser umdrehenden kreisförmigen Bewegung.

Damit der Schlitten längs der Schraube, in die er eingreift, vorgehe und folglich die

Pfahlspitze conisch abschneide, hat der Erfinder das Ende der Schraube mit einem

Sternrade versehen und an der äußeren Fläche des unbeweglichen Kranzes vier kleine

Aufhalter in Form von Nagelköpfen angesetzt. Wenn nun bei der Umdrehungsbewegung,

welche dem Apparate durch die Kurbel mitgetheilt wird, das mit der Schraube ohne

Ende fest verbundene Sternrad an einen dieser Aufhalter anlangt, so erhält diese

Schraube einen Theil der Umdrehung, durch welche der Schlitten hinaufgeht. Auf diese

Weise gelangt das Messer an das Ende seines Laufs und nimmt das ihm entgegenstehende

Holz mit der größten Leichtigkeit hinweg. Zwei Arbeiter können mittelst dieser

Maschine täglich 20 bis 25 Pfähle spitzen.

Beim Einrammen der Pfähle in leicht zu durchdringendem Erdreich begnügt man sich

damit, ihre Spitzen am Feuer zu Härten; in festem Terrain aber oder in abwechselndem

hat man bisher diese Spitze mit einem gußeisernen oder mit einem solchen

schmiedeeisernen Schuh armirt, wie er in Fig. 22 dargestellt ist.

Die gußeisernen Schuhe aber zerbrechen und die schmiedeeisernen mit ihren Lappen

umschließen die Pfahlspitze nicht vollständig; auch lösen sich die letzteren beim

Einrammen leicht ab, was zur Folge hat, daß der Pfahl, wenn er ein Hinderniß findet,

seinen Schuh verliert, sich spaltet und umlegt, wie aus Fig. 23 zu ersehen

ist.

Die Schuhe des Hrn. Camusat haben gegen die vorigen den

Vortheil ganz glatter Flächen, welche die Pfahlspitzen aufs wirksamste beschützen,

indem sie sich scharf an dieselben anlegen. Die Pfahlspitzen können sich also nicht

umlegen und das Einrammen der Pfähle geht leichter, regelmäßiger und sicherer vor

sich. Die Spitze des Schuhes hat übrigens so viel Widerstandsfähigkeit und ist so

scharf, daß sie die ihr in den Weg tretenden harten Körper leicht durchstoßen

kann.

Diese Schuhe bestehen aus einem Blech, das nach einem Formbret zugeschnitten wird,

welches mit der Stärke des zu bewaffnenden Spitz- oder Spundpfahls im

Verhältniß steht (Fig. 24 und 30); dann dreht man

dieses Blech über einen eisernen Dorn in der Form der Pfahlspitze, und der

überstehende Theil an jeder Seite des Blechs dient zur Bildung einer Ueberfalzung,

die man nach der Wegnahme des Dorns mit kalt eingeschlagenen Nägeln befestigt (Fig. 31).

Der also gebildete Mantel hat an dem Ende des Kegels eine runde Oeffnung, worin man

mit Gewalt eine schmiedeeiserne Spitze, das Ende des Schuhes, eintreibt und

festschmiedet. Die Ueberfalzung des Blechs und die Anschweißung haben eine große

Festigkeit.

Fig. 25, 26 und 27 stellen

Pfähle von verschiedenen Stärken dar und darunter sind die Grundrisse der Schuhe mit

ihrer mittleren Oeffnung im Lichten angegeben. Die Stärke des Blechs für diese drei

Kategorien von Schuhen ist 0,25, 0,30 und 0,40 Millimeter, und ihr gewöhnliches

Gewicht beträgt 3, 5 bis 7 Kilogramme. Bei festem Grunde vermehrt man die eben

angegebenen Stärken des Blechs um ein Geringes. Wenn man für den stärksten der drei

Pfähle die Stärke des Blechs mit 0,50 Millimeter rechnet, so beträgt das Gewicht des

Schuhes 10 bis 11 Kilogr.

In Fig. 28

sehen wir einen Spundpfahl von 0,40 Met. Breite mit seinem Schuh, und in den beiden

Fig. 29

den Grund- und den Aufriß der Armatur eines Spundpfahls von 0,21 bis 0,22

Met. Breite. Dieser Schuh wiegt 2,5 Kilogr. bei einer Viechstärke von 0,25 Millim.

Bei Spundpfählen von 0,40 Met. Breite kann man die Viechstärke zu 0,50 Millim. und

das Gewicht des Schuhes mit 11 Kilogr. annehmen.

Es dürfte unnütz setzensetzn, eine Vergleichung zwischen den Schuhen von Blech und denen von Gußeisen

aufzustellen, da man die letzteren beinahe ganz aufgegeben hat; was die

schmiedeeisernen Schuhe mit Federn oder Lappen betrifft, so beträgt ihr Gewicht

beiläufig das Doppelte von dem der blechernen Schuhe.

Tafeln