| Titel: | Holzverkohlungsofen von Autier in Breins bei Belley. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XXXIII., S. 102 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Holzverkohlungsofen von Autier in Breins bei Belley.

Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1861, S. 263.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Autier's Holzverkohlungsofen.

Dieser Ofen bezweckt die Vermeidung der bekannten Uebelstände der gewöhnlichen

Meilerverkohlung, und bei einfacher Construction einen in allen Fällen regelmäßigen

und sicheren Gang der Operation. Es sollen dadurch folgende Vortheile erreicht

werden:

1) vollkommene Verkohlung aller Theile des Holzes, ohne zu große Erhöhung der

Temperatur (welche höchstens auf 700° C. steigen darf);

2) zur Wärmeentwickelung die werthlosen Abfälle anwenden zu können, welche sich in

den Wäldern vorfinden, wodurch also die Aeste und Zweige nutzbringender verwendet

werden können;

3) vollständige Ausnutzung der Wärme, welche die fertigen Holzkohlen abgeben, wenn

sie vor der Aufbewahrung abgekühlt werden.

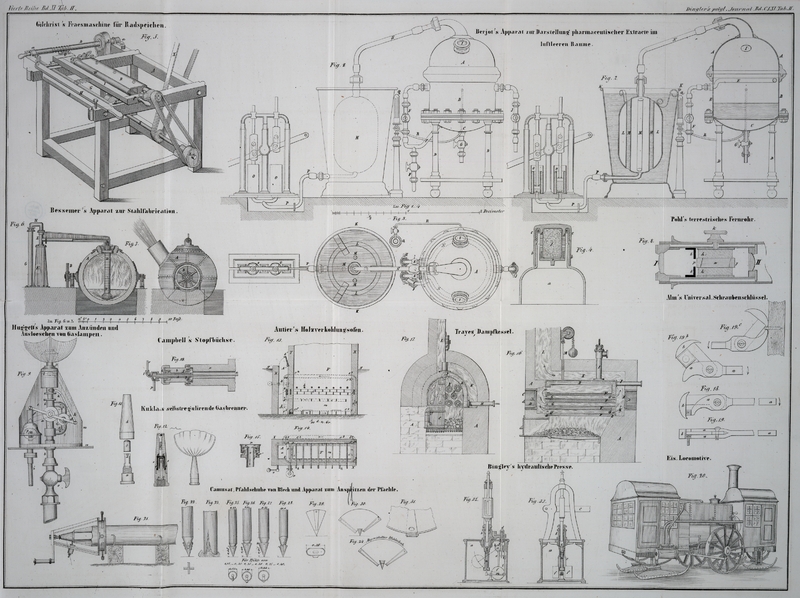

Fig. 13 ist

ein Längendurchschnitt dieses Ofens, Fig. 14 ein

Horizontaldurchschnitt desselben nach einer über dem System der

Wärmevertheilungscanäle befindlichen Ebene, und Fig. 15 ein Durchschnitt

des Zugregulirapparates in größerem Maaßstabe.

Der Ofen besteht in einem rechteckigen Behälter X aus

Ziegeln oder Eisenblech, der auch im Walde selbst leicht hergerichtet werden kann.

Die Höhe desselben beträgt 3–4 Meter und mehr, je nach Bedürfniß. Er ist

durch die Scheidewand Y in zwei Theile getheilt, deren

einer A die Feuerung, und der andere F den eigentlichen Verkohlungsraum bildet. Die innere

Breite des Ofens entspricht der Länge der gewöhnlichen Holzscheite; die Länge des

Raumes richtet sich nach der Höhe und nach der in Arbeit zu nehmenden Holzmenge.

In einer gewissen Höhe ist eine Reihe runder Eisenstäbe h

angebracht, welche von außen entweder einzeln oder mittelst Zahnräder gleichzeitig

in Drehung versetzt werden können. Der Zwischenraum zwischen diesen Stäben beträgt

etwa 3 Decimeter. Unmittelbar unter dieser Art von Rost befindet sich eine

horizontale Mauer mit zahlreichen rechteckigen Oeffnungen i, welche mit einem großen Canal j in

Verbindung steht, der seinerseits durch die Oeffnungen k

direct mit dem Feuerraum A verbunden ist.

Wenn der Ofen im Walde auf unebenem Boden aufgestellt werden soll, so kann er mit

seinen Rück- und Seitenwänden, etwa bis g in der

Erde stehen, was der Festigkeit und der Hitze des Ofens zu gute kommt.

Eine Hauptsache bei der Verkohlung mittelst dieses Apparates ist es, zu verhindern,

daß der Brennstoff nicht selbst an das zu verkohlende Holz Feuchtigkeit abgibt. Zu

diesem Zwecke befindet sich in dem Raum A die durch den

Hebel v zu bewegende Zwischenplatte B, welche von außen regiert werden kann oder durch ein

Gegengewicht balancirt ist. Zuerst kommt der Brennstoff in den Raum A', wo er zwischen der Platte B und dem Deckel b' eingeschlossen ist. Durch

leichte Lüftung von B und b'

treten so viel Feuergase in diesen Raum, daß der Brennstoff vollkommen trocken wird,

worauf man ihn durch Bewegung von B nach dem

eigentlichen Herde hinabfallen läßt.

Die heißen im Herde erzeugten Gase treten durch j und k in den Verkohlungsraum, um daselbst durch die

Oeffnungen i hindurch auf das Holz einzuwirken.

Die Holzstücke werden in F in horizontalenhorizonalten Schichten angeordnet; man legt zu unterst eine oder zwei Schichten vom

dicksten Holze quer auf die Stäbe h, hierauf eine

dieselbe kreuzende von 3 Decimeter Dicke und so weiter bis zum oberen Rande des

Ofens.

Wenn das Holz in Folge der Verkohlung nachsinkt, so fährt man oben mit dem Auflegen

neuer Schichten in derselben Weise fort.

Die untere Holzschicht verkohlt sehr bald, die zerbrochenen Kohlen fallen in den

unteren Theil des Ofens, woraus sie nach dem Abkühlen durch die Thüren n herausgezogen werden. Wenn die Kohlen nicht schnell

genug zerbrechen, so befördert man dieß durch gleichmäßiges und gleichzeitiges

Umdrehen der Roststäbe.

Wenn man die Kohlen ziehen will, so verschließt man die obere Oeffnung des Ofens

vollständig, und versperrt nach dem Herausziehen die Thüren n sofort wieder. Es darf keine andere Luft in den Ofen gelangen, als

diejenige, welche durch die Röhre t eintritt. Der Gang

der Luft und der Gase ist in der Figur durch Pfeile angedeutet.

Um die Abkühlung bei m zu beschleunigen, steht dieser

Raum mit einem Canal c durch ähnliche Oeffnungen wie die

oberen i, in Verbindung. Dieser Canal t, welcher nach t¹,

t², t³

gekrümmt ist, verbindet sich mit dem Canal c, welcher

die Leitung t umgibt. Der Canal c ist weit genug, um den darin enthaltenen Gasen zu gestatten die Leitung

t zu erhitzen. Die heißen und unverbrennlichen Gase

der Kohle steigen in dem Canal c; in die Höhe, indem sie

durch die Theile c¹, c² etc. hindurchgehen und fallen durch die oben angedeuteten Oeffnungen wieder

in den Kohlenbehälter m zurück, nachdem sie durch

Berührung mit der Röhre t kälter und schwerer geworden

sind. Diese Gase verbrennen die Kohle nicht und übertragen also die Hitze derselben,

während des Verlöschens, an den Herd A, mit welchem die

Röhre t in Verbindung steht. Es wird diesem also die

Hitze zugeführt, welche die Kohle während des Abkühlens abgeben muß.

Der Herd muß wie bei anderen Oefen durch äußere Luft gespeist werden, dieß geschieht

hier in selbstregulirender Weise durch die Hitze des Ofens selbst.

Am Ende der Röhre t ist damit eine Röhre o verbunden (Fig. 15), deren oberes

Ende ringförmig erweitert und umgebogen ist; an diesem Ende ist ein ringförmiges bis

an den Rand mit Wasser gefülltes Gefäß s befestigt. Ein

in verticaler Richtung frei beweglicher Deckel p trägt

ebenfalls einen Wasserbehälter s', in welchen ein

zurückgebogener Kranz r des Rohres o eintauchen und so einen hydraulischen Verschluß bilden

kann. Unter dem Behälter s' befindet sich ein zweiter

Kranz r', welcher ebenfalls in das Gefäß s eintauchen und damit einen dichten Verschluß des

Deckels p bilden kann.

In dem Canale j für die heißen Gase ist etwa bei j² die Luftsaugeröhre o angebracht, deren Deckel p an einem Hebel

hängt; dieser Deckel spannt durch sein Gewicht den 2–3 Millim. starken

Messingdraht, an welchem er hängt, hinreichend. In Fig. 15 deuten die Pfeile

die für den Eintritt der Luft gelassenen Oeffnungen an. Je nachdem die Hitze in den

Canälen größer oder geringer ist, wird der Draht mehr oder weniger ausgedehnt und

der Deckel p steigt oder sinkt dem entsprechend, wodurch

also der Kranz r sich dem Wasser des Behälters s' mehr oder weniger nähert und so die Menge der

eintretenden Luft vermindert oder vermehrt. Taucht der Kranz r in das Wasser ein, so wird der Luftzutritt ganz abgesperrt. Auf diese

Weise kann die Temperatur des Ofens eine bestimmte Grenze nicht übersteigen, welche

man auf etwa 650° C. normirt, indem man den Ausdehnungscoefficienten des

regulirenden Messingdrahtes mit 0,000019 in Rechnung zieht.

Sollte diese Vorschrift vernachlässigt worden seyn, so tritt der Hülfsbehälter s in Thätigkeit. Wenn nämlich die Temperatur das

festgestellte Maximum übersteigt, so dehnt sich der Draht zu stark aus, der Deckel

sinkt herab und der Kranz r¹ taucht in das untere

Bassin s und versperrt also den Zug.

Man erkennt, daß bei diesem Verfahren die Hitze benützt wird, welche der freie

Wasserstoff des zu verkohlenden Holzes entwickelt, was beim Verkohlen in

geschlossenen Gefäßen nicht leicht zu bewirken ist.

Das Holz enthält im Kubikmeter 3 bis 3,6 Kil. oder im Mittel 3,3 Kil. freien

Wasserstoff, woraus durch Verbindung mit Sauerstoff – da jedes Kilogramm

hiebei 23500 Wärme-Einheiten entwickelt –

23500 . 3,30 = 77550 W. E.

entwickelt werden.

Bei dem neuen Verfahren verbindet sich der Wasserstoff vollständig mit dem wenigen

Sauerstoff, welchen die Verbrennung im Herde hinterließ. Der Wasserstoff verhindert

also durch seine größere Verwandtschaft zum Sauerstoff jede Verbrennung von

Kohlenstoff im Innern des Ofens; dieß ist ein großer Vortheil, welcher bisher nicht

gehörig beachtet worden zu seyn scheint.

Mit diesem neuen Apparat hat man es erreicht, nur 75 Kil. oder 1/5–1/4

Kubikmeter Holz zu verbrennen, um 1 Kubikmeter Holz zu verkohlen, was also eine

Ersparniß von 60 Proc. gegen andere Methoden ergibt, die für jeden zu verkohlenden

Kubikmeter etwa 2 Kubikmeter Holz erforderten.

Endlich ist noch hervorzuheben, daß das Holz die Verkohlungstemperatur nur sehr

allmählich annimmt und niemals übersteigt, und daß in Folge hievon die Kohle die

Festigkeit und Dichtigkeit behält, welche man von derselben fordert, während sie

zugleich die höchste Heizkraft erlangt.

Tafeln