| Titel: | Maschine zum Kneten und Formen der Seife, von dem Mechaniker Lesage in Paris. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. LIII., S. 182 |

| Download: | XML |

LIII.

Maschine zum Kneten und Formen der Seife, von dem

Mechaniker Lesage in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1861, S. 260.

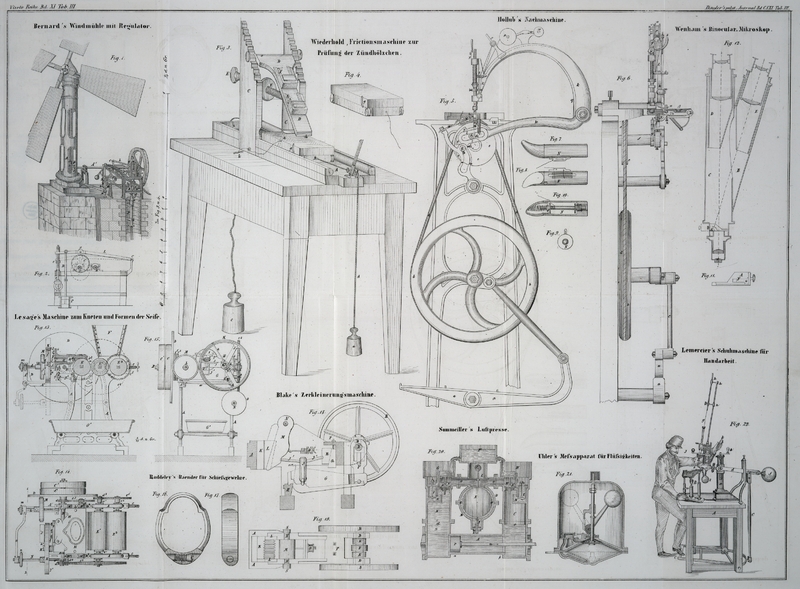

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Lesage's Maschine zum Kneten und Formen der Seife.

Nachdem die Seifenmasse fertig ist, muß man dieselbe in ziemlich gleiche Stücke

schneiden, dann zusammenkneten, um ihr bessern Zusammenhang zu geben, und endlich in

Formen bringen. Diese Operationen erfordern viel Zeit und Mühe. Sie lassen sich aber

auf mechanischem Wege durch die in den Figuren 13–15 gezeichnete

Maschine sicher, schnell und mit großer Genauigkeit ausführen. Diese Maschine

(patentirt in Frankreich am 12. November 1857) liefert fertige Handelswaare.

Auf dem Gerüst A, a der Maschine ruhen die Lager b für die Treibwelle B mit

den Rollen C und C¹

und der Scheibe D. In den Lagern e, e¹ und e² ruhen die Achsen

der Knetcylinder E, E¹ und E²; die Lager des letzten sind beweglich und mittelst der Schrauben

c verstellbar, um den Zwischenraum zwischen E¹ und E² und

mithin die Art des Knetens zu regeln.

An dem einen Ende der Welle B befindet sich das Getriebe

d, welches in das Rad e³ auf der Welle von E eingreift. Am andern

Ende befindet sich das Getriebe d¹, welches

mittelst eines Zwischenrades d² ein großes

Zahnrad e⁴ auf der Achse des Cylinders E¹ bewegt. Endlich enthält das andere Ende der

Achse von E¹ ein Getriebe d³, welches durch das Rad e⁵ den

Cylinder E² in Bewegung setzt.

Es folgt aus den Verhältnissen der Räder, daß der Cylinder E sich rascher umdreht als E¹ und

dieser schneller als E², welcher die langsamste

Bewegung hat.

Ueber den Cylindern E¹ und E² befindet sich der Trichter F, in

welchen die zu bearbeitende Masse kommt, welche von diesen Cylindern geknetet und

fortgeführt, und endlich von E mittelst eines

Schabmessers abgenommen wird.

Wenn die Masse ungeformt bleiben soll, so wird sie durch den Schaber G auf die Achse g

abgestrichen; der Druck desselben wird durch die Flügelschraube s und g¹ regulirt,

welche durch das Ende des Hebels g² an der Achse

g hindurchgeht. Die Seife wird in der Schale G¹ aufgefangen.

Um die Seife zu formen, ohne sie zu kneten und zu wägen, kann man eine die Maschine

sehr vereinfachende Anordnung benutzen. Der letzte Cylinder wird dann entfernt und

durch eine mit Klingen versehene Scheibe ersetzt, welche die Masse in die innen mit

Schraubenzügen versehene Büchse schiebt, deren Mündung auf diese Scheibe stößt.

Wenn aber die Operation mit dem Formen der Seife abschließen soll, so wird die

Maschine folgendermaßen zusammengesetzt.

Vor und über dem letzten Cylinder E befindet sich eine

Büchse aus Gußeisen H, welche zum Theil auf dessen

Oberfläche übergreift und mit einem Schaber h versehen

ist, der die Seifenmasse vom Cylinder abstreicht und in die Büchse befördert. Diese

ruht auf dem Gestell mittelst der Ansätze h¹,

welche in Führungen H¹ gehen, durch die sie

mittelst der Schrauben h² dem Cylinder E genähert oder davon entfernt werden kann (Fig. 14). In

der Büchse H wird die Masse durch das Metallstück H² zertheilt, welches in Form eines Prismas mit

rautenförmiger Basis, dem Brei eine scharfe Kante bietet. Von hier kommt dieser an

das vordere Ende von H. Hier sind an die kreisförmige

Ausbreitung i die Messer oder Führer I angeschraubt, welche unter sich eine

schwalbenschwanz- und keilförmige Wange bilden, in die man eine Platte I' mit der Oeffnung i' von

der der Seife zu gebenden kreisförmigen, viereckigen etc. Gestalt einsetzt. Von

diesen Lehren, deren man verschiedene zur Verfügung haben kann, ist in Fig. 15 die

elliptische i' angenommen.

Die Seife tritt also hier in Gestalt eines Cylinders mit elliptischer Basis aus und

wird von dem Tisch J aufgenommen. Dieser Tisch besteht

aus zwei Theilen, zwischen denen ein Messer oder Metalldraht hindurch geht, welcher

den Seifencylinder in größere oder kleinere Stücke zerschneidet, je nachdem man das

Schneiden rascher oder langsamer ausführt.

Dieß geschieht in folgender Weise.

Der eine Theil des Tisches J wird von der Stütze j mit dem unbeweglichen angegossenen Kranze J¹ getragen; der andere Theil ruht auf dem Träger

j¹, welcher so gekrümmt ist, daß er über den

Umfang der unbeweglichen Rolle J hinaustritt und

dahinter befestigt ist.

An dem Umfang dieser Rolle J' ist ein eiserner oder

stählerner Ring K angebracht, welcher frei auf derselben

drehbar ist. An einem Punkt dieses Ringes, an der Seite der Vorderfläche der Rolle

J', ist eine Klinge k

angebracht, deren anderes Ende mit der Schraube k¹ verbunden ist, welche dieselbe mehr oder weniger anspannen kann und durch eine Hülfe K' hindurchgeht, die um den Mittelpunkt der Rolle oder

Krone J' drehbar ist.

Wenn man also den Ring K sich drehen läßt, so dreht sich

die Klinge k mit ihm, und da sich der Zwischenraum der

beiden Tische J in der Ebene der Klinge k befindet, so geht diese bei jeder Umdrehung dazwischen

durch und durchschneidet den Seifencylinder.

Der Ring K wird von folgendem, seine Geschwindigkeit und

mithin die Anzahl der auszuführenden Schnitte regelnden Mechanismus bewegt, wodurch

also die Länge der Seifenstücke bestimmt wird.

Auf dem Träger A' liegt die Welle L in der Längsrichtung der Maschine, also senkrecht auf der Hauptwelle.

Auf derselben ist die Frictionsrolle M aufgezogen,

welche durch die Berührung und den Druck der großen Scheibe D in Bewegung kommt.

Um nach Willkür die Berührung zwischen dieser Scheibe D

und der Rolle M herstellen und aufheben zu können, ruht

die Welle B auf verlängerten Zapfen, welche eine geringe

Hin- und Herbewegung in ihren Lagern gestatten. In einer oder der andern

Stellung wird sie durch einen gabelförmigen Vorstecker erhalten und je nachdem

dieser im Innern des Maschinengestells oder von der andern Seite eingesteckt wird,

findet die Berührung von D und M statt oder nicht.

Das Ende der Welle L trägt ein Rad m, welches mittelst einer Kette das Rad n an

der Welle N bewegt. Die Welle N ist hohl und wird einerseits von der Stange o' an dem Maschinengestell, andererseits von dem Arm O an dem Träger A'

gestützt.

Diese Welle N trägt eine Reibungswelle, deren Umkreis mit

Leder oder dgl. überzogen ist und die bei ihrer Umdrehung den Ring K und mithin das damit verbundene Messer k mit sich fortbewegt.

Die Rolle M kann auf ihrer Welle L verschoben und dem Mittelpunkt der Scheibe D

genähert oder davon entfernt werden. Das Feststellen derselben geschieht mittelst

einer Schraube.

Es ist klar, daß, je näher sich die Rolle M an dem

Umkreis der Scheibe D befindet, desto größer ihre

Geschwindigkeit seyn muß. Es drehen sich dann auch die Reibungsrolle, der Ring K und das Messer k um so

rascher, und es werden die abgeschnittenen Seifenstücke um so kleiner. Das

Umgekehrte findet statt, wenn man die Rolle M näher an

die Mitte der Scheibe D stellt.

Die Welle L ist graduirt, so daß man leicht die Stellung

von M für jede Länge der Seifenstücke bestimmen

kann.

Tafeln