| Titel: | Waltjen's Reibungswaage zur Bestimmung der Güte des Schmieröls; von Prof. Dr. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. LXXII., S. 248 |

| Download: | XML |

LXXII.

Waltjen's

Reibungswaage zur Bestimmung der Güte des Schmieröls; von Prof. Dr. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1861 S. 31.

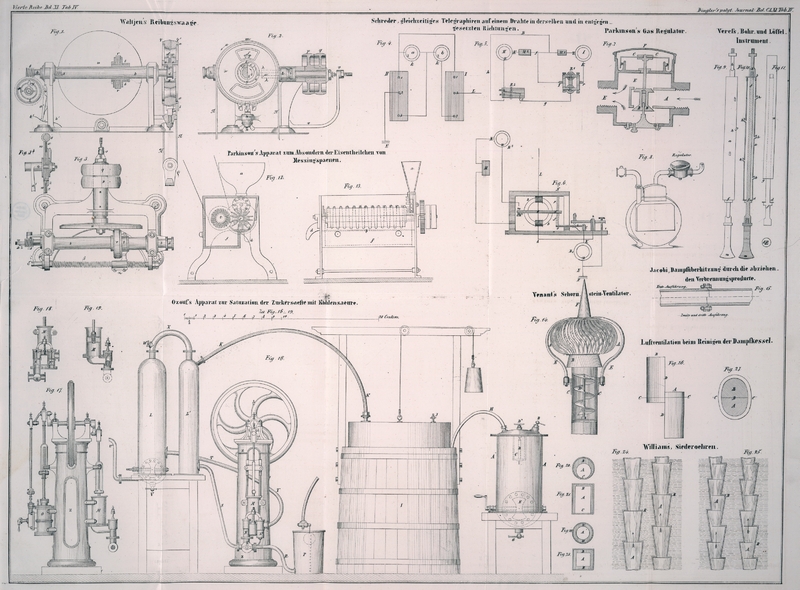

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Rühlmann, über Waltjen's Reibungswaage zur Bestimmung der Güte des

Schmieröls.

Bis vor Kurzem fehlten immer noch geeignete Mittel, das Güteverhältniß und damit die

Auswahl von Oel- und Schmiersorten zu bestimmen, welche man, um die Reibung

auf einander bewegter Maschinentheile zu vermindern, zwischen die sich berührenden

Flächen zu bringen hat.Mac Naught's Oelprobirmaschine dient nur ganz

indirect zur Gütebestimmung der Oele als Schmiermittel. Man sehe darüber

polytechn. Journal Bd. LXX S. 108 und Bd. CXLVIII S. 189. So viel dem Verf. bekannt, war der französische Physiker und Mechaniker Hirn

Polytechn. Journal Bd. CXXXVI S. 405. der Erste, welcher zur fraglichen Bestimmung eine sogenannte Reibungswaage

in Anwendung brachte, deren Princip sich im Allgemeinen auf den sogenannten Prony'schen Zaum gründete.Später lieferte G. Dollfus einen Bericht über

seine dynamometrischen Versuche zur Ermittelung der Reibung bei Anwendung

verschiedener Oelsorten; man sehe polytechn. Journal Bd. CLIII S. 231. Indeß fehlte der Hirn'schen Waage mechanische

Vollkommenheit, ferner war sie nicht compendiös genug, um leicht transportirt, ohne

große Umstände angebracht, überhaupt ohne besondere Veränderungen möglichst

vielseitig gebraucht werden zu können.

In diesen Beziehungen verdient daher eine Reibungswaage besondere Beachtung, welche

von Hrn. Carstens Waltjen, Maschinenfabrikanten und

Eisengießereibesitzer in Bremen, construirt wurde und worauf derselbe Patente für

verschiedene deutsche Staaten erhalten hat. In Fig. 1–3 ist diese

Waage in 1/6 wahrer Größe nach einem der polytechnischen Schule in Hannover

gehörigen, von Hrn. Waltjen bezogenen Exemplare

abgebildet, wobei gleiche Theile überall mit denselben Buchstaben bezeichnet

sind.

Der ganze Apparat besteht hauptsächlich aus der eigentlichen Reibungswaage und aus

den Trieb- und Zählmechanismen. In der Grundriß-Abbildung Fig. 3 ist die

Reibungswaage entfernt gedacht, während sie in den beiden Aufrissen Fig. 1 und Fig. 2 beziehungsweise im

Verticaldurchschnitte und der Vorderansicht erscheint und mit dem Buchstaben a

bezeichnet ist. Hierbei

findet man leicht, daß diese Reibungswaage eine kreisförmige Scheibe von reichlich

10 Zoll englisch Durchmesser und von 2 1/2 Zoll Dicke bildet, die in ihrer Mitte

durchbohrt und daselbst mit einem Lagerfutter c versehen

ist, welches letztere (wie aus Fig. 2 erhellt) durch

einen Stift e am Verschieben gehindert wird. Ein Gefäß

f, unten mit einem Schraubengewinde versehen, dient

sowohl zur Aufnahme von Schmieröl als zum Festhalten des Futters, wenn man die Waage

nicht aufhängt. Eine Schale g wird zur Aufnahme etwa

herabfallenden Oeles benutzt, auch kann sie dazu dienen, Oel aufzunehmen, um den

Zapfen oder Spindelkopf d ganz im Oele tauchen zu

lassen.

Der Trieb- und Meßapparat besteht zunächst aus einer Spindel b, die mit beiden Enden gehörig in Lagern läuft, nach

rechts hin aber entsprechend verlängert und mit einem sogenannten Kopf d versehen ist, der einen gut abgedrehten Zapfen für die

Lagerschale c der Reibungswaage abgibt und worauf

letztere so gehängt wird, wie der Durchschnitt in Fig. 1 ohne weiteres

erkennen läßt.

Wie die Spindel b zur Umdrehung veranlaßt werden kann,

erhellt ebenfalls aus dem Grundrisse Fig. 3, indem r eine aus Lederscheiben gebildete Frictionsscheibe

(Würtel) ist, gegen deren Umfang (mit Hülfe einer Stellschraube v) eine gut abgedrehte Planscheibe u gedrückt werden kann, während die Achse von u die beiden Riemenscheiben p (als fest) und q (als lose) trägt. Um die

Drehgeschwindigkeit der Achse b in gehörig weiten

Grenzen vergrößern und verkleinern zu können, ist mit der Hülse t, welche die Spindel b

umgibt, eine Mutter α verbunden, deren Schraube β so gelagert ist, daß sie keine fortschreitende, sondern nur eine

drehende Bewegung anzunehmen vermag, welche letztere durch eine kleine (in der

Zeichnung weggelassene) Kurbel ertheilt wird, die man auf das Ende δ der Schraubenachse α steckt. Dadurch erreicht man offenbar, daß die Umdrehzahl der

Spindel b um so größer wird, je mehr sich der Würtel r dem Mittelpunkte der großen Planscheibe u nähert.

Der am linken Ende der Spindel b angebrachte Apparat zur

Bestimmung der Zahl von Umdrehungen, welche diese und mit ihr der Zapfen d in einer gewissen Zeit macht, besteht zunächst aus

einer in die Spindelverlängerung geschnittenen Schraube s und aus zwei in diese greifenden Scheibenrädern w und x, welche letzteren beiden von einer zur

Spindel b rechtwinkelig gerichteten Achse getragen

werden und um diese drehbar sind, wie am besten aus der im vergrößerten Maaßstabe

gezeichneten Fig.

3b

(zugleich Durchschnittszeichnung) zu erkennen ist. Die Achse der

Scheibenräder w und x wird

ferner vom horizontalen Arme eines Winkelhebels a¹ getragen, der so gedreht werden kann, daß die Räder w

und x beliebig mit der Schraube s in Eingriff kommen oder ausgerückt werden, wobei noch eine Feder b¹ mitwirkt, welche in Fig. 1 sichtbar ist.

Von den beiden gleichzeitig in die endlose Schraube s

greifenden Rädern hat x 100, dagegen w 101 Zähne, weßhalb für jede ganze Umdrehung von x das Rad w um 1/101

Umdrehung zurückbleibt, so daß, wenn man also auf der Vorderfläche des Rades w eine Marklinie anbringt, diese sich gegen die

Kreistheilung auf x um eine Einheit vorschiebt. Haben

daher beim Beginnen des Zählens die Schrauben x und w gegen einander eine solche Stellung, daß der Nullpunkt

der Kreistheilung, die Marklinie und die Spitze eines festen Zeigers y (Fig. 3b im

Durchschnitte) zusammenfallen, so erkennt man während der Bewegung stets aus der

Anzahl der Theilstriche, welche zwischen der Marklinie und dem Nullpunkte befindlich

sind, die Hunderte und durch die über der Spitze des Zeigers y befindliche Zahl der Kreistheilung die Einer der Umdrehungen, welche die

Spindel b während der Beobachtungszeit machte. Steht

beispielsweise die Marke vom Nullpunkt um 3 Theilstriche ab und fällt der feste

Zeiger y mit der Zahl 10 der Kreistheilung x zusammen, so hat die Spindel b offenbar 310 Umgänge gemacht.

Bevor wir jetzt zur Gebrauchsanweisung des ganzen Apparates übergehen, müssen wir

noch einmal speciell zur Reibungswaage zurückkehren und vor Allem auf die beiden

Warzen h aufmerksam machen, welche Fig. 2 symmetrisch zu

beiden Seiten des horizontalen Durchmessers der auf den Zapfen d (Fig. 1) gehängten Scheibe

a sichtbar sind. Die Warze links ist massiv, dagegen

die rechts cylindrisch ausgebohrt. In dieser Ausbohrung ist zunächst eine Schraube

μ angebracht und diese am Ende (links) durch

einen Stift ν so befestigt, daß eine Umdrehung

derselben nicht stattfinden kann. Die Mutter zu der Schraube μ befindet sich in einem Messingcylinder λ, dessen äußerer vorspringender Rand i, um das Angreifen zu erleichtern, geriffelt ist. Bemerkt zu werden verdient

vielleicht noch, daß das Bohrloch der rechten Warze h so

angeordnet ist, daß sein innerer Durchmesser gleich dem äußeren Durchmesser des

Cylinders λ ist.

Aus Allem dürfte aber jetzt klar werden, daß der Cylinder λ eigentlich nichts anderes als ein Schiebegewicht ist, durch

dessen Stellung die auf den Zapfen d als Achse gehängte

Scheibe a ins Gleichgewicht gebracht werden kann, wenn

solches (wie wir nachher erkennen werden) durch anderweite Umstände gestört

wird.

Ist die Schraube λ, i ganz in der Bohrung von h hineingeschoben, welchem Zustande die Zeichnung Fig. 2

entspricht, sind sonst die übrigen mit a verbundenen

Massen gehörig angeordnet, so fällt der Schwerpunkt aller Theile der Reibungswaage

in die Verticallinie m, n (von Fig. 2), welche zugleich

durch die Achse der Spindel b geht. In dieser Stellung

ist zugleich die Spitze des an a befestigten Zeigers l so gerichtet, daß sie mit der Verticallinie m, n zusammenfällt und l

überhaupt die Zunge am Balken einer gewöhnlichen Waage vertritt. Zur gehörigen

Begrenzung der Spiele, wenn die Scheibe a aus diesem

Gleichgewichtszustande gebracht ist, dienen überdieß zwei Backen l₁ und l₂

(Fig.

2).

So weit jetzt die Beschreibung des Apparates erfolgt ist, dürfte dessen Wirkungsweise

leicht zu erkennen seyn. Schiebt man nämlich den Treibriemen von der losen Scheibe

q auf die feste Scheibe p und hat man vorher die Schraube v gehörig

angezogen, so wird Umdrehung der Spindel b erfolgen,

sobald der Würtel r nur außerhalb der Mitte von u (d.h. wie in den Fig. 1 und 3) steht. Denken wir uns

die Richtung dieser Umdrehung so wie der Pfeil bei b

Fig. 2 angibt,

d.h. von rechts nach links, so wird gleichzeitig vermöge der zwischen dem Zapfen

oder Spindelkopfe d und dem Lagerfutter c entstehenden Reibung auch die große Scheibe a (d.h. die Reibungswaage im engeren Sinne) nach

derselben Richtung mit herumgenommen und zwar so weit, bis der untere Backen l₂ gegen den über h₁ befindlichen Ansatz trifft. Schraubt man nun in diesem Zustande das

Schiebegewicht λ, i so weit aus der Warze heraus,

bis die Zeigerspitze l mit dem festen Striche (der in

der Verticallinie m, n liegt) zusammenfällt, so muß dieß

der Zustand seyn, in welchem der Reibung zwischen Zapfen und Lagerschale das

Gleichgewicht gehalten, die Reibung also vom Schiebergewichte gemessen wird. Zu

letzterem Zwecke ist der Umfang des Schiebers λ

mit einer Scala versehen, und zwar ist die Theilung so angeordnet, daß die

Entfernung je zweier Theilstriche einem Neulothe entspricht, die überhaupt

abzulesenden Neulothe aber den Reibungswiderstand angeben, welcher am Umfange des

Spindelkopfs d auftritt.

Der ganze Körper a (ohne besondere Belastung) besitzt in

unserem Exemplar ein Gewicht von 34,30 Zollpfund (17,15 Kilogr.); hat daher die

Reibungsgröße (an der Scala λ, i abgelesen) 12

Neuloth betragen, so würde der Quotient als Reibungswiderstand dividirt durch die

Gesammtbelastung, d.h. der sog. Reibungscoefficient seyn:

12/343 = 0,035

Um die Scheibe a mit besonderen Belastungen ausrüsten zu

können, hat man am Umfange derselben zwei Rillen φ,

φ¹ (Fig. 1) ausgedreht, welche

zur Aufnahme von Schnüren π dienen, die mit losen

Rollen und Haken ρ zum Aufhängen von Gewichten

versehen sind.

Für Zapfenreibungsversuche sind halbe Lagerschalen beigegeben; zur Ermittelung von

gleitenden Reibungen enthält die Waage Lager, deren Reibungsfläche beliebig

verkleinert werden kann.

––––––––––

Sehr merkwürdig sind die Resultate der von Hrn. Waltjen

mit seinem Apparat angestellten Versuche, die im Allgemeinen mit denjenigen

übereinstimmen, welche Hr. Prof. Rühlmann mit den

Studirenden der speciellen Maschinenlehre der dortigen polytechnischen Schule

angestellt hat. Beiderlei Versuchsreihen theilt der Verf. mit dem Vorbehalt mit, daß

sie noch nicht mit einer solchen Ruhe, Uebung und wissenschaftlichen Sorgfalt

ausgeführt werden konnten, um im Einzelnen volle Zuverlässigkeit dafür in Anspruch

nehmen zu können; um indessen die allgemeinen Resultate zur Anschauung zu bringen,

gegen deren Zuverlässigkeit bei der genügend regelmäßigen Veränderlichkeit der

Versuchszahlen in den einzelnen Versuchsreihen kaum wesentliche Bedenken scheinen

erhoben werden zu können, so mögen nachstehend einige der mit Baumöl als

Schmiermittel erhaltenen Versuchsreihen auszugsweise mitgetheilt werden, und zwar

sind dieselben zur deutlicheren Uebersicht der Gesetzmäßigkeit durch Interpolation

nach regelmäßig wachsenden Geschwindigkeiten aus den von Hrn. Prof. Rühlmann mitgetheilten unmittelbaren Versuchszahlen

selbst abgeleitet.

Die mit n überschriebene Spalte enthält die

Umdrehungszahlen des Zapfens pro Minute; bei dem

Durchmesser = 2 Zoll engl. dieses Zapfens entspricht 100 Umdrehungen desselben pro Minute eine Geschwindigkeit der gleitenden

Bewegung

= 0,873 Fuß engl. = 0,266 Meter pro

Sec.

Die Spalten 1 bis 6 enthalten am Kopfe die Belastung incl. Eigengewicht der Waage (der das Futter haltenden Scheibe); das Futter

bestand in allen diesen Fällen aus Rothguß, der Zapfen aus Stahl. Die in den Spalten

stehenden Versuchszahlen sind die Reibungscoefficienten, welche mit den betreffenden

Belastungen multiplicirt die tangential am Umfang des Zapfens wirkenden

Reibungsgrößen geben.

Die Spalten 1–3 betreffen Versuche über Zapfenreibung im engeren Sinne, indem

das Futter eine den Zapfen halb umfassende Lagerschale war; die Spalten 4 bis 6

dagegen betreffen Versuche über die gleitende Reibung im engeren Sinne, indem das

Futter nur einen kleineren Theil der Zapfenoberfläche, nämlich 0,938 Quadratzoll

englisch Reibungsfläche bedeckte.

Die Versuche in Spalte 1 und 4 bis 6 sind von Hrn. Waltjen, in Spalte 2 und 3 von den Studirenden der polytechnischen Schule

ausgeführt.

1

2

3

4

5

6

n

34 Pfd.

34,3 Pfd.

54,3 Pfd.

32,6 Pfd.

52,6 Pfd.

72,6 Pfd.

15

0,042

0,013

0,030

0,040

25

0,020

0,070

0,005

0,018

0,029

50

0,011

0,018

0,050

0,007

0,008

0,015

75

0,012

0,014

0,038

0,008

0,008

0,008

100

0,013

0,012

0,029

0,011

0,009

0,008

125

0,014

0,011

0,025

0,011

0,009

0,009

150

0,015

0,011

0,025

0,012

0,010

0,010

175

0,016

0,012

0,026

0,013

0,011

0,010

200

0,017

0,013

0,027

0,014

0,012

0,011

300

0,023

0,018

400

0,028

500

0,033

600

0,036

700

0,039

800

0,042

900

0,050

Hiernach gibt es in allen Fällen eine gewisse Geschwindigkeit, womit ein Minimum des

Reibungscoefficienten verbunden ist; nimmt diese Geschwindigkeit ab, so nimmt der

Reibungscoefficient sehr schnell zu, bedeutend langsamer dagegen, wenn jene

Geschwindigkeit wächst.

Diese vortheilhafteste Geschwindigkeit so wie der entsprechende Reibungscoefficient

wird im Allgemeinen von dem Schmieröl, dem Material der Lagerschale und deren

Belastung abhängig seyn, worüber die nachstehende Zusammenstellung der überhaupt

unter verschiedenen Umständen beobachteten Minimalwerthe des

Zapfenreibungscoefficienten μ Aufschluß gibt.

Beobachter.

Schmieröl.

Lagerschale.

Belastung.

n

μ

Pfd.

Waltjen

Baumöl

Rothguß

34

52

0,011

Polyt. Schule

„

„

34,3

147

0,011

„ „

„

„

54,3

140

0,025

„ „

Knochenöl

„

34,3

180

0,012

„ „

„

„

54,3

186

0,035

„ „

„

Composit.-Lager

34,3

167

0,059

„ „

„

„

54,3

149

0,036

Waltjen

Mineralöl

Rothguß

34

125

0,011

Abgesehen von dem ersten Versuche des Hrn. Waltjen,

welcher mit dem unter gleichen Umständen von den Studirenden der polytechnischen

Schule angestellten Versuche schlecht harmonirt, liegen die Unterschiede der

sämmtlichen dem kleinsten μ entsprechenden Werthe

von n ohne Zweifel innerhalb der wahrscheinlichen

Beobachtungsfehler, so daß also ein Stahlzapfen von 2 Zoll Durchmesser stets bei

etwa 150 Umdrehungen pro Minute mit der geringsten

Reibung verbunden zu seyn scheint. Dieser Umdrehungszahl und diesem Durchmesser

entspricht eine Peripheriegeschwindigkeit

= 1,3 Fuß = 0,4 Meter pro

Secunde.

Daß der entsprechende Minimalwerth von μ vom

Material der Lagerschale und vom Schmieröl abhängig ist, kann nicht befremden; daß

er aber in so wesentlicher Weise, wie es nach Obigem der Fall zu seyn scheint, von

der Belastung abhängig ist und zwar je nach dem Material der Lagerschale mit

zunehmender Belastung bald wächst, bald abnimmt, würde in Verbindung mit dem

wesentlichen Einfluß der Geschwindigkeit die bisher üblichen Reibungsberechnungen

durchaus unbrauchbar machen.

Eine Bestätigung oder Widerlegung der auffallenden Resultate durch dringend

wünschenswerthe, mit möglichster Sorgfalt angestellte Versuche wird abzuwarten seyn;

wahrscheinlich spielt die Adhäsion, Capillarität und Centrifugalkraft dabei eine

bedeutende Rolle, so daß bei einem weniger vollkommenen Zustand der Schmierung, als

er im Gegensatz zu den praktischen Verhältnissen bei den obigen Versuchen

stattgefunden haben mag, und bei einem rings von der Lagerpfanne umgebenen Zapfen

mindestens ein weniger auffallendes Hervortreten der beobachteten Resultate wohl

erwartet werden darf, indem es sonst kaum erklärlich seyn würde, wie dieselben bei

früheren Reibungsversuchen übersehen werden konnten. F. Grashof. (Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. V S. 143.)

Tafeln