| Titel: | Beschreibung eines vereinigten Bohr- und Löffelinstrumentes; von J. Vereß, k. k. Grubenofficier. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. LXXIII., S. 254 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Beschreibung eines vereinigten Bohr- und

Löffelinstrumentes; von J. Vereß, k. k.

Grubenofficier.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

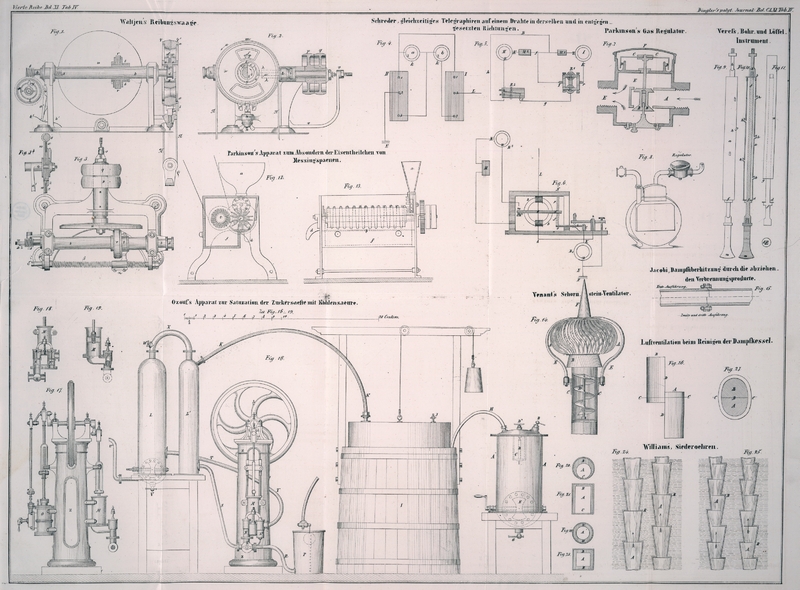

Vereß's vereinigtes Bohr- und Löffelinstrument.

Das in Fig. 9

und 10

skizzirte vereinigte Bohr- und Löffelinstrument besteht aus einem

Blechcylinder a, dessen Durchmesser um 1 1/2 Zoll kleiner ist, als der

Durchmesser des Bohrloches. Dieser Cylinder ist oben mit einer eisernen Platte b geschlossen, welche in der Mitte eine Oeffnung

besitzt, die genau der Dicke der durch die Achse des Cylinders durchgehenden

eisernen Stange f entspricht. Zu unterst bei g ist der Cylinder a ganz

offen und ruht auf einer dem Durchmesser des Cylinders gleich großen runden eisernen

Platte d, welche in der Mitte ebenfalls eine der Dicke

der eisernen Stange f entsprechende Oeffnung hat und zum

Zuschließen des Cylinders a während der Arbeit dient.

Auf der Oberfläche des Cylinders a sind mehrere kleine

auf 1/2 Zoll nach oben hervorragende Blechröhrchen h

angebracht. An der durch die Achse des Cylinders durchgehenden eisernen Stange f, welche den Cylinder trägt, ist zu unterst ein

einfacher Meißelbohrer m, dem Durchmesser des Bohrloches

entsprechend, angebracht, und oben ist diese Stange f

mit der Bohrstange k und dem übrigen Bohrgestänge

verbunden.

Die Arbeit mit diesem Instrument geht nun in folgender Art vor sich: Der Apparat, so

wie er in Fig.

9 dargestellt ist, wird am Bohrgestänge auf die Sohle des Bohrlochs

niedergelassen und die Bohrarbeit mit dem Meißelbohrer so wie gewöhnlich, jedoch

ohne Anwendung der Wechselschere, betrieben. Der durch den Meißelbohrer gelockerte

Sand und das verbohrte Gerölle steigen mit dem im Bohrloch befindlichen Wasser,

während der Apparat niedersinkt, in die Höhe; beim entgegengesetzten Spiele des

Apparates läuft aber dieser Sand wieder neben dem Bohrgestänge gegen die

Bohrlochsohle herab und wird nun von den auf der Oberfläche des Cylinders

angebrachten Röhrchen h aufgefangen. Er gelangt somit

anstatt auf die Bohrlochfohle in den Cylinder a und

setzt sich, seiner specifischen Schwere folgend, auf der den Cylinder unten

schließenden Platte d fest. Diese vereinigte

Bohr- und Löffeloperation wird nun so lange fortgesetzt, bis man wahrnimmt,

daß der Cylinder a, mit Sand (Bohrschmand) gefüllt seyn

muß, was dadurch erkannt wird, daß das Bohren nach mehreren Hüben nicht mehr

fortschreitet; denn wenn der Cylinder a keinen Sand mehr

aufnimmt, gelangt dieser wieder auf die Sohle und setzt sich fest.

Das Entleeren des Cylinders ist in Fig. 11 skizzirt; es wird

nämlich, nachdem der Apparat zu Tage gehoben worden, die Bohrstange k, welche während der Bohrarbeit den Cylinder oben

festhält, abgeschraubt, der Cylinder a auf der Stange

f in die Höhe gehoben, wobei die Platte d, welche den Cylinder unten geschlossen hat, auf dem an

der Stange f angebrachten Absatz ruhen bleibt, und der

Bohrschmand (Sand) fließt bei g aus dem Cylinder

heraus.

Dieser Apparat hat sich bei Pécska (Temescher Banat) insofern besser als

andere Sand-, Löffel- und Schneckenbohrer bewährt, weil man es hier

nicht mit reinen Sandlagen zu thun hatte, sondern in diesen bis kopfgroße

Quarz- und Granitgeschiebe vorzukommen pflegen, welche nur mit Meißelbohrern

gebohrt werden können. Der gewöhnliche Schmandlöffel mit Klappenventil hat trotz des

vorherigen Aufbohrens mit dem Meißelbohrer nie etwas aus diesem Sande gehoben, indem

wahrscheinlich während der Zeit, als der Bohrapparat in die Höhe gehoben und der

Schmandlöffel im Bohrloche eingelassen wurde, dieser alles Bindemittel entbehrende

Sand sich auf die Bohrlochsohle wieder fest gelagert hat. Vor Anwendung des

beschriebenen Apparates mußte man, um die Bohrung im Sand betreiben zu können, immer

einen Letten als Sand-Bindemittel in das Bohrloch einwerfen.

Dieses Instrument könnte übrigens auch in anderen Gebirgsschichten mit Vortheil

verwendet werden, sobald diese Schichten das im Bohrloche befindliche und zur

Betreibung der Bohrarbeit nöthige Wasser nicht absorbiren. (Rittinger' s Erfahrungen im berg- und hüttenm. Maschinen-,

Bau- und Aufbereitungswesen, 1859 S. 29.)

Tafeln