| Titel: | Selbstthätiger Gas-Regulator von W. Edwards in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XCII., S. 335 |

| Download: | XML |

XCII.

Selbstthätiger Gas-Regulator von W. Edwards in Manchester.

Aus dem London Journal of

arts, Juli 1861, S. 20.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

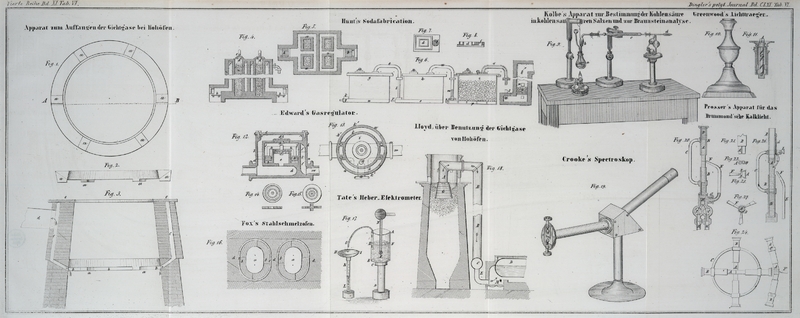

Edward's selbstthätiger Gas-Regulator.

Bei diesem Apparate (patentirt in England am 1. November 1860) dient als Regulator

ein umgekehrter, mit Quecksilber gefüllter Heber; im einen Schenkel drückt die

Atmosphäre, in dem andern das Gas, dessen Druck regulirt werden soll. Auf der

Oberfläche des Quecksilbers in dem einen Schenkel befindet sich ein Schwimmer,

welcher mit einem die Durchgangsöffnung für das Gas abschließenden Ventil in

Verbindung steht. Wird die Zuströmung und mithin der Druck zu groß, so drückt

derselbe das Quecksilber in den entgegengesetzten Schenkel gegen den

Atmosphärendruck, der Schwimmer geht herab und mit ihm das Ventil; dadurch wird die

Oeffnung theilweise gesperrt und damit der Zufluß gehemmt. Ist aber der Druck oder

Zufluß des Gases zu gering, so drückt die Atmosphäre einen Theil des Quecksilbers in

den andern Schenkel, hebt den Schwimmer und öffnet also das Ventil entsprechend

mehr.

Fig. 12 ist

ein Durchschnitt dieses Regulators, Fig. 13 der Grundriß von

den unteren Theilen desselben. a, a ist der Boden des

Apparates; b, b der mittlere Theil, und c, c der Deckel. d, d ist

das Zuströmungsrohr und e, e ein Zweig desselben,

welcher unter das Regulirungsventil führt; f, f ist ein

anderer Zweig, welcher durch den mittleren Theil b

hindurch zu einer Kammer über diesem Ventil führt.

Das Ventil ist ein zusammengesetztes Gleichgewichtsventil und besteht aus zwei

einzelnen Ventilen g und g¹; das Gas drückt unter das erstere und über das letztere, und da

beide Ventile von genau gleicher Größe und Construction sind, so ist der Druck zu

beiden Seiten im Gleichgewicht.

Fig. 14 ist

einer der Ventilsitze und Fig. 15 eines der Ventile

im Grundriß und Durchschnitt. Man sieht, daß beide mit ringförmigen Vertiefungen,

von denen Löcher ausgehen, versehen sind – eine Einrichtung, welche den

leichtern Durchgang des Gases bezweckt. Das Ventil g hat

eine aufwärtsgerichtete Achse; g² ist eine

Schraube, welche durch eine Oeffnung in der Mitte des Ventils g¹ geht und deren Spitze auf der durch g hindurchreichenden Achse steht. Durch Drehung dieser Schraube wird das

Ventil g¹ so eingestellt, daß beide Ventile ihre

Sitze zugleich berühren und gleichzeitig wirken.

h, h ist ein Querstück, durch welches die Achse des

Ventils g hindurchgeht. Von diesem Querstück gehen zwei

Arme abwärts zu dem Ring oder Schwimmer h', h' welcher

in dem Canal i, i angebracht ist, der durch eine oder

mehrere Oeffnungen in seinem untersten Theil mit den beiden Kammern k, k in Verbindung steht. Auf diese Weise bilden die

Kammern i, i und k, k mit

den Oeffnungen zusammen einen umgekehrten Heber.

Der kreisförmige Rand um die kreisförmige Kammer i, i

trifft auf einen entsprechenden Rand am Mitteltheile b,

b und bildet damit einen luftdichten Verschluß, indem der Mitteltheil b, b an den unteren Theil a,

a durch vier Schrauben befestigt ist, deren Löcher in Fig. 13 sichtbar sind;

hierdurch sind die Kammern i, i und k, k wirksam getrennt, die oben erwähnten Oeffnungen

ausgenommen. k, k' sind enge Löcher, welche die Kammern

k, k mit der äußeren Luft in Verbindung setzen; l, l ist ein für den Durchgang des eintretenden Gases

offener Canal (wenn dieses am Gleichgewichtsventil g, g'

vorüber ist), von wo es zum Gebrauche durch m, m

abfließt. In die Kammern i, i und k, k wird Quecksilber gegossen, welches in beiden gleiche Höhe annehmen

und den Schwimmer h', h' heben wird, wodurch dann das

Gleichgewichtsventil gehoben wird. Tritt nun das Gas ein, so geht es durch die

Oeffnungen des Ventils in den Canal l, l und drückt auf

die Oberfläche des Quecksilbers in der ringförmigen Kammer i,

i mit einem höhern Druck als die Atmosphäre. Hiedurch wird ein Theil des

Quecksilbers in die Kammern k, k gedrückt: die

Oberfläche desselben in i, i sinkt und damit der

Schwimmer und die Ventile g und g¹. Sollte der Gasdruck in der Kammer l,

l zu groß werden, so wird die Quecksilberoberfläche in i, i noch weiter niedergedrückt und ebenso der Schwimmer

und das Gleichgewichtsventil. Dadurch wird in Folge theilweiser Schließung der Ventilöffnungen

der Zufluß und mithin der Gasdruck in der Kammer l, l

vermindert. Ist dagegen der Druck in l, l zu gering, so

steigt das Quecksilber in der Kammer i, i in Folge des

Atmosphärendruckes und der Schwimmer h', h' steigt

zugleich, ebenso wie das Ventil g, g¹; dadurch

werden die Ventilöffnungen weiter geöffnet und der Zufluß vermehrt sich.

n ist eine mit gerändertem Kopf versehene Schraube,

welche genau in eine Oeffnung paßt, die in eine Erhöhung am unteren Theile a, a des Apparates gebohrt ist; o ist eine Oeffnung in der ringförmigen Kammer i,

i, welche auf jene Oeffnung trifft. Das Quecksilber füllt nothwendig das

Loch o und einen Theil des anderen Loches, so daß durch

Verstellung der Schraube n die Höhe des Quecksilbers in

i, i und k, k jederzeit

mit der größten Genauigkeit regulirt werden kann, ohne daß man den Apparat

auseinander zu nehmen braucht.

Tafeln