| Titel: | Heber-Elektrometer von Tate. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XCVI., S. 340 |

| Download: | XML |

XCVI.

Heber-Elektrometer von Tate.

Aus dem Mechanics'

Magazine, Juni 1861, S. 396.

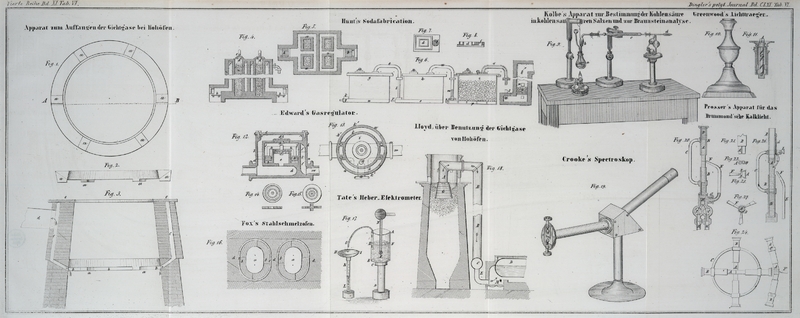

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Tate's Heber-Elektrometer.

Die Mängel der Henley'schen Elektrometer sind hinreichend

bekannt. Die hydrostatischen und Torsions-Elektrometer sind zwar für

wissenschaftliche Untersuchungen anwendbar, aber für den gewöhnlichen Gebrauch zu

zart und empfindlich; das Thermo-Elektrometer endlich ist nur für starke

Ladungen anwendbar.

Das in Fig. 17

dargestellte Heber-Elektrometer dagegen ist zugleich hinreichend empfindlich

und zuverlässig; dabei gestattet seine Construction die Vergleichung verschiedener

Instrumente unter einander. Dasselbe beruht auf dem Principe, daß verschiedene

Elektricitätsmengen verschiedene Mengen Flüssigkeit aus einer Heberröhre ausfließen lassen,

worin dieselbe durch Capillar-Anziehung zurückgehalten wird.

A, B ist ein mit Wasser gefülltes Glasgefäß von etwa 4''

Durchmesser, durch den Gutta-percha-Ständer C,

D isolirt. E, G ist ein enger Heber von 0,15''

Durchmesser, an die Gefäßwand, wie gezeichnet, festgekittet. H, I ist ein Auffanggefäß in Form eines Trichters von etwa 3''

Durchmesser, welches mit der Erde durch eine nasse Schnur leitend verbunden ist;

dasselbe steht unter der Oeffnung des Hebers G und ist

mit der in 10tel und 100tel Kubikzoll getheilten Glasröhre K,

L verbunden. N, P ist ein Leitungsdraht in

Verbindung mit dem Conductor der Maschine; er taucht in das Wasser ein.

In das Gefäß wird hinreichend Wasser gegossen und der Heber in Thätigkeit gesetzt,

bis kein Wasser mehr ausläuft, sondern der Heber nur noch durch die Capillarität

gefüllt bleibt. Die Oberfläche des Wassers im Gefäße ist dann etwas höher als die

Heberöffnung G und es bewirkt selbst heftiges Schütteln

kein weiteres Ausfließen.

Nun bringt man die eingetheilte Röhre unter diese Oeffnung und entwickelt die

Elektricität der Maschine, wodurch das Wasser in die Röhre ausfließen wird. Läßt man

die Elektrisirmaschine eine bestimmte Anzahl Umdrehungen in einer bestimmten Zeit

machen, so ist das ausgeflossene Wasser das Maaß für die Wirkungsfähigkeit der

Maschine.

Eine Reihe von Versuchen mit diesem Apparate hat folgende Thatsachen

festgestellt:

1) Für gleiche Mengen ausgeflossenen Wassers ist (bei constanter Thätigkeit der

Maschine) das Product aus der Zahl der Umdrehungen in die entsprechende Zeit

(annähernd) eine constante Größe.

2) Für gleiche Ausflußmengen stehen die Elektricitätsmengen im umgekehrten Verhältniß

der Zeiten.

3) Für constante Ausflußmengen stehen die dynamischen Wirkungen in dem Verhältniß der

Quadrate von der Anzahl der Umdrehungen der Maschine.

4) Die Wirksamkeit der Maschine steht im umgekehrten Verhältniß zum Producte aus der

Zahl der Umdrehungen und der zur Erzeugung einer bestimmten Ladung erforderlichen

Zeit.

5) Bei gleichen Zeiträumen verhält sich die Wirksamkeit einer Maschine umgekehrt wie

die Zahl der zu einer bestimmten Ladung erforderlichen Anzahl Umdrehungen.

Wenn also eine Elektrisirmaschine durch 20 Umdrehungen in einer gewissen Zeit 1/2

Kubikzoll Wasser entläßt, während eine andere ebensoviel durch 10 Umdrehungen bewirkt, so

hat letztere Maschine die doppelte Kraft der ersteren.

Das Heber-Elektrometer macht es auch möglich, zu bestimmen, in welcher Art

verschiedene Flüssigkeiten in Vergleich zu Wasser durch Elektricität zum Ausfließen

kommen. Die Versuche mit verschiedenen Lösungen haben gezeigt, daß sich die

ausgeflossenen Mengen umgekehrt wie ihre specif. Gewichte verhalten, wenn die

Flüssigkeiten gute Leiter der Elektricität waren, wogegen schlechte Leiter ganz

andere Resultate ergaben. Während von reinem Wasser in 20 Umdrehungen per Minute 3/4 Kubikzoll ausfloß, floß von Terpenthinöl

bei derselben Kraft nur etwa 1/4, von nicht flüchtigem Oel nur 1/10, von Alkohol 1/5

Kubikzoll aus.

Tafeln