| Titel: | Neues Verfahren der Sodafabrication, von William Hunt in Tipton. |

| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. CVI., S. 377 |

| Download: | XML |

CVI.

Neues Verfahren der Sodafabrication, von William

Hunt in Tipton.

Aus dem London Journal of

arts, Januar 1861, S. 20.

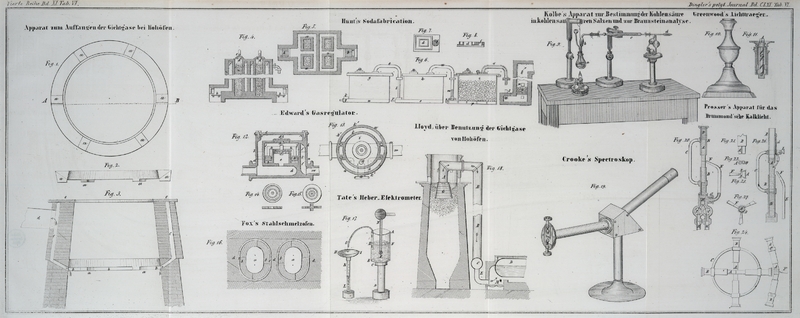

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hunt's Verfahren der Sodafabrication.

Nach diesem Verfahren (patentirt in England am 5. Mai 1860) vermischt man Glaubersalz

mit 3/4 seines Gewichts Kohks und setzt diese Mischung in einem Flammofen einer zum

Schmelzen derselben hinreichenden Hitze aus. Das so erzeugte Gemenge von

Schwefelnatrium mit überschüssigen Kohks wird nach dem Erkalten in Stücke von 3 bis

4 Zoll Durchmesser zertheilt und in die zur Umwandlung in Soda bestimmten Gefäße

gebracht. In diese Gefäße leitet man sodann Kohlensäuregas und etwas Wasserdampf,

wodurch das Schwefelnatrium in kohlensaures Natron verwandelt wird, während

andererseits Schwefelwasserstoff entweicht und etwas Schwefel abgeschieden wird. Die

Masse wird nachher zur Reindarstellung der Soda mit heißem Wasser behandelt. Der

Schwefelwasserstoff wird verbrannt und zur Schwefelsäurefabrication benutzt, der

beim Auslaugen verbliebene Rückstand von Kohks dagegen mit Zusatz von frischen Kohks

wieder bei der nächsten Operation verwendet. Zum Verbrennen des Schwefelwasserstoffs

dient eine kleine gemauerte Kammer, welche mit Kieselsteinen gefüllt ist, und in

welche der Schwefelwasserstoff unten eingeleitet wird, während man zugleich durch eine

Oeffnung, deren Größe nach Bedarf regulirt werden kann, Luft eintreten läßt. Das Gas

wird angezündet und erhitzt, indem es durch die Kieselsteine hinauszieht, dieselben

zum Glühen, was die Folge hat, daß das Gas durch die Hitze der Kieselsteine von

selbst wieder angezündet wird, wenn es aus irgend einem Grunde momentan verlöschen

sollte. Der bei der Zersetzung des Schwefelnatriums durch die Kohlensäure

abgeschiedene Schwefel befindet sich zwischen den Kohks, welche beim Auslaugen der

rohen Soda zurückbleiben, und kann durch Waschen mit Wasser großentheils daraus

gewonnen werden.

Fig. 4 und

5 stellen

den zur Entwickelung der Kohlensäure bestimmten Apparat im Vertical- und

Horizontaldurchschnitt dar. a, a sind verticale Retorten

von feuerfester Thonmasse oder von Eisen, welche durch die aus den Feuerungen b, b kommende Feuerluft ringsum erhitzt werden, worauf

die Feuerluft durch die Oeffnungen c, c entweicht. Die

Retorten sind oben durch Deckel geschlossen, welche die durch Fig. 7 und 8 in der Oberansicht und

im Verticaldurchschnitt dargestellte Einrichtung haben. Durch die Oeffnung d werden die Retorten mit Kalkstein, aus welchem durch

das Glühen die Kohlensäure ausgetrieben wird, beschickt; der Verschluß dieser

Oeffnung erfolgt durch einen Deckel e mit Sandverschluß.

Die Oeffnung f dient zum Ableiten der entwickelten

Kohlensäure; sie nimmt nämlich eine Röhre mit Sandverschluß auf, durch welche die

Kohlensäure entweicht. Der gebrannte Kalk wird durch Oeffnungen am unteren Ende der

Retorten von Zeit zu Zeit aus denselben ausgezogen. Während des Beschickens und

Entleerens der Retorten wird die Röhre, durch welche die Kohlensäure abzieht,

verschlossen, damit möglichst wenig Luft zwischen dieselbe kommt.

Die Kohlensäure gelangt zunächst in ein Hauptrohr und von da zu den durch Fig. 6

dargestellten, für die Umwandlung des Schwefelnatriums in kohlensaures Natron

bestimmten Behältern g, h, i, an deren Boden sie bei k, l und m unterhalb der

Siebböden n, o, p, auf denen das Schwefelnatrium liegt,

eintritt. Man leitet in die Behälter zugleich durch Oeffnungen q, r, s Wasserdampf. Die Kohlensäure tritt zunächst in

den Behälter g, geht, insoweit sie hier nicht absorbirt

wird, durch die Röhre t in den Behälter h und, insoweit sie auch hier nicht absorbirt wird,

durch die Röhre u in den Behälter i, von wo die etwa noch vorhandene Kohlensäure zugleich mit dem

Schwefelwasserstoff durch die Röhre v in den Ofen w entweicht. Nachdem der Inhalt des ersten Behälters

genügend in kohlensaures Natron verwandelt ist, leitet man die Kohlensäure direct in

den zweiten Behälter, indem man andererseits den ersten Behälter entleert und mit frischem

Schwefelnatrium beschickt, worauf er den letzten Behälter der Reihe bildet. In

dieser Art läßt man die Behälter wechseln, so daß das frische Schwefelnatrium sich

immer in dem letzten Behälter befindet. In dem Ofen w

erfolgt die Verbrennung des Schwefelwasserstoffs, indem man die dazu nöthige Luft

durch eine Spalte 3, welche nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden kann,

eintreten läßt. Der Ofen w hat zwei Oeffnungen, durch

welche man hinein sehen kann, eine mit 4 bezeichnete oberhalb der Kieselsteine und

eine unten.

Tafeln