| Titel: | Ueber eine Verbesserung der Sicherheitsventile für Dampfkessel; vom Prof. J. Klotz in Graz. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. IV., S. 4 |

| Download: | XML |

IV.

Ueber eine Verbesserung der Sicherheitsventile

für Dampfkessel; vom Prof. J. Klotz in Graz.

Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieur-Vereins, 1861, Heft 6. S. 119.

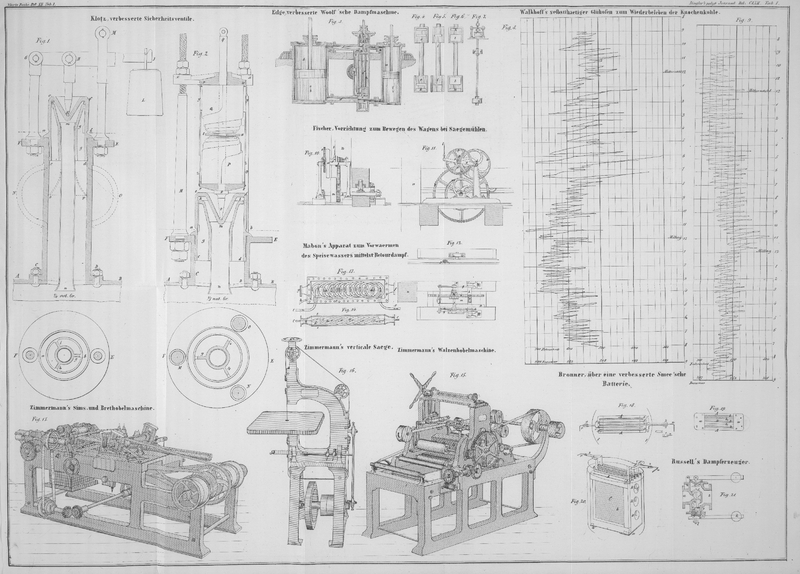

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Klotz, über eine Verbesserung der Sicherheitsventile.

Die Verbesserung der Sicherheitsventile für Dampfkessel blieb seit der Anwendung der

Dampfkraft stets ein Gegenstand des Nachdenkens. Dieß läßt sich am besten aus der

Thatsache entnehmen, daß fast in jeder technischen Zeitschrift zahlreiche

Beschreibungen von derartigen Verbesserungen erscheinen, welche nicht selten von

Ingenieuren herrühren, deren Namen in der technischen Welt vom besten Klange

sind.

Aber dessenungeachtet blieb der Zweck unerreicht, und es ist jedem Sachverständigen

bekannt, wie wenig die bisher bei Dampfkesseln allgemein in Anwendung stehenden

Sicherheitsventile gegen eine zufällige Ueberspannung und daraus resultirende

Explosion schützen.

Der Grund hiervon liegt, wie bekannt, in der sehr ungenügenden Lüftung der

Ventilklappe, in Folge deren der überschüssig erzeugte Dampf nicht in derselben Zeit

vollständig entweichen kann, in welcher er sich entwickelt, daher die hieraus

erfolgende Anhäufung des Dampfes im Kessel eine fortwährend steigende, immer

gefährlicher werdende Spannung erzeugen müßte, wenn nicht rechtzeitig durch

anderweitige Vorsichtsmaßregeln diesem Einhalt gethan und so einer Gefahr vorgebeugt

würde.

Wenn auch in den über die Sicherheit gegen die Gefahr der Explosionen von

Dampfkesseln bestehenden Regierungsvorschriften die Anordnung besteht, daß die

Lüftung des Ventils (Ventilhub) ein Viertel des Durchmessers betragen müsse, so

nützt dieß doch nichts, weil die bisher vorgeschriebenen Sicherheitsventile,

lediglich nur den Naturgesetzen folgend, selbst bei der größten Ueberschreitung der

Normalspannung in Folge ihrer fehlerhaften Construction immer nur einen geringen,

unmeßbar kleinen Ventilhub erreichen, so daß sie nicht im Entferntesten den Namen

„Sicherheitsventile“ verdienen.

Der Fehler, welcher solchen Ventilen anklebt und welcher in der Form oder vielmehr in

der Anwendung der Ventilplatte zu suchen ist, die ungeachtet aller bisher bekannten

Verbesserungen beinahe stets unverändert beibehalten wurde, indem man, ohne das

richtige Princip gewürdigt zu haben, sich fast nur mit der Erfindung neuer

Ventilzuhaltungen befaßte, besteht darin, daß der unter der mehr oder weniger

scheibenförmig gestalteten Ventilplatte befindliche Dampf, sobald er zur Ausströmung

gelangt, seine sogenannte lebendige Kraft großentheils zur Bewegung der trägen Masse

des ausströmenden Dampfes abgibt und sofort unmittelbar unter der Ventilplatte nicht

mehr die im Kessel befindliche Spannung besitzt, daher ihm schon bei der geringsten

Lüftung gerade nur noch diejenige Spannung bleibt, die nothwendig ist, um der zur

Zuhaltung des Ventils angewendeten Belastung das Gleichgewicht zu halten. Daß dieser

letztere Gleichgewichtszustand schon dann eintritt, wenn die Ventilplatte nur noch

sehr unmerklich über dem den Verschluß bildenden Sitze erhoben ist, zeigt die

Erfahrung.

Aus dieser Auffassung geht nun der folgende, für die Construction von

Sicherheitsventilen sehr wichtige erste Grundsatz hervor, nämlich:

„Derjenige Dampf, welcher der Ventilbelastung das Gleichgewicht halten

soll, muß nothwendiger Weise von jenem, der zur Ausströmung gelangt, abgesondert

seyn.“

Die einfachste Idee zur Realisirung des eben Angeführten besteht darin, daß man die

Ventilplatte concentrisch mit einem in den Kesselraum hinabreichenden röhrenförmigen

Ansätze versieht. In dem in diesem Ansätze enthaltenen Raume bleibt nämlich der

Dampf, wenn das Ventil sich lüftet, ruhig stehen und behält sonach die im Kessel

herrschende Spannung, mit welcher er dann der Ventilbelastung das Gleichgewicht zu

halten vermag, während der den cylindrischen Ansatz rings umgebende Dampf zur

ungehinderten Abströmung zwischen den Sitzflächen des Ventils gelangt.

So in die Augen fallend auch die Nichtigkeit des eben Angeführten erscheint, eben so

leicht läßt sich übrigens nachweisen, daß mit dem besagten röhrenförmigen Ansatz

allein der Zweck noch nicht erreicht ist. Weil aber eben in dieser Einrichtung der

eigentliche Schlüssel zur Lösung der ganzen Sache ruht, so soll hier auf eine nähere

Betrachtung eingegangen werden.

Textabbildung Bd. 162, S. 6

Es sey in beistehendem Holzschnitt der Verticalschnitt eines derartigen Ventils

dargestellt, wobei A, B den am Kessel befindlichen

Ventilstock mit seiner Sitzfläche a, b, dagegen c, d die Ventilplatte mit dem daran befindlichen

röhrenförmigen Ansatze m, n in dem Zustande

vorstellt, in welchem das Ventil sich während des Ablassens befinden würde.

Sey diesem Augenblick die im Kessel herrschende Spannung P Pfund per 1 Quadratzoll, so wird diese,

wie im Vorhergehenden erläutert, auf die dem röhrenförmigen Ansatze m, n entsprechende Kreisfläche 1/4 π d² einwirkend, mit einem Druck 1/4

π d² P

= G der Ventilbelastung das Gleichgewicht

halten.

Weil aber die constante Ventilbelastung G so groß seyn

muß, daß bei der normalen Dampfspannung von p Pfund per 1 Quadratzoll das Ventil geschlossen bleibt, und in

diesem Zustande der Dampf auf die Kreisfläche 1/4 π

D² einwirkt, so hat man 1/4 π

D² p = G, und

mithin folgt:

P/p =

(D/d)².

(1)

Wird in dieser Gleichung beiderseits die Einheit abgezogen, ferner P – p = Δ p und D –

d = 2ε gesetzt,

wodurch D + d = 2 (d + ε) wird, und ε die Breite der ringförmigen Ausströmungsöffnung

bezeichnet, so erhält man nach gehöriger Substitution und Transformation:

Δp/p = 2ε/d (2

+ 2ε/d),

(2)

oder, wenn die gemachten Substitutionen wieder beseitigt

werden:

(P – p)/p = (D –

d)/d (2 + (D – d)/d),

(3)

je nachdem man die Bezeichnung in der einen oder anderen

dieser Gleichungen für die folgenden Betrachtungen bequemer finden will.

Faßt man nun die drei letzten Gleichungen und die Bedeutungen der in denselben

enthaltenen Größen scharf ins Auge, so lassen sich nachstehende Folgerungen

ableiten, welche vollkommen geeignet sind, nicht nur über die Natur der

Sicherheitsventile überhaupt, sondern auch über die Art ihrer Einrichtung, nämlich

wie diese zur Erreichung des Zwecks beschaffen seyn sollen, einen vollkommen klaren

und befriedigenden Aufschluß zu geben.

Folgerung 1. Vor Allem zeigt die Gleichung (1), daß die

Ventile der gewöhnlichen Art, welche nämlich nur aus der bisher üblichen

kreisförmigen Platte ohne röhrenförmigen Ansatz bestehen, absolut schlecht sind.

Läßt man nämlich bei dem vorstehend gezeichneten Ventil den röhrenförmigen Ansatz

durch stetes Kleinerwerden des Durchmessers d nach und

nach verschwinden, so hat man für d = 0 wirklich ein

Ventil gewöhnlicher Art, und hiefür gibt die Gleichung (1), wenn darin d = 0 substituirt wird:

P/p =

(D/0)² = ∞.

Hiermit ist also erwiesen, daß während des Abblasens der Ventile gewöhnlicher Art die

Dampfspannung über den Normaldruck bis ins Unendliche, also jedenfalls bis zum

Zersprengen des Kessels gesteigert werden kann. Daß unter solchen Umständen

Explosionen stattfinden müssen, ist einleuchtend, und es ist also auch ganz

unnöthig, anderweitige geheimnißvolle Ursachen von Kesselexplosionen zu

erfinden.

Folgerung 2. Bei Ventilen mit röhrenförmigem Ansatz, wie

im Holzschnitt angedeutet, muß die Größe der ringförmigen Ausströmungsöffnung

zwischen der Ventilbohrung und der Röhre jedenfalls der Dampfentwickelung des

Kessels entsprechend angeordnet werden, weßhalb in Gleichung (2) die Dimension

ε, nämlich die Ringbreite, und die normale Dampfspannung p als gegeben zu betrachten sind.

In Berücksichtigung dessen ersieht man nun aus Gleichung (2), daß die während des

Abblasens der Ventile möglicherweise entstehende Ueberspannung Δp des Dampfes im Kessel lediglich nur von der Größe des

Durchmessers d, also von der Anordnung des mehrerwähnten

röhrenförmigen Ansatzes, abhängt.

Zugleich ersieht man aber auch, daß bei solchen Ventilen mit der Vergrößerung von d, also nur mit der nothwendig damit verbundenen Vergrößerung des Ventils,

die Ueberspannung des Dampfes annähernd verhindert und hiermit die Gefahr gegen ein

Zersprengen des Kessels zwar vermindert, aber doch nicht ganz beseitigt werden kann,

weil, wie aus Gleichung (2) erhellt, erst für d =

∞ die Ueberspannung Δp = 0 wird.

Folgerung 3. Aus dem Bisherigen geht unwillkürlich die

Anregung hervor, ein Mittel zu ersinnen, wodurch Δp = 0 gemacht werden könne, ohne d = ∞

machen zu müssen.

Den Weg hierzu zeigt die Gleichung (3), denn hieraus erkennt man auf den ersten

Blick, daß für D – d

= 0 auch P – p = 0

werden muß, und zwar ohne Unterschied, wie groß auch immer d seyn möge.

Eine richtige Auffassung der eben entwickelten Bedingung, daß nämlich D – d = 0 oder D = 0 seyn müsse, führt nun zunächst zur Erkenntniß des

folgenden, für die Construction der Sicherheitsventile sehr wichtigen zweiten

Grundsatzes, nämlich: „Derjenige Dampf, welcher der Ventilbelastung das

Gleichgewicht halten soll, muß nothwendigerweise stets auf die ganze

Ventilfläche einwirken können, ohne Unterschied, ob das Ventil sich im offenen

oder geschlossenen Zustande befindet.“

Es wird sich nun weiter um die praktische Ausführung handeln, durch welche die hier

ausgesprochenen beiden Principien zur Geltung gebracht werden können.

Die einfachste Idee zur gleichzeitigen Realisirung der beiden Grundsätze, welche,

gleich wichtig für die Construction eines vollkommen guten Sicherheitsventils,

unbedingt erfüllt werden müssen, besteht darin, daß man die Ventilbohrung mit einem

kapselförmig gestalteten, hinreichend hohen, cylindrisch ausgedrehten Deckel

bedecke, in dessen nach unten gekehrte Höhlung man ein im Ventilstocke concentrisch

befestigtes Rohr, das entsprechend hoch über dem Ventilsitz sich trichterförmig

erweitert, einmünden und mit seinem oberen Rande an der Innenfläche der

cylindrischen Deckelhöhlung ringsum möglichst nahe anschließen läßt.

Mit dem im Ventilstock concentrisch befestigten Rohr, welches nämlich den Dampf aus

dem Kessel zum Ventildeckel ohne Verlust seiner Spannung leitet, ist dem ersten

Grundsatze entsprochen, weil in Folge dessen nur der das erwähnte Rohr außen

umgebende Dampf zum Austritt zwischen die Sitzflächen des Ventils gelangen kann.

Mit dem in der Deckelhöhlung erzielten, möglichst nahen Anschluß des oberen Randes

vom erwähnten trichterförmig erweiterten Rohre ist dem zweiten Grundsatze

entsprochen; denn in Folge dieser Anordnung findet nun der Dampf selbst im

gelüfteten Zustande des Ventils, zwischen dem Rohre und dem Ventildeckel

eingeschlossen, seine Angriffsfläche in der dem oberen Rande des Trichters entsprechenden

Kreisfläche, welche ohne Anstand der Ventilfläche gleichgemacht werden kann.

Die im Bisherigen dargelegte Anschauung war es, welche den Verf. im Jahre 1856 zur

Verbesserung der Sicherheitsventile leitete, und wofür derselbe am 5. Januar 1857

ein ausschließendes Privilegium für die österreichische Monarchie erwarb.

Da nun diese nach den erläuterten Grundsätzen zur Ausführung gebrachten Ventile

seither sich durch mehrfache Anwendung praktisch bewährt haben, so dürfte es an der

Zeit seyn, die Einrichtung derselben, sowie ihre Wirkungsweise zur allgemeinen

Kenntniß zu bringen, weßhalb mit Hülfe der auf Tab. I enthaltenen Zeichnungen im

Nachstehenden die nöthige Erläuterung folgt.

In Fig. 1 ist

ein derartiges Ventil für stabile Kessel, und zwar mittelst eines Vertical- und

eines durch den Ventilsitz geführten Horizontalschnitts versinnlicht. Ein auf dem

Kesselblech A, B befestigtes gußeisernes Flantschenrohr

C, D, E, F von 15 bis 18 Zoll Höhe und einer der

Ventilgröße entsprechenden Weite ist zur Aufnahme des Ventilstocks a, b, c, d wie gewöhnlich vorhanden. Auf der oberen

Flantsche E, F ist die gewöhnliche Hebelzuhaltung

angebracht, bestehend in dem Hebel G, H, welcher bei G an der festen Stütze F, G

seinen Drehpunkt hat, am entgegengesetzten Ende das Gewicht trägt und auf dem bei

H eingehängten Körner H,

K ruht, wodurch der Druck mittelst der Körnerspitze K auf den conisch vertieften Boden (zur Verhinderung des einseitigen

Abblasens) des Ventildeckels a, b, e, f übertragen, und

dieser gegen den von innen wirksamen Dampfdruck auf der Sitzfläche a, b niedergehalten wird.

Außerdem befindet sich auf der oberen Flantsche noch eine zur Führung des Hebels

befestigte Gabel E, M, welche oben bei M einen Bolzen trägt, an den der Hebel anschlägt, sobald

in Folge einer zu starken Einwirkung des Dampfes der Ventildeckel höher gehoben

wird, als nothwendig ist.

Die innere Einrichtung des Ventils besteht nun in Folgendem: Im Ventilstock a, b, c, d befindet sich ein mit diesem aus Einem Stück

(von Messing oder Rothguß) gegossenes, durch drei Rippen g,

h, i (im Horizontaldurchschnitt ersichtlich) concentrisch gehaltenes,

entsprechend weites Rohr, welches, über den Ventilsitz emporragend, nach oben sich

so erweitert, daß sein oberer Rand k, l an der genau

ausgedrehten cylindrischen Innenfläche des Ventildeckels möglichst genau, jedoch

ohne eine Reibung zu verursachen, anschließt. Letzteres gilt auch von den genannten,

bis zum Trichterrande des erwähnten Rohrs hinauf verlängerten drei Rippen, welche

dem Ventildeckel bei der zeitweise eintretenden Lüftung die nöthige Führung

geben.

Um ferner durch das erwähnte concentrische Rohr den Dampf mit seiner ganzen im Kessel

ihm eigenthümlichen Spannung unter den Ventildeckel leiten zu können, selbst dann

noch, wenn der beim Abblasen des Ventils im Flantschenrohre C, D, E, F nachströmende Dampf eine geringere Spannung annimmt, dient ein

eingelegtes Rohr m, n von Kupferblech, welches bis in

den Dampfraum des Kessels hinab reicht.

Es erhellt nun von selbst, daß, sobald die normale, durch die an den Hebel angehängte

Belastung regulirte Spannung im Kessel überschritten wird, der zwischen der

Bodenfläche des Ventildeckels und dem Trichterrohre eingeschlossene Dampf den

Ventildeckel hebt und so die Lüftung des Ventils unabhängig vom jenem Dampfe

bewirkt, welcher außerhalb des concentrischen Rohrs zur ungehinderten Ausströmung

gelangt, und daß endlich das Ventil durch die Einwirkung der Hebelbelastung sich

wieder von selbst vollkommen schließt, sobald die Spannung des Dampfes im Kessel

unter die normale Spannung herabgesunken seyn wird.

Bei mehreren Versuchen, welche mit solchen Ventilen wiederholt vorgenommen wurden,

und wobei sich die Vortrefflichkeit der hier erläuterten Einrichtung vollkommen

befriedigend herausstellte, wurde auch ihre Wirksamkeit in der Weise untersucht und

verglichen, daß:

1) das Kupferrohr m, n ganz

beseitigt,

2) dasselbe in der in Fig. 1 ersichtlichen Weise

eingelegt und

3) bei einem mit sphärischer Erweiterung N,

O (in Fig.

1 punktirt angezeichnet) versehenen Flantschenrohr eine in die Höhlung

dieser Erweiterung einmündende Kupferröhre m, o, p

anstatt jener m, n angebracht war.

Sämmtliche Versuche wurden mit zwei in ihren wesentlichsten Abmessungen gleichen

Ventilen vorgenommen. An denselben waren: die lichte Weite des Ventildeckels 3 Zoll

8 Linien; der Durchmesser des abgedrehten Trichterrandes 3 Zoll 7 3/4 Linien; die

lichte Weite im Ventilstock 3 Zoll 6 Linien; der äußere Durchmesser des

concentrischen Rohrs 1 Zoll 9 Linien, und dessen Metalldicke, sowie jene der drei

Rippen, 3 Linien. Die Hebelübersetzung war bei jedem Ventil im Verhältniß von 1 zu

8; das Gewicht des Ventildeckels betrug bei dem einen Ventil 7 1/4 Pfd. und das

Gewicht des zugehörigen Hebels, auf seinen Endpunkt reducirt, 4 Pfd.; dagegen war

das Gewicht des Ventildeckels bei dem anderen Ventil 6 1/2 Pfd. und das Gewicht des

zugehörigen Hebels, auf den Endpunkt reducirt, 3 1/2 Pfd. Die Sitzflächen der

Ventildeckel waren bei dem ersten Ventil auf 2 Linien, bei dem zweiten Ventil auf 3

Linien Breite abgedreht und, wie in Fig. 1 ersichtlich, flach

aufgeschliffen.

Der erste Versuch wurde vom Verf. im Jahre 1856 in der Maschinenfabrik zur

Unter-Andritz bei Graz vorgenommen. Der hierzu verwendete Kessel, dessen Feuerfläche

435 Quadratfuß betrug, sowie die Feuerung waren kurz vorher neu angelegt und im

besten Zustande.

Das Ventil Nr. 1 wurde mittelst des cylindrischen Flantschenrohrs von 4 Zoll Bohrung

auf dem Deckel des Mannlochs, jedoch absichtlich ohne das erwähnte Kupferrohr, um

dessen Nothwendigkeit zu ermitteln, angebracht. Der Endpunkt des Hebels wurde mit 40

Pfd. belastet, und nachdem die übrigen Kesselventile überlastet waren und das Feuer

lebhafter unterhalten wurde, begann bei der am Manometer beobachteten Spannung von

30 3/4 Pfd. das Abblasen des Ventils. Durch fortwährende Verstärkung des Feuers

stieg während des immer heftigeren Abblasens die Spannung langsam, wobei sich der

Ventildeckel successiv hob. Als endlich die Dampfspannung bis auf 38 Pfd. gestiegen

war, schlug der Hebel an den in der Gabel oben angebrachten Bolzen, und das Ventil

stand sonach bei einem Hub von 9 Linien ganz offen. Nun wurde das Feuer wieder

gemäßigt, und nachdem die Spannung des Dampfes auf 30 Pfd. herabgesunken war, schloß

sich das Ventil von selbst vollkommen.

Die Wirksamkeit des Ventils ohne Kupferrohr gestattete sonach eine Ueberschreitung

von 7 1/4 Pfd. über die normale Dampfspannung, wenn letztere mit 30 3/4 Pfd. in

Rechnung gebracht wird, was ungefähr 23 Proc. derselben ausmacht, und wonach sich

erkennen ließ, daß der Mangel des erwähnten Kupferrohrs die Empfindlichkeit des

Ventils beeinträchtigte.

Mit dem Ventil Nr. 2, welches aus eben angeführtem Grunde ein in den Dampfraum des

Kessels hinab reichendes Kupferrohr erhielt, wurden im Eisenwerk zu Storé bei

Cilli, wo es seit April 1857 in Verwendung steht. Versuche gemacht, worüber dem

Verf. im November desselben Jahres nebst den Versicherungen über die Vorzüge dieses

Ventils nachstehende Daten mitgetheilt worden sind.

Auf einem Kessel, der mit Ueberhitze betrieben wird, und dessen Feuerfläche 240

Quadratfuß beträgt, wurde das genannte Ventil mittelst des gewöhnlichen gußeisernen

Flantschenrohrs unmittelbar auf dem Kesselblech befestigt, und der Endpunkt des

Hebels mit 81 1/2 Pfd. belastet. Der Beginn des Abblasens fand stets bei einer

Spannung von 59 Pfd. statt, und das Ventil schloß sich jederzeit vollständig, wenn

die Spannung auf 58 Pfd. herab sank. Die größte Spannung, welche je beobachtet

wurde, war selbst bei verstärkter Feuerung nie über 63 1/2 Pfd. gestiegen. Sonach

betrug die Ueberschreitung der Normalspannung nicht einmal 8 Proc., was gewiß den

strengsten Anforderungen entsprechend erscheint, und womit sich den Vorhandenseyn des mehrerwähnten

Kupferrohrs als sehr vortheilhaft für die Empfindlichkeit des Ventils erwies.

Mit demselben Ventil hatte der Verf. in Store später selbst einen Versuch gemacht,

welcher darauf abzielte, einen Vergleich mit den gewöhnlichen Ventilen zu erheben,

und wobei sich nachstehendes Resultat ergab.

Nachdem die Dampfmaschine abgestellt, das zweite Ventil des Kessels überlastet und

das Feuer verstärkt war, begann bei der Spannung des Dampfes von 59 Pfd. das

Abblasen des Ventils. Mit fortgesetzter außergewöhnlicher Verstärkung des Feuers

gelang es innerhalb des Zeitraums von 44 Minuten, während welcher Zeit das Abblasen

sehr heftig vor sich ging, die Dampfspannung auf 65 Pfd., jedoch ungeachtet aller

Bemühung nicht höher zu steigern, weil aller im Kessel überschüssig erzeugte Dampf

von da ab durch das Ventil entströmte. Nachdem hierauf mit dem Nachheizen

eingehalten wurde, verminderte sich in kurzer Zeit die Spannung, und das Ventil,

welches allmählich sank, schloß sich vollkommen, als dieselbe bis auf 58 Pfd.

abgenommen hatte.

Hierauf wurde dieses neue Ventil überlastet und ein nach den bestehenden

Regierungsvorschriften an dem Kessel vorhandenes altes Ventil von 3 Zoll 2 Linien

Durchmesser in Thätigkeit versetzt. Sobald die Maschine wieder abgestellt und das

Feuer neuerdings verstärkt war, begann bei 58 1/2 Pfd. Spannung das Abblasen dieses

Ventils. In Folge der durch einmaliges Nachheizen bewirkten, also mäßigen

Verstärkung des Feuers stieg die Spannung, und zwar schon innerhalb 7 Minuten, auf

65 3/4 Pfd., wobei ein so rasches Steigen der Spannung wahrgenommen wurde, daß, um

einer Gefahr vorzubeugen, schleunigst das vorher erwähnte neue Ventil wieder von

seiner Ueberlast befreit und in Thätigkeit versetzt werden mußte.

Das nun sehr heftige Abblasen dieses Ventils veranlaßte eine baldige Abnahme der

Spannung, und sobald dieselbe auf 58 Pfd. gesunken war, schlossen sich beide Ventile

fast gleichzeitig. Da es unnöthig ist, zu solchen selbstredenden Thatsachen einen

Commentar beizufügen, erübrigt nur noch zu bemerken, daß dieser Versuch für die

Beurtheilung der Wirksamkeit des fraglichen neuen Ventils eine Ueberschreitung der

normalen Dampfspannung von 10 Proc. als Maximum nachweist.

Ueberdieß kann nicht unerwähnt bleiben, daß nach dem lange unterhaltenen Abblasen des

neuen Ventils eine Senkung des Wasserstandes im Wasserstandsglase von ungefähr 1 1/2

Zoll und mithin eine merkliche Abnahme des Wassers im Kessel wahrgenommen worden

ist, was auch ganz erklärlich erscheint, wenn man berücksichtigt, daß während 44

Minuten aller in größtmöglichster Quantität erzeugte Dampf durch das Ventil

abströmte. Eine kurze Rechnung gibt hierüber genügende Aufklärung.

Unter der Voraussetzung, daß der Kessel auf je 1 Quadratfuß Heizfläche im Maximum

stündlich 6 Pfd. Dampf geliefert habe, berechnet sich die auf 240 Quadratfuß

Heizfläche während 44 Minuten erzeugte und durch das Ventil entströmte Quantität

Dampf mit 1056 Pfd., was einem Wasservolumen von beinahe 18 3/4 Kubikfuß

entspricht.

Da nun der Kessel einfach cylindrisch ist, 30 Schuh Länge und 4 Schuh im Durchmesser

hat, so hätte bei dem Abgang der obigen Quantität der Wasserspiegel um ungefähr 2

Zoll sinken sollen, womit also die gemachte Beobachtung in genügender

Uebereinstimmung steht; denn wenn in der That die Senkung des Wasserspiegels sich

geringer ergab, so ist damit nur erwiesen, daß die Verdampfung im Kessel eine

geringere war, als in obiger Rechnung vorausgesetzt wurde, was auch bei der Spannung

von 5 Atmosphären, bei welcher die Dampfentwickelung stattfand, mehr als

wahrscheinlich ist.

Im k. k. Arsenal bei Wien wurden mit dem Ventil Nr. 1, welches in Folge der beim

ersten Versuch gemachten Beobachtung mit einem durch die ganze Länge des

cylindrischen Flantschenrohrs reichenden Kupferrohr versehen worden war, während der

Monate April und Juni des Jahres 1857 ebenfalls Versuche vorgenommen. Hierüber

erhielt der Verf. Mittheilungen, aus denen folgende Resultate bemerkenswerth

erscheinen.

Der hierzu verwendete Kessel hatte 329 Quadratfuß Heizfläche, und beim ersten Versuch

war der Endpunkt des Hebels mit 30,62 Pfd. belastet. Die Dampfspannung, bei welcher

das Ventil abzublasen begann, war 26,77 Pfd., und diese erreichte ihr Maximum mit

28,05 Pfd., wobei der Ventilhub 6,4 Linien betrug. Der vollkommene Schluß des

Ventils erfolgte ebenfalls bei 26,77 Pfd. Spannung. Die Empfindlichkeit des Ventils

erwies sich also hier in einem noch höheren Grade als bei allen früheren Versuchen,

indem die größte Ueberschreitung der Normalspannung obigen Daten zufolge nicht

einmal 5 Proc. beträgt.

Beim zweiten Versuch war der Hebel mit 45,62 Pfd. belastet, und das Abblasen des

Ventils begann bei einer Dampfspannung von 35,7 Pfd. Das Maximum der Spannung wurde

mit 38,25 Pfd. erreicht, wobei der Ventilhub 4,5 Linien betrug, und das Ventil

schloß sich wieder bei der Spannung von 35,7 Pfd. Sonach ergeben sich hier 7 Proc.

als Maximum für die Ueberschreitung der normalen Dampfspannung.

In den erwähnten Mittheilungen über diese zwei Versuche war auch die Bemerkung

gemacht, daß ein bedeutender Abgang des Wassers im Kessel stattgefunden habe. Dieß

ist nach dem, was bereits bei einem früheren Versuche erläutert wurde, sehr

begreiflich, ganz in der Natur der Sache begründet, und kann bei Versuchen, aber

auch nur bei Versuchen, wo das heftige Abblasen des Ventils durch stetes Nachheizen absichtlich längere

Zeit unterhalten wird, nicht anders seyn. Auch wird man in solchen Fällen stets dann

ein stärkeres Sinken des Wasserspiegels im Kessel wahrnehmen, wenn letzterer wegen

geringerer Größe einen kleineren Wasserspiegel enthält, ebenso dann, wenn wegen

geringerer Spannung die Dampfentwickelung leichter vor sich geht, und allemal dann,

wenn der Versuch länger dauert, oder wenn vielleicht gar neben dem Versuch der Gang

der Dampfmaschine (wie es bei dem ersten dieser zwei Versuche wirklich geschah)

unterhalten wird, welche im Verein mit dem abblasenden Ventil selbstverständlich

große Dampfquantitäten consumirt, die bekanntlich von dem im Kessel befindlichen

Wasser durch neue Verdampfung ersetzt werden müssen, weil in der Regel während des

Versuchs kein Wasser in den Kessel geschafft wird. Alle diese Umstände, die

vorherrschend in der Natur des Versuchs begründet sind, dem Ventil zur Last legen zu

wollen, oder aus der Wahrnehmung des Wasserabgangs im Kessel, wie er wirklich

vorkam, den Schluß ziehen und behaupten zu wollen, es habe das Ventil Wasser

ausgeworfen, muß mindestens als ein auf unrichtiger Auffassung der Umstände

beruhendes Mißverständniß bezeichnet werden.

Wenn ein Ventil von 3 Zoll 8 Linien Durchmesser sich auf 6,4 Linien hebt, also eine

Oeffnung von 6,14 Quadratzoll bietet, durch welche der Dampf während der Dauer eines

Versuchs von mindestens 30 Minuten ungehindert in die freie Luft abzuströmen

gezwungen ist, darf es wahrlich nicht überraschen, wenn dadurch im Kessel ein

Wasserabgang sich bemerkbar macht; denn in diesem Falle sind durch andauernd

überschüssig erzeugten Dampf, wie sich durch Rechnung leicht nachweisen läßt,

vielleicht 18 bis 20 Kubikfuß Wasser in Form von Dampf aus dem Kessel absichtlich

hinaus getrieben worden.

Dieser Fall kann jedoch in der Praxis nie vorkommen, weil da während des Abblasens

des Ventils niemals ein so forcirtes Nachheizen stattfindet, und weil selbst das

lebhafteste Feuer ohne Nachheizung in viel kürzerer Zeit abbrennt, seine Kraft

mäßigt, und also nie eine solche Menge von überschüssigem Dampf erzeugt und verloren

werden kann.

Hiermit dürfte nun hinreichend erwiesen seyn, daß das Ventil jedenfalls seinen Zweck

vollkommen erfüllt hat, welcher eben nur darin bestehen kann, jeden überschüssig

erzeugten Dampf abzuführen. Wollte man dieß jedoch dem Ventil zum Fehler anrechnen,

so hieße es geradezu den Zweck der Sache ihr zum Vorwurf machen, was absurd ist.

Die, wie eben nachgewiesen, jedenfalls irrthümliche, aber dennoch vorgekommene

Aeußerung, daß das letzterwähnte Ventil bei dem ersten der zuletzt angeführten zwei

Versuche Wasser ausgeworfen habe, gab dem Verf. Veranlassung zur wiederholten

Vornahme mehrerer Versuche, wozu der bereits erwähnte Kessel zu Unter-Andritz bei

Graz im Jahre 1858 verwendet worden ist. Obgleich dasselbe Ventil, und zwar in

unveränderter Gestalt, wie es im k. k. Arsenal benutzt worden war, dabei in

Anwendung kam, konnte es dennoch nie gelingen, ein Auswerfen des Wassers bei

demselben wahrzunehmen.

Dagegen wurde in Folge dieser Versuche und im Einklang mit den weiter oben

angeführten die Thatsache erhoben, daß das Ventil unter übrigens gleichen Umständen

jederzeit einen größeren Maximalhub erreichte, wenn geringer gespannte Dämpfe im

Kessel entwickelt wurden, und daß andererseits die Empfindlichkeit des Ventils etwas

geringer war, wenn höher gespannte Dämpfe auf dasselbe einwirkten.

Die erste Erscheinung erklärt sich aus der stärkeren Verdampfungsfähigkeit eines

Kessels bei niedriger gespannten Dämpfen, und weil stets aller im Kessel

überschüssig erzeugte Dampf durch das Ventil eben so schnell als er sich bildet,

abgeführt wird. Die zweite Erscheinung hat ihren Grund in dem Umstande, daß der

Trichterrand des concentrischen Rohrs nicht absolut genau an der Innenfläche des

Ventildeckels anschließt, vielmehr wegen der zu vermeidenden Reibung hier stets ein

kleiner Zwischenraum gelassen werden muß. In demselben findet nämlich bei geöffnetem

Ventil eine Dampfentweichung statt, welche im concentrischen Rohr ein geringes

Nachströmen des Dampfes veranlaßt, das jedenfalls etwas stärker seyn wird, wenn

höher gespannte Dämpfe zur Ausströmung gebracht werden, weil dann in Folge des

größeren Ueberdrucks über die Atmosphäre eine größere Austrittsgeschwindigkeit und

folglich auch ein größerer Verlust an der Spannung des im concentrischen Rohr in

Bewegung befindlichen Dampfes stattfinden muß, wodurch die Empfindlichkeit, wenn

auch absolut nur wenig, aber relativ doch bemerkbar, beeinträchtigt wird.

Einige weitere Versuche, welche an mehreren Orten noch vorgenommen wurden, zielten

darauf ab, zu untersuchen, ob es unbedingt nothwendig sey, das Kupferrohr in den

Dampfraum des Kessels hinabreichen zu lassen.

Demzufolge wurde bei mehreren in Verwendung gebrachten Ventilen das cylindrische

gußeiserne Flantschenrohr durch ein solches ersetzt, welches in seiner Mitte eine

sphärische Erweiterung von ungefähr 10 Zoll Durchmesser hatte, in deren größten

Horizontaldurchschnitt das im Ventilkörper eingelegte Kupferrohr mit seinem unteren

Ende einmündete. Die bisher hierüber gewonnenen Versuchsresultate sind, wenn auch

nicht in jeder Hinsicht verläßlich und umfassend, doch insofern von Werth, als sich

dabei herausstellte,

daß diese Einrichtung für den praktischen Gebrauch ebenfalls genügt, wenn gleich

ferner dabei noch wahrgenommen wurde, daß hiermit das Ventil eine geringere

Empfindlichkeit besitzt als in jenem Falle, wo das Kupferrohr in den Dampfraum des

Kessels hinabreicht.

Mit dem bisher Angeführten dürfte nun nicht nur die vollkommene Richtigkeit des

diesen Ventilen zu Grunde liegenden Constructionsprincips, sondern auch hinsichtlich

ihres Zwecks die praktisch bewährte Vorzüglichkeit derselben erwiesen seyn.

Dessenungeachtet bleibt aber noch zu berücksichtigen, daß bei locomobilen Kesseln

durch die Mangelhaftigkeit der gewöhnlichen Ventilzuhaltungen (Spring-balance) die Wirksamkeit des besten Ventils

paralysirt und so die Gefahr einer Ueberspannung des Kessels neuerdings veranlaßt

werden kann.

Man denke sich z.B. ein derartiges Ventil an einer Locomotive, wo dasselbe mittelst

eines von 1 zu 10 übersetzten Hebels und einer an dessen Ende angebrachten Spring-balance zugehalten wird. Entstände nun in Folge

einer zu lebhaften Dampfentwickelung das Bedürfniß, daß sich das Ventil vielleicht

mindestens um 2 Linien heben müßte, um den überschüssigen Dampf in derselben Zeit

als er sich bildet, abströmen zu lassen, so müßte nothwendig das Hebelende um 20

Linien gehoben, und, wenn die Dampfspannung im Kessel keine weitere schädliche

Steigerung erleiden sollte, die Feder der Spring-balance

ohne Zunahme ihrer Spannung um eben so viel ausgedehnt werden.

Weil aber die Dehnung der Feder stets mit einer sehr bedeutenden Zunahme ihrer

Spannung verbunden, also der Ventilhub hierdurch in hohem Grade beeinträchtigt und

sonach die Steigerung der Dampfspannung sehr begünstigt ist, so wird es erklärlich,

daß, ehe die Feder eine dem nothwendigen Ventilhub zukommende Dehnung von 20 Linien

annimmt, mittlerweile der Dampf eine dem Kessel höchst schädliche Spannung erreichen

muß. Diesem Uebelstande zu begegnen, sowie auch anderweitigen, bei allen bisher

bekannten ähnlichen Ventilzuhaltungen bestehenden Nachtheilen auszuweichen, dürfte

die im Nachstehenden erläuterte Anordnung geeignet erscheinen.

Eine theils auf mathematischen Calcül, theils auf Versuche mit Convolutfedern

gestützte, genauere Untersuchung hat dem Verf. die Ueberzeugung verschafft, daß bei

einer gewissen, aber noch mäßigen Größe der fraglichen Ventile die Anwendung zweier

über einander stehenden Convolutfedern vollkommen ausreicht, um eine für locomobile

Kessel geeignete Ventilzuhaltung zu bilden. Die Darstellung eines solchen für eine

Locomotive gehörigen Ventils nebst Zuhaltung ist in Fig. 2 in einem Vertical-

und zugehörigen Horizontaldurchschnitt versinnlicht.

Die Einrichtung des Ventils ist genau so, wie in Fig. 1 erläutert ist, und

es sind dieselben Bestandtheile mit denselben Buchstaben bezeichnet. Die obere

Flantsche des gußeisernen Rohrstutzes, welcher in diesem Falle kürzer seyn kann,

trägt jedoch drei vertical stehende Stützen M, N, O,

welche, oben mit Gewinden versehen, zur Aufstellung der Ventilzuhaltung dienen.

Letztere ist dadurch gebildet, daß der Körner o, p, q,

welcher mit der Spitze o in der conischen Vertiefung des

Ventildeckels steht, auf feinem Anschlage p eine

Gußeisenscheibe r, s trägt, auf welcher die eine Feder

P aufsitzt; oberhalb dieser ist eine zweite Scheibe

t, u mit ihrer Bohrung über den nach oben

verlängerten Stiel des Körners aufgeschoben, um den Federwindungen ein solides

Auflager zu gestatten, worauf die zweite Feder Q in

umgekehrter Stellung und endlich eine dritte Scheibe v,

w, welche mit drei Armen x versehen ist,

aufgesetzt erscheint.

Die Verticalstellung des Körners mit den auf seinem Stiele befindlichen Federn und

Scheiben ist nun dadurch erzielt, daß die drei letztgenannten Arme x mit ihren Bohrungen über die oberen Enden der drei

früher erwähnten Stützen angeschoben und mittelst Schraubenmuttern gleichmäßig

niedergeschraubt werden. Dadurch wird gleichzeitig die entstehende Federspannung

mittelst der Körnerspitze 0 an den Ventildeckel übertragen und also jener Druck

erzeugt, welcher nothwendig ist, um das Ventil gegen den Dampfdruck bis zu einer

gewissen Grenze geschlossen zu halten.

Um die Federn möglichst vor Nässe und Rost zu schützen, dienen zwei messingene in

einander geschobene Röhren y und z, wovon die ersten von der oberen Scheibe v,

w, letztere von der unteren Scheibe r, s

getragen wird, so daß die Federn, ohne deren Zusammendrückung zu bei einträchtigen,

eingeschlossen sind.

Es ist selbstverständlich, daß während des Abblasens des Ventils der Ventildeckel

gehoben, also die Federn zusammengedrückt werden, und diese in Folge dessen eine

stärkere Spannung annehmen, so daß auch hier die Dampfspannung eine weitere

Steigerung erleidet. Allein es genüge, hier zu bemerken, daß selbst für die

stärksten und größten bisher in Anwendung stehenden Locomotivkessel ein

Ventildurchmesser von ungefähr 6 Zoll, wobei die stärkeren Bufferfedern noch recht

gut verwendet werden können, vollkommen ausreicht, um diesen erwähnten, aus der

zunehmenden Spannung der Federn erwachsenden Nachtheil dahin zu vermindern, daß in

Folge dessen die normale Dampfspannung höchstens um 10 Proc. überschritten werden

kann, was für die praktische Anwendung gewiß befriedigend erscheint.

Daß übrigens bei jeder Art von Ventilzuhaltungen die erläuterte Einrichtung der

Sicherheitsventile sich vollkommen bewährt und derartige Ventile unter übrigens

gleichen Umständen mehr als alle anderen bisher bekannten ihrem Zwecke entsprechen,

ist bereits an mehreren Orten, und namentlich durch deren Anwendung bei mehreren

Locomotiven der k. k. priv. Kaiserin-Elisabeth-Bahn mehrfach erprobt und anerkannt

worden.

Tafeln