| Titel: | Eine verbesserte Smee'sche galvanische Batterie; von Dr. Paul Bronner in Stuttgart. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. IX., S. 31 |

| Download: | XML |

IX.

Eine verbesserte Smee'sche galvanische Batterie; von Dr. Paul Bronner in

Stuttgart.

Aus dem württembergischen Gewerbeblatt, 1861, Nr.

36.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bronner über eine verbesserte Smee'sche galvanische

Batterie.

Die sogenannte Smee'sche Batterie besteht bekanntlich aus

platinirtem Silber und amalgamirtem Zink, beide in verdünnte Schwefelsäure tauchend,

ohne poröses Gefäß. Sie ist für technische Zwecke empfehlenswerth, da sie eine volle

Woche und unter gewissen Umständen noch länger in Thätigkeit bleiben kann, wenn man

sie nur mit der nöthigen Säure speist, da sie für viele Fabrikzwecke kräftig genug

ist, keine giftigen Gase und Dämpfe aushaucht und sehr geringe Unterhaltungskosten

verursacht. Dagegen sind die Anschaffungskosten sehr hoch. Statt reinen Silbers kann

man zwar ohne Nachtheil für die Stromstärke sogenanntes Plaqué, am besten

Doppelplaqué (Doublé) nehmen; um das an den Schnittflächen zu Tage

tretende Kupfer zu bedecken, versilbert man die Platten und platinirt sie dann.

Bedenkt man aber, daß, falls man reines Silber genommen hat, dieses immer seinen

Werth behält, so daß eigentlich nur die Zinsen der Anschaffungskosten für das Silber

verloren gehen, während Plaqué nicht mehr gut verwerthbar ist, so wird man

sich noch eher für Silber entschließen.

Soll die Smee'sche Batterie einigermaßen kräftig seyn, so muß das Silber nothwendig platinirt werden; auch ist

es zweckmäßig, dasselbe nicht in dem glatten Zustande anzuwenden, wie es das

Walzwerk verläßt, sondern es zuerst auf mechanischem oder chemischem Wege rauh zu

machen, d.h. durch Abreiben mit Smirgelpapier oder durch kurzes Eintauchen in

Salpetersäure. Das Platiniren geschieht leicht mittelst einer stark sauren

verdünnten Platinchloridlösung, die man erhält, wenn man einige Tropfen einer Lösung

von Platin in Königswasser mit durch Schwefelsäure angesäuertem Wasser mischt. In

diese Lösung stellt man ein poröses, mit verdünnter Schwefelsäure gefülltes und ein

Zinkstück enthaltendes Gefäß und verbindet die Silberplatte mit dem Zink; in wenigen

Minuten überzieht sie sich mit einem schwarzen, zwar nicht sehr fest haftenden, aber

für den gegenwärtigen Zweck doch entsprechenden Ueberzug von Platin.

Das Zink, 2 bis 3 Linien dickes gewalztes, nicht gegossenes, wird auf gewöhnliche Weise amalgamirt,

entweder durch Anreiben mit metallischem Quecksilber, das mit einer Schicht roher

Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure bedeckt ist, oder durch Eintauchen in eine

stark saure Quecksilberchloridlösung. Letztere erhält man z.B., wenn man 1 Theil

Quecksilber durch Erwärmen in einer Porzellanschale oder einem Glaskolben in 4

Theilen Königswasser (aus 1 Salpetersäure und 3 Salzsäure bestehend) auflöst und

dann noch 4 Theile Salzsäure zusetzt. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß

gewalztes Zink dem gegossenen weit vorzuziehen ist, sowie, daß man sich, um bei

Zinkplatten von einiger Dicke eine gute Amalgamation zu erhalten, nicht damit

begnügen darf, die eine der beiden angegebenen Verfahrungsweisen nur einmal

auszuführen. Es ist vielmehr gut, das amalgamirte Zink einige Tage liegen zu lassen,

wobei sich das Quecksilber mehr ins Innere zieht, und dann das Amalgamiren noch ein-

oder zweimal zu wiederholen. Gut amalgamirtes Zink wird von verdünnter Schwefelsäure

nicht angegriffen, dagegen sogleich, wenn die Batterie geschlossen wird.

Die verdünnte Schwefelsäure, die man als einzige erregende

Flüssigkeit verwendet, kann man mischen aus 1 Vol. Schwefelsäure und 8 bis 20 und

mehr Vol. Wasser (oder aus 1 Pfd. Schwefelsäure und 4 1/2 bis 11 und mehr Pfd.

Wasser), je nach der Kraft, mit welcher die Säure arbeiten soll. Weniger als 8 Vol.

Wasser anzuwenden, ist nicht rathsam, weil sonst die Wirkung, obgleich im Anfang

sehr kräftig, bald aufhört. Die Batterie steht still, sobald die erregende

Flüssigkeit mit Zinkvitriol gesättigt ist, und dieser Fall tritt offenbar bei einer

starken Säure früher ein, als bei einer verdünnten. Nimmt man z.B. auf 1 Vol.

Schwefelsäure nur 5 oder 6 Vol. (oder auf 1 Pfd. Schwefelsäure nur 2,7 bis 3,2 Pfd.)

Wasser, so hört der Strom auf, ehe alle Schwefelsäure verbraucht ist, und was sich

dann von letzterer noch unverbunden vorfindet, ist rein verschwendet; verdünnt man

aber in einem solchen Falle die Flüssigkeit mit Wasser, so fängt die Batterie wieder an, zu

arbeiten.

Daraus folgt, daß, um eine Smee'sche Batterie längere Zeit

in Wirksamkeit zu erhalten, eine verdünntere Säure einer concentrirteren

vorzuziehen, sowie, daß es gut ist, ein verhältnißmäßig großes Gefäß (zur Aufnahme

der Säure und der Batterie) zu wählen: dieß ist ein Nachtheil dieser Batterie.

Die Einrichtung der gegenwärtig gebräuchlichen Smee'schen

Batterien ist ziemlich unpraktisch, da es umständlich und schwierig ist, die Platten

ohne Beschädigung eines Theils des Apparats aus einander zu nehmen, zu reinigen und

wieder gehörig zusammenzusetzen. Im Nachstehenden theile ich, und dieß ist der

eigentliche Zweck dieses Aufsatzes, die Beschreibung einer sehr zweckmäßigen

Anordnung der Smee'schen Batterie mit, die es verdient,

in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Soviel mir bekannt ist, rührt diese

Einrichtung von den HHrn. Straub und Schweizer, Plaquéfabrikanten in Geislingen,

her.

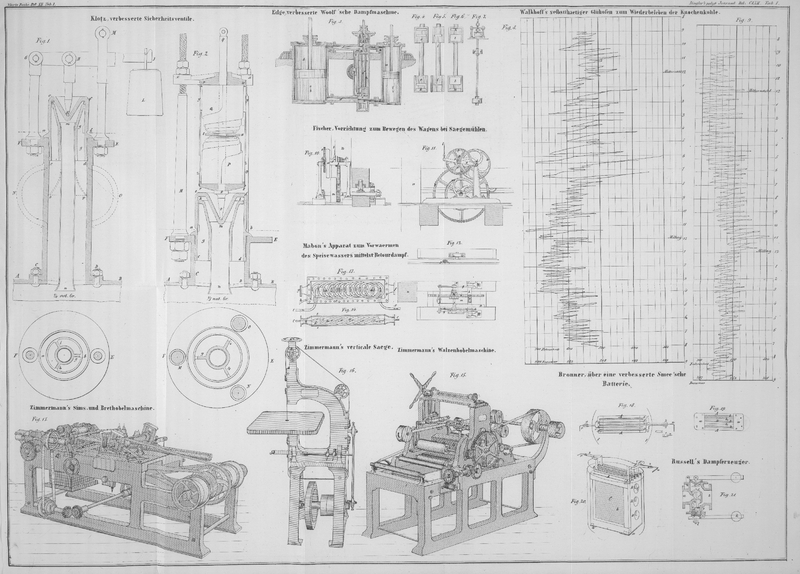

Fig. 18 zeigt

die Einrichtung eines Doppelelements von oben gesehen, Fig. 19 von unten, Fig. 20 in

perspectivischer Ansicht.

AA, AA ist ein

Gestell aus hartem Holz, dazu bestimmt, die Zink- und Silberplatten aufzunehmen und

beständig in der gleichen Stellung zu erhalten; die Entfernung zwischen Zink und

Silber beträgt etwa 1/2 Zoll. Die einzelnen Theile dieses Gestells sind nicht durch

Leim, sondern durch Fugung und Holznägel verbunden. Die Seitenstücke A, A tragen fünf Einschnitte b,

b', b, b', b von verschiedener Weite; die drei weiteren b, b, b sind zur Aufnahme der Zinkplatten, die engeren

b', b' für die Silberplatten bestimmt. Diese fünf

Metallplatten stehen auf den beiden Bretchen a, a (Fig. 19 und

20),

welche mittelst je vier Holznägeln mit dem Gestell verbunden sind. Die runden und

rechteckigen Ausschnitte B, B, B und C, D an den Seiten (Fig. 20) und dem Boden

(Fig. 19)

des Gestells haben den Zweck, der erregenden Flüssigkeit freie Circulation vom und

zum Zink zu gestatten; für B, B, B ist der Durchmesser

daher etwas größer zu wählen, als die Entfernung der Silberplatten von einander

beträgt.

Zur Verbindung der Platten unter sich trägt jede einen angelötheten, etwa 1/2 Zoll

breiten Streifen c, c... weichen (ausgeglühten)

Kupferblechs (oder Messingblechs). Wie aus Fig. 18 und 20 ersichtlich

ist, sind die an den beiden äußeren Zinkplatten sitzenden Kupferstreifen so gebogen,

daß sie den an der mittleren angelötheten berühren. In der Nähe der Enden dieser

Streifen ist jeder mit einer Oeffnung versehen, welche erlaubt, alle drei mittelst

einer Schraube z zu verbinden.

Um den elektrischen Strom fortzuleiten, dient ein starker ausgeglühter Kupferdraht

n, der einen Lappen e

angelöthet trägt. Letzterer kann durch die erwähnte Schraube z mit den Streifen c in Verbindung gesetzt

werden. In ganz gleicher Weise wird die metallische Berührung zwischen den

Silber-platten b', b' und dem Draht p hergestellt mittelst der Schraube s und den Streifen c, c.

Wir haben nun am freien Ende des Drahtes n den negativen

oder Zinkpol, d.h. denjenigen, mit welchem die zu überziehenden Gegenstände in

Verbindung zu bringen sind, am Ende des Drahtes p den

positiven oder Silberpool, d.h. denjenigen, an welchem das aufzulösende Metallblech

anzubringen ist.

Die Streifen c, c... wählt man von solchen

Längendimensionen, daß die Schrauben z und s außerhalb des Säuregefäßes zu liegen kommenf, f in Fig. 18 und 20

bedeutet das Säuregefäß.; andernfalls würde man sich der Gefahr aussetzen, die metallische Berührung

an jenen Stellen durch aufspritzende Säuretheilchen gestört zu sehen. Es ist ferner

zweckmäßig, die Streifen von den Löthstellen an bis in die Nähe der Oeffnung o mit Firniß (Leinölfirniß) zu überziehen, damit sie

nicht nutzlos durch erwähnte Säuretheilchen allmählich angegriffen werden.Die beiden äußeren Seiten der äußeren Zinkplatten (d.h. die dem Holzgestell

zunächst liegenden) sind bei jedem Smee'schen

Doppelelement unwirksam, weil ihnen keine Silberfläche gegenüber steht;

damit sie nicht trotzdem von der Säure angegriffen werden, firnißt man sie

ebenfalls.

Bei dieser Anordnung ist es, wie man sieht, sehr leicht, in der kürzesten Zeit das Doppelelement aus einander zu nehmen, die einzelnen

Zinkplatten zu reinigen, wenn nöthig, frisch zu amalgamiren und wieder

zusammenzustellen.

Falls die Kraft eines Doppelelementes nicht genügt, verbindet man zwei oder mehrere

auf gewöhnliche Weise zu einer Batterie.

Zum Versilbern, zur Ablagerung von sogenanntem Massivsilber, zum Vermessingen,

Verkupfern mit saurer Lösung und Ablagern von Kupfer in größerer Stärke sind diese

Smee'schen Batterien ganz geeignet, dagegen weniger

zum Vergolden, Verkupfern mit alkalischer Lösung, namentlich mit Cyankupferkalium.

Für letztere Fälle dürfte die Daniell'sche Batterie nicht

wohl zu entbehren seyn. Hr. O. Mathey in Locle hat mir

eine leicht und sehr billig herzustellende Modification der Daniell'schen Batterie mitgetheilt, die er seit einigen Jahren mit bestem

Erfolg verwendet und die ich ebenfalls ganz erprobt gefunden habe. Ich werde

demnächst die Beschreibung derselben nachfolgen lassen.

Tafeln